メタバースとは?注目の理由やメリット、ビジネスでの活用事例を解説

MetaのXRヘッドセットのQuestシリーズが累計販売台数2,000万台を突破し、Appleも初のXRデバイスの発売を発表するなど、近年メタバースへの注目はより一層高まっています。

そこで、今回はメタバースの概念から注目される6つの理由、ビジネスに活用する3大メリットや、活用事例10選まで初心者の方にもわかりやすく解説します。

本記事は、以下のような方におすすめの記事となっています。

- メタバースの意味や定義がよくわからないのでしっかりと理解したい

- メタバースがビジネスに与える影響を把握しておきたい

- 代表的な企業のメタバース活用事例を抑えておきたい

本記事を読めば、ビジネスパーソンが抑えておくべき、メタバースに関する一通りの知見をキャッチアップできると思いますので、ぜひ最後までご一読ください。

また、メタバース総研では、1000社以上のご担当者様からご好評をいただいている、国内外の最新のメタバース/XR活用事例101選をまとめたレポートを無料で配布しております。

ご興味のある方は、以下リンクからダウンロードしてご活用ください。

⇒【担当者必見】メタバース/XR活用事例101選の資料ダウンロードはこちら(無料)

目次

- メタバースとは

- メタバースとXR(VR・AR・MR)との違い

- メタバースの歴史や語源

- メタバースが注目を集める6つの理由

- 国内外の代表的なメタバース3選

- 企業がメタバースを活用する3大メリット

- 【プロ厳選】メタバースのビジネス活用事例10選

- 新規事業の創出:①KDDI、②バンダイナムコ、③サンリオ

- マーケティングの強化:④GUCCI、⑤三越伊勢丹、⑥日産自動車、⑦ZOZO

- 企業の社内業務の効率化:⑧ウォルマート、⑨DHL、⑩川崎重工

- メタバースの今後の普及・発展のシナリオ

- メタバース普及に向けた8つのカギとは

- おススメのメタバース開発会社6選

- おススメのメタバースサービス32選

- おすすめのメタバースソリューション3選

- 費用対効果・実現性が高いメタバース活用方法

メタバースとは

メタバースとは一言でいうと、人々が様々な活動を行うことのできるインターネット上の3次元の仮想空間のことを指します。

メタバースの語源は「超越」を意味する「meta」と「世界」を意味する「universe」を組み合わせた造語だと言われています。メタバースという言葉が世界で初めて使われたのは、1992年にニール・スティーヴンスン氏が発表したSF小説「スノウ・クラッシュ」です。

メタバースにおいて、ユーザーはアバターと呼ばれる自身の分身の姿でメタバース空間にアクセスし、他のユーザーとコミュニケーションや経済活動を行うことができます。例えば、集まって会話をしたり、イベントやスポーツ、買い物などを楽しむことができます。

一般ユーザーに広く普及しているメタバースサービスとして、「Fortnite」や「Roblox」、「どうぶつの森」などのゲーム型のメタバース、「VRChat」や「Cluster」などのSNS型のメタバースが挙げられます。

メタバースへのアクセス方法としては、スマホやPCからもアクセス可能ですが、Apple Vision ProやMeta Questのようなヘッドマウントディスプレイからアクセスすることにより、より世界に没入したような体験が可能になります。

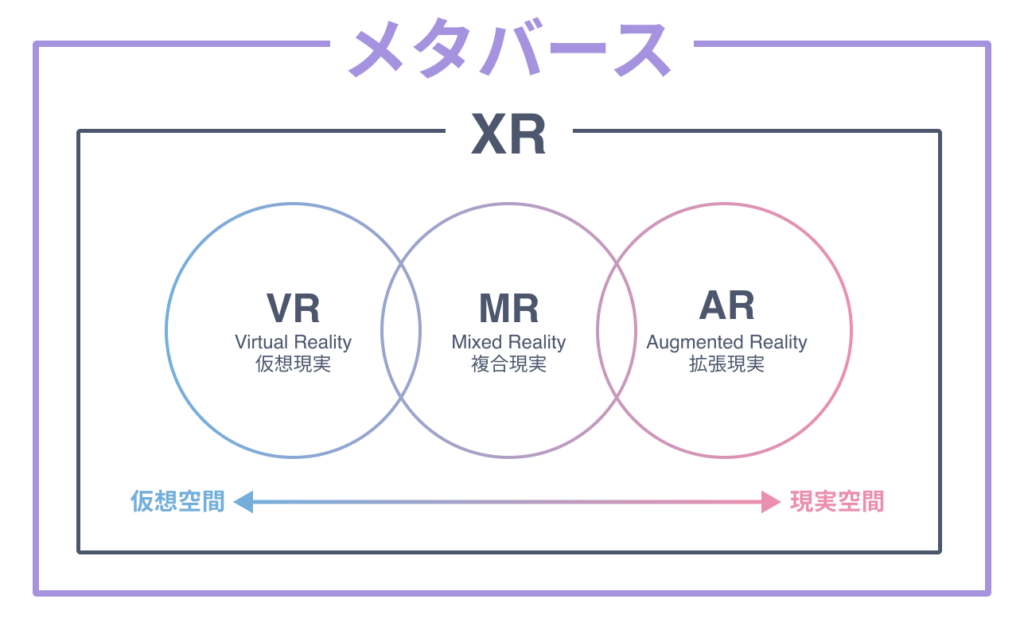

メタバースとXR(VR・AR・MR)との違い

メタバースと似た概念として、VR、AR、MRといった言葉をよく耳にする方も多いと思います。これらはまとめて、XR(エックスアール)と呼ばれ、リアルとバーチャルを融合した空間を創り出す先端技術を総称した言葉として定着しています。

XRとメタバースの違いとしては、XRがリアルとバーチャルを融合した空間を創り出す先端技術の総称である一方、メタバースは、XR空間上で人々がコミュニケーションや交流を行うように進化した空間やサービス全体のことを指します。

※メタバース/XRの基礎知識からビジネス活用方法と最新事例、進め方までをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒【ゼロから分かる】メタバース/XRのビジネス活用ガイドブックのダウンロードはこちら(無料)

メタバースの歴史や語源

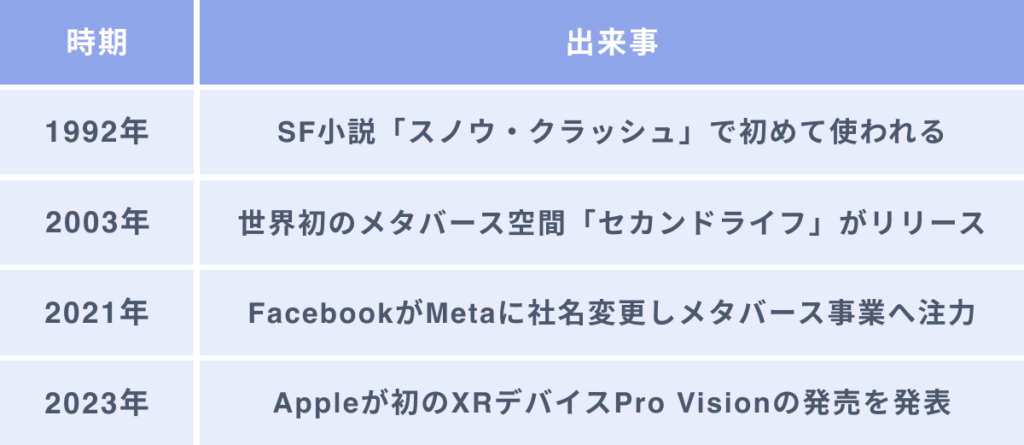

メタバースが大きく注目を集めるようになったのは、2021年末にフェイスブックがMeta社に社名変更したことがきっかけですが、それ以前からメタバースの概念やメタバースサービスは存在していました。

以下では、メタバースの歴史を理解する上で重要な出来事を紹介します。

①1992年:SF小説「スノウ・クラッシュ」で初めて使われる

世界で初めて「メタバース」という言葉が使われたのは、1992年にニール・スティーヴンスン氏が発表したSF小説「スノウ・クラッシュ」です。

メタバースの語源は「超越」を意味する「meta」と「世界」を意味する「universe」から来ているとされています。

②2003年:世界初のメタバース空間「セカンドライフ」がリリース

世界初のメタバース空間は、リンデンラボ社が発表した「セカンドライフ」だと考えられています。セカンドライフでユーザーは他のユーザーと交流できるほか、アバターが使えるアイテムに似た仮想資産を作り、セカンドライフ上で使用される仮想通貨「リンデンドル」で仮想資産の売買ができるようになりました。

「リンデンドル」は法定通貨で購入することができるため、世界で初めて仮想空間上で経済活動が行われた事例といえます。

③2021年:FacebookがMetaに社名変更しメタバース事業へ注力

2021年末、Facebookは社名をMetaに変更し、今後同社の主力事業としてメタバースに注力していくことを対外的にアピールしました。この社名変更をきっかけに、世界中にメタバースのコンセプトが認知され、多くの企業がメタバース領域へ参入するきっかけとなりました。

④2023年:Appleが初のXRデバイスVision Proの発売を発表

Appleは開発者向けカンファレンスのWWDC2023にて、同社として初となるXRデバイスである、「Apple Vision Pro」を2024年に発売すると発表しました。

デモ動画の中では、Apple Vision Proを装着してデスクワークや映画視聴やゲームなどのエンターテインメントを楽しみながら、子供と触れ合うといった場面が描かれ、同デバイスが日常生活に溶け込む形で利用されることを想定していると考えられます。

これまで、Appleは卓越したプロダクト/UXデザイン力とマーケティングにより、PCやスマートフォンなどの先端デバイスを、人々の生活に定着させてきたことから、Apple Vision Proの登場がメタバースの本格普及に貢献するのではという大きな期待が寄せられています。

※メタバース/XRの活用を検討する際に、必ず抑えておきたい、Apple Vision Proの概要や7つのビジネスチャンス、その掴み方をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒【3分で分かる】Apple Vision Pro徹底解説の資料ダウンロードはこちら(無料)

メタバースが注目を集める6つの理由

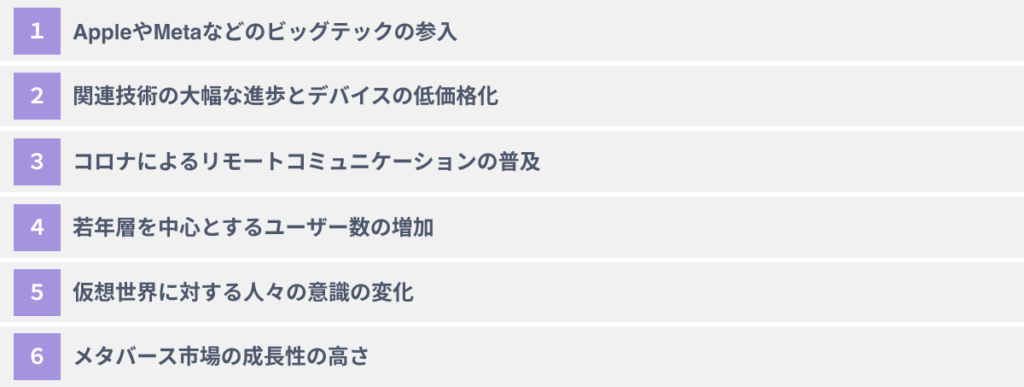

メタバースが注目を集める理由として以下の6つが挙げられます。

- ①AppleやMetaなどのビックテックの本格参入・巨額投資

- ②関連技術の大幅な進歩とデバイスの低価格化

- ③コロナによるリモートコミュニケーションの普及

- ④若年層を中心とするユーザー数の増加

- ⑤仮想世界に対する人々の意識の変化

- ⑥メタバース市場の成長性の高さ

それぞれについてわかりやすく紹介していきます。

①AppleやMetaなどのビックテックの本格参入・巨額投資

1つ目の理由は、AppleやMetaなどのビッグテックが本格参入し、巨額の投資を行っていることです。例えば、Meta社は、2021年末にFacebookからMetaへ社名変更し、合わせて、メタバース領域に年間約1兆円規模の投資を行うことを発表しました。また、Appleは、2023年6月に、ゴーグル型XRヘッドセットデバイスであるApple Vision Proを発表するなどメタバース関連のデバイスの開発に力を注いでいます。

世界を代表するテック企業であるAppleやMeta社が多額の投資をしてまで、メタバースに注力していることは、メタバースには大きな可能性があるということを物語っています。

②関連技術の大幅な進歩とデバイスの低価格化

2つ目の理由は、メタバース関連技術の進歩です。メタバースは様々な領域のテクノロジーによって構成されているサービスですが、特に近年のテクノロジーの発展により体験価値が大きく向上しています。

具体的には通信技術の向上やコンピューターの処理性能の向上、メタバース向けデバイスの登場などが挙げられ、セカンドライフが登場した2000年代前半時点と比べると、メタバース空間内での体験をよりスムーズに、より没入感のある形で楽しむことができるようになりました。

このようにメタバースがオワコンであるといわれる理由の一つである通信速度の遅さという技術的な制約は、大幅に改善され、今後もさらに進化していくことが期待できます。

③コロナによるリモートコミュニケーションの普及

3つ目の理由は、コロナによるリモートコミュニケーションの普及です。コロナウイルス感染拡大の影響で、人々のコミュニケーションの機会が対面からリモートに移行し、プライベートはもちろん仕事上でのコミュニケーションも、SlackなどのチャットやZOOMなどのビデオ会話によって行われるのが当たり前の時代となりました。

デジタルを介したコミュニケーションの需要が拡大しているのはもちろん、人々が抵抗感なくデジタルコミュニケーションを利用するようになっているというのが非常に大きなポイントといえます。

④若年層を中心とするユーザー数の増加

4つ目の理由は、若年層を中心とするユーザー数の増加です。現在メタバースは、特にオンラインゲームでの用途を中心に若年層のユーザー数が急増しています。背景として、若年層は子供の頃から日常的にスマホを利用していること、コミュニケーションの手段としてSNSではなく、オンラインゲーム上のコミュニケーション機能を利用するシーンが増えていることなどが挙げられます。

ゲーム型メタバースの代表的なサービスとして挙げられる、フォートナイトが約5億人、ロブロックスが約2億人と圧倒的なユーザー数を誇ります。

⑤仮想世界に対する人々の意識の変化

5つ目の理由は、仮想世界に対する人々の意識の変化です。かつては、仮想世界に時間を費やすのはおかしなことで、一部の変わった人がするものだという風潮がありました。

ところが、コロナのロックダウンで自宅に閉じ込められた結果、多くの人がフォートナイトやロブロックスなどの仮想世界のゲームに参加し、大いに楽しむようになりました。

ゲームだけでなく、バーチャルなイベントに参加したり、離れた場所にいる人と会話したりするためにメタバースを利用する人も増えたことで、仮想世界に対する人々の見方が変わり、かつてあったような偏見があまり見られなくなったと考えられます。

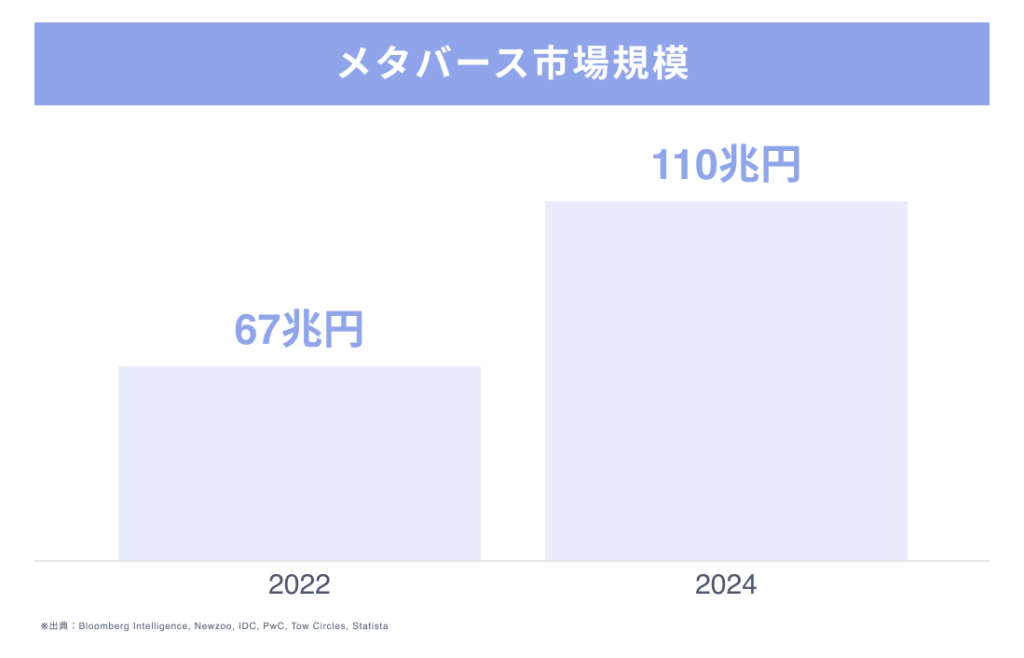

⑥メタバース市場の成長性の高さ

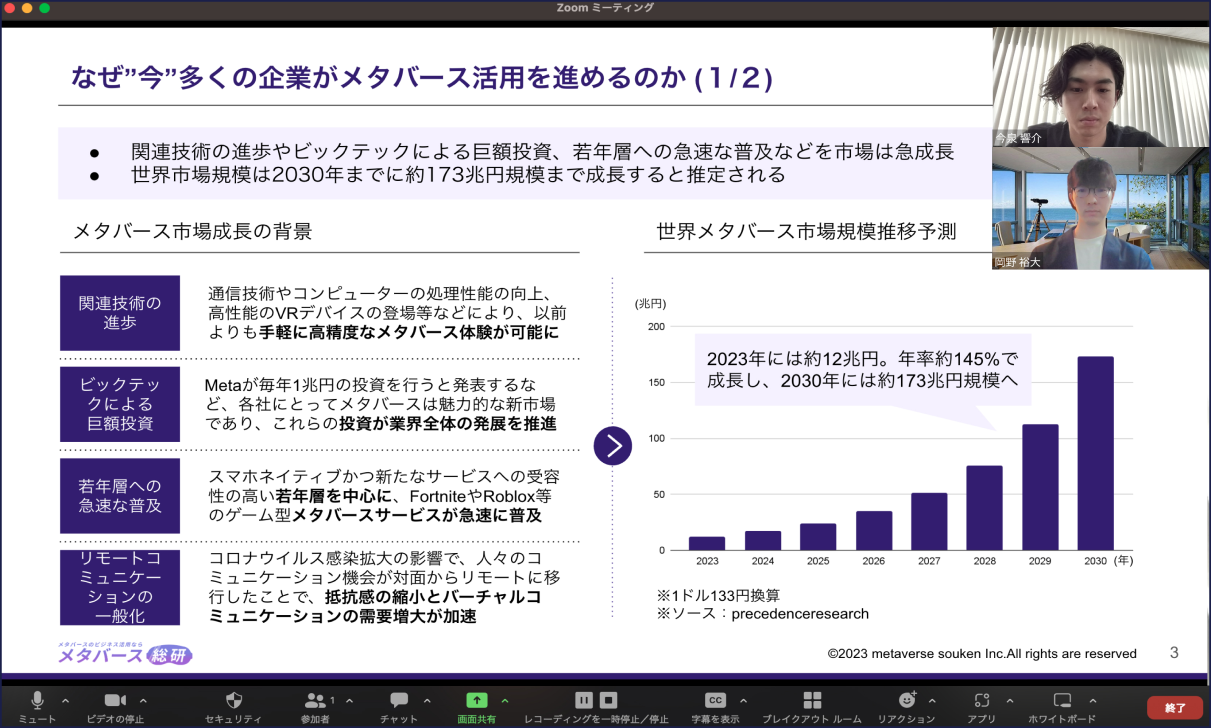

6つ目の理由は、メタバース市場の成長性の高さです。メタバース市場は国内・海外ともに今後大きな成長を見せると考えられています。

世界のメタバースの市場規模は2020年時点で約68兆円、2024年には約111兆円。日本国内のメタバースの市場規模は2021年度時点で約744億円、その後年率170%で成長し、2026年度には約1兆円にまで成長すると予想されています。

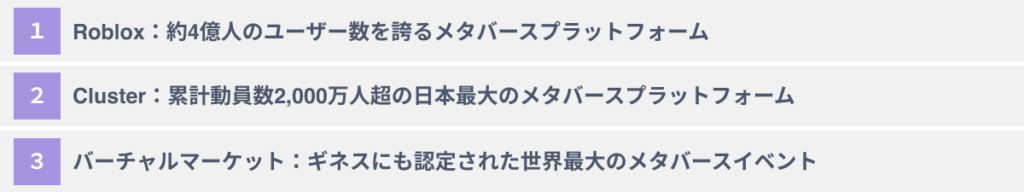

国内外の代表的なメタバース3選

国内外の代表的なメタバースとして以下の3つが挙げられます。

- ①Roblox:約4億人のユーザー数を誇るメタバースプラットフォーム

- ②Cluster:累計動員数2,000万人超の日本最大のメタバースプラットフォーム

- ③バーチャルマーケット:ギネスにも認定された世界最大のメタバースイベント

それぞれのメタバースについて分かりやすく紹介していきます。

※メタバース/XR活用を検討する際に、必ず押さえておきたい5大メタバース/XRプラットフォームの特徴や活用方法、選び方をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒有名5大メタバース/XRプラットフォーム徹底比較の資料のダウンロードはこちら(無料)

①Roblox:約4億人のユーザー数を誇るメタバースゲームプラットフォーム

代表的なメタバースの1つ目として、”ゲーム版のYouTube”とも称される、ゲーム制作・プレイを軸とするメタバースサービスRobloxが挙げられます。

ユーザーは、他ユーザーが作成した様々な3DCGゲームをプレイしたり、ユーザー自身も比較的簡単にゲームを制作し、公開することができます。

Robloxは、アプリダウンロード数が3億8,300万人、デイリーアクティブユーザーは約6,500万人と、若年層ユーザーを中心に圧倒的な人気を誇っています。

②Cluster:累計動員数2,000万人超の日本最大のメタバースプラットフォーム

代表的なメタバースの2つ目として、他ユーザーとの交流を軸とするメタバースアプリclusterが挙げられます。

ユーザーは、他ユーザーや企業が製作したメタバース空間で他ユーザーと他ユーザーとの交流やゲームをして楽しんだり、自身もワールドを製作し、公開することができます。

2017年にリリースされたclusterは、総ダウンロード数100万超、累計動員数2,000万人超と、日本のメタバースプラットフォームとしては最大規模に成長しています。

③バーチャルマーケット:ギネスにも認定された世界最大のメタバースイベント

代表的なメタバースの3つ目として、メタバース上のイベントであるバーチャルマーケットが挙げられます。

参加者はメタバース上の企業やクリエイターが出店しているブースにて、アバターなどの3Dデータ商品やリアルの商品(食品、PC、洋服など)を購入することができます。

2021年に開催された6回目のバーチャルマーケットでは、73社の出店企業と100万人を超える来場者数を記録し、世界最大のメタバースイベントとして、ギネス世界記録にも認定されました。

企業がメタバースを活用する3大メリット

企業がメタバースを活用する代表的なメリットとして以下の3つが挙げられます。

- ①新規事業の創出

- ②マーケティング・ブランディングの強化

- ③企業の社内業務の効率化

それぞれのメリットを分かりやすく紹介していきます。

※300事例の分析に基づく、企業によるメタバース/XR活用方法の9つの定石と最新事例をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒メタバース/XR活用アイデア集の資料ダウンロードはこちら(無料)

①新規事業の創出

1つ目のメリットは、メタバースサービスやイベントなどの新規事業の創出です。

メタバースを活用し新たなサービスを構築することで、ユーザーに対し現実に存在するもの/しないものを含め、仮想空間上に3Dの世界を構築することができるというメタバースならではの特徴を活かし、ユニークな体験を提供するサービスを提供することができます。

また、メタバース上でアーティストや企業を集めたイベントをすることで、入場券やデジタルコンテンツの販売など収益性の高い新たなビジネスを展開できることが挙げられます。

②マーケティング・ブランディングの強化

2つ目のメリットは、メタバースを活用したマーケティング・ブランディングの強化です。

メタバースが人々の生活に普及するにつれ、オフラインからオンラインへ、WebからSNSへと起こってきたのと同様の顧客接点のシフトが、メタバースでも起こると考えられます。

メタバースをマーケティング・ブランディングに活用することで、従来はオンラインでの実施が難しかった商品・サービスの販促やメタバースならではの体験を通じた強力なブランディングを行うことができます。メタバースは従来のWebページや動画と比べ伝えられる情報がリッチかつインタラクティブな体験を提供可能なため、ユーザーを惹きつけやすく幅広い業種での活用が進んでいます。

③企業の社内業務の効率化

3つ目のメリットは、企業の社内業務の効率化です。

メタバース・デジタルツインを社内業務の効率化に活用することで、バリューチェーン全体や工程全体の最適化や社員の作業のサポート、研修の効率化をすることができます。

メタバース上で現状存在しない施設や設備を設計し、シミュレーションを行うことで、最適な製造ラインや運用方法を特定したり、メタバースの特徴である3Dでの情報の表示により、AR/MRグラスで現場の作業員の作業をサポートしたり、VRグラスにより様々なシチュエーションを想定した研修を行ったりと多岐にわたる活用方法が存在します。

【プロ厳選】メタバースのビジネス活用事例10選

注目すべきメタバースのビジネス活用の事例として以下の10事例が挙げられます。

- 新規事業の創出:①KDDI、②バンダイナムコ、③サンリオ

- マーケティングの強化:④GUCCI、⑤三越伊勢丹、⑥日産自動車、⑦ZOZO

- 企業の社内業務の効率化:⑧ウォルマート、⑨DHL、⑩川崎重工

それぞれの事例について分かりやすく紹介していきます。

※700社以上のご担当者様にお読みいただいている、国内外の最新メタバース/XR活用事例101選をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒メタバース/XR活用事例101選の資料ダウンロードはこちら(無料)

新規事業の創出:①KDDI、②バンダイナムコ、③サンリオ

①KDDI:ライブ配信、バーチャルショッピングなどができるメタバースを提供

KDDIはライブ配信、バーチャルショッピングなどを行うことができるメタバース「αU」を提供しています。KDDIはこれを「現実と仮想を軽やかに行き来する新しい世代に寄り添い、誰もがクリエイターになりうる世界に向けたメタバース・Web3サービス」と位置付け、メタバースは「体験する場所」から「発信する場所」へと進化していきます。

αUではライブ配信やバーチャルショッピングを楽しめることに加えて、アバターやマイルームの制作、マイルームの家具の販売など、ユーザーがクリエイターになる体験が可能です。

さらにクリエイター支援の取り組みとして、国内外のパートナーと連携し、日本のクリエイターやコンテンツのグローバル展開をサポートします。

KDDIはこの新サービスに1000億円投入しメタバース関連のコンテンツを拡大していく予定です。

②バンダイナムコ:ガンダムファンが交流できるメタバースを構築へ

バンダイナムコグループは、2022年4月から掲げる中期ビジョン「Connect with Fans」の重点戦略の1つとして、IPでファンとつながる「IPメタバース」を設定しました。

これは、メタバースを介して、バンダイナムコグループとファンのコミュニティを作る仕組みで、その第1弾がガンダムメタバースです。先日のガンダムカンファレンスで流れたイメージ映像では、メタバース上に世界中のガンダムファンが集い、語り合ったり、ライブイベントに参加したりする様子が描かれていました。

今後はバンダイナムコグループ以外の企業によるガンダムビジネスへの参入促進やガンダムファンがガンダムを活用したビジネスができる場の提供を目指して事業展開を行っていく予定とのことです。

③サンリオバーチャルフェス:50組以上のアーティストが参加の有料ライブイベント

サンリオは、メタバース上に、50組以上のリアル/バーチャルの有名アーティストを集めた、有料のライブイベント「サンリオバーチャルフェス」を開催しました。

参加者は、メタバース上で有名アーティストのライブパフォーマンスを楽しんだり、参加者同士でコミュニケーションを取ったり、リアル・バーチャルの限定グッズを購入することができたりします。

バーチャルのライブイベントでありながら、有料チケットの価格は5,000円〜10,000円超えのものも存在するなど、リアルのライブイベントと同様の価格であることも注目を集めました。

同イベントが多くのユーザーを集めた理由として、ユーザーが求めるものを実現するために、企業や団体の垣根を超えたコラボレーションを実現させた点が挙げられます。参加するアーティストは、AKB48などのリアルの有名アーティストから、Vtuber、VRChat上で活動するバーチャルアーティストまで、幅広いジャンル・所属企業のアーティストが一堂に会することで、大きな話題を呼びました。

このように、ユーザーを特定の企業やプラットフォームに囲い込もうとするWeb2.0的な発想とは違った取り組みが、今後のメタバースイベントの盛り上がりに繋がっていくと予想されます。

マーケティングの強化:④GUCCI、⑤三越伊勢丹、⑥日産自動車、⑦ZOZO

④GUCCI:Roblox上に自社独自のメタバース空間を構築

GUCCIは、ゲーム版YouTubeとも呼ばれる大人気ゲーム型メタバース「Roblox」上に、常設エリアである「GUCCI Town」をオープンしました。

Robloxとは、他ユーザーが作成した様々なゲームをプレイしたり、ユーザー自身もゲームを作成することのできる、ゲームプラットフォームです。利用されるゲームの全てがユーザー自身によって作成されていることから、「ゲーム版のYoutube」とも評されています。

「GUCCI Town」にはグッチのアイテムに関連するゲームを楽しめる競技場、アート制作を楽しめるアトリエ、ヴィンテージから新作アイテムを見ることのできる展示スペースなどが存在し、メタバースの世界でグッチに纏わる様々なブランドをすることができます。

2021年5月にも、GUCCIはRobloxに2週間限定のエリアをオープンし、約2000万来場者を記録するという成果を挙げていることから、今回常設エリアのオープンに踏み切ったと考えられます。

⑤三越伊勢丹:独自のメタバース空間を構築し新たなEC体験の提供へ

三越伊勢丹は、自社の百貨店の店舗を再現したメタバース「Rev worlds」をスマホ向けアプリをリリースしています。同社はこのアプリを通じて、”バーチャルな伊勢丹の店舗”で”リアルな買い物”体験を提供しています。ユーザーはアバターの姿で商品を見て回ることができ、その商品を実際にECで購入することが可能です。

店員のアバターも配置され、チャット機能を使った接客も受けられます。現在は婦人服や食品など310ブランドを扱っていますが、今後は家具や日用品にも対象を広げる方針です。友人のアバターと一緒に会話しながら買い物できるようにするなど機能も強化する予定です。

他社がメタバース上で開催されるイベントへの出展が中心のなか、三越伊勢丹は既に独自のメタバース空間を構築・提供しており、マーケティングへのメタバース活用をリードする存在といえます。

⑥日産自動車:VR chat上で新車発表・試乗会を開催

日産自動車はメタバース上で、新型軽電気自動車「日産サクラ」の発表・試乗会を開催しました。イベントは世界最大のVR SNSプラットフォーム「VRChat」で開催されました。

発表会は日産副社長のアバターが登場し、ボイスレターが再生されるという形で進行。また、試乗会では日本の四季を感じられるドライブコースでバーチャルなサクラを運転することができました。VR上での試乗は通常の試乗とは違い、書類での手続きなどが不要で、いつでもどこからでも体験可能な点が強みです。

今回の取り組みにより、販売スタッフのアバター操作経験不足や、リアルな商品を仮想空間上でプロモーションする難しさなどが明らかになったとのことです。このような試験的な取り組みを重ねるなかで、将来的に製品のプロモーションチャネルとしてVRイベントが本格的に活用できるユースケースが確立されていくことが期待されます。

⑦ZOZOCOSME:ARメイクで自分の顔で化粧品を試せる

ZOZOTOWNはZOZOTOWN上のコスメ専門モール「ZOZOCOSME」でバーチャルにメイクアップアイテムを試せる新機能「ARメイク」を提供しています。

ZOZOTOWNの「ARメイク」機能は、商品詳細ページからワンタップで起動し、簡単な操作で顔にメイクを施すシミュレーションを行うことができます。

「ARメイク」機能では、メイクの濃淡を調整したり、メイクのオンオフを切り替えることができ、実際にコスメアイテムを使用した際の色や質感を容易に想像することができます。また、「ARメイク」画面下部の「カートに入れる」ボタンから直接商品の購入に進むことができます。

企業の社内業務の効率化:⑧ウォルマート、⑨DHL、⑩川崎重工

⑧ウォルマート:メタバース上で混雑等の状況を再現した研修

世界的なスーパーマーケットチェーンであるウォルマートは、接客のトレーニングにVRを導入しています。従業員にHMD(ヘッドマウントディスプレイ)を装着させ、ブラックフライデーなどの販売イベント時に大勢のお客様に対応するための研修を行っています。従来の研修とは異なり、現実には再現が困難な状況を実際に体験しているかのような、リアリティの高い研修を行うことができます。

この研修を行うため、ウォルマートは1万7000台のOculas Questを約4700店舗に準備するなど大規模な投資を行っており、VRを活用した研修に本腰を入れています。

⑨DHL:倉庫でのピッキング作業の効率化

ドイツの大手物流企業のDHL社は、グーグルのスマートグラス「Glass Enterprise Edition 2」を導入し、倉庫での配送業務にARを活用しています。従業員はピッキング作業の現場でグラスを着用することで、製品・商品の保管場所やカート配置場所といった必要な情報を確認することが可能です。

ハンズフリーで即座に必要な情報にアクセスできるため、作業の精度と効率の向上に繋がります。また、多くのスマートグラスにはマイク機能が搭載されており、遠隔かつハンズフリーで会話による連携を取ることも可能です。

⑩川崎重工:工場を丸ごとメタバース化する計画を発表

川崎重工はマイクロソフト社のカンファレンス「Build2022」にて、工場を丸ごとメタバース化する「インダストリアルメタバース」の構築に取り組むことを発表しました。この取り組みにより、工場における全工程をバーチャル空間上でシミュレーションできるデジタルツインの構築を目指すとのことです。

同社は、マイクロソフトのクラウド/IoT管理ソリューション「Azure IoT」、エッジAIソリューション「Azure Percept」、MRデバイス「HoloLens 2」を採用し、生産ラインや製造現場の管理に取り組んでいます。

これにより、ロボットの障害発生時の迅速な対応や、トラブルを未然に防ぐ予知保全が可能になります。また、リアルタイムかつ遠隔で専門家からのアドバイス、支援を受けることができるようになりました。

メタバースの今後の普及・発展のシナリオ

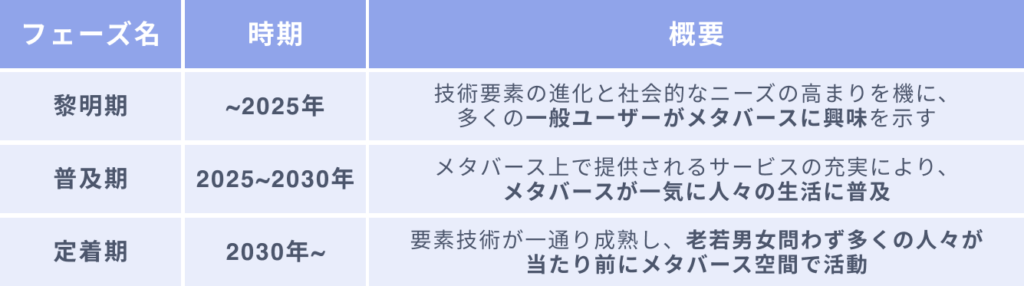

メタバースの今後の普及・発展のシナリオとして以下の3フェーズが挙げられます。

- ①黎明期(~2025年):一般ユーザーにメタバースの認知が広まる

- ②普及期(2025~2030年):メタバースが一気に人々の生活に普及

- ③定着期(2030年~):多くの人々が当たり前にメタバース空間で活動

それぞれのフェーズについて分かりやすく紹介していきます。

①黎明期(~2025年):一般ユーザーにメタバースの認知が広まる

現在〜2025年までのメタバース黎明期は、メタバースを構成する技術要素の進化と社会的なニーズの高まりを機に、多くの一般ユーザーがメタバースに興味を示し始めます。それに伴い多くの企業がメタバース市場への参入を始めます。

具体的には技術の発展により、VRデバイスの低価格や小型化が進み、一般ユーザーでも利用しやすいデバイスになること、新型コロナウイルスの流行により、リモートコミュニケーションの需要が高まることなどにより、メタバースが大きく発展する準備が整うフェーズと言えます。

一方で、メインのユーザー層はVRゲームを目的とするコアユーザーであり、市場としてもデバイスやゲームタイトルが中心となっています。

②普及期(2025~2030年):メタバースが一気に人々の生活に普及

2025〜2030年のメタバース普及期は、要素技術の更なる発展と、メタバース上で提供されるサービスの充実により、メタバースが一気に人々の生活に普及し始めます。

この頃にはVR/ARデバイスはかなり小型化・軽量化され、長時間装着することが可能になっており、現代におけるスマホのような感覚で、幅広い活動をメタバース上で行うようになっていきます。

人々がメタバースで過ごす時間が長くなるにつれ、メタバース空間上のデジタルアセット(アバターやアバターの洋服など)がより価値を持ったり、メタバース上のメディアやSNSの広告がより価値を持っていくと考えられます。

③定着期(2030年~):多くの人々が当たり前にメタバース空間で活動

2030年以降のメタバース定着期は、要素技術が一通り成熟し、人々がメタバース空間にアクセスする上での課題は解決され、老若男女問わず多くの人々が当たり前にメタバース空間で活動するようになると考えられています。

現代のスマホのように、あらゆる領域のサービスにアクセスするベースとなる存在に発展しており、消費者向けのサービスの充実はもちろん、多くの企業の業務プロセスにメタバースが取り込まれていくと考えられます。

具体的には、企業の教育研修がメタバースを通じて行われたり、製造業のバリューチェン全体がメタバース上に構築され、各種シミュレーションや現場の作業員のサポートにも活用されるなど、仕事でもメタバースを活用することがごく自然に行われるようになっていくでしょう。

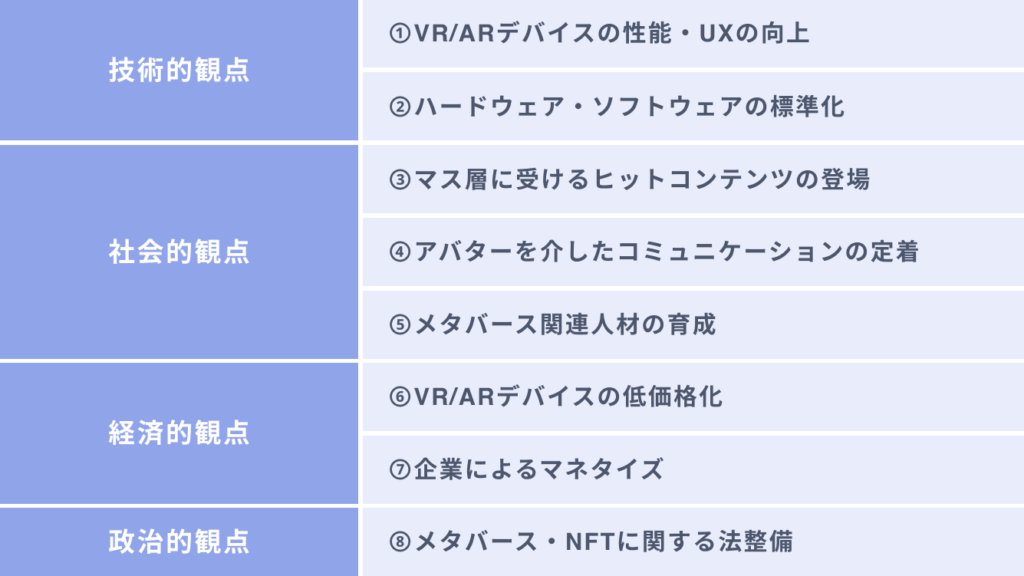

メタバース普及に向けた8つのカギとは

これまで紹介したようにメタバース普及の土台は固まりつつある一方で、今後大きく普及していくためには様々なドライバーが存在します。

その中から特に重要な8つのポイントを技術、社会、経済、政治の4つの観点から整理しましたので、それぞれについて分かりやすく解説していきます。

技術的観点

①VR/ARデバイスの性能・UXの向上

1つ目のポイントは、VR/ARデバイスの性能・UXの向上です。Meta Questを筆頭とするVRゴーグルやARグラスなどのデバイスが、いつ小型化・軽量化を実現するかはメタバース普及に向けた最大のカギです。現在のMeta QuestなどのVRゴーグルは10年ほど前から比べれば遥かに小型化・軽量化が進んでいますが、長時間装着するには身体への負担が大きいというのが現状です。

逆に、デバイスがサングラスのような重量とサイズ感に進化すれば、日常生活のほぼすべての時間、デバイスを装着しリアルとバーチャルが融合された、SFのような世界に一気に近づいていくでしょう。

②ハードウェア・ソフトウェアの標準化

2つ目のポイントは、ハードウェア・ソフトウェアの標準化です。メタバース関連デバイス・サービスの仕様がバラバラだと、利用・操作方法が異なる、アバターなどのデジタルアセットを他社の運営するメタバースに持ち込めないなど、様々な問題が発生します。

現状、メタバース関連デバイス・サービスを提供する各企業毎に仕様が異なっているものの、アバターではVRMというプラットフォームに依存しない規格が存在するなど、関連企業や団体が足並みを揃えるべく動いています。

社会的観点

③マス層に受けるヒットコンテンツの登場

3つ目のポイントは、ヒットコンテンツの登場です。現状の有力なメタバース上のサービスやコンテンツはVRゲームが大部分を占めており、若年層が中心のゲーム好き以外の一般層には、日々利用したくなるようなサービスが少ないというのが現状です。

そこで、ゲーム以外のコミュニケーションやエンタメ、仕事などの領域で多くの人々を魅了するヒットコンテンツが登場すれば、それを機に一気にメタバースが普及していくと考えられています。スマホの例で考えれば、LINEやパズドラなどのヒットコンテンツの登場がデバイスの普及に大きく貢献しています。

④アバターを介したコミュニケーションの定着

4つ目のポイントは、メタバースを介したコミュニケーションの定着です。メタバース普及に向けては、メタバース上の自分の分身であるアバターの姿で他のユーザーとコミュニケーションを取ることがどの程度定着するかが重要と考えられています。多くのユーザーがアバター姿の他ユーザーと話す際に、まるで本人と対面して話しているような感覚を得るようになれば、多くのリモートコミュニケーションがメタバースを通じたコミュニケーションに代替されていくと考えられています。

既に、Vtuberが世間的に流行したり、iPhoneに「ミー文字」と呼ばれる自分のオリジナルアバターで表情を送ることが出来る機能が搭載されるなど、アバターを介したコミュニケーションの定着の土台は整い始めていると言えるでしょう。

⑤メタバース関連人材の育成

5つ目のポイントは、メタバース関連人材の育成です。メタバース市場の成長には、メタバースを裏から支えるエンジニアや、メタバース上のコンテンツを作成するクリエイター、メタバースのビジネス活用を推進するBizDevなど、様々な人材が必要となります。

そのなかでも特に重要と考えられているのがメタバース上のコンテンツを作成するクリエイターです。メタバースの体験価値はメタバース上に集まるユーザー数とそれを惹きつける魅力的なコンテンツ数で大半が決まると言っても過言ではありません。そこでメタバース上で人々を魅了する3Dコンテンツを作成できるクリエイターをどの程度育成できるかは、メタバースの普及に向けて重要なカギとなります。

例えば、代表的なメタバースの1つであるRobloxは、ゲーム版のYoutubeと称されるように、ユーザーが制作したゲームタイトルによって構成されており、UGC(User Generated Contents)活用に成功し、約2億人に利用されるほどの成長を遂げました。既に、海外ではMetaやMicrosoft、国内ではPhychic VR Labなどの企業がクリエイター育成に向けた投資やプログラムの運営に取り組んでおり、今後多くのクリエイターの育成が進んでいくと考えられています。

経済的観点

⑥VR/ARデバイスの低価格化

6つ目のポイントは、VR/ARデバイスの低価格化です。法人向けデバイスとしてはマイクロソフト社の販売するHoloLens2の価格が本体のみで30万円以上、一般消費者向けのものも、Meta社の販売するMetaQuest2の価格がが2022年10月時点での価格は約6万円と、近年VRHMDを中心に低価格化は進みつつあるものの決して誰でも手に取れる価格とは言えません。一部報道によると、MetaQuest2はほぼコストと同等の価格で販売しているとも言われており、今後ビックテックを中心にどのように原材料費などのコスト削減を進めるかに注目が集まります。

⑦企業によるマネタイズ

7つ目のポイントは、企業によるマネタイズです。現在Meta社などのビックテックから、国内の幅広い産業のリーディングカンパニーまで、多くの企業がメタバースのビジネス活用に向けた積極的な投資を行っています。その理由として、収益向上に繋がる様々な活用が考えられていることがあり、具体的にはメタバース領域でのビジネス創出や作業現場の効率化、各種シミュレーションへの活用等があります。

一方で、メタバースは技術として黎明期のステータスにあり、現時点で既に大きな収益化に結びつけられている企業は多くはないのが現状です。そのため、企業が中長期的な収益獲得に繋がるビジネスモデルやエコシステムの確立に成功した事例が立ち上がる度に、各企業のメタバースへの投資が加速し、市場全体の発展に大きく貢献すると考えられます。

政治的観点

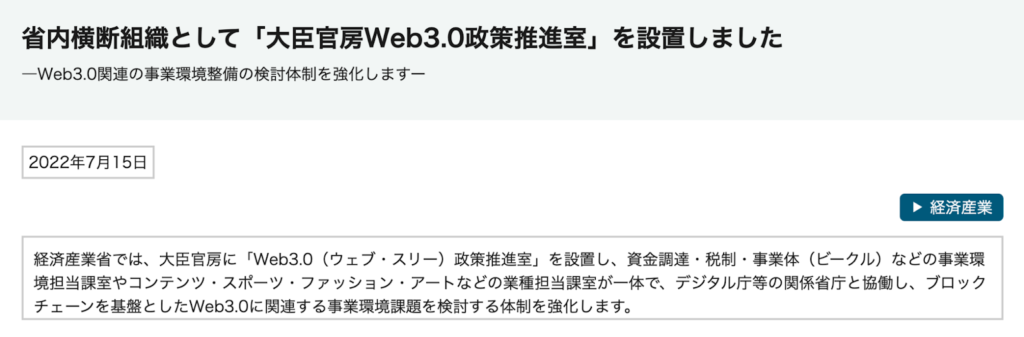

⑧メタバース・NFTに関する法整備

8つ目のポイントは、メタバースやNFTに関連する法律整備です。現在、日本政府はWeb3を日本の成長産業の1つとして掲げ、Web3.0政策推進室を設置するなど、産業の発展に積極的な動きを見せています。一方で、メタバース・NFT関連の法律はいまだ整備がなされておらず、企業・個人間でのトラブルに繋がるリスクが存在します。例えば、NFT関連事業者に関する課税制度やデジタルアセット等の所有権、嫌がらせ・誹謗中傷への対処、写り込みの問題など様々な法整備が進んでいないのが現状です。

※参照:経済産業省-経済秩序の激動期における経済産業政策の方向性

おススメのメタバース開発会社6選

おススメのメタバース開発会社は以下の6企業です。

- ①ハシラス:VRコンテンツ専門の開発会社

- ②メタバース総研:各社の目的達成に向けた成果に繋がるメタバース/XRを開発

- ③ハコスコ:脳科学をベースにしたワンストップソリューションの開発・提供

- ④株式会社ARROVA:ゲーム・メタバース/XR領域におけるメディアマーケティングおよび事業開発を支援

- ⑤株式会社CinemaLeap:XR映画作品のプロデュースなどメタバース領域におけるプロジェクトを推進

- ⑥クモノスコーポレーション株式会社:25年以上の3D計測の経験を活かしたメタバース空間作成

それぞれについてわかりやすく解説します。

※メタバース/XRのコンサル/開発会社を選ぶ際のポイント4つやおすすめ企業11社の比較をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒メタバース/XRのコンサル/開発会社選定ガイドブックの資料ダウンロードはこちら(無料)

①ハシラス:VRコンテンツ専門の開発会社

ハシラスは、VRコンテンツ専門の開発会社です。なかでもハイエンドVRデバイスと独自のハードウェア・ソフトウェアを組み合わせたVRアトラクションの企画・開発の実績が豊富です。

ハシラスの強みは次の3点です。

- 1.豊富な導入実績・事例と圧倒的な体験ユーザー数

- 2.オリジナル体感ハードウェアの作成

- 3.ハイエンドVRの豊富なノウハウ

それぞれの強みについてわかりやすく紹介していきます。

1.豊富な導入実績・事例と圧倒的な体験ユーザー数

ハシラスは2014年からVRアトラクションの開発を行なっており、国内外問わず多数の施設にコンテンツを納入しています。多くの実績と、圧倒的な体験ユーザー数から得られるフィードバックにより、豊富な技術・知見を育んでいます。

2.オリジナル体感ハードウェアの作成

VR向けライドなどの体感ハードウェアを自主開発している点がハシラスのコンテンツ開発の特徴であり、良好な体感性やアテンド性、酔い防止などの最新の知見を盛り込んだハードウェアを継続的に開発しています。

3.ハイエンドVRの豊富なノウハウ

ハシラスはハイエンドなVR機器をフル活用した体験価値の高いコンテンツ開発を得意としています。一般的な360度動画と異なり、現実の身体とVR空間が相互作用するコンテンツを実現可能です。アニメやマンガなどのIP活用においても、原作そのままの世界観に体験者自身が入り込んで活躍できるリッチなコンテンツ開発が可能です。

ハシラスは、株式会社サンシャインシティや株式会社リクルートテクノロジーズなどのハイエンドVRの開発支援をしています。

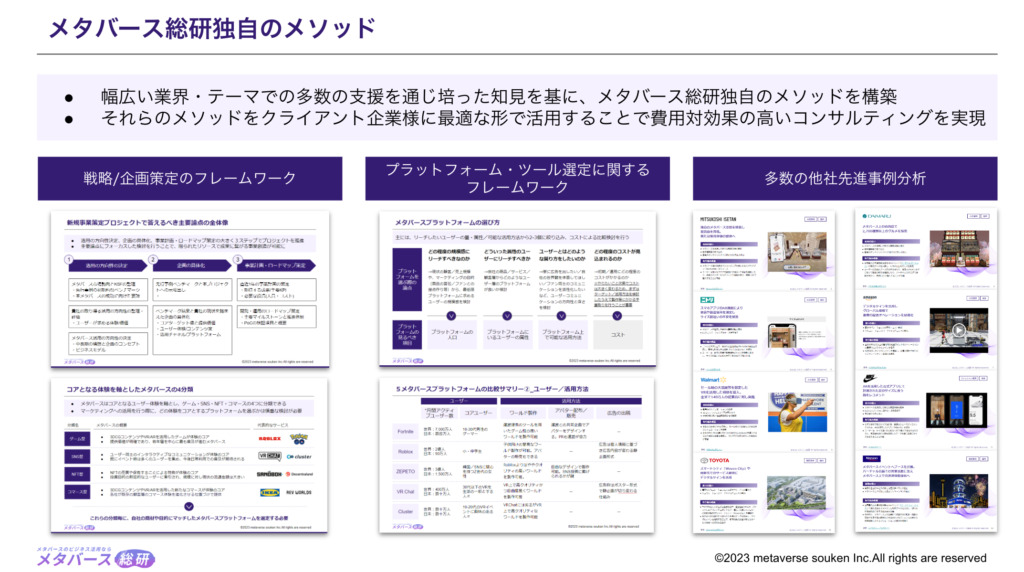

②メタバース総研:各社の目的達成に向けた成果に繋がるメタバース/XRを開発

メタバース総研は、企業向けのメタバース/XRのコンサルティング・開発を行っている会社です。

メタバース総研の強みとして以下の3点が挙げられます。

- 1.国内最大級のメディア運営/豊富なコンサルティング経験による戦略策定力

- 2.中立的な立場から各社に最適なツール/プラットフォームを選定可能

- 3.強力なパートナー企業/クリエイターによる総合的な支援力

1.国内最大級のメディア運営/豊富なコンサルティング経験による戦略策定力

メタバース総研は、国内最大級のビジネスに特化したメタバース/XRメディアの運営と幅広い業界の大手企業へのコンサルティング経験を通じた戦略策定力を強みとしています。

そのため支援の際は、クライアント企業様の事業の課題・活用の目的を踏まえたメタバースの活用戦略/企画策定を徹底しています。このこだわりが、多くの企業が陥っている”メタバース/XR活用自体の目的化”を防ぎ、成果に繋がる活用を実現します。

2.中立的な立場から各社に最適なツール/プラットフォームを選定可能

メタバース総研は、特定のメタバース/XR開発ツールやプラットフォームを有していません。

そのため、特定の開発ツールやプラットフォームの活用ありきの支援ではなく、中立的な立場からクライアント企業様のプロジェクト毎に最適なプラットフォームやツールを選定し、支援することが可能です。

3.強力なパートナー企業/クリエイターによる総合的な支援

メタバース総研は、技術領域・ユースケース毎に、業界を代表する実績/ソリューションを有する12社の企業や38名のクリエイターとパートナーとして協働しています。

そのため、クライアント企業様の課題やご要望に合わせ、パートナー企業/クリエイターらとともに最適な各種ソリューションをご提供しています。

※メタバース総研は豊富な経験とナレッジに基づき、各社様に合わせた先進事例や具体的な活用アイデアなどの最新ナレッジをご提供させていただいております。 メタバース/XR活用でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

⇒メタバース/XRのビジネス活用個別無料相談会の詳細はこちら

③ハコスコ:脳科学をベースにしたワンストップソリューションの開発・提供

ハコスコは、脳科学をベースにしたワンストップなソリューションの開発・提供を行っている企業です。

ハコスコの強みは次の3点です。

- 1.仮想現実を使った脳科学の知見

- 2.手軽にVRを体験できるスマホを使ったVRサービス

- 3.ハコスコの展開するVRプラットフォーム

それぞれの強みについてわかりやすく紹介していきます。

1.仮想現実を使った脳科学の知見

ハコスコの代表取締役 CEO の藤井氏は適応知性および社会的脳機能解明を研究する医学博士・脳科学者であり、「つながる脳」(毎日出版文化賞 受賞)などの書籍も出版しています。また、ハコスコは2014年7⽉に理化学研究所の理研ベンチャー制度により創業された会社です。

2.手軽にVRを体験できるスマホを使ったVRサービス

箱+スコープ=「ハコスコ」の名前のとおり、ダンボールにレンズをつけ、スマートフォンを利用しただけのミニマルなつくりのHMDを提供しており、累計141万台を販売しています。

3.ハコスコの展開するVRプラットフォーム

ハコスコはECメタバース、VRゴーグル、360°カメラを提供しており、VRを体験する・配信をする・映像を作るというVRをワンストップで体験できるプラットフォームを実現しています。

④株式会社ARROVA:ゲーム・メタバース/XR領域におけるメディアマーケティングおよび事業開発を支援

ARROVAは、博報堂DYグループのデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社のグループ会社として急速なデジタル領域での技術革新によって実現されるXR技術やゲームやメタバース等新たな生活者滞在空間を活用した次世代型空間広告、メディアマーケティングおよび事業開発を支援します。

1.広告事業

ゲーム・メタバース/XR領域における広告商品開発・プランニング・レポーティング等に加え、同領域内の動画・空間等のブランドコンテンツ制作までを⼀元的に⾏います。

2.コンサルティング事業

ゲーム・メタバース・XR領域への新規参⼊および、同領域でのメディア開発を中心としたマネタイズ支援など、事業戦略・広告プロダクト設計~販売チャネル構築・営業の出⼝戦略までのコンサルテーションを⼀気通貫してサポートします。

⑤株式会社CinemaLeap:XR映画作品のプロデュースなどメタバース領域におけるプロジェクトを推進

CinemaLeapは、ストーリーを軸とした新しいXR体験を提供する、クリエイティブカンパニーです。世界的に著名な国際映画祭にノミネートされるXR映画作品のプロデュースのほか、様々なパートナー様と一緒にXR・メタバースに関するプロジェクトを推進しています。

CinemaLeapでは主に下記3つの事業を展開しております。

1.XR映画製作・配給

これまで製作したXR映画のうち、7タイトル中 6タイトルが世界3大映画祭(ベルリン国際映画祭・カンヌ国際映画祭・ベネチア国際映画祭)にノミネートをするなど、世界の著名な国際映画祭で評価を受けるXR作品をプロデュースしています。

また自社の製作作品だけではなく、世界各国とのリレーションを基軸として、最先端のXR作品を提供場所の特性に応じてご提案もしております。

2.XR映画祭の開催

日本初のXR映画に特化した国際映画祭「Beyond the Frame Festival」を小田急電鉄様と共に開催しています。従来のフレームに囚われない、大胆かつ新しい挑戦から生み出されたXR作品を世界中から厳選してラインナップしています。

3.XR・メタバースのコンテンツ制作

XR映画の製作ノウハウを活用した、XR・メタバースコンテンツ制作を行なっています。主な特徴は以下の3つとなります。

特徴1: ストーリー性のあるXR・メタバースコンテンツ制作

体験者の心を動かす、ストーリー性のあるXR・メタバース開発を得意としています。オリジナルのストーリーやキャラクターを主軸としながら、フィクションや歴史再現等、幅広いコンテンツを制作します。

特徴2: ストレスのない体験設計

視線の誘導や、酔い・疲れの削減等、体験者にストレスのない設計にこだわったコンテンツを制作いたします。

特徴3: 最新トレンドを交えたご提案

世界中のXRコンテンツスタジオとのネットワークを活かし、最新のコンテンツトレンドやテクノロジーを注視。それらを踏まえて最先端のコンテンツをご提案します。

さらに詳しく知りたい方は、ぜひCinemaの公式HPをご覧ください。

⑥クモノスコーポレーション株式会社:25年以上の3D計測の経験を活かしたメタバース空間作成

クモノスコーポレーション株式会社は、1998年に日本で初めて3Dレーザースキャナーを導入して以来、25年以上にわたり3D計測のスペシャリストとして成長してきた企業です。現実空間をミリ単位の精度で “ありのまま”デジタル化する3D計測技術により、極めてリアリティのあるメタバース空間や3Dデータを創出できることを強みとしています。

測量事業から創業した特異な企業でもあるため、これまで3Dデジタルデータ化してきた都市空間・建築物・鉄道・航空機・スタジアム・文化財などの数は3,000件超という圧倒的な実績を有しており、その実績と技術を活かして、国宝・重要文化財やプロダクトなど小さな物の精巧な3Dデジタル化から、大規模な都市空間のメタバース化まで、幅広く3D総合サービスを提供しています。

メタバースの世界では、都市開発により失われた京都五花街「旧宮川町歌舞練場」をDOOR上のメタバース空間として再現したり、有形登録文化財「大阪ガスビルディング」と周辺の御堂筋⼀帯をマルチプレイVRによるメタバース空間として構築するなど、現実世界での3D計測にはじまり、最終的な3Dデジタル空間のプロデュースまで、一気通貫でのサービス提供も可能です。

また、エンターテイメントとしてのメタバースだけでなく、VRによる避難・防災訓練や、工場の施設・設備の3D管理、都市インフラのメンテナンスへの3Dの活用のほか、ブロックチェーン技術を用いたNFTによる3Dモデルのアイテム化などにも取り組んでいます。

クモノスコーポレーション株式会社は、大物から小物まで、「現実世界」を「3Dデジタルワールド」に変換して活用する3Dトータルソリューションを提供します。詳しくは公式HPをご覧ください。

クモノスコーポレーション株式会社

https://kumonos.co.jp/

参考:「旧宮川町歌舞練場」のメタバース

https://www.nttud.co.jp/news/detail/id/n2653

おススメのメタバースサービス32選

おススメのメタバースサービスとして以下サービスが挙げられます。

- ①VRChat:世界最大のソーシャルVRプラットフォーム

- ②Fortnite:3億人がハマるメタバースバトルロイヤルゲーム

- ③Roblox:メタバース上のゲームプラットフォーム

- ④Pocket AR:気軽にARを作成できるプラットフォーム

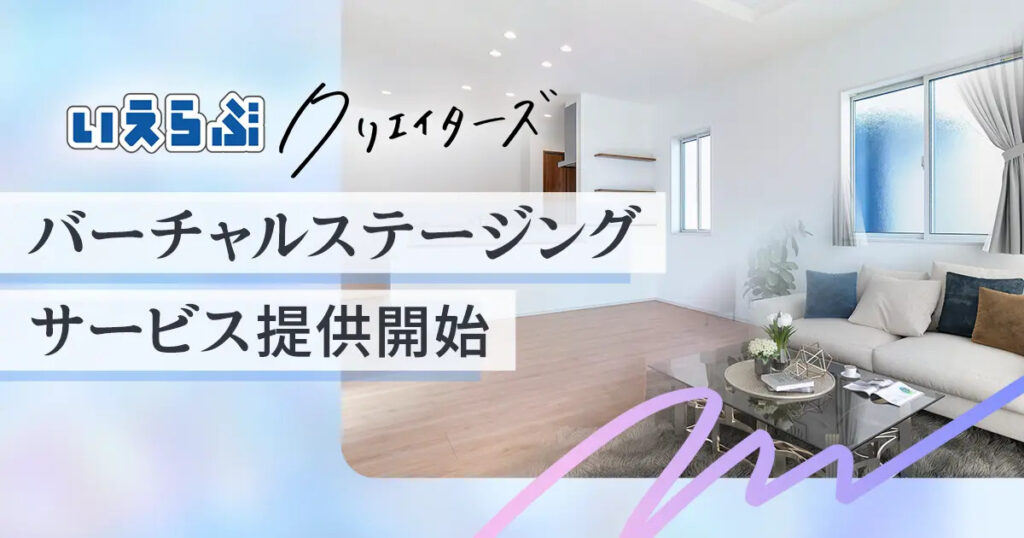

- ⑤株式会社いえらぶクリエイターズ:バーチャルステージングサービスを提供

- ⑥V-expo:自由にカスタムできるメタバースプラットフォーム

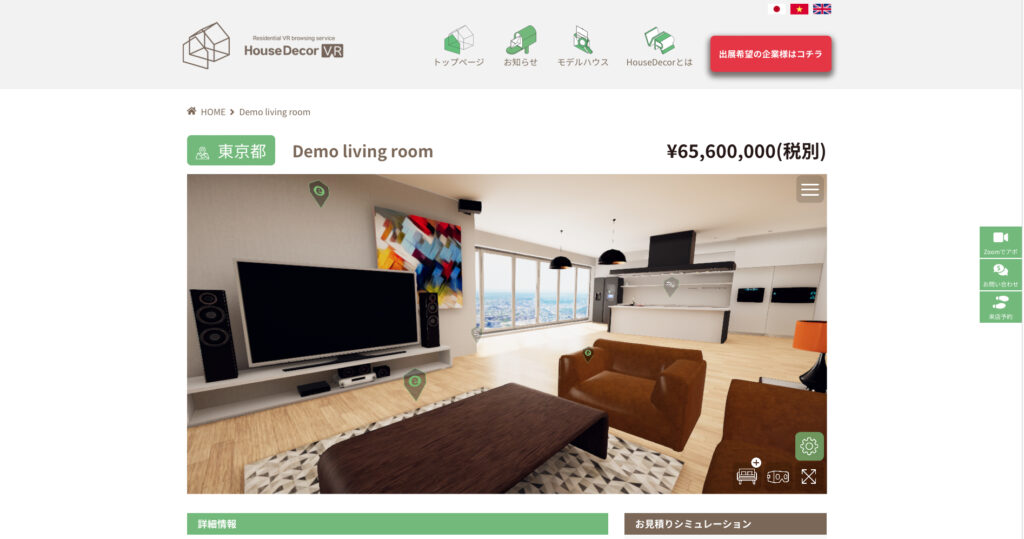

- ⑦One Technology Japan:2015年からのメタバース開発の老舗企業

- ⑧イマーシブクラウド:VR Chatにて物語体験型推理ゲームVRマーダーミステリーを展開

- ⑨株式会社Urth:気軽に体験ができるWeb型メタバース「V-air」を開発

- ⑩株式会社NTTコノキュー:ARで絶滅動物を発掘して集めよう!「LOST ANIMAL PLANET」ARゲームアプリを提供

- ⑪ナレッジワーク株式会社:塗り絵が3Dで動き出すアプリ「daubだーぶ」を提供

- ⑫エピソテック:AR現場支援アプリ「Dive」を提供

- ⑬VR TOURS:仮想商店街とバーチャルショッピングモールの新しい形を提供するプラットフォーム

- ⑭株式会社エージェンテック:ノーコードで簡単にパノラマVRを制作できる「Smart360」を提供

- ⑮株式会社meleap:AR技術を使った競技、観戦システムを提供

- ⑯DRY CRTSTAL × PACMAN:「ドライクリスタル」缶の表面をパックマンが動きまわる新感覚ARゲーム

- ⑰スタートラベル:VRデバイスで視聴可能なオンライン旅行動画を提供

- ⑱Agri-AR:株式会社Rootの提供する、多機能で実用的なAR農作業補助アプリ

- ⑲NIJINアカデミー:バーチャル校舎を活用したオンラインフリースクール

- ⑳岡田工業株式会社:バーチャル住宅展示場「LIVRA WORLD」を提供

- ㉑バルス株式会社:XRライブ事業などエンタメ業界のインフラ機能を提供

- ㉒株式会社ダイナモアミューズメント:円谷プロダクションとVRアトラクション「ウルトラセブン THE ATTRACTION 史上最速の作戦』を共同開発

- ㉓株式会社NoMaDoS:未来の都市のサステナビリティをテーマにVR空間でイベントを開催

- ㉔株式会社 丹青ヒューマネット:バーチャル空間でメモリアルイベントを行える「VRセレモニー」を提供

- ㉕3Dバーチャルコンテンツ株式会社:茨城県内のバーチャル店舗30店舗ほどを設けた『VタウンIBARAKI』を展開

- ㉖Trial Village:VRで地域の伝統である手筒花火を体験できるVR手筒花火を提供

- ㉗富山県高岡市:高岡御旅屋をVR上に再現

- ㉘株式会社くじら:現実空間を没入型3Dで再現し、配信および共有するVRソリューション「WeAir」を提供

- ㉙株式会社ジンジャーアップ:xAPI に基づいた教育訓練サービスを提供

- ㉚株式会社アブロードシステムズ:展示会をメタバース上で行う「メタ展」を提供

- ㉛Vma plus Station:最短1週間、ECも広告も自由にカスタマイズできるプラットフォーム

- ㉜AVRJapan株式会社:AR技術を活用した幼児向け教材「ARpedia」を提供

それぞれについてわかりやすく解説します。

①VRChat:世界最大のソーシャルVRプラットフォーム

VRChatとは、VR上で世界中の人々とコミュニケーションが取れる、世界最大のソーシャルVRプラットフォームです。ユーザーは、好きなアバターの姿でチャットや音声通話、身振り手振りなどを通じてコミュニケーションを取ることができます。また、コミュニケーションはVRChat内に存在する無数のワールドと呼ばれるバーチャル空間内で行われ、ユーザー自身がワールドを作成したり、そこでイベントを開いたりすることもできます。

VRChatはPCからもアクセス可能ですが、Meta QuestなどのHMD(ヘッドマウントディスプレイ)からアクセスすることで、まるで同じ部屋にいる人と会話しているような体験をすることができます。

2022年1月には同時接続者が過去最高の約4.2万人にまで上り、世界を代表するVR/メタバース空間に成長しています。

②Fortnite:3億人がハマるメタバースバトルロイヤルゲーム

Fortniteとは、小さな島で100人のプレイヤーと戦って最後まで勝ち残ることを目指すバトルロイヤルゲームです。一般的に知られてはいないですが、Fortnite内にはバトルロイヤル以外にも3つのゲームモードがあり、それぞれ「ゼロビルド」(建築なしのバトルロイヤル)、「クリエイティブ」(ユーザーが制作したゲーム)、「世界を救え」というゲームモードになります。ゲーム内でリアルタイムでのユーザー同士のコミュニケーションが活発に行われている点やアーティストのライブなどゲーム以外での利用もされている点から、世界を代表するメタバースの1つとも言われています。

基本的には無料で複数人でプレイできること、簡単な操作でゲームを楽しめること、コロナウイルス感染拡大により余暇時間が生まれたことなどにより、小学生を中心に世界中で爆発的に流行な流行を見せています。

2017年にリリースされたFortniteは、現在総ユーザー数約3.5億人、月間アクティブユーザー数はピーク時で6,200万人と、圧倒的なユーザー数をかかえるメタバースへと発展しており、未上場ではありますが時価総額は約4兆円まで到達しています。

③Roblox:メタバース上のゲームプラットフォーム

Robloxとは、他ユーザーが作成した様々なゲームをプレイしたり、ユーザー自身もゲームを作成することのできる、ゲームプラットフォームです。利用されるゲームの全てがユーザー自身によって作成されていることから、「ゲーム版のYoutube」とも評されています。

また、ゲーム内でリアルタイムでのユーザー同士のコミュニケーションが活発に行われている点やゲーム内のアバターやアイテムを売買する経済圏が成立していることなどから、世界を代表するメタバースの1つとも言われています。

基本的には無料で複数人でプレイできること、簡単な操作でゲームを楽しめること、コロナウイルス感染拡大により余暇時間が生まれたことなどにより、小学生を中心に世界中で爆発的に流行な流行を見せています。

2004年にリリースされたRobloxは、現在総ユーザー数約2億人、デイリーアクティブユーザー数は約5000万人と、圧倒的なユーザー数をかかえるメタバースへと発展しています。また、Roblox上でやり取りされる仮想通貨「Robux(ロバックス)」の流通額は2021年時点で年間約3兆円を記録しており、2021年3月の米ナスダック上場時の時価総額は最大3兆円規模に達しました。

④Pocket AR:気軽にARを作成できるプラットフォーム

pocket ARは誰でも気軽にARを作れるプラットフォームです。表示したい画像と映像を用意して、アップするだけで簡単なARが作れます。画像をカメラで読み込むだけで、映像を表示することができます。

また、pocket ARでは以下のような機能も搭載されています。

・GPSの取得

ユーザーがポケットARを使用した場所のGPSを取得することができます。これによりポスターなどによる広告キャンペーンを展開した際、エリアごとや設置場所での効果検証が可能になります。

・開始日時と終了日時の設定

ARで映像を再生する開始日時と終了日時を設定することが可能です。

期間外の時には任意でテキストを表示することもできます。

・URLとQRコードの発行

登録したARマーカー(画像)ごとにユニークなURLとQRコードが発行されます。

URLを貼るだけで、LINEビジネスと簡単に連携することができます。

・複数のARマーカーの登録

複数の種類の画像をARマーカーとして登録できるので、ARマーカーごとのABテストを行うことが可能です。

画像ごとのアクセス数も管理画面から確認できます。

Pocket ARについてさらに詳しく知りたい方はこちらの公式HPをご覧ください。

⑤株式会社いえらぶクリエイターズ:バーチャルステージングサービスを提供

(画像:株式会社いえらぶクリエイターズ)

株式会社いえらぶGROUPのグループ会社である株式会社いえらぶクリエイターズは物件に家具・家電・植栽などの3DCG画像を配置した画像を作成できるバーチャルステージングサービスを開始しました。ホームステージングとは家具や家電を配置し、モデルルームのように室内を演出するサービスです。

同社は住まいに特化したSNSマーケティング事業を行っています。SNS運用で掴んだトレンドと画像編集技術を活かし、バーチャルステージングサービスを開始しました。運用データを活用し、いいねや再生数が多かったインテリアを再現できる点にも強みがあります。

同サービスでは以下のことが可能です。

・残置物、人の写り込みを削除する画像処理

・家具を購入・運搬せず、トレンドをおさえたホームステージング

・中古物件の可能性を引き出すバーチャルリノベーション

・パノラマ写真を利用し、建物内にいるような360°バーチャル(VR)ツアー

さらに詳しく知りたい方はこちらの公式HPをご覧ください。

⑥V-expo:自由にカスタムできるメタバースプラットフォーム

V-expoは、3つの特徴をもつユニークなメタバースプラットフォームです。

1.ブラウザから簡単アクセス

軽量設計でスマホでも低スペックPCでも使えます。

webブラウザから簡単にアクセスできるので専用アプリダウンロードは必要ありません。SNSでの拡散性も高いです。

2.大人数収容可能

1000名以上の大規模イベントも開催可能です。

全てのアバターが表示されるので、大人数での臨場感を味わえます。

3.カスタマイズ性が高い

フレームワークを使わずに、フルスクラッチで開発しています。

ニーズに合わせた機能を自由に搭載することができます。

⑦One Technology Japan:2015年からのメタバース開発の老舗企業

One Technology JapanはXR領域に特化したベトナムに拠点を持つ開発会社です。

同社は2015年からメタバース分野にコミットしUNITYからWeb開発まで幅広く多くの開発実績があります。

1.建設分野、建築分野

Webブラウザで建物CGのVR内覧と見積もりと商談サービス

Babylon.JSを使った3D点検ソリューション

WEBGLとUnityを活用したマンションの外観やウォークスルーVR

2.教育・医療分野

北海道科学大学の診療放射線機器の操作トレーニングのためのPICOアプリ

美容業界で活用、新人教育のためのVR動画を再生できるスマホアプリ

飲食業界のアルバイト教育向けのVRアプリ

鉄道事業者の安全教育VRアプリ

3.流通・製造業

産業用ロボットアームのVRシミュレーション

大型機械の展示シミュレーション

自動車ディーラーのVR販売

さらに詳しく知りたい方はこちらの公式HPをご覧ください。

⑧イマーシブクラウド:VR Chatにて物語体験型推理ゲームVRマーダーミステリーを展開

イマーシブクラウドはVRを用いたイマーシブ体験を提供するために2019年に設立されたクリエイター集団です。現在はメタバースプラットフォームVRChatにて、物語体験型推理ゲームVRマーダーミステリーを公演形式で展開中です。

■マーダーミステリーとは?

マーダーミステリーとは物語を体験しながら、その中で起こる事件の真相を究明する推理ゲームです。プレイヤーは登場人物の一人となって、それぞれに課せられた目的を達成するのを目指します。限られた情報の中から事件の手がかりをつかみ、ほかのプレイヤーと議論を交わし、真実へと近づいていきます。それはさながらミステリー小説の中に入り込み、その物語をプレイヤーたちで紡ぎだすような物語没入を体験できます。

■VRを用いることでさらなる没入体験を

マーダーミステリーは多くの手がかりの中から正しい答えを見つけ出すために集中する「戦術的没入」と物語の中に入り込むような「物語的没入」の二つを併せ持っています。

ですが、マーダーミステリーはテーブルゲームです。手がかりを入手する具体的な手段はテーブル上のカードを引くなどの行為が必要となり、どうしても現実に引き戻される部分が出てきてしまいます。そこをVRを用い事件現場を仮想空間に創り出すことで、より説得力のある「空間的没入」を体験することができます。

カードを引いて手がかりカードを手に入れるのではなく、実際に事件現場を歩いて探索し、証拠品を手に取って調べることができます。さらに仮想空間では現実を超えた表現や演出が可能です。

■体験型エンターテイメントの新たな可能性に向けて

エンタメ業界で「体験」というキーワードが注目され始めて久しいですが、「体験」そのものを伝えることができるVR技術で時間を越え、空間を超え、全く新しいイマーシブ体験を想像することができると考えています。

■イマーシブクラウドのVRマーダーミステリーに参加するには

プラットフォームにVRChatを利用しているので、VRChatがプレイできる環境であれば参加できます。具体的な参加方法は公式Discordサーバにてご案内いたします。

公式サイト:https://www.immersivecloud.info/

Discord:https://t.co/e1vOTKj2SC

⑨株式会社Urth:気軽に体験ができるWeb型メタバース「metatell」を開発

株式会社Urthは、メタバースサービス「metatell」を提供している企業です。

VR事業の他にも、建築事業者向けのWebサービス開発事業やブロックチェーン事業も展開しています。

Urthが開発するWeb型メタバースとは、複数あるメタバースの類型の中でも既存のユーザーやその企業やサービスのことを認知している層に向けて情報発信の場として活用されるタイプのメタバースです。

特徴は大きく5つあります。

1.アプリやVRゴーグルは不要、手持ちのPCやスマートフォンのWebブラウザから気軽に体験できる

2.URLから簡単に体験、WebサイトやSNSなど他のツールと組み合わせて活用できる

3.要件定義に優れた建築デザイナーが空間を作成するから目的に合った理想の空間を作れる

4.高いカスタマイズ性だからメタバース空間のコンテンツをいつでも自由に変更できる

5.来場者のデータを定量的に一目で分析することが可能、改善や他の施策に活かすことができる

⑩株式会社NTTコノキュー:ARで絶滅動物を発掘して集めよう!「LOST ANIMAL PLANET」ARゲームアプリを提供

(画像:株式会社NTTコノキュー)

「LOST ANIMAL PLANET」は、株式会社NTTコノキューが提供する絶滅動物の化石を発掘、復元しコレクションをお楽しみいただけるARゲームアプリです。

VPS※を使用したAR技術や、リアルタイム3DCGなど最新技術の活用しており、すでにこの世に存在しない絶滅動物をAR上でリアルにお楽しみいただけます。毎日遊べる発掘ゲームや遊びながら学べる図鑑機能、特定の場所でのみ手に入る絶滅動物を集められるなど、新しい体験型ARゲームアプリとなっております。

※ 3Dマップを元に、スマートフォンのカメラが捉えた画像との照合により、高精度な位置情報を特定する技術です。

公式ウェブサイトあるいは下記URLより「XR City – LOST ANIMAL PLANET」アプリまたは「XR Cityアプリ」をダウンロードの上ご体験ください。

■XR City – LOST ANIMAL PLANET

<公式サイト> https://xrcity.docomo.ne.jp/contents/lostanimalplanet/app

<Android版/iOS共通> https://app.adjust.com/1556d7av

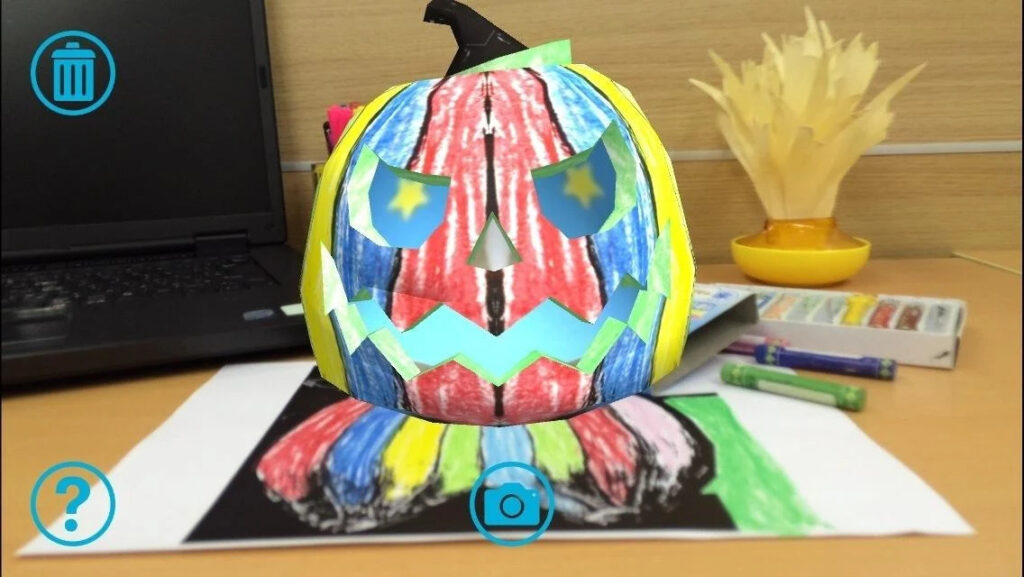

⑪ナレッジワーク株式会社:塗り絵が3Dで動き出すアプリ「daubだーぶ」を提供

ナレッジワーク株式会社は、自分が書いた塗り絵が3Dになって動き出すアプリ「daubだーぶ」を提供しています。企業は、「daubだーぶ」を、製品のPRのための配布物やイベント会場での集客手段として利用できます。具体的には、塗り絵で書いた車がアプリ上で動き出すなどといった体験を実現できます。

「daubだーぶ」の特徴としては、以下が挙げられます。

- SNSシェア機能を搭載

- Webページへの導線を設置することで、製品の成約や購入を促進

- 認識回数などのログ情報で施策の効果測定が容易に可能

さらに詳しい情報はこちらのページをご覧ください。

⑫エピソテック:AR現場支援アプリ「Dive」を提供

エピソテックは、エンタープライズ向けAR/MRプロダクト提供専業のスタートアップ企業です。

主要プロダクト「Dive」は、属人化された作業のSOP(標準作業手順書)の作成・運用で課題をもつ、機器・設備メンテナンス部門/サービス事業者向けのAR現場支援アプリです。

このアプリは、ARのVPS(ビジュアル・ポジショニング・システム)技術による現物合わせでの簡単作成、AIによる現場での検索容易化(自社特許)を提供します。他社とは違って、現場の方がスマホアプリだけで簡単に作成・運用することができ、この手軽さが受け入れられ、ビルメンテ、製造業等の事業者10社以上の導入実績があります。

また、ARを使った遠隔支援機能も備えており、軽量・空間認識型のARグラスであるNrealLightとワイヤレス・高透過レンズのスマートグラスINMO Air2にも対応しているため、ハンズフリーで熟練者からの直観的な指示を仰ぐ事ができます。

さらに詳しく知りたい方はこちらの公式HPをご覧ください。

⑬VR TOURS:仮想商店街とバーチャルショッピングモールの新しい形を提供するプラットフォーム

VR TOURSは、仮想商店街とバーチャルショッピングモールの新しい形を提供するプラットフォームです。現在はデモ版が公開されていますが、今後は観光案内などの機能も拡充予定です。特に新型コロナウイルスの影響で来客数が減少し、営業時間が短縮される中、このプラットフォームは多くの店舗や事業者にとって、新たなビジネスチャンスを創出します。

お店のオーナーや観光関連の事業者は、VR TOURSを活用することで、遠方や海外のお客様、さらにはリピーターにも新たな形での接触を提供できます。具体的には、全球カメラで店舗を撮影し、バーチャル空間で臨場感ある店舗演出が可能です。さらに、ECサイト、商品詳細ページ、公式Webサイトへのリンク機能、関連動画の再生など、多機能なサービスが揃っています。

出展希望者やパートナーシップに興味のある方は、ぜひお問い合わせください。VR TOURSは、デジタル時代における新しい商環境を創造するための一歩となるでしょう。

より詳しく知りたい方はこちらをご覧ください

⑭株式会社エージェンテック:ノーコードで簡単にパノラマVRを制作できる「Smart360」を提供

株式会社エージェンテックは、ノーコードで360度のパノラマVRを制作できる「Smart360(スマートサンロクマル)」を提供しています。企業は「Smart360」を利用して、360度のパノラマ空間上に、文字・写真・音声・動画を埋め込み、PCやスマホ、タブレットなどの様々なデバイスでVRコンテンツを公開できます。オフィスや店舗の紹介、営業ツールなどで幅広い用途で利用することができます。

「Smart360」の特徴としては、以下が挙げられます。

- 専用の編集ツールで、誰でも簡単にVRコンテンツを制作可能

- ホームページへの埋め込みが簡単にできるほか、マルチデバイスに対応

- まるで歩き回るようなリアルなコンテンツ体験が可能

さらに詳しい情報はこちらのページをご覧ください。

⑮株式会社meleap:AR技術を使った競技、観戦システムを提供

meleapはAR技術を使い子ども頃に描いていた夢を実現させるような競技、観戦システムを提供しています。

- 競技システム

エナジーボールを自らの手で放ち戦うARスポーツHADOを世界中で展開。ルールはシンプルですが、 攻守の戦略は無限に広がります。現在39カ国以上の国々でプレイができます。世界で350万人以上の人が「HADO」を体験しており、2023年にも世界大会を開催しました。教育現場での活用も広がっています。

- 観戦システム

タレントが選手として試合をする応援・観戦事業。ファンの応援によって技が強化されるAR技術ならではの視聴者参加システムを展開。歌やトークが苦手でも一生懸命プレイすれば輝けるため、ファンも応援に熱が入る。テレビ局との連携でリーグを実施し各方面に広がっています。

「テクノスポーツで世界に夢と希望与える」というビジョンを目指し、よりよい未来の実現を目指してまいります。

さらに詳しく知りたい方はこちらの公式HPをご覧ください。

https://meleap.com/meleap/public/index.php/jp

⑯DRY CRTSTAL × PACMAN:「ドライクリスタル」缶の表面をパックマンが動きまわる新感覚ARゲーム

アサヒビールは、2023年10月11日(水)に発売した「スーパードライ ドライクリスタル」と「パックマン」でコラボレーションし、ARを活用したゲームである「DRY CRTSTAL × PACMAN」を実施しています。(2023年10月11日(水)から2024年1月4日(木)まで)

「DRY CRYSTAL × PAC-MAN」は、特設サイトからカメラを立ち上げて「スーパードライ ドライクリスタル」の缶にスマートフォンをかざすと、AR(拡張現実)によって缶体に映し出された拡張現実の世界で「パックマン」が楽しめるARゲームです。

ドライクリスタルの缶がARで「パックマン」のプレイステージへ変化し、ARで飛び出した缶の表面を移動するパックマンをカメラで追従しながら高得点を目指してプレイします。

総合ランキングや都道府県別ランキング機能もあるため、友人や家族、全国の人たちと競い合うことができます。

“未来志向のビールで新たなライフスタイルの提案”を掲げるドライクリスタルから、先端技術であり、没入感を与えられるARを活用することで、お客様に驚きを与え、商品の世界観を体感していただくことができます。

⑰スタートラベル:VRデバイスで視聴可能なオンライン旅行動画を提供

スタートラベルは、「旅行をテイクアウト」をモットーにVRデバイスで視聴可能な、オンライン旅行動画の制作・提供を行っています。ライブコマースを活用した観光地のライブ配信に加えて、介護施設・高齢者施設などのレクリエーション向けの動画制作・ライブ配信などを企画・サービス提供しています。

特にスタートラベルのライブ配信イベントの特徴は以下のようになっています。

ライブコマースの活用で視聴しながら買い物や現地の詳細が確認できる

360°カメラライブ配信により、ご自身が見たい方角を自由に見ることができる

「コロナ禍で旅行に行かない」方ではなく、「健康上の都合で外出ができない」方の新たな楽しみ、Quality of Lifeを向上させるために利用できる

さらに詳しい情報はこちらのページをご覧ください。

詳しくはこちらの特設サイトをご覧ください。

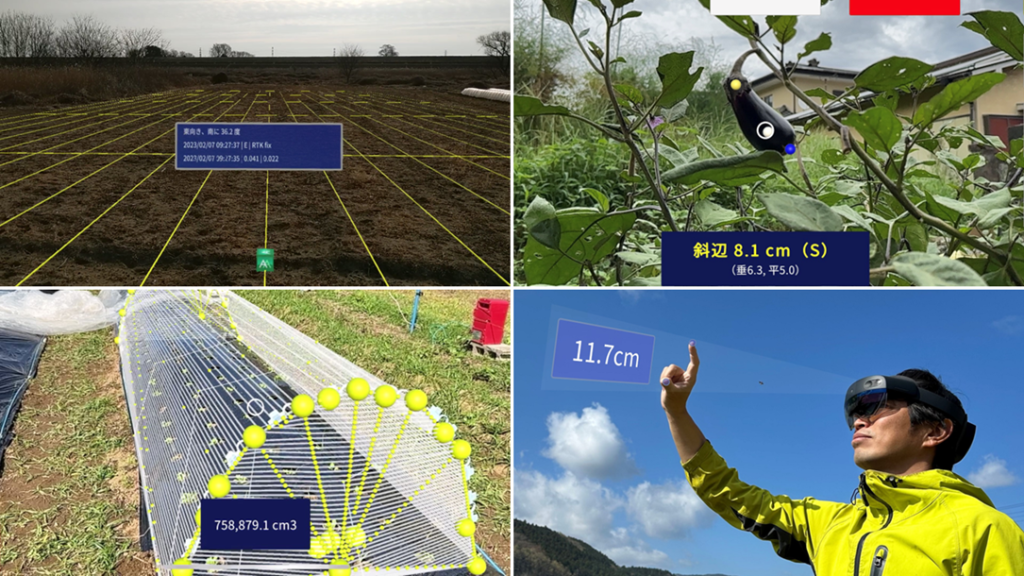

⑱Agri-AR:株式会社Rootの提供する、多機能で実用的なAR農作業補助アプリ

農業DXプロジェクトの開発運営を手掛ける株式会社Rootは、農業現場にあるシンプルな作業の効率化を、安価で・誰でもどこでも使えるツールにより実現するため、AR農作業補助アプリ「Agri-AR」の開発に取り組んできました。

本アプリの開発は、農林水産省 令和3年度補正予算『戦略的スマート農業技術等の開発・改良』(生研支援センター)にも採択され2022年度から研究支援を受けています。

埼玉県深谷市の複数農園を実証フィールドとして開発を推進した結果、どんな農園でも役立つ10機能が完成しました。位置情報が必要な機能は、AR・LiDARに加えてGNSS-RTKも活用し、一辺数百メートル規模の圃場でも、誤差数センチの精度で現実空間へのARオブジェクト固定や、距離面積の計測が可能となりました。

- 平行直線ガイド

- 畝・苗シミュレーション

- 面積計測

- 距離計測

- レベル計測

- サイズ計測(タップ式、ノギス式、指先式)

- 体積計測(3軸式、ポイント式)

- 移動速度表示

- 最適ルート算出・ガイド

- マップ連動(描画、管理、AR日誌)

アプリは、スマートグラス(Hololens2, Magic Leap 2等)とスマートフォン双方で使用できるよう開発しています。

2024年4月からAppStore/GooglePlayにて公開・販売を開始し、スマートフォンにインストールすることで誰でも使用可能となります。価格は、上記の複数機能パッケージで、9,900円/年~とする予定です。

販売に先行し、無料で全機能をテストできるモニター募集を11月から開始しています。

公式サイト(https://agriar.root-farm.com)をご覧頂き、お申し込み下さい。

⑲NIJINアカデミー:バーチャル校舎を活用したオンラインフリースクール

株式会社NIJINは、 不登校になった子どもたちを主な対象として、小学1年生から中学3年生が学ぶオンラインスクールである「NIJINアカデミー」を運営しており、バーチャル校舎で学びの場を提供しています。NIJINアカデミーは、学校に行けなくても、自宅から日本トップレベルの授業を受けることができる、義務教育の新しい選択肢となるオンラインスクールと言えます。

子どもたちは、バーチャル空間の校舎にアバター姿で参加することができます。一人で集中することもできれば、子どもたちが自分の意思で友だちや先生の近くに移動することもできます。また、3階建ての校舎には、運動場も準備されています。

1クラス5〜10人という少人数で、担任の先生が子どもたちの「自然な姿」を引き出し、教科学習に力を入れていることが学校の特徴となっています。

⑳岡田工業株式会社:バーチャル住宅展示場「LIVRA WORLD」を提供

岡田工業株式会社は、「LIVRA WORLD(リブラ・ワールド)」というバーチャル住宅展示場を運営しています。この展示場は、全国のハウスメーカー・工務店のモデルハウスを掲載し、住宅事業社と住宅購入検討者をマッチングさせるプラットフォームです。

LIVRA WORLDに訪れるユーザーは、エリア、価格帯、テーマなどの条件を指定してモデルハウスを絞り込むことができ、自分に合ったモデルハウスを簡単に見つけることができます。また、ユーザーは会員登録することで、モデルハウスのカタログを”その場で閲覧”することができます。これにより、資料請求時の営業電話が不要になり、ユーザーはストレスフリーで情報収集できるようになりました。

出展社メリットとしては、LIVRA WORLDから送客されたユーザーは”成約確度が高く”、資料請求がないため”営業効率の向上”が見込めます。

LIVRA WORLDのモデルハウス詳細ページには「価格、コンセプト、間取り、建物仕様など」がモデルハウスの情報が詳しく掲載されております。

モデルハウスの詳細情報を確認し、VR内覧して、カタログ閲覧した後に、「来店予約やオンライン相談」を行うため、”成約確度の高い見込み客”からの送客ができる仕組みを構築しております。

さらに、LIVRA WORLDは「LIVRA家づくりナビゲーター」という新サービスの公開を準備中です。

“住まいづくりのプロ”とビデオ電話やチャットで相談できるサービスになっています。

専門家のアドバイスを受けながら家づくりのプロセスや住宅メーカーの選定を一緒に進めていきます。

最後に、LIVRA WORLDはメタバース空間の開発にも取り組んでおり、”他社メディアを巻き込んだメタバースイベント”を企画中です。

今後とも新しいサービスや機能の開発をスピーディーに進めていきます。

㉑バルス株式会社:XRライブ事業などエンタメ業界のインフラ機能を提供

バルス株式会社は「世界中のどこに住んでいても、性別、人種、年齢、外見に左右されることなく、自分の才能で生きていける社会を作る」をビジョンとし、エンタメ業界のインフラとして必要な機能(企画・制作・運営支援・収益化)を網羅的に提供しています。

1.SPWN Portal事業

チケット・配信・物販などエンタテインメントに関わるあらゆるビジネスを実現する統合型プラットフォームの提供を行っています。

ファンとの関係を滑らかにし、デジタル時代のユーザー体験および収益機会の最大化を支援しています。

2.XRライブ事業

VTuberをはじめとするあらゆるアーティストのXRライブ・イベントの企画から制作までを一気通貫で支援一気通貫で支援しており、オンライン完結のバーチャルライブだけでなく、リアルを絡めたXRライブの取り組みを数多く実施しています。

エンタメ業界に対する深い理解・高い技術力・データ分析による知見をもとに、アーティスト活動のPDCAを共同で回し、活動の活性化を後押ししています。

バルス株式会社

㉒株式会社ダイナモアミューズメント:円谷プロダクションとVRアトラクション「ウルトラセブン THE ATTRACTION 史上最速の作戦』を共同開発

株式会社ダイナモアミューズメントは、ロケーションエンターテイメント事業を中心に、体感型シアターアトラクションやVRアトラクション等、映像を軸とした様々なコンテンツの企画・制作・販売をおこなっています。 アトラクション型の映画鑑賞を体験できるMX4D®においては、国内公開の邦画MX4D®のプログラムをほぼすべて手掛けています。

VRアトラクション「ウルトラセブン THE ATTRACTION 史上最速の作戦」について

株式会社円谷プロダクションと株式会社ダイナモアミューズメントの共同開発となる本作は、長年愛され続けている特撮ヒーロー『ウルトラセブン』初の体験型VRアトラクションとなり、東京ドームシティにて、2023年12月1日にオープン予定です。

あらすじ

かつて―― 地球人の打ち上げた探査ロケットを侵略行為と見做したペダン星人は、宇宙ロボット・キングジョーを操り地球を襲撃。ウルトラセブンとウルトラ警備隊の活躍によって辛くも撃退された。そして今、再びペダン星人が地球侵略を開始する。大円盤群がウルトラ警備隊基地を攻撃。さらに西方300km地点にキングジョーが出現。ウルトラセブンが応戦するもピンチに立たされている。一刻の猶予も許されない。極超音速推進ブースターを搭載したウルトラホーク1号で緊急発進!ウルトラセブンを援護せよ!

開催概要

「ウルトラセブン THE ATTRACTION 史上最速の作戦」 開催概要は以下の通りです。

・期間:2023年12月1日(予定)~

・場所:東京ドームシティ アトラクションズ ジオポリスゾーン内東京都文京区後楽 1-3-61

・形式:MX4D®+VR

利用料金や営業時間について、詳しくは、東京ドームシティ アトラクションズ公式サイトにて、後日発表予定です。

公式サイト:https://at-raku.com/

㉓株式会社NoMaDoS:未来の都市のサステナビリティをテーマにVR空間でイベントを開催

株式会社NoMaDoSは、未来の都市のサステナビリティをテーマに、オリジナルのVR空間をオープンスペースとして活用しながら様々なイベントや取り組みを行う「SUSTAINABLE CITY PLANET」プロジェクトを行っています。このプロジェクトは、「LINEヤフー株式会社」のオープンコラボレーションハブ「LODGE」の運営チームとのコラボプロジェクトとなっています。

サステナビリティの課題が集中している都市を軸として、気候変動やジェンダー、経済格差といったテーマに縛られず、都市に潜むさまざまな持続可能性について学び、知り、実践していくためのきっかけを生み出したいという想いから、このプロジェクトは生まれました。

第一弾の企画として、都市を「衣・食・住・集(コミュニティ)・動(移動・行動)」の5つの要素に分解して、それぞれの領域で活動するゲストとクロストークを行うイベントを実施しています。

さらに詳しい情報はこちらのページをご覧ください。

㉔株式会社 丹青ヒューマネット:バーチャル空間でメモリアルイベントを行える「VRセレモニー」を提供

株式会社 丹青ヒューマネットはエンドユーザーが自身で管理画面を操作して、時間と場所を選ばずに、大切な人やペットのお別れ会や企業内イベントなどの「メモリアルイベント」をバーチャル空間で行うことができる「VRセレモニー」というプラットフォームを提供しています。開発は空間創造のプロフェッショナルである丹青社が行いました。

VRセレモニーの特長は以下の4つです。

1.誰でも製作・参加可能

高度なITリテラシーがなくても、PCやスマートフォンに慣れ親しんでいる方なら誰でも製作でき、招待された方も、指定のURLにアクセスするだけでバーチャル空間を訪問できることが最大の特徴です。

主催者は、会場デザインとBGMを選び、写真や動画、テキストを登録するだけで、バーチャル空間をつくることができます。

招待された方もバーチャル空間内で新たな写真やメッセージを投稿できるため、さまざまな思いや感謝の気持ちを伝える新たなコミュニケーションが生まれます。

2.回遊できるバーチャル空間

招待された方はバーチャル空間内を回遊しながら、各所に設けられているコンテンツを通じ、それぞれのペースでセレモニー・イベントを体感いただけます。

3.時間と場所を問わず思い出を分かち合える

海外在住であったりさまざまな事情でお別れの会に参列できない方々も、いつでも、どこからでも会に参加することができます。

4.既存サービスの付加価値向上に活用も

本サービスは法人様と「販売代理店契約」を締結するビジネスモデルです。

法人様の既存サービスに組み合わせて、付加価値を高めるための新たなツールとしてアイデア次第で幅広い用途にご利用いただけます。例えば、お別れの会以外にも企業内の定年退職祝イベントや新入社員歓迎会などの企業内コミュニケーションの活性化など、新たな事業やプロジェクトへの活用も検討できます。また、販売店が主催者となりセレモニーを開催することも可能です。

㉕3Dバーチャルコンテンツ株式会社:茨城県内のバーチャル店舗30店舗ほどを設けた『VタウンIBARAKI』を展開

3Dバーチャルコンテンツ株式会社では、NTTが提供するVR空間プラットフォーム内に茨城県内のバーチャル店舗30店舗ほどを設けた『VタウンIBARAKI』を展開しています。

『VタウンIBARAKI』では実際の店舗を弊社独自の『Vウォーカーシステム』で、写真だけでは伝わり辛い全方向からのビジュアルや、様々な視点からシームレスに空間を見ることができる機能により、おうちにいながらまるで実際の店舗へ訪れたかのような没入感を体験することができます。

誰でも簡単にお店の雰囲気を楽しめ、小売店舗では、ECサイトからショッピングができる『VタウンIBARAKI』で、遠方の方々にも気軽に茨城県の魅力を感じていただきたいです。

また、弊社は、VR事業の他に、独自のブロックチェーンを活用した地域通貨やNFT事業も展開しています。さらに詳しい情報はこちらのページをご覧ください。

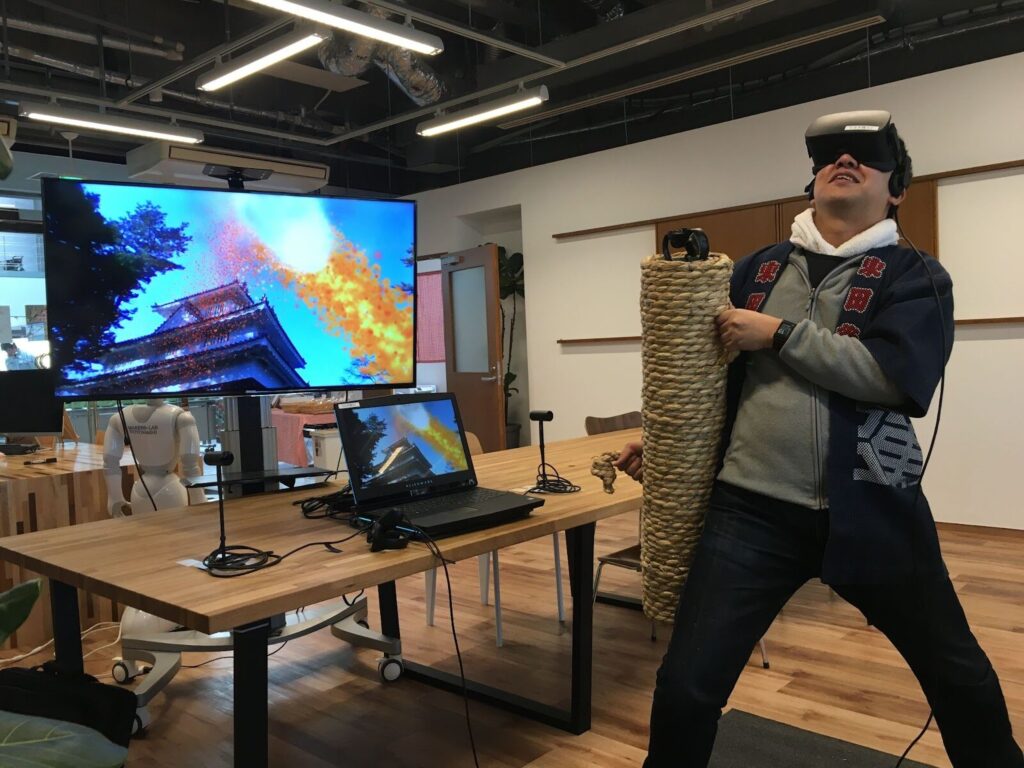

㉖Trial Village:VRで地域の伝統である手筒花火を体験できるVR手筒花火を提供

愛知県豊橋市のコワーキングスペースTrial Village(トライアルビレッジ)はVRで地域の伝統である手筒花火を体験できるVR手筒花火を2014年から提供しています。特徴は以下の3点です

1.実際に手筒花火で使われた竹筒にセンサーを取り付け、体験者の動きに合わせて操作可能

2.10mにもなる火柱がリアルに再現され、見上げると火花が間近に飛んでくる様子まで擬似体験

3.VR空間中のロケーションには豊橋市や周辺で手筒花火が行われている地域を再現

体験を行う際には正しい手筒花火の持ち方もレクチャーし、写真や動画では伝えきれないよりリアルな手筒花火体験が可能です。開発は創業当初の利用者コラボによって行われ、機材やアプリのバージョンをアップデートしながら店内での体験だけでなく観光PRイベントなどへの出張体験会も行っています。

手筒花火は豊橋市や周辺の市町村で古くより行われている祭の神事。観光や移住促進など地域のPRだけでなく、近年減少が課題となっている手筒花火の担い手を育成する目的でも注目を集めています。

さらに詳しく知りたい方は以下をご参照ください。

https://trialvillage.net/vrtezutsu/

㉗富山県高岡市:高岡御旅屋をVR上に再現

富山県高岡市の中心商店街に位置する御旅屋通り商店街は、本市唯一の全天候型全蓋アーケードを有しており、商業・居住の都市機能が集約した文化・伝統を育む商店街として市民からも親しまれています。

歴史的コンテンツの充実による来街機会・賑わいの創出と観光の魅力向上を図るため、「次世代通信技術を活用した御旅屋賑わい創出事業」の一環として「高岡御旅屋VR」を整備しました。

この「高岡御旅屋VR」は、加賀藩主の休泊施設「高岡御旅屋」の往時の姿をVR等の技術で再現し、来街者はその映像をスマートフォンなど携帯端末でご覧いただけるものとなっております。

さらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

㉘株式会社くじら:現実空間を没入型3Dで再現し、配信および共有するVRソリューション「WeAir」を提供

株式会社くじらは、VRソリューションの「WeAir(ウェアー)」を提供しています。「WeAir」は、統合3Dデータプラットフォームを利用し、専用カメラで撮影した画像をもとに、まるでその場を訪れているかのように、仮想空間で再現するソリューションです。

「WeAir」は具体的に、以下のようなシーンで利用されています。

- 不動産会社のモデルハウス紹介

- ショッピングモールのオンラインモール体験

- オフィスの紹介、オフィス見学

- 美術館、博物館の紹介、オンライン展示会利用

また、同社の強みとしては、店舗や施設をどのように撮影するべきかという企画から、実際のコンテンツ制作まで一気通貫でサポートできることが挙げられます。

さらに詳しい情報はこちらのページをご覧ください。

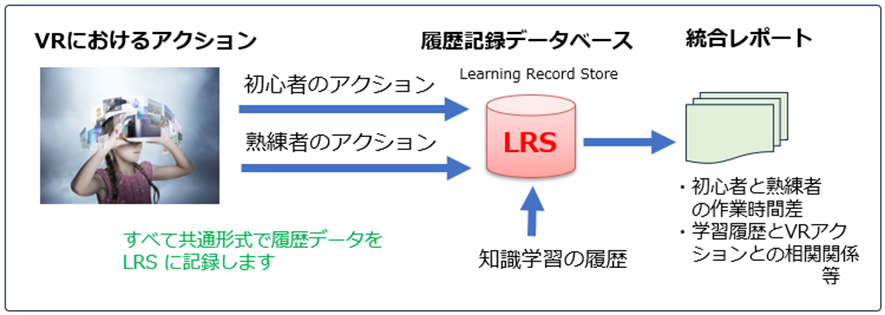

㉙株式会社ジンジャーアップ:xAPI に基づいた教育訓練サービスを提供

株式会社ジンジャーアップはグローバル標準のxAPI という最新規格に基づいた教育訓練サービスを日本で唯一提供している会社です。

xAPI規格準拠のサービスでは、あらゆる学習訓練の履歴を共通形式のデータを専用のデータベースであるLRS(Learning Record Store)に格納することができます。つまりVRによるトレーニングにおいても適応して有効に活用できます。

VRトレーニングは、危険な実作業の仮想訓練・高額な費用が発生する実作業の仮想訓練・実訓練をする場所や時間が限定されている環境における仮想訓練 等において有効です。しかし、仮想訓練の履歴を取得してデータ分析するケースはまだ少ないのです。

弊社のサービスを利用いただければ、例えば、熟練者と新人のデータとを比較して課題を確認し改善につなげることができます。また、eラーニングによる知識学習履歴等と共にLRSに記録して相関関係分析することによって、実際のパフォーマンスへの効果の検証や、より効果の出る研修計画へとフィードバックすることも可能です。

※ xAPIとは https://www.gingerapp.co.jp/service

㉚株式会社アブロードシステムズ:展示会をメタバース上で行う「メタ展」を提供

株式会社アブロードシステムズ(東京都千代田区)は2023/9にメタバース展示会である

「メタ展」をリリースしました。

BtoBビジネスにおける展示会はマーケティングの1つとして利用されていますが展示会に初めて出展する企業では展示ブースへの誘導も弱く思うように成果は上がっていません。

つまり、展示会は出展しただけでは成果がでないという事が知られていません。

展示会出展は名刺やアンケートなどのリード情報を集めて、その後のマーケティング活動に繋げる必要があります。

「メタ展」ではオンライン展示会という遠隔地から参加できるメリットだけではなく

従来の展示会のデメリットを克服する事を目標にしています。

従来のリアル展示会のデメリット

1.出展コストが高い

2.年に1~2度開催されますが企業の出展タイミングで開催されていない

3.来場者のタイミングで開催されていない

4.移動・宿泊・混雑でのストレスや疲労

5.展示会を活用した販促ノウハウの蓄積にコストや時間がかかりすぎる。

「メタ展」は従来の展示会出展の問題を解決して常設展示会で毎月2週間開催されます。

また、展示会アカデミーでのノウハウ提供や

標準でマーケティング機能がありメール集客で使えるステップメール配信機能や

会場内アンケート、展示ブース来場者の行動分析でホットリードを探す仕組みがあります。

メタバース会場は1小間3mx3mで192小間と64小間の2つの大きさがありホール数は無制限

無料で使えるバーチャルショールームと連動するので

小さな展示ブースでもワープポイントを設置して8小間相当のプライベイトブースに誘導ができます。

㉛Vma plus Station:最短1週間、ECも広告も自由にカスタマイズできるプラットフォーム

『Vma plus Station』は、Vma plus株式会社が開発・提供するメタバースプラットフォームです。URLをクリックするだけでアクセス可能で、専用アプリのダウンロードやVRヘッドセットの必要がありません。使い方も非常に簡単で、アカウント作成せずにメタバース空間内を自由に探索できます。

Vma plus Station:https://vma-plus-station.virtual-space-market.com/user/

【EC機能とライブコマース】

EC機能付きの3Dブースで物販・展示ができます。決済手数料10%(クレジット手数料込)と、手頃な価格設定も特徴です。メタバース空間内でストリーミング配信も可能となっており、EC機能と掛け合わせる事でライブコマースも実施できます。

【広告マーケティング】

メタバース空間では、広告画像やPR動画を手軽に掲載できます。これはユーザーがアバターを通して広告を見ることで宣伝効果が期待でき、最新技術を駆使したマーケティングツールとしても活用できます。

【CMSで自由なカスタマイズ】

テンプレートを利用すれば、最短1週間でメタバースを作成できます。3Dブースのカスタマイズも簡単で、専用画面からブースの装飾や商品の登録ができます。

Vma plus株式会社はメタバースの活用だけでなく企画のご相談から承っております。ご興味がある方はお気軽にお問合せください。

㉜AVRJapan株式会社:AR技術を活用した幼児向け教材「ARpedia」を提供

AVRJapan株式会社はAR、VRコンテンツの制作を行っています。

また、世界各国のXR(AR・VR・MR)ソリューションを日本市場に紹介しています。

同社はAR技術を活用した幼児向け教材「ARpedia」を提供しています。

- ARpediaとは

伝統的な本の良さと革新的なAR技術のインタラクティブな機能をハイブッドした幼児向け教材です。「ARpedia アプリ」をインストールしたタブレットと専用スタンドを接続して10種類のテーマから選べる本をセットすることで、AR技術により本の中の絵が動き出します。

②数々の賞を受賞した読書教育ツール

CES INNOVATION AWARDS を2022年と2023年の連続受賞しています。2023年は「Virtual & AugmentedReality」「Software & Mobile Apps」2つのカテゴリーで受賞!その他にも国際的な賞を多数受賞しています。

③ARpediaのセット内容

【内容】

・紙の本が10冊

・紙のマーカー

・カラーマーカー

・SPOTTYカメラ

【本の種類】

哺乳類、産卵動物、恐竜、虫、天気、地球、宇宙、自動車、ロボット、音楽

【本体価格】29,800円(税込)

おすすめのメタバースソリューション3選

①HIS:シーン別に3つのソリューションを提供

HISはメタバース、Web3の領域での活動に積極的に取り組んでいます。

同社は以下の3つのシーンで活用可能なメタバースソリューションを提供しています。

1.研修・施設見学

通常の実習では一度に数名しか見れない作業もVRで同時に複数名で体験することができます。3次元構造もメタバース内で3Dモデルで学ぶことで、より早く深い理解が可能です。

2.プロモーション工場や酒蔵、地方の観光地など、遠隔地で現地への見学にハードルがある施設もVRなら簡単にPRが実現できます。

海外のインバウンド顧客に向けた多言語版のコンテンツ制作や英語対応可能なプラットフォームの提供も可能です。

3.コミュニケーション

VRゴーグルのみならず、携帯、PCブラウザからも参加できる デバイスフリーなメタバースを構築可能です。

世界標準のMozilla Hubsを利用し、バーチャル展示会や、学校施設案内、企業案内に最適な空間を企画段階から設計することができます。

これらをメタバースのビジネス活用に利用することで、より効率的に取り組みを推進することができます。

②パーソル:幅広い形でメタバース導入に課題を持つ企業をサポート

パーソルはメタバースソリューションの提供を行っており、メタバースを用いた活動を構想策定、環境構築及び運営支援など、幅広い形でメタバース導入に課題を持つ企業をサポートします。

同社は以下の5つのサービスを提供しています。

- スタッフ供給:メタバース環境への人材派遣、メタバース人材育成

- メタバース体験:メタバース活用事例紹介、VRゴーグル・スマホでのメタバース体験、ディスカッション

- 環境構築支援:環境開発・ツール・ベンダーの選定支援、要件定義支援、プロジェクトマネジメント

- 運営支援:イベント・PR、運営代行

- メタバース空間の提供支援(GAIA TOWN):メタバース空間への新規出店・運営支援

これらを活用し、メタバースの導入から実行まで一貫してサポートを受けることができます。

③T2Japan:メタバース領域で2つのソリューションを提供

T2Japanはメタバースの領域で2つのソリューションを提供しております。

【 1. VR広告】

VRの中に広告掲載を行います。

求人広告、商品訴求、企業ブランディングなど、何を訴求されたいかをまずお伺いし、リーチしたいターゲットや訴求したい内容など様々なニーズに最適な掲載方法を提案することができます。

【 2. VRワールド制作】

T2JapanはVRワールドの制作も行っています。VRワールドの活用方法は多岐に渡ります。

例えば訪日観光客向けに「観光地をアピールしたい!」と思った時、VR上に観光地を再現し、見どころをリアルに伝えたり、注意喚起などを訪れる前に伝えたりすることができます。

詳しくはこちら(https://t2japan.co.jp/business/vrad/)からお問い合わせください。

費用対効果・実現性が高いメタバース活用方法

メタバースの知見が不足しており、メタバース活用の企画や開発に課題を抱えていませんか?

そのような課題はメタバース総研のコンサルティング・開発支援サービスで解決することができます。

是非メタバース総研にお問い合わせください。

豊富な経験・ナレッジを活かした戦略・企画策定

数多くの企業様に対するコンサルティングや国内最大級のビジネス特化型メタバースメディアの運営で培った豊富な知見を活用し、成果につながる戦略・企画を策定します。

強力なパートナーシップによる最適なアプローチ設計

各領域の業界を代表するソリューション提供企業とのパートナーシップを構築。案件毎に中立的な立場から、費用対効果の高いアプローチを設計します。

経験豊富なクリエイター・エンジニア・コンサルタントによる並走支援

業界トップクラスの経験/スキルを有するクリエイター・エンジニア・コンサルタントから、最適なメンバーをアサイン。戦略立案から実行まで並走し、社内のリソース不足を解決します。

「課題や依頼内容が明確になっていない」、「社内で合意が取れていない」場合でも問題ございません。メタバース総研へのお問い合わせをお待ちしております。

メタバース/XR活用の個別無料相談会実施中

メタバース総研では、メタバース/XR活用の個別無料相談会を実施しています。

各社様のメタバース/XR活用に関する課題解決に向け、最新の市場動向や具体的な活用アイデアなどを、個別のオンラインMTGにて、無料でご紹介させていただきます。

以下のようなお悩みをお持ちのご担当者様は、この機会にぜひお申込みください。

- 興味はあるが、そもそも活用するかどうか迷っている

- 自社に合った活用方法へのアドバイスが欲しい

- 自社の企画の参考になる活用事例を知りたい

- どのように活用を進めていけば良いか分からず困っている