メタバースの教育への活用事例19選|メリットや活用方法も解説!

近年、Facebookのmetaへの社名変更をきっかけに注目を集めるメタバースですが、広く利用される用途はゲーム・エンタメである一方で、3Dの没入型の体験を提供できる相性の良さから、学校教育・企業研修の現場への活用も注目を集めています。

そこで今回はメタバースの学校教育・企業研修の現場への活用事例19選を、4つのメリットや導入における課題とともに詳しくご紹介します。

コロナウイルスの影響もあり、IT化・リモート化が加速する教育・研修現場が、メタバースの活用によってどのように変化していくのでしょうか?

学校教育や企業研修の現場でのメタバース活用にご興味・関心をお持ちの方は、ぜひ最後までご一読ください。

また、メタバース総研では、1000社以上のご担当者様からご好評をいただいている、国内外の最新のメタバース/XR活用事例101選をまとめたレポートを無料で配布しております。

ご興味のある方は、以下リンクからダウンロードしてご活用ください。

⇒【担当者必見】メタバース/XR活用事例101選の資料ダウンロードはこちら(無料)

目次

- そもそもメタバースとは

- メタバースの教育・研修への活用が注目される3つの理由

- メタバースの教育・研修への活用の4つのメリット

- メタバースの教育・研修への活用事例19選

- 教育への活用事例

- ①Labstar:メタバース上で理科実験ができる世界最大のプラットフォーム

- ②スタンフォード大学:メタバース上での講義を実施

- ③富士ソフト:バーチャル教育空間を開発・提供

- ④角川ドワンゴ学園:メタバースを活用した授業を実施

- ⑤東京大学:メタバース上でサークル新歓オリエンテーションを実施

- ⑥VictoryXR:VR技術を活用したメタバース上の大学を設立

- ⑦認定NPOカタリバ:メタバース空間を活用した不登校支援

- ⑧株式会社サイバーフェリックス:楽しく英語を学べるメタバース英会話

- ⑨文星芸術大学:メタバース教室での共同講義

- ⑩AOIメタバース校:メタバースを活用した総合選抜専門塾

- ⑪NIJINアカデミー:バーチャル校舎を活用したオンラインフリースクール

- ⑫NPO法人ROJE:ギフテッドの子どもたちの居場所をメタバース空間上で運営

- ⑬J CLASS ACADEMY:メタバースキャンパスのある社会人向けWebデザイナースクール

- 研修への活用事例

- メタバースの教育・研修への活用における2つの課題

- 費用対効果・実現性が高いメタバース活用方法

そもそもメタバースとは

メタバースとは一言でいうと、人々が様々な活動を行うことのできるインターネット上の3次元の仮想空間のことを指します。

メタバースの語源は「超越」を意味する「meta」と「世界」を意味する「universe」を組み合わせた造語だと言われています。メタバースという言葉が世界で初めて使われたのは、1992年にニール・スティーヴンスン氏が発表したSF小説「スノウ・クラッシュ」です。

メタバースにおいて、ユーザーはアバターと呼ばれる自身の分身の姿でメタバース空間にアクセスし、他のユーザーとコミュニケーションや経済活動を行うことができます。例えば、集まって会話をしたり、イベントやスポーツ、買い物などを楽しむことができます。

一般ユーザーに広く普及しているメタバースサービスとして、「Fortnite」や「Roblox」、「どうぶつの森」などのゲーム型のメタバース、「VRChat」や「Cluster」などのSNS型のメタバースが挙げられます。

メタバースへのアクセス方法としては、スマホやPCからもアクセス可能ですが、Apple Vision ProやMeta Questのようなヘッドマウントディスプレイからアクセスすることにより、より世界に没入したような体験が可能になります。

メタバースの教育・研修への活用が注目される3つの理由

メタバースの教育・研修への活用が注目される理由として以下の3つが挙げられます。

- ①メタバースへの注目度の高まり

- ②メタバースと教育分野の相性の良さ

- ③学校教育のIT化

それぞれの理由についてわかりやすく紹介していきます。

①メタバースへの注目度の高まり

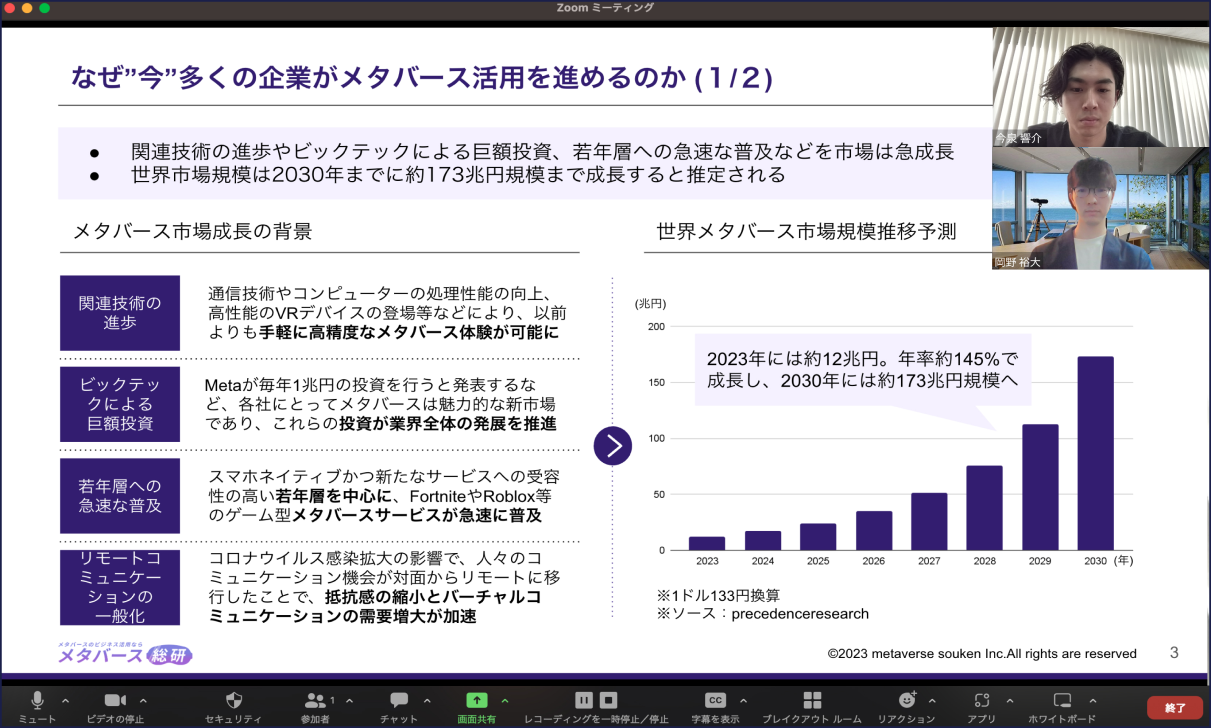

フェイスブック社が昨年10月にメタ社への社名変更と年間約1兆円の投資計画を発表したことをきっかけに一気に注目を集めるメタバース。メタ社以外にも、GoogleやAppleなどのBigtechが積極的にテクノロジ開発や事業開発に取り組んでいる領域です。

メタバースの代表的なユースケースとしてはFortniteなどのゲーム、DecentralandなどのNFTを中心とした投資、VR ChatなどのSNSなどが存在しますが、それ以外にも幅広い業界の国内外のトップ企業がメタバース領域への参入を発表しています。

②メタバースと教育分野の相性の良さ

直近はゲームやSNSなどでの活用が注目されるメタバースですが、教育分野への活用も期待されています。3Dの仮想空間という特徴を活かし、テキストベースでは理解しづらいコンテンツを3Dで表示したり、通常は再現が難しい危険な環境を再現したりすることが可能です。

それもそのはずで、メタバースのベースとなるVR(仮想現実)は元々、戦時のパイロットのフライトシュミレーターが始まりとされており、元々教育や研修を目的に開発された技術で、そのVRが発展して現在のメタバースに繋がっているのです。

③学校教育のIT化

欧米と比べまだまだ遅れを取っている、教育のIT化ではありますが、政府が2020年度までに全国の小中学校で1人1台のPCの整備を目指すことを発表するなど、日本でも徐々にIT化に向けた動きが始まっています。

また、新型コロナウイルスの感染拡大により、リモートでの授業の実施をせざるを得なくなり、教師側、生徒側ともにオンラインで授業を行う抵抗感もかなり弱まっているのではないでしょうか。ITを活用した教育環境が整備されつつあることで、メタバースの活用が進む土壌が整備されつつあると言えます。

メタバースの教育・研修への活用の4つのメリット

メタバースを教育・研修に活用するメリットとして主に以下の4つが挙げられます。

- ①3Dコンテンツによる学習効率の向上

- ②学習の時間的・地理的制約からの解消

- ③自由に失敗できる環境の提供

- ④非常時のシチュエーションを再現可能

それぞれのメリットについてわかりやすく紹介していきます。

※300事例の分析に基づく、企業によるメタバース/XR活用方法の9つの定石と最新事例をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒メタバース/XR活用アイデア集の資料ダウンロードはこちら(無料)

①3Dコンテンツによる学習効率の向上

従来の教材は2Dであり、直感的に理解することが困難でした。3Dコンテンツは、生体の臓器の構造や機械の操作方法などの立体的な学習内容の理解を促進することができます。また、3Dコンテンツだけでなく、アニメーションも学習用として活用されています。これにより、学習効率の向上が期待されます。

②学習の時間的・地理的制約からの解消

バーチャルトレーニングは、柔軟な働き方と学び方を可能にします。現場のオフィスや海外の研修先など、仮想空間に場所を設定することで、これまで屋外で行わなければならなかった研修をオフィス内で行うことができ、研修の時間も柔軟に変更することができます。同時に、実際に人がイベントで必要とする時間も大幅に削減することができます。

新型コロナウイルス感染の影響で、リモートワークが一般的になるなか、メタバースなどの先端技術を活用した学校教育・研修現場のアップデートは更に注目を集めそうです。

③自由に失敗できる環境の提供

メタバースは、思考力や分析力、創造力や想像力を養う教育環境を実現します。また、教師は、ゲームやクイズを作成する機能など、メタバースのインタラクティブな機能を通じて、授業を充実させることができます。

また、実験道具など物理的な器材を用いて行う教育も、仮想空間上であれば失敗しても身体的な危険にさらされる心配がありません。

そのため、現実の世界であればミスが命取りとなるような実験でも、メタバース上であれば子供たちに失敗を気にせず挑戦してもらうことが可能です。この「自由に失敗できる」という観点はメタバースの教育分野への活用において非常に重要なポイントであり、従来の減点主義の教育を変え、子供たちの自由な好奇心や発想を基にした加点主義の教育への変換点となるかもしれません。

④非常時のシチュエーションを再現可能

メタバースではまるで現実だと勘違いしてしまうような没入感のある環境を構築することができます。これにより、従来の技術では再現の度合いや危険性などの点で困難であったり、再現できたとしても費用が高額であったりした非常時のシチュエーションを、比較的安価に再現することが可能になります。

メタバースの教育・研修への活用事例19選

メタバースの教育・研修への活用事例として以下の19つが挙げられます。

<教育への活用事例>

- ①Labstar:メタバース上で理科実験ができる世界最大のプラットフォーム

- ②スタンフォード大学:メタバース上での講義を実施

- ③富士ソフト:バーチャル教育空間を開発・提供

- ④角川ドワンゴ学園:メタバースを活用した授業を実施

- ⑤東京大学:メタバース上でサークル新歓オリエンテーションを実施

- ⑥VictoryXR:VR技術を活用したメタバース上の大学を設立

- ⑦認定NPOカタリバ:メタバース空間を活用した不登校支援

- ⑧株式会社サイバーフェリックス:楽しく英語を学べるメタバース英会話

- ⑨文星芸術大学:メタバース教室での共同講義

- ⑩AOIメタバース校:メタバースを活用した総合選抜専門塾

- ⑪NIJINアカデミー:バーチャル校舎を活用したオンラインフリースクール

- ⑫NPO法人ROJE:ギフテッドの子どもたちの居場所をメタバース空間上で運営

- ⑬J CLASS ACADEMY:メタバースキャンパスのある社会人向けWebデザイナースクール

<研修への活用事例 >

- ⑭STRIVR:メタバースを活用した従業員研修プラットフォーム

- ⑮ウォルマート:メタバース上で混雑等の状況を再現した研修

- ⑯ANA:VRを飛行機の機体整備士の危険予知研修に活用

- ⑰JR東日本:VRで鉄道との接触等による事故現場を再現した研修

- ⑱凸版印刷:メタバースを新入社員同士の交流に活用

- ⑲大林組:共同作業が可能なメタバースを研修に活用

それぞれの事例についてわかりやすく紹介していきます。

※700社以上のご担当者様にお読みいただいている、国内外の最新メタバース/XR活用事例101選をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒メタバース/XR活用事例101選の資料ダウンロードはこちら(無料)

教育への活用事例

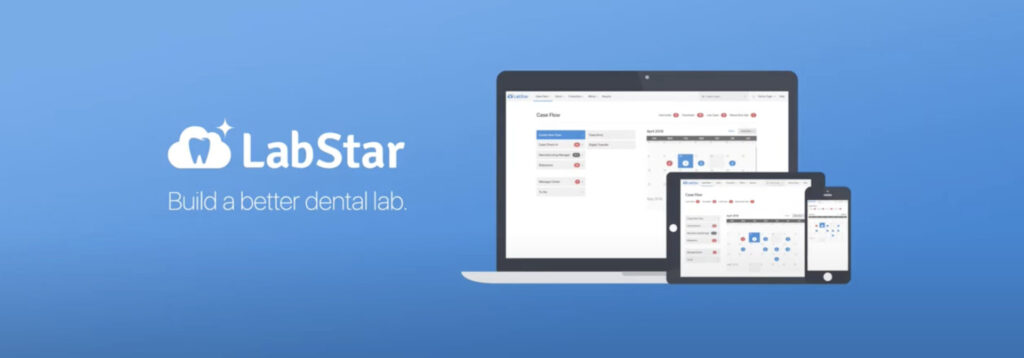

①Labstar:メタバース上で理科実験ができる世界最大のプラットフォーム

Labstarは、VR上で最先端の様々な理科実験を低コストで実施できるプラットフォームです。通常高度な理科実験は設備や費用、安全性などの関係から実施が限られることが多い一方で、こちらのプラットフォーム上ではバーチャルに再現することで、いつでもどこからでも低コストで実施することが可能です。

このメリットから多くの高校や大学に導入され、500万人以上の学生がこちらのプラットフォーム上で学習を進めています。

②スタンフォード大学:メタバース上での講義を実施

スタンフォード大学は、Meta(旧Facebook)が開発した「Virtual People」というVRを活用した教育カリキュラムを導入しました。2021年から始まったこのプログラムには数百人の学生が参加し、年間約150日間の授業がVR空間内で行われています。学生は同社製のVRヘッドセット「Oculus Quest 2」を使い、ほぼ全ての内容をVR上で学習しています。

③富士ソフト:バーチャル教育空間を開発・提供

富士ソフト株式会社は2022年3月に教育機関向けに特化したバーチャル教育空間「FAMcampus」の提供を開始しました。

FAMcampusは、オンライン授業前・中・後のコミュニケーション活性化に向け、オンライン授業のデメリットに対応した細部までこだわり抜かれた体験設計がなされている点です。

特徴としては以下の3点が挙げられます。

1.教育用に設計された、リアルの教室さながらの仮想空間

生徒はアバター姿でリアルの教室さながらの仮想空間にアクセスし、生徒や先生の存在を対面同様に身近に感じながら、モチベーション高く学習に取り組むことができます。

2.アバターをぶつけるだけで簡単にビデオ通話が可能

授業の前後の時間などに、生徒と気軽かつ簡単にコミュニケーションを取ることができ、気になった生徒に対し個別に丁寧なフォローすることができます。

3.コミュニケーション活性化に向け教室以外のスペースも充実

教室だけでなく、休憩スペースや面談室、廊下などが用意されてあり、コロナ禍でもリアルの学校のような、自然発生的なコミュニケーションを取ることができます。

これらの特徴により、生徒自身のモチベ―ションを高めながら、きめ細やかな指導を行うことが可能となっており、既に早稲田スクールや学研グループなど、様々な学習塾に導入されています。

FAMcampusについての詳細・お問い合わせはこちらをご覧ください。

④角川ドワンゴ学園:メタバースを活用した授業を実施

IT企業ドワンゴの運営する通信制高校である角川ドワンゴ学園の普通科では、2021年4月からVRによる授業が導入されています。VR内で学習できるようにVRヘッドセットを配布し、同校で販売されている教材の大半はVRに対応しています。

これまで紙の読み書きを覚えることが中心だった授業が、3D教材や史跡に触れるなど、疑似体験に重点を置いた授業に変わりました。

⑤東京大学:メタバース上でサークル新歓オリエンテーションを実施

東京大学は、2022年度の学生サークルの新入生歓迎オリエンテーションをメタバース空間で実施しました。新入生は、自分のスマートフォンやPCからメタバース空間「バーチャル東大」に入場し、オンラインでサークルの説明を受けることができます。

また、メタバース空間内に再現された安田講堂前広場に思い思いのアバター姿で集まり、交流が行われました。企画したVRセンターは、新歓オリエンテーション以外にも、学内外を問わず他の教育、研究、学生の活動にメタバースの活用を進めるような実践的な取り組みを進めていきたいと発表しています。

⑥VictoryXR:VR技術を活用したメタバース上の大学を設立

VictoryXRは、VRおよびARの教育ソリューションを提供する企業です。VictoryXRは、デジタルツイン技術を使用して既存のキャンパスをデジタル化し、メタバースの中で新しい学習環境を提供することを目指しています。VictoryXRはMeta社と提携し、「メタバーシティ」と呼ばれるVR技術を活用したメタバース上の大学を複数設立しています。生徒はVRヘッドセットを通じてリモートで講義を受けることが可能です。

VictoryXRのCEOであるSteve Grubbs氏はVRのより没入感のある学習環境を提供することで、生物、化学、歴史などを学ぶ学生の学習体験を向上させることができると述べています。

⇒関連サービス:メタバース総研の教育業界向けメタバース活用支援サービスはこちら

⑦認定NPOカタリバ:メタバース空間を活用した不登校支援

認定NPOカタリバは、不登校の子供たちの新たな居場所としてメタバースを活用しています。自分のアバターを動かし部屋に入るとオンライン会議システムが立ち上がります。各会議室では教育プログラムを実施するスタッフがおり、学びを受けることができます。教育に加え、不登校の子供たちと学校を繋ぐ役割をメタバース上のスタッフが努めています。メタバースを活用し、自治体を超えて人材や学びの場をシェアすることで、支援リソースの不足を補い、新たな支援スキームを構築しています。

⑧株式会社サイバーフェリックス:楽しく英語を学べるメタバース英会話

株式会社サイバーフェリックスはメタバースを活用した革新的な取り組みを行なっています。同社は”メタバース空間で英語脳を鍛える”メタバース英会話を提供しています。メタバース英会話はフォートナイトやマインクラフトといった世界中で人気を誇るメタバースで、バイリンガル講師と遊びながらゲーム感覚で英語を学ぶことができます。

Zoomが使用できるPCまたはipadとPC、switchなどのゲーム機があれば誰でも気軽に授業を受けることができます。仮想空間という子供が楽しめるコンテンツを教育に効果的に活用した好例です。

こちらのサービスの詳細を知りたい方はこちらの公式HPをご覧ください。

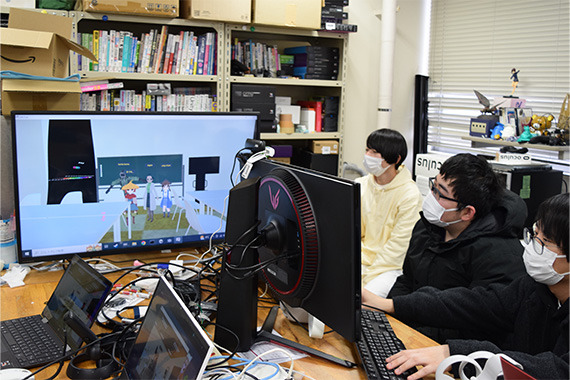

⑨文星芸術大学:メタバース教室での共同講義

文星芸術大学はメタバース領域において先進的な取り組みを行っています。

文星芸術大学は帝京大学宇都宮キャンパスとのインターネット上の3次元仮想空間「メタバース」を活用した共同講義に向けて準備を進めています。実現すれば、県内の大学レベルでは初の試みとなります。

学生は自分のアバターをデザインし、メタバース内に再現された教室で一部の講義を受けることができます。メタバースを活用した講義は県外などの遠隔地からも受講でき、リアルでの講義ができなくなった場合にも開講することが可能です。

授業を担当する帝京大理工学部情報電子工学科の佐々木茂教授は「自分自身がキャラクターになることで、教員への質問など学生が積極的に授業に参加できるようになる」とし、コミュニケーションの活発化に期待を寄せます。文星芸大マンガ専攻の田中誠一特任教授は「先進技術に触れることは学生の進路や学びの幅を広げ、デジタルトランスフォーメーション時代を生き抜く創造性を養う」と話し、DX人材育成の面でも本取り組みは効果的と言えます。

⑩AOIメタバース校:メタバースを活用した総合選抜専門塾

総合型選抜専門塾AOIでは、メタバースを活用した教育を展開しており、日本全国や海外からも受講可能です。その実績は現地校舎にも劣りません。地方に住んでいたり、部活動で通塾が難しい生徒が集まるメタバース校では、受験情報の共有やメンターを通じた雑談が行われています。

総合型選抜を受ける生徒は、同じ目標を持つ同級生が少なく、相談相手が不足していることがありますが、AOIメタバース校では試験前日には、「頑張ってね!」などの励ましのメッセージが交わされ、対面で会ったことがない生徒同士でも友情が芽生えるのが特徴です。

遠隔で簡単にコミュニケーションができ世界中の仲間と繋がれるというメタバースの強みを活かした取り組みです。さらに、学生のうちから最新技術に触れることは、生徒にとって受験に限らず将来のDX人材としてスキルアップする上でも効果的です。

こちらのサービスの詳細を知りたい方はこちらの公式HPをご覧ください。

⑪NIJINアカデミー:バーチャル校舎を活用したオンラインフリースクール

株式会社NIJINは、 不登校になった子どもたちを主な対象として、小学1年生から中学3年生が学ぶオンラインスクールである「NIJINアカデミー」を運営しており、バーチャル校舎で学びの場を提供しています。NIJINアカデミーは、学校に行けなくても、自宅から日本トップレベルの授業を受けることができる、義務教育の新しい選択肢となるオンラインスクールと言えます。

子どもたちは、バーチャル空間の校舎にアバター姿で参加することができます。一人で集中することもできれば、子どもたちが自分の意思で友だちや先生の近くに移動することもできます。また、3階建ての校舎には、運動場も準備されています。

1クラス5〜10人という少人数で、担任の先生が子どもたちの「自然な姿」を引き出し、教科学習に力を入れていることが学校の特徴となっています。

さらに詳しい情報はこちらのページをご覧ください。

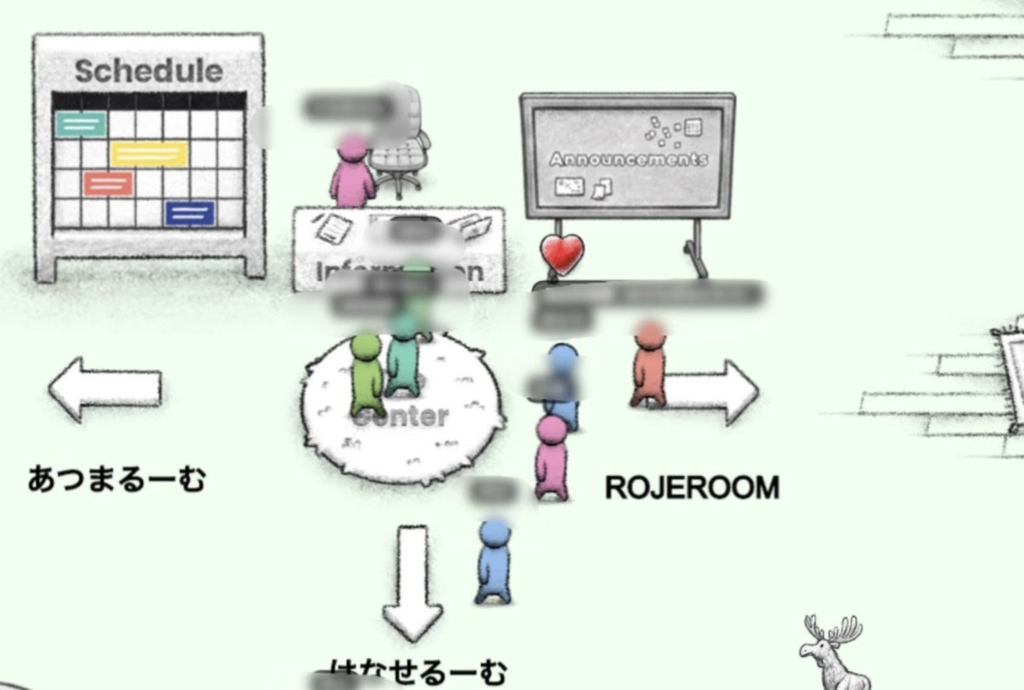

⑫NPO法人ROJE:ギフテッドの子どもたちの居場所をメタバース空間上で運営

NPO法人日本教育再興連盟(ROJE)は、ギフテッド傾向があり学校に馴染みづらさを感じている子ども向けに、メタバース空間上に「できる~む」という居場所を運営しています。スタッフは、主に大学生が担当しており、子どもたちにとって身近なロールモデルとなっています。

「できる~む」に入った子どもはまず、好きな色のアバターを動かして、雑談やゲームなどに分かれているブースにそれぞれ移動します。

雑談ブースでは、歴史や生き物、宇宙など、自分が好きなことについて語ったり、それを専門とする大学生に大学で学んだ知識を教えてもらったりする姿が見られます。

ゲームブースでは、メタバース上で会話や画面共有をしながら、絵しりとりやクイズといったゲームやマインクラフトなどを楽しんでいます。

空間内を自由に移動できたり、顔を出さずともアバターを介して場に参加できたりするといったメタバースの特徴が、多様なニーズを持つ子どもに向けた居場所の運営に活かされている事例です。NPO法人ROJEでは、自治体単位でのメタバースを活用した子ども支援活動等も行っておりますので、ご興味のある方は公式HPよりお問い合わせください。

⑬J CLASS ACADEMY:メタバースキャンパスのある社会人向けWebデザイナースクール

株式会社宝島ワンダーネットが運営する社会人向けWebデザイナースクール「J CLASS ACADEMY」は、メタバース空間上のキャンパスで学びの場を提供しています。

「GAIA TOWN(ガイアタウン)」と呼ばれるメタバースキャンパスは、リアルな都市に近い仮想空間として設計されています。受講者はアバターになって、メンターや講師、仲間との交流を簡単に行うことができます。リアルタイムでのチャットや音声会話も可能であり、学習時の疑問点をすぐに解決することが出来ます。

J CLASS ACADEMYの特徴としては、以下の5つが挙げられます。

・24時間オープン、全国から講師や受講生が集う

・学習のお悩みやスケジュール管理をメンターが徹底サポート

・アバターで誰とでも気軽に会話

・メタバース校舎でセミナー常時開催

・キャリアコンサルタントが進路をバックアップ

さらに詳しい情報はこちらのページをご覧ください。

研修への活用事例

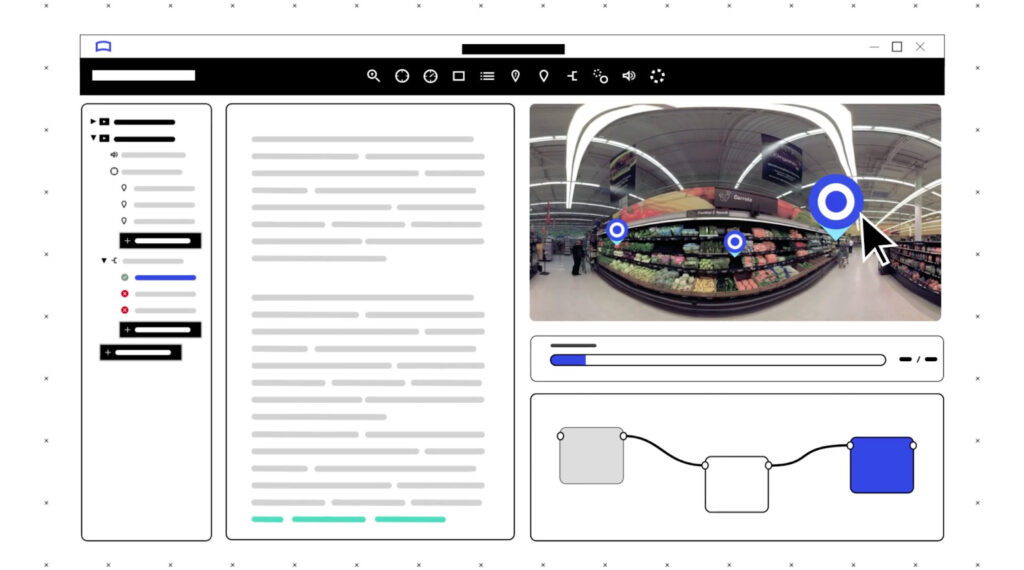

⑭STRIVR:メタバースを活用した従業員研修プラットフォーム

STRIVRはVRを活用し従業員に様々な研修を実施できるプラットフォームです。VRの特徴を活かし、日常業務から緊急時の対応まで幅広いシチュエーションを再現した研修が可能です。また、研修を経て得られたデータを分析し、学習効率を高める機能などを搭載しており、既にウォルマートなどの多くの導入先で大きな成果を挙げています。

⑮ウォルマート:メタバース上で混雑等の状況を再現した研修

世界的なスーパーマーケットチェーンであるウォルマートは、接客のトレーニングにVRを導入しています。従業員にHMD(ヘッドマウントディスプレイ)を装着させ、ブラックフライデーなどの販売イベント時に大勢のお客様に対応するためのトレーニングを行っています。

従来の研修とは異なり、現実には再現が困難な状況を実際に体験しているかのような研修を行うことができます。

この研修を行うため、ウォルマートは1万7000台のOculas Questを約4700店舗に準備するなど大規模な投資を行っています。

⑯ANA:VRを飛行機の機体整備士の危険予知研修に活用

ANAは労災ゼロを目指し、整備士に向けた安全体験教育にVRコンテンツ「ANA VR Safety Training System」を導入しています。ANA VR Safety Training Systemは、整備士が作業の安全を確保するための危険予知能力を向上させるための研修プログラムです。

航空機整備の環境や過去の労働災害事例をもとにコンテンツを作成し、格納庫での整備作業を再現したVRシステムです。受講者が危険を見逃したまま次の行動に移ったり、安全行動の手順を間違えたりすると、VRシステム内で転倒を体験することになります。このとき、ナレーションで行動を振り返り、なぜ参加者が転倒・転落したのかを説明します。このような手順で実際の作業における危険を予見し、転倒・転落から身を守ることができます。

※メタバース/XRの開発を検討する際に、必ず抑えておきたい、企画〜開発までの4つのステップやポイントをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒【完全版】メタバース/XR開発ガイドブックの資料ダウンロードはこちら(無料)

⑰JR東日本:VRで鉄道との接触等による事故現場を再現した研修

JR東日本は鉄道の事故現場のシュミレーションを研修に取り入れ、研修の質の向上に取り組んでいます。鉄道の3大労災である。「触車」、「墜落」、「感電」のうち、「触車」と「墜落」に関する4つの事故を再現しました。高額で準備する手間のかかるHMDを使用せず、スマホを使ってVRコンテンツを体験するため、社員が集合して研修することもないというメリットもあります。

⑱凸版印刷:メタバースを新入社員同士の交流に活用

凸版印刷は新入社員研修において、新入社員同士の新たなコミュニケーションのプラットフォームとして、同社メタバースアプリ「メタパ™」をカスタマイズして導入し、メタバース上に新入社員同士の交流を促進できる場を開設しました。さらに新入社員同士だけでなく、先輩社員とのコミュニケーションの場としても活用しています。これにより、入社における新入社員の不安を払拭する手厚いサポート体制を、メタバース上でも整備しています。

⑲大林組:共同作業が可能なメタバースを研修に活用

大林組は、「O-DXルーム」を新設し、建設現場の玉掛け作業の社員研修にVRメタバースを活用しています。社員は、HMD(ヘッドマウントディスプレイ)を装着することで、没入感のある環境で研修を受けることができます。本コンテンツは、建設業界で初めてバーチャル空間での共同作業が可能なコンテンツであるほか、全てのユーザーの行動を保存し振り返り確認が可能である点が特長になっています。

建設業界全体の高齢化により、生産性向上に伴う省人化や危険な現場のリスク回避が課題となっており、メタバースを活用することで現場研修のリスクや費用を抑えつつ、研修の効果や効率を向上させることが期待されています。

メタバースの教育・研修への活用における2つの課題

メタバースの教育・研修への活用における課題として以下の2つが挙げられます。

- ①導入コストの高さ

- ②導入先のITリテラシー

それぞれの課題についてわかりやすく紹介していきます。

※300事例の分析に基づく、企業のメタバース/XR活用でよくある失敗とベストプラクティスをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒メタバース/XRのビジネス活用しくじり大全の資料ダウンロードはこちら(無料)

①導入コストの高さ

学校教育・企業研修へのメタバースの導入にあたっても資金に限りのある学校や中小企業にとって、導入コストは大きな問題となります。VR教育・研修を行うには、ヘッドマウントディスプレイなどのVR機器が必要です。シンプルな構成の機器であれば数万円程度で購入できますが、複雑な構成になると数十万円以上かかります。

学校教育への活用に関しては、学校の先生の中には高齢者もおり、これを解決しないままメタバースを導入すると、教える側のITリテラシーが問題になることは容易に想像できます。

また、VRデバイスの購入費用に加えて、メタバースコンテンツの開発費用も必要で、再現するコンテンツによって金額は異なりますが、数十万円〜数百万円程度のコストがかかります。

この課題を解決しないままVRを導入すると、教師がITリテラシーを持つかどうかで、提供する教育の質が変わってしまうのです。

東進ハイスクールの映像授業のように、1人の先生が1つの授業を担当する従来の授業形態から、専門の先生がオンラインで複数の授業を担当する柔軟な授業形態に移行するのも1つの方法です。

また企業研修への活用に関しても、一部の大企業では導入が進んでいる一方、多くの企業はVRを活用した研修プログラムを導入する際に何から始めればよいのかわからず、まだ活用できていないことが多いです。

②導入先のITリテラシー

学校教育への活用に関しては、学校の先生の中には高齢者もおり、これを解決しないままメタバースを導入すると、教える側のITリテラシーが問題になることは容易に想像できます。

この課題を解決しないままメタバースを導入すると、教師がITリテラシーを持つかどうかで、提供する教育の質が変わってしまうのです。

東進ハイスクールの映像授業のように、1人の先生が1つの授業を担当する従来の授業形態から、専門の先生がオンラインで複数の授業を担当する柔軟な授業形態に移行するのも1つの方法です。

また企業研修への活用に関しても、一部の大企業では導入が進んでいる一方、多くの企業はメタバースを活用した研修プログラムを導入する際に何から始めればよいのかわからず、まだ活用できていないことが多いです。

費用対効果・実現性が高いメタバース活用方法

メタバースの知見が不足しており、メタバース活用の企画や開発に課題を抱えていませんか?

そのような課題はメタバース総研のコンサルティング・開発支援サービスで解決することができます。

是非メタバース総研にお問い合わせください。

豊富な経験・ナレッジを活かした戦略・企画策定

数多くの企業様に対するコンサルティングや国内最大級のビジネス特化型メタバースメディアの運営で培った豊富な知見を活用し、成果につながる戦略・企画を策定します。

強力なパートナーシップによる最適なアプローチ設計

各領域の業界を代表するソリューション提供企業とのパートナーシップを構築。案件毎に中立的な立場から、費用対効果の高いアプローチを設計します。

経験豊富なクリエイター・エンジニア・コンサルタントによる並走支援

業界トップクラスの経験/スキルを有するクリエイター・エンジニア・コンサルタントから、最適なメンバーをアサイン。戦略立案から実行まで並走し、社内のリソース不足を解決します。

「課題や依頼内容が明確になっていない」、「社内で合意が取れていない」場合でも問題ございません。メタバース総研へのお問い合わせをお待ちしております。

メタバース/XR活用の個別無料相談会実施中

メタバース総研では、メタバース/XR活用の個別無料相談会を実施しています。

各社様のメタバース/XR活用に関する課題解決に向け、最新の市場動向や具体的な活用アイデアなどを、個別のオンラインMTGにて、無料でご紹介させていただきます。

以下のようなお悩みをお持ちのご担当者様は、この機会にぜひお申込みください。

- 興味はあるが、そもそも活用するかどうか迷っている

- 自社に合った活用方法へのアドバイスが欲しい

- 自社の企画の参考になる活用事例を知りたい

- どのように活用を進めていけば良いか分からず困っている