メタバースの医療業界における活用事例8選|メリットや活用法も解説

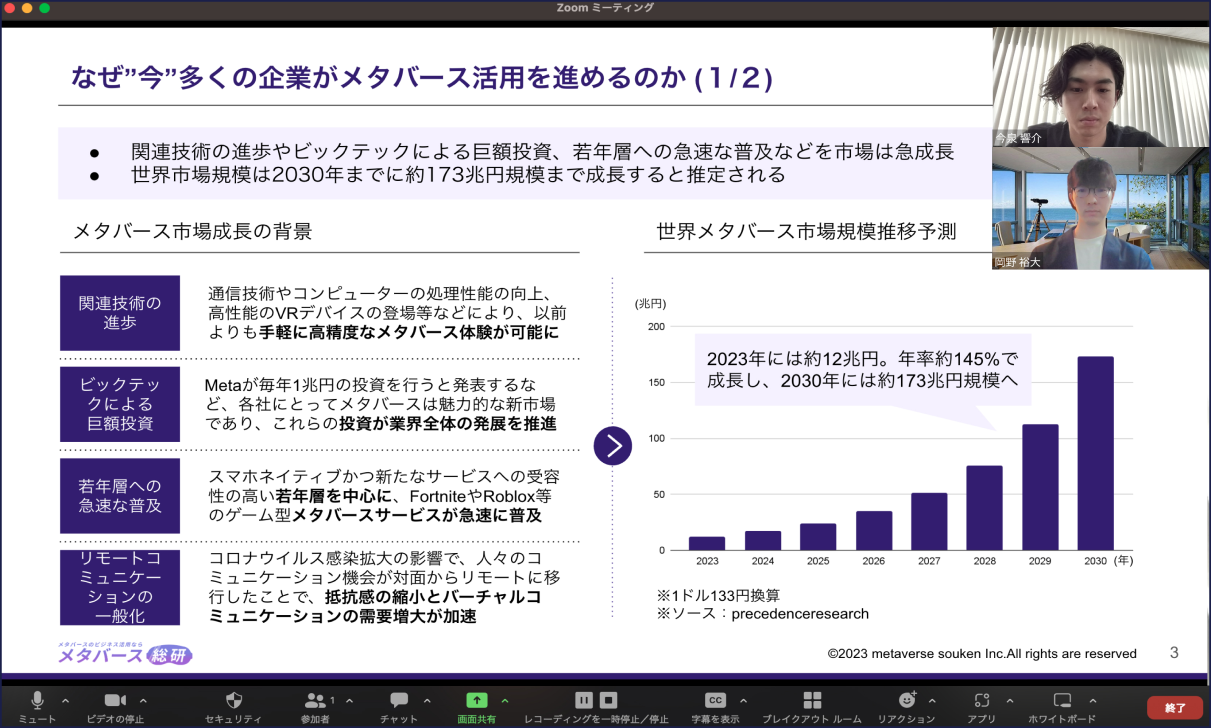

関連技術の進歩やオンラインコミュニケーション需要の高まりなどを背景とし、今後急速に人々の生活や仕事に普及していくと考えられるメタバース。

現在、ゲームやエンタメ業界の活用に注目されがちですが、アステラス製薬など大手の医療業界の企業も相次いで参入を始めています。

そんななか、「医療業界のビジネスにどのようにメタバースを活用するのかイメージが沸かない」、「具体的にどのような活用事例があるのか知りたい」という方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、メタバースの医療業界への活用事例やメリットとともにわかりやすくご紹介します。

本記事をお読みいただければ、メタバースを医療業界のビジネスに活用するためのヒントが得られるかと思いますので、ぜひ最後までご一読ください。

また、メタバース総研では、1000社以上のご担当者様からご好評をいただいている、国内外の最新のメタバース/XR活用事例101選をまとめたレポートを無料で配布しております。

ご興味のある方は、以下リンクからダウンロードしてご活用ください。

⇒【担当者必見】メタバース/XR活用事例101選の資料ダウンロードはこちら(無料)

そもそもメタバースとは

メタバースとは一言でいうと、人々が様々な活動を行うことのできるインターネット上の3次元の仮想空間のことを指します。

メタバースの語源は「超越」を意味する「meta」と「世界」を意味する「universe」を組み合わせた造語だと言われています。メタバースという言葉が世界で初めて使われたのは、1992年にニール・スティーヴンスン氏が発表したSF小説「スノウ・クラッシュ」です。

メタバースにおいて、ユーザーはアバターと呼ばれる自身の分身の姿でメタバース空間にアクセスし、他のユーザーとコミュニケーションや経済活動を行うことができます。例えば、集まって会話をしたり、イベントやスポーツ、買い物などを楽しむことができます。

一般ユーザーに広く普及しているメタバースサービスとして、「Fortnite」や「Roblox」、「どうぶつの森」などのゲーム型のメタバース、「VRChat」や「Cluster」などのSNS型のメタバースが挙げられます。

メタバースへのアクセス方法としては、スマホやPCからもアクセス可能ですが、Apple Vision ProやMeta Questのようなヘッドマウントディスプレイからアクセスすることにより、より世界に没入したような体験が可能になります。

メタバースの医療業界での活用事例8選

メタバースの医療業界での活用事例として以下の8つが挙げられます。

- ➀アステラス製薬:バーチャルMRを活用した医療従事者への講演会

- ②イマクリエイト:VRを活用した注射手技の研修

- ③メディカロイド:MRを活用した手術支援ロボの操作

- ④comatsuna:アバターを介した対話によるメンタルケア

- ⑤mediVR:VRを活用したリハビリのサポート

- ⑥株式会社サムライト:メタバースで介護予防

- ⑦IBM×順天堂大学:VRを用いた医療サービス構築へ

- ⑧杵築市立山香病院:患者サービスの向上や職員の負担軽減を目的に「mediVRカグラ ® 」を導入

それぞれの事例についてわかりやすく紹介していきます。

※700社以上のご担当者様にお読みいただいている、国内外の最新メタバース/XR活用事例101選をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒メタバース/XR活用事例101選の資料ダウンロードはこちら(無料)

➀アステラス製薬:バーチャルMRを活用した医療従事者への講演会

2022年1月にアステラス製薬は、メタバースを活用した先進的な情報提供方法の構築を開始しました。フェーズ1では「仮想空間上での研究会・講演会」を試験的に実施し、フェーズ2では仮想世界と現実世界の融合など、新しいオンラインコミュニケーション手法を検討する予定です。

MRの領域では、コロナ禍で時間や場所に制限のないコミュニケーションへの移行が進むなかで、双方向性・対面でのコミュニケーションの重要性も明らかになり始めています。そこで、メタバースを活用することで、新たな双方向でのコミュニケーションの実現を目指す狙いがあるとのことです。

具体的には、試験的に実施する仮想空間上での研究会・交流会では参加者同士の偶発的な情報交換など、コロナ以前にあった現場でのリアルなコミュニケーションの再現を目指しています。

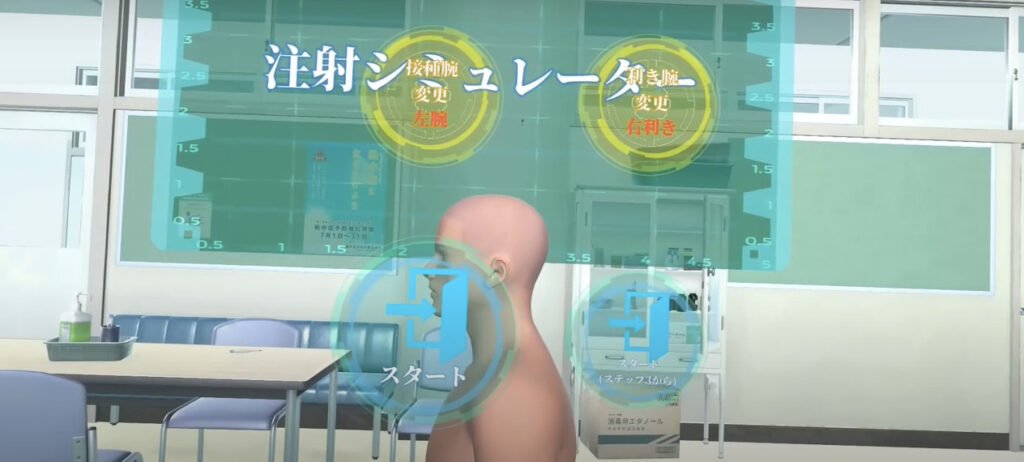

②イマクリエイト:VRを活用した注射手技の研修

イマクリエイトの提供する「VRワクチン注射シミュレーター」は、VR内に表示される模型に従うだけで、筋肉注射の手順を感覚的に習得することができる研修用のサービスです。座学や教材を用いた事前学習にシミュレーターを加えることで、手順の間違いや抜けを防ぐことが期待されます。

実際の患者さんに注射の処置を行えるようになるためには、十分な準備が必要です。しかし、定期的にトレーニング用品を補充する必要があることや、多数の生徒が同時に練習することが困難であり、医療現場での悩みの種となっています。

そこでイマクリエイトは「実生活と同じように自分の身体を使って練習する」というコンセプトのもと、このバーチャルトレーニングシステムを開発しました。医学生は施設や設備の有無にかかわらず、いつでも、何度でもトレーニングが可能になりました。

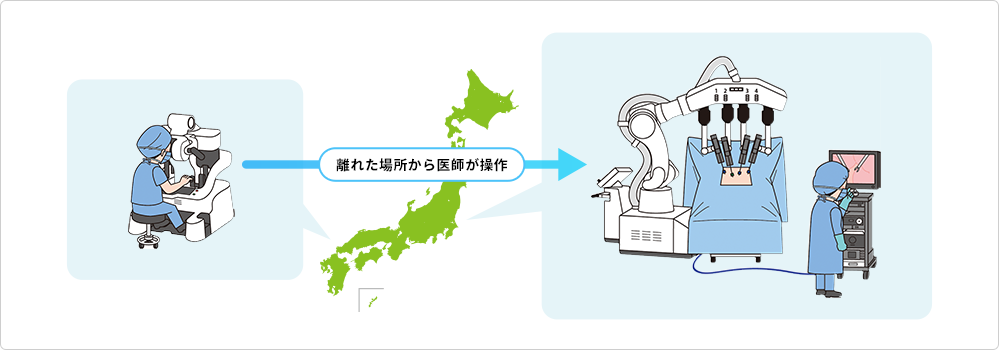

③メディカロイド:MRを活用した手術支援ロボの操作

2020年、川崎重工業とシスメックスの合弁会社であるメディカロイド社が初の国産手術支援ロボットである「hinotori」を実用化しました。同年12月に前立腺がん手術の1例目が行われ、その後も実績を積み上げています。

Hitonoriは4本のロボットアーム、内視鏡カメラ、手術器具を搭載した手術ユニットで構成されており、医師は3D画像を見ながら、内視鏡カメラと手術器具を搭載したアームをコントローラーで遠隔操作します。

手術支援ロボットを活用した手術は患者側、医師側双方に多く存在します。患者側のメリットとしては手術の出血や手術後の少なさ、感染症のリスクの低さなどが挙げられ、医師側のメリットとしては直観的な操作が可能、手術部位を拡大して確認できる、手の震えが伝わらないなどのメリットが挙げられます。

※300事例の分析に基づく、企業のメタバース/XR活用でよくある失敗とベストプラクティスをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒メタバース/XRのビジネス活用しくじり大全の資料ダウンロードはこちら(無料)

④comatsuna:アバターを介した対話によるメンタルケア

2022年5月にデジタルヘルスケア・産業保健事業を手がける株式会社comatsunaは先ごろ、メタバースを活用した法人向け社員メンタル支援サービス「メンサポドクター」をリリースしました。

メンズサポートドクターは、アバター介したオンラインでのコミュニケーションによりメンタルヘルスの改善を図るもので、人見知りや対面でのコミュニケーションに抵抗のある方にも、気軽に利用できるメンタルヘルスケアサービスを提供することを目的に作られました。アバターを介したコミュニケーションが、対面での対話に比べ、人々の緊張を和らげ、より早く心を開いてもらい、悩みを相談しやすくすることができると考えているとのことです。

企業もこのサービスを導入することで、社員の潜在的な不満や不安、問題点をいち早く検出することができるとともに、社員のメンタル不調予防、離職予防をすることができます。

⑤mediVR:VRを活用したリハビリのサポート

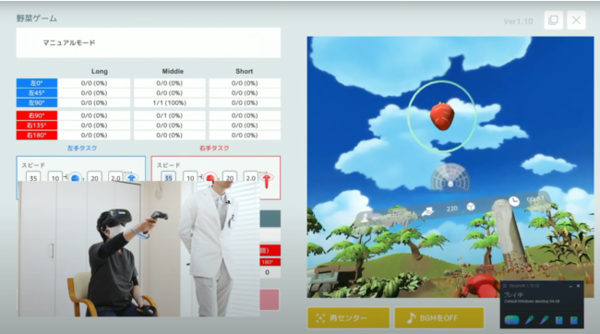

mediVRの提供するリハビリサポートサービスであるmediVRカグラは、姿勢の崩れや不安定さを抱える患者さんが、仮想現実空間に表示された物体に向かって手を伸ばす動作(リーチング動作)を繰り返すことで、姿勢バランスや重心移動のコツをつかむことができるリハビリテーション用医療機器です。歩行特性を改善することを目的としています。

このサービスの特徴として立ったまま歩行することが困難な方でも取り組める点やこれまで曖昧だったリハビリの指示や評価が明確に行える点、視覚・聴覚・触覚からのフィードバックにより、脳の報酬系を刺激することでモチベーション向上が期待できる点などが挙げられます。

また、同社は2018年に経済産業省が主催するジャパンヘルスケアビジネスコンテストで最優秀賞を受賞。J-Startupに選出されています。

⇒関連サービス:メタバース総研のヘルスケア業界向けメタバース/XR活用支援サービスはこちら

⑥株式会社サムライト:メタバースで介護予防

株式会社サムライトは、メタバース領域での介護予防に革新的な取り組みを行っています。この会社は、ITと人を組み合わせたシニア向けのさまざまなサービスを提供しています。その中の1つである「脳若トレーニング」は、地域コミュニティに定期的に参加することで、コミュニティの形成を促進し、「介護予防」につながるという考えに基づいて、ITを活用して人と人をつなぐことを目的としたトレーニングです。

株式会社サムライトは、メタバースで「脳若トレーニング」を試行するために、株式会社シティアスコムのメタバース(地域貢献スペース)を利用して、「メタバース脳若」の体験イベントを開催しました。シニア向けにシンプルな操作で利用でき、昭和レトロな空間を楽しみながらコミュニケーションが取れます。

介護予防で大切な継続を実現するために、楽しく交流できる場を作るメタバースの活用は、非常に効果的だと言えます。

より詳しく知りたい方はこちらの公式HPをご覧ください。

⑦IBM×順天堂大学:VRを用いた医療サービス構築へ

日本IBMと順天堂大学は「メディカル・メタバース共同研究講座」を設置し、産学連携の取り組みを開始しました。同共同研究講座では、VR/メタバース技術の活用による時間と距離を超えた新たな医療サービスの研究・開発に取り組むとのこと。

具体的には、患者や家族が来院前にバーチャルで病院を体験できる環境や外出が困難な入院患者が病院の外の仮想空間で家族や友人と交流できる「コミュニティ広場」の構築、メタバース空間での活動によるメンタルヘルス等の疾患の改善の実証などを検討しています。

⑧杵築市立山香病院:患者サービスの向上や職員の負担軽減を目的に「mediVRカグラ ® 」を導入

(画像:杵築市立山香病院)

今後、高齢化に伴う医療需要が増大する一方で働き手世代の急減に伴って医療・介護の提供体制がさらに逼迫することが予測され、デジタル技術等による生産性の効率化が喫緊の課題となっています。

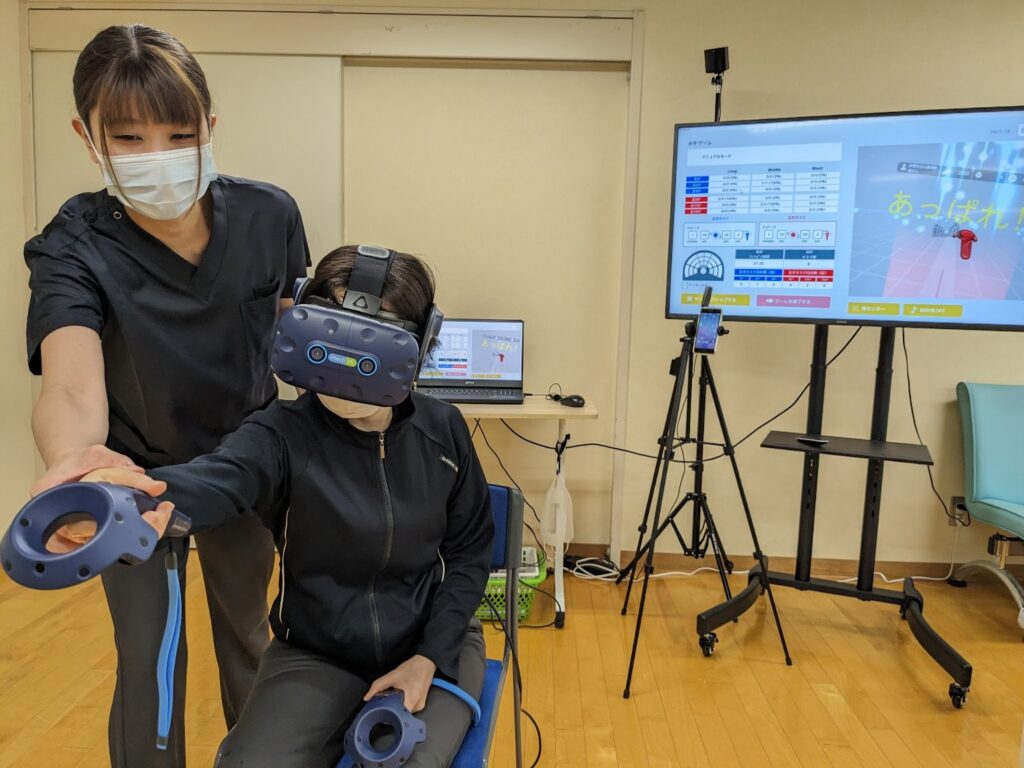

このような背景から杵築市立山香病院(小野隆司院長)では患者サービスの向上や職員の負担軽減を目的にmediVRカグラ ® (株式会社mediVR:大阪府豊中市)を2023年6月より大分県内で初めて導入しました。

近年、医療の現場にもVR技術の応用が注目され始めていますが、mediVRカグラ ® は、VR空間上に表示されるオブジェクトに向って、手を伸ばす動作を繰り返すことで脳内の情報処理過程に働きかけることを目的としたリハビリテーション機器で、経済産業省が主催すジャパンヘルスケアビジネスコンテストで最優秀賞を受賞するなど、その高い治療効果に期待が

寄せられています。

導入後、約1年間で延べ1,300名程度の患者さんが使用していますが即時効果としても多くの方で立位バランス能力や歩行スピードの向上を認めており、ADL(日常生活動作)やQOL(生活の質)の改善にも繋がっています。

今後もこのような先進機器を積極的に活用していくことで、患者サービスの向上や地域住民の健康増進にも貢献していきたいと考えます。

メタバースを医療・製薬業界に活用する6つのメリット

医療・製薬業界におけるメタバース活用のメリットとして、以下の6つが存在します。

- ①医師・看護師への研修への活用

- ②遠隔治療への活用

- ③リハビリ患者向けの体験型トレーニングへの活用

- ④アバターを介した診察による心理的障壁の低下

- ⑤患者の自身の健康態理解への活用

- ⑥医療従事者への情報提供への活用

それぞれのメリットをわかりやすく説明していきます。

※300事例の分析に基づく、企業によるメタバース/XR活用方法の9つの定石と最新事例をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒メタバース/XR活用アイデア集の資料ダウンロードはこちら(無料)

①医師・看護師への研修への活用

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、対面での研修が制限されていること、先生となるはずの医療従事者がコロナ患者への緊急対応に追われていることなどから、医師・看護師を目指す学生・研修医の学ぶ機会が減少しています。

そこで、メタバースを活用し、没入感の高い形で患者の治療の際の手技など、現場での実務的な動きを学ぶことができる環境を整備することは、将来の医療を担う学生・研修医や日本の医療業界全体にとって非常に価値のある取り組みだと言えます。

②遠隔治療への活用

病院を訪れることが難しい地方在住の患者や移動が困難な患者への治療の実現や、手術の効率化など多くのメリットがあり、注目を集めている遠隔医療ですが、実現には様々なハードルが存在しています。そのハードルの解消にメタバースの活用が有効ではないかと考えられています。

例えば、AR・VRを活用し遠隔地から操作を行う医師への情報提供を行うことで、手術中に視線を動かさずに情報を確認したり。現場の助手との連携をスムーズにしたりすることができます。

③リハビリ患者向けの体験型トレーニングへの活用

メタバースはその没入感の高さと身体の動きとの連動性から、学校教育や企業研修の分野への活用が始まっていますが、同様の理由でリハビリ患者向けの体験型トレーニングへの活用も期待されています。

リハビリ患者に提供できるリハビリ環境は、そもそも身体が不自由で移動の制約があることから限定的でしたが、視覚や聴覚、触覚など五感を通じた、患者のリハビリの効率化、モチベーション向上に繋がる体験を提供することが出来ます。

また、リハビリサービスを提供する側も、今まではトレーナー個人に留まってしまっていた、リハビリの効果検証をデータを通じて行う事が可能で、リハビリのプログラム自体の改善にも繋げることができます。

④アバターを介した診察による心理的障壁の低下

これまで病院での病気の診察やメンタルヘルスのカウンセリングは、患者にとって心理的障壁の高いものでした。ただでさえ、身体や心が弱っている時に、自らの健康に関するセンシティブな相談をするのは、かなりの負担を伴うものでした。

そこで、メタバース空間上でアバターを通じた診療やカウンセリングを行うことで、お互いの表情や声色は感じ取りつつ、リラックスした状態でのコミュニケーションを実現できるのではないかと期待されており、既に日本国内でもサービスが開発されています。

⑤患者の自身の健康態理解への活用

これまで、患者自身が健康状態を理解するのは、口頭、文書ベースでの医師からの診断や、文書ベースでの健康診断の結果など、身体の中で何が起こっているのかをイメージするのが難しいことばかりでした。

そこで、メタバース空間上に患者自身の身体のモデルを作成し、体内の臓器などの状態を3Dで再現することで、患者自身のリアルな健康状態を視覚的に理解することができます。

これにより、自身の健康状態が理解しきれないことによる心理的負担の改善や健康への危機意識の高まりによる生活習慣の改善などが期待できます。

⑥医療従事者への情報提供への活用

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、MRの方々が医療従事者の方に対面で情報提供を行う場が減少しています。もちろん、メールやZOOMなどでのコミュニケーションの方が、効率的で適している場面もありますが、一方で、対面ならではの信頼関係構築やその場での偶然な出会いなどの機会は失われつつあります。

そこで、メタバース空間上でMRの方や医療従事者の方が交流できる場を提供することで、コロナ以前にあったコミュニケーションの機会を再現しようという動きが始まっています。

費用対効果・実現性が高いメタバース活用方法

メタバースの知見が不足しており、メタバース活用の企画や開発に課題を抱えていませんか?

そのような課題はメタバース総研のコンサルティング・開発支援サービスで解決することができます。

是非メタバース総研にお問い合わせください。

豊富な経験・ナレッジを活かした戦略・企画策定

数多くの企業様に対するコンサルティングや国内最大級のビジネス特化型メタバースメディアの運営で培った豊富な知見を活用し、成果につながる戦略・企画を策定します。

強力なパートナーシップによる最適なアプローチ設計

各領域の業界を代表するソリューション提供企業とのパートナーシップを構築。案件毎に中立的な立場から、費用対効果の高いアプローチを設計します。

経験豊富なクリエイター・エンジニア・コンサルタントによる並走支援

業界トップクラスの経験/スキルを有するクリエイター・エンジニア・コンサルタントから、最適なメンバーをアサイン。戦略立案から実行まで並走し、社内のリソース不足を解決します。

「課題や依頼内容が明確になっていない」、「社内で合意が取れていない」場合でも問題ございません。メタバース総研へのお問い合わせをお待ちしております。

メタバース/XR活用の個別無料相談会実施中

メタバース総研では、メタバース/XR活用の個別無料相談会を実施しています。

各社様のメタバース/XR活用に関する課題解決に向け、最新の市場動向や具体的な活用アイデアなどを、個別のオンラインMTGにて、無料でご紹介させていただきます。

以下のようなお悩みをお持ちのご担当者様は、この機会にぜひお申込みください。

- 興味はあるが、そもそも活用するかどうか迷っている

- 自社に合った活用方法へのアドバイスが欲しい

- 自社の企画の参考になる活用事例を知りたい

- どのように活用を進めていけば良いか分からず困っている