Mayaでのメタバース開発とは?できることやメリットを紹介

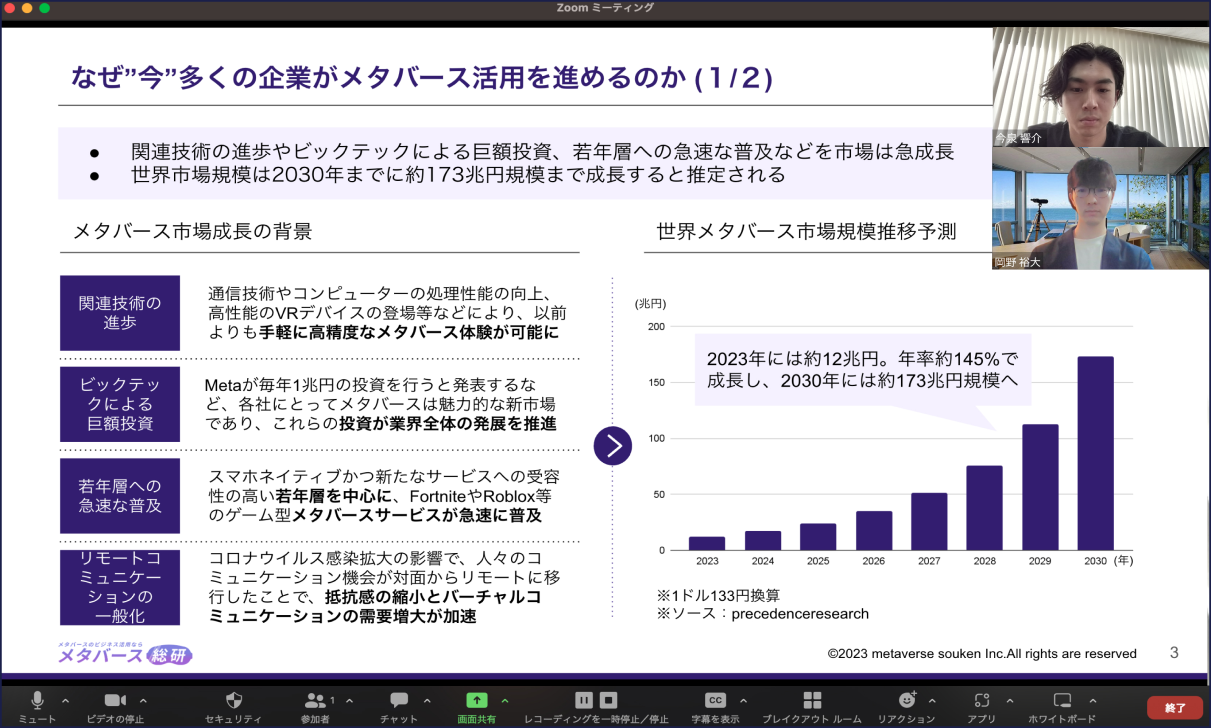

関連技術の進歩やオンラインコミュニケーション需要の高まりなどを背景とし、今後急速に人々の生活や仕事に普及していくと考えられるメタバース・XR。

現在、メタバースはゲームやエンタメ業界を中心に活用されていますが、今後は業種を問わず、プロモーションや業務効率化など幅広い領域でのビジネス活用が進んでいくと考えられています。

一方で、メタバース・XRの活用検討にあたり、「どのような3DCG制作ソフトを使うか迷っている」、「Mayaが有名らしいけど、メリット・デメリットを知りたい」という方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、Mayaによるメタバース・VR/AR開発について、事例やメリットをわかりやすく紹介します。

本記事を読めば、メタバース・XRの開発・活用の進め方について理解が深まると思いますので、ぜひ最後までご一読ください。

また、メタバース総研では、1000社以上のご担当者様からご好評をいただいている、国内外の最新のメタバース/XR活用事例101選をまとめたレポートを無料で配布しております。

ご興味のある方は、以下リンクからダウンロードしてご活用ください。

⇒【担当者必見】メタバース/XR活用事例101選の資料ダウンロードはこちら(無料)

目次

Mayaとは

Mayaの概要と特徴

Mayaは、AutoDeskによって提供されている統合型のハイエンド3DCG制作ソフトです。利用料金は「¥36,300/1 ヶ月契約」ですが、モデリング、アニメーション、シミュレーション、レンダリング等の3DCG制作に必要なあらゆる機能が備わっています。特徴としては、アニメーションやテクスチャリング等に活用されることが挙げられます。

Mayaは大規模な制作会社がメインで利用しており、ユーザー数は1万〜4万人と言われています。

ディズニーを始めとする世界最高峰のクリエイティブ企業にも採用されているなど、3DCGソフトの定番的な存在です。

Mayaの3つのメリット

Mayaのメリットとして以下の3つが挙げられます。

- ①3DCG制作に必要なあらゆる機能が備わっている

- ②サポートが充実している

- ③日本語に対応している

それぞれのメリットについてわかりやすく紹介していきます。

※メタバース/XR開発ツールを選ぶ際の3つのポイントや主要5ツールの機能・料金の比較をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒メタバース/XR開発ツール選定ガイドブックの資料ダウンロードはこちら(無料)

①3DCG制作に必要なあらゆる機能が備わっている

1つ目のメリットは3DCG制作に必要なあらゆる機能が備わっている点です。Mayaは統合型の3DCG制作ソフトのため、モデリング、アニメーション、シミュレーション、レンダリング等の3DCG制作に必要なあらゆる機能が備わっています。したがって、Mayaのみであらゆる3DCG制作が可能です。

②サポートが充実している

2つ目のメリットはサポートが充実している点です。Mayaにはカスタマーサポートが付いており、製品ダウンロード方法やソフトの使い方などを教えてくれます。したがって、3DCG制作ソフト初心者などは、簡単にサービスを利用することができます。

③日本語に対応している

3つ目のメリットは日本語に対応している点です。一般的に3DCG制作ソフトは英語対応のソフトが多いですが、Mayaは日本語にも対応しており、英語が苦手な方も比較的簡単に操作することができます。

Mayaの2つのデメリット

Mayaのデメリットとして以下の2つが挙げられます。

- ①利用料金が高い

- ②対応しているプラグインが少ない

それぞれのデメリットについてわかりやすく紹介していきます。

①利用料金が高い

1つ目のデメリットは利用料金が高い点です。前述したとおり、Mayaの利用料金は「¥36,300/1 ヶ月契約」、「¥286,000/年間契約」であり、無償で利用できるBlenderと比較すると利用のハードルが高いです。したがって、3DCG制作ソフトへのニーズ高く予算がある大規模な制作会社がメインで利用しています。

②対応しているプラグインが少ない

2つ目のデメリットは対応しているプラグインが少ない点です。MayaはBlenderと比較すると対応しているプラグインが少ないため、クオリティの高い3DCGを制作する際は、プログラミング知識が必要になるスクリプト作成を自身でする必要があります。

Mayaで作成した3Dモデルを活用できるメタバースサービス

Mayaで作成した3Dモデルを活用できるメタバースサービスとして以下の3つが挙げられます。

それぞれのメタバースサービスについてわかりやすく紹介していきます。

※メタバース/XR活用を検討する際に、必ず押さえておきたい5大メタバース/XRプラットフォームの特徴や活用方法、選び方をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒有名5大メタバース/XRプラットフォーム徹底比較の資料のダウンロードはこちら(無料)

①VRChat:世界最大のソーシャルVRプラットフォーム

VRChatとは、VR上で世界中の人々とコミュニケーションが取れる、世界最大のソーシャルVRプラットフォームです。ユーザーは、好きなアバターの姿でチャットや音声通話、身振り手振りなどを通じてコミュニケーションを取ることができます。また、コミュニケーションはVRChat内に存在する無数のワールドと呼ばれるバーチャル空間内で行われ、ユーザー自身がワールドを作成したり、そこでイベントを開いたりすることもできます。

VRChatはPCからもアクセス可能ですが、Meta QuestなどのHMD(ヘッドマウントディスプレイ)からアクセスすることで、まるで同じ部屋にいる人と会話しているような体験をすることができます。

2022年1月には同時接続者が過去最高の約4.2万人にまで上り、世界を代表するVR/メタバース空間に成長しています。

VRChatにはMayaとの連携機能があり、Mayaで作成した3DオブジェクトをVRChat上で利用することが可能です。

②cluster:国内最大のメタバースプラットフォーム

clusterは、人々が自由に交流する空間を提供するメタバースプラットフォームです。人々に日常的に利用されるソーシャルVRを目指し、イベント等を開催していない通常時のユーザー獲得に成功しており、日本初のメタバースプラットフォ―ムとしては圧倒的な存在感を誇ります。

音楽ライブやカンファレンスなどのイベントに誰でもバーチャルで参加でき、友人と一緒に常設のワールドやゲームをプレイできます。また、スマートフォンやPC、VRなど、好きなデバイスから何万人もの人が同時に接続できるのが特徴です。渋谷区公認の「バーチャル渋谷」やポケモンのバーチャル遊園地「ポケモンバーチャルフェス」などを制作・運営し、全く新しいエンターテインメントと熱狂体験を提供し続けています。

clusterにはMayaとの連携機能があり、Mayaで作成した3DオブジェクトをCluster上で利用することが可能です。

③STYLY:XRコンテンツを作成・投稿できるプラットフォーム

STYLYは、ブラウザだけでXR空間を構築し、VR/AR/MRコンテンツを配信できるクラウドサービスです。ユーザーは、STYLYを活用することで、コンセプチュアルなショップ空間やインスタレーション、ギャラリーなど多彩な空間を構築できます。

STYLYを運営するPsychic VR Labは、すべてのアーティストがXR空間を創造できる世界をつくることをミッションに、アート、ファッション、ライフスタイルに関わるインターフェースのXR化を推進しています。多数の大企業と実証実験を実施したり、国土交通省の推進するまちづくりのDXに関するプロジェクトである「Project PLATEAU」にも参画するなど、先進的なXR技術のユースケースの創造に取り組んでいます。

STYLYにはMayaとの連携機能があり、Blenderで作成した3DオブジェクトをSTYLY上で利用することが可能です。

費用対効果・実現性が高いメタバース活用方法

メタバースの知見が不足しており、メタバース活用の企画や開発に課題を抱えていませんか?

そのような課題はメタバース総研のコンサルティング・開発支援サービスで解決することができます。

是非メタバース総研にお問い合わせください。

豊富な経験・ナレッジを活かした戦略・企画策定

数多くの企業様に対するコンサルティングや国内最大級のビジネス特化型メタバースメディアの運営で培った豊富な知見を活用し、成果につながる戦略・企画を策定します。

強力なパートナーシップによる最適なアプローチ設計

各領域の業界を代表するソリューション提供企業とのパートナーシップを構築。案件毎に中立的な立場から、費用対効果の高いアプローチを設計します。

経験豊富なクリエイター・エンジニア・コンサルタントによる並走支援

業界トップクラスの経験/スキルを有するクリエイター・エンジニア・コンサルタントから、最適なメンバーをアサイン。戦略立案から実行まで並走し、社内のリソース不足を解決します。

「課題や依頼内容が明確になっていない」、「社内で合意が取れていない」場合でも問題ございません。メタバース総研へのお問い合わせをお待ちしております。

メタバース/XR活用の個別無料相談会実施中

メタバース総研では、メタバース/XR活用の個別無料相談会を実施しています。

各社様のメタバース/XR活用に関する課題解決に向け、最新の市場動向や具体的な活用アイデアなどを、個別のオンラインMTGにて、無料でご紹介させていただきます。

以下のようなお悩みをお持ちのご担当者様は、この機会にぜひお申込みください。

- 興味はあるが、そもそも活用するかどうか迷っている

- 自社に合った活用方法へのアドバイスが欲しい

- 自社の企画の参考になる活用事例を知りたい

- どのように活用を進めていけば良いか分からず困っている