AIを活用した在庫管理の事例5選|3大メリットや注意点も紹介

2022年末に登場したChatGPTなど、AIはますます性能が向上しており、幅広い業界の企業が活用を進めています。

本記事では、AIを在庫管理に活用したい方向けに、AIによる在庫管理の効率化に成功した事例について、3つのメリットや注意点とともにまとめてご紹介します。

また、今なら助成金活用で最大75%OFFと大変お得にご利用いただける、AI総研のAI・ChatGPT活用研修サービスがご好評をいただいています。ご興味のある方は以下のリンクから、助成金の活用方法やサービス内容が分かる資料をダウンロードいただけます。

⇒AI・ChatGPT活用研修サービスの紹介資料ダウンロードはこちら(無料)

目次

AIによる在庫管理の3つのメリット

AIによる在庫管理のメリットとして以下の3つが挙げられます。

- ①在庫管理の最適化・コスト削減

- ②在庫数の把握ミス防止

- ③在庫管理業務の自動化・効率化

それぞれについてわかりやすく紹介していきます。

※200事例の分析に基づく、企業のAI/ChatGPT活用方法の9つの定石と最新事例をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒AI/ChatGPTの活用アイデア集の資料ダウンロードはこちら(無料)

①在庫管理の最適化・コスト削減

AIは、過去の購買履歴等のデータを分析し、各商品の売行きや需要を予測することができます。需要予測に合わせて、在庫数を調整することで欠品や余剰在庫を防止し、在庫管理の最適化・コスト削減を実現することができます。

②在庫数の把握ミス防止

AIが在庫数を管理することで、人によるケアレスミスをなくし、正確な在庫数の把握が可能となります。

③在庫管理業務の自動化・効率化

今まで人が行っていた在庫数の計測や保管期限の管理などの在庫管理業務をAIが行うことにより、業務効率化や人員削減を達成することができます。

AIによる在庫管理の事例5選

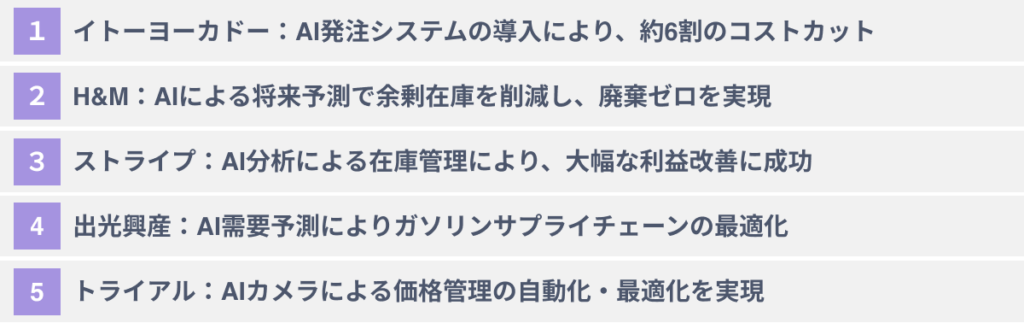

AIを在庫管理に活用した事例として、主に以下の5つが挙げられます。

- ①イトーヨーカドー:AI発注システムの導入により、約6割のコストカット

- ②H&M:AIによる将来予測で余剰在庫を削減し、廃棄ゼロを実現

- ③ストライプ:AI分析による在庫管理により、大幅な利益改善に成功

- ④出光興産:AI需要予測によりガソリンサプライチェーンの最適化

- ⑤トライアル:AIカメラによる価格管理の自動化・最適化を実現

それぞれについてわかりやすく紹介していきます。

※国内外の最新AI/ChatGPT活用事例50選をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒AI/ChatGPT活用事例50選の資料ダウンロードはこちら(無料)

①イトーヨーカドー:AI発注システムの導入により、約6割のコストカット

イトーヨーカドーは、AIを使った商品発注のシステムを導入しました。2020年9月より全国のイトーヨーカドー132店舗にて、食品約8000品目の発注をAIシステムが担っています。

このAI発注システムは、価格や商品陳列の列数、天候、曜日特性、客数といった情報を分析し、最適な販売予測数を発注者に提案します。

結果として、従業員がこれまで商品発注にかけていた時間の約6割を削減しました。また、売れ筋商品にフォーカスすることで、総菜の販売数を2019年の60アイテムから40アイテム以下に絞るなど、製造過程でのコストカットも実現しています。

②H&M:AIによる将来予測で余剰在庫を削減し、廃棄ゼロを実現

H&Mは、AI部門を設立し、AIによる生産・在庫管理に取り組んでいます。200人超のデータサイエンティストがAIを活用し、過去の顧客データ分析やインターネット上のトレンド予測をもとに、商品の生産・流通量を決定しています。

近年は環境問題により、ファッション業界も大量生産・大量廃棄の見直しを迫られている状況です。H&Mでも、売れ残りによる余剰在庫を減らすことが課題となっていました。

AI導入により在庫量を最適化した結果、在庫のほとんどを店舗とオンラインで売り切ることに成功。余剰在庫を大幅に削減し、廃棄ゼロを実現しています。

③ストライプ:AI分析による在庫管理により、大幅な利益改善に成功

ファッションブランドを展開するストライプインターナショナルは、AI分析を活用した在庫圧縮の試みを実験的に開始しました。「earth music&ecology」という同社のブランドの在庫管理にAIを活用する取組みです。

実験の結果、値引き率が14ポイント改善され54%となり、タイムセール時間も4割減るなどの成果が上がりました。また、店舗ごとの商品配分も、今までは都市型と郊外型の2種類しかありませんでしたが、AIによる分析の結果、8種類まで細分化しました。

ストライプは、この取組みを国内全ブランドに拡大し、在庫を8割まで引き下げ、仕入高を350億円まで削減する計画を立てています。

※AI/ChatGPTの活用を検討する際に必ず押さえておきたい、基礎知識から活用の進め方、ポイントまでをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒【ゼロから分かる】AI/ChatGPT活用ガイドブックの資料ダウンロードはこちら(無料)

④出光興産:AI需要予測によりガソリンサプライチェーンの最適化

出光興産は、AI技術を活用した在庫管理に取り組んでいます。AIによる出荷予測システムにより在庫情報を可視化し、ガソリンを貯蔵する施設である油槽所における在庫管理の効率化・在庫数の適正化を進めています。

出光興産は、従前からAIを用いたサプライチェーンの効率化・最適化に取り組んできました。2018年には、ガソリンの出荷実績や原油価格などの情報をもとにレギュラーガソリンの需要予測と出荷実績の誤差を5%程度にとどめることに成功しました。

この結果を踏まえ、全国各地の油槽所においてAIによる出荷予測を導入し、在庫管理の最適化・コスト削減及びサプライチェーンの効率化を目指しています。

⑤トライアル:AIカメラによる価格管理の自動化・最適化を実現

ディスカウントストア「トライアル」は、食品や生活用品を扱う店内にAIを搭載したカメラを設置しています。

店内に設置されたAIカメラが画像解析によって販売状況を確認し、在庫数が多い商品は自動で値下げされます。

これにより、本来店員が1つずつ値札を貼りなおす必要があった値下げ作業を自動化・効率化するとともに、価格戦略の最適化を実現しています。

AIを在庫管理に活用する際の4つのリスク・注意点

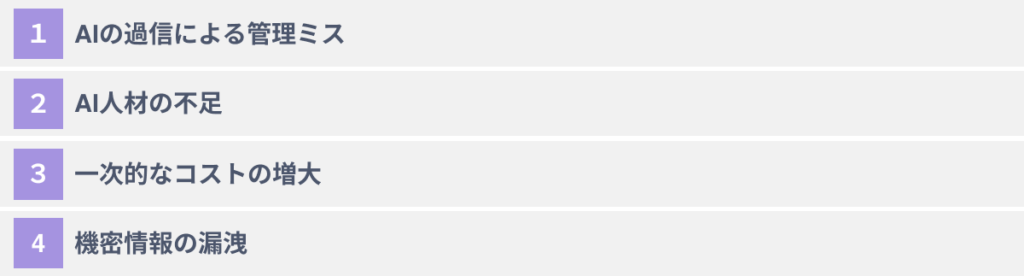

AIを在庫管理に活用する際のリスク・注意点として、以下の4つが挙げられます。

- ①AIの過信による管理ミス

- ②AI人材の不足

- ③一次的なコストの増大

- ④機密情報の漏洩

それぞれについてわかりやすく紹介していきます。

※AI/ChatGPTを導入する前に必ず押さえておきたい、主要なリスクと具体的な対策をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒AI/ChatGPT導入のリスクと対策ガイドブックの資料ダウンロードはこちら(無料)

①AIの過信による管理ミス

AIは、適切に利用することで在庫管理業務の効率化に大きく寄与しますが、どのようなシチュエーションでも万能という訳ではありません。

例えば、壊れやすい製品や危険な製品をAIに管理させることによる製品の欠損や事故などの問題に繋がる可能性があります。

②AI人材の不足

AI活用で大きな成果を上げるためには、AI導入後の活用や運用をリードできるAI人材の確保が非常に重要となります。

一方で、近年AI人材は需要が急拡大しており採用のハードルが高いこともあり、社内人材の育成や外部ベンダーの活用なども含めて対応していく必要があります。

③一次的なコストの増大

AI活用により中長期では業務効率化やコスト削減に繋がるものの、導入時には一定のシステム構築やコンサルティング等のコストが発生します。

また、適切な目的や範囲の選定や、大規模導入前のスモールスタートによる有効性の検証などの取り組みを進めないと、投資対効果は低下してしまいます。

④機密情報の漏洩

AIによる在庫管理で成果を上げるためには、顧客データや購買履歴のような個人情報や在庫・物流情報などの機密情報などを学習に活用することが有効です。

一方で、学習に使用する際のデータの匿名化処理や、アウトプットの管理、活用用途の制限などのセキュリティ対策を行わずに運用をしてしまうと、個人情報や機密情報が外部に流出するリスクが存在します。

AIによる在庫管理のリスクへの3つの対応策

AIによる在庫管理のリスクへの対応策として以下の3つが挙げられます。

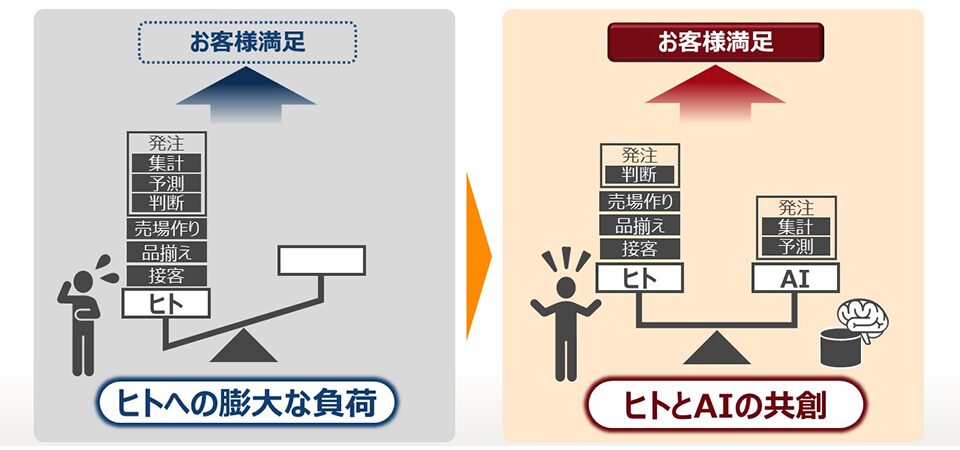

- ①AIと人間の適切な役割分担

- ②セキュアなAIツール選定・システム構築

- ③リスクを最小化するデータ管理

それぞれについてわかりやすく解説していきます。

※AI総研では経験豊富なコンサルタントによる、AI/ChatGPT活用の個別無料相談会を実施しております。自社に合った活用方法や導入の進め方などでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

⇒AI/ChatGPTの個別無料相談会の詳細はこちら

①AIと人間の適切な役割分担

AI活用の成果を最大化し、リスクを最小化するためには、在庫管理業務の中でもAIの得意な業務範囲(在庫数の計測や需要予測など)を中心に活用し、それ以外は人間が担うという分担が重要になります。

特に、壊れやすい在庫など取扱いに注意を要する在庫などリスクの大きい部分は人間が最終確認をする、などの分担が効果的です。

②セキュアなAIツール選定・システム構築

AIを活用したツール選定や、自社でのシステム構築の際は、情報漏洩やサイバー攻撃などのリスクへの対応が十分かどうかを検討する必要があります。

AIツールの中には、プランやシステム構築方法によってセキュリティが十分とは言えないものもあり、セキュリティリスクを抱えたまま運用をすることになってしまいます。

※生成AIツールの導入を検討される方に、おすすめの10大生成AIツールの特徴や選び方、活用方法をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒10大生成AIツール徹底比較の資料ダウンロードはこちら(無料)

③リスクを最小化するデータ管理

AI活用に使用する個人情報・機密情報を保護するには、社内での情報取扱いルールの整備や匿名化処理、セキュリティ対策などを行う必要があります。

企業がAI活用を成功させるための5つのポイント

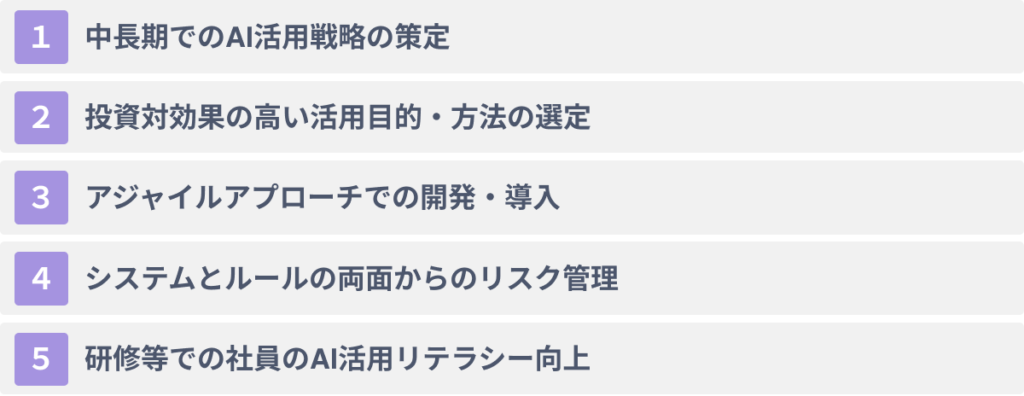

企業がAI活用を成功させるためのポイントとして以下の5つが挙げられます。

- ①中長期でのAI活用戦略の策定

- ②投資対効果の高い活用目的・方法の選定

- ③アジャイルアプローチでの開発・導入

- ④システムとルールの両面からのリスク管理

- ⑤研修等での社員のAI活用リテラシー向上

それぞれについてわかりやすく紹介していきます。

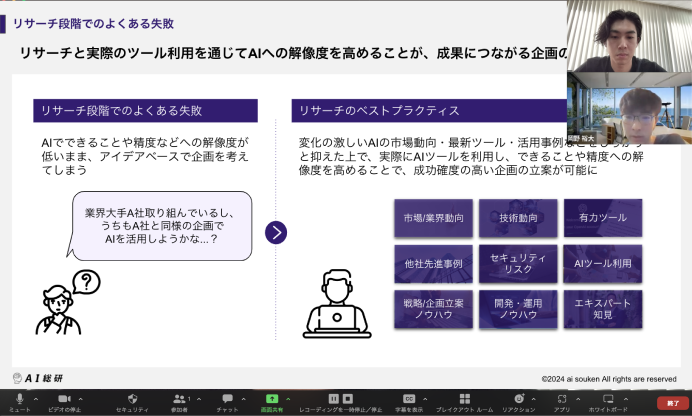

※200事例の分析に基づく、企業のAI/ChatGPT活用でよくある失敗とベストプラクティスをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒AI/ChatGPT活用しくじり大全の資料ダウンロードはこちら(無料)

①中長期でのAI活用戦略の策定

AIの性能進化が加速しているこれからの時代、足元の取り組みはもちろん、3年・5年スパンでAIをどこまでダイナミックに活用できるかが、企業の競争優位性に直結します。

また、AI活用のレベルは、比較的簡単な各社員のAIツール利用による生産性向上から、AI活用による業務プロセス革新、顧客向けサービスの進化、新サービス/商品の創出まで様々です。

そのため、中長期で目指すAI活用の姿を見据え、その実現に向け逆算したロードマップや、まず足元進めるべき活用を設計することが重要です。

②投資対効果の高い活用目的・方法の選定

AIは人間と同様、全ての業務に対して万能という訳ではなく、膨大なデータに基づいた分析や対応、コンテンツ制作は得意だが、複雑な問いに対して正確な答えを出すのは苦手といった、得意不得意が明確に存在します。

そのため、自社の業務の現状やAIの特徴を踏まえた上で、どのような課題/目的に対して、どのようなアプローチ/範囲/ツールで活用を進めるかを、検討・選定するステップがプロジェクトの投資対効果を左右する、極めて重要なプロセスとなります。

③アジャイルアプローチでの開発・導入

AIは、一度開発・導入して終わりという進め方ではなく、何度もモデル・学習データ・利用方法等を細かくカスタマイズしなおすことで、より理想とする活用を実現することができます。

具体的には、初期仮説に基づいた簡易的なプロトタイプを構築し実際に利用してみる、というサイクルを、1サイクル数週間~数ヶ月の期間で何度も繰り返し、ブラッシュアップしていくという、アジャイル開発のアプローチを取ることが適しています。

④システムとルールの両面からのリスク管理

企業がAI活用に踏み切れない最大の理由として、機密情報漏洩などのリスクへの懸念が挙げられます。

確かに、社員に特段ルールを設けず、一般に公開されているAIツールを使用させるなどの場合、様々な問題が発生する可能性は存在します。

一方で、セキュリティ対策を行ったシステム構築や、社員向けのAIの使用ルールやガイドラインの策定により、リスクをマネジメントし最小化することが可能です。

⑤研修等での社員のAI活用リテラシー向上

AI(特に生成AI)を活用するにあたっては、同じAIを利用していても、使い手のリテラシーによって成果が大きく左右されるという点に注意が必要です。

そのため、AIのポテンシャルを最大限に活用するためには、従業員のAIに対する理解とスキル、すなわちAI活用リテラシーを向上させることが不可欠です。

そこで、研修プログラムや実践的なトレーニングを通じて、従業員がAIの基本的な知識、適切な使用方法、関連するリスクを理解してもらい、効率的かつ責任ある方法で使用できる環境の構築が重要となります。

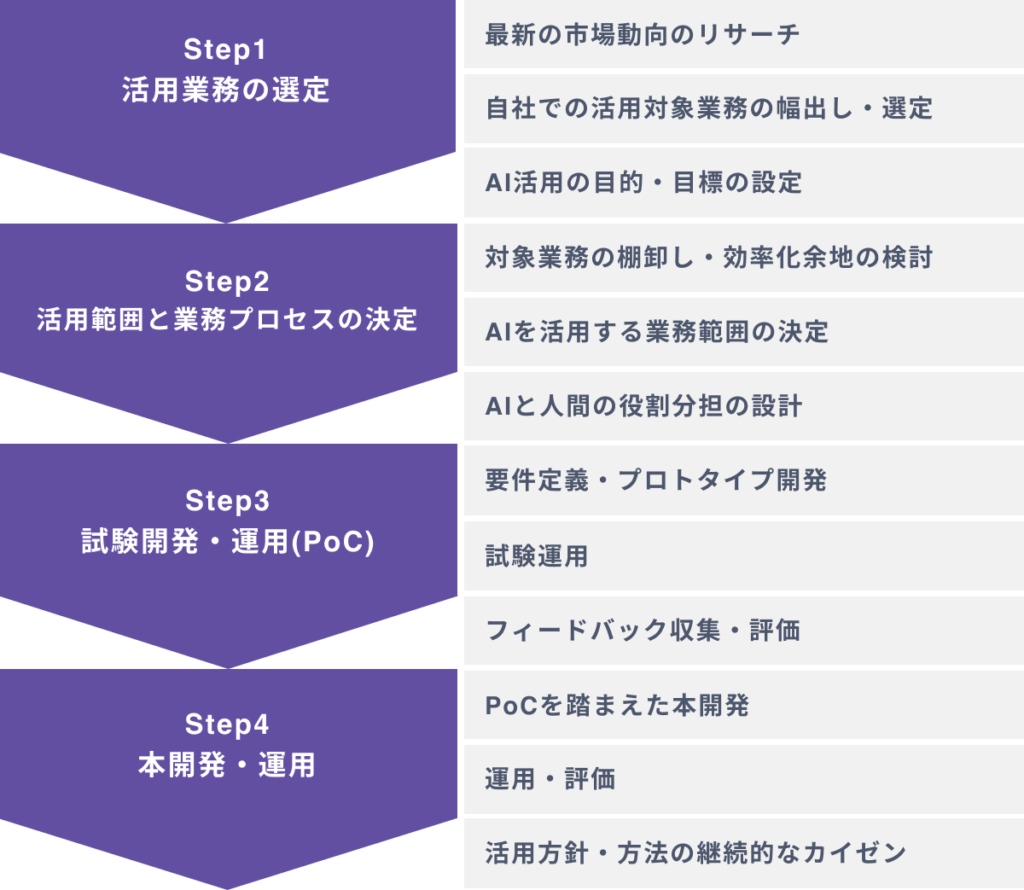

企業がAIを導入するための4つのステップ

企業がAI導入を進めるための流れとして、以下の4つのステップがあげられます。

<STEP1:活用業務の選定>

- 最新の市場動向のリサーチ

- 自社での活用対象業務の幅出し・選定

- AI活用の目的・目標の設定

<STEP2:活用範囲と業務プロセスの決定>

- 対象業務の棚卸し・効率化余地の検討

- AIを活用する業務範囲の決定

- AIと人間の役割分担の設計

<STEP3:試験開発・運用(PoC)>

- 要件定義・プロトタイプ開発

- 試験運用

- フィードバック収集・評価

<STEP4:本開発・運用>

- PoCを踏まえた本開発

- 運用・評価

- 活用方針・方法の継続的なカイゼン

各ステップについてわかりやすく紹介していきます。

※AI/ChatGPTを導入する前に必ず押さえておきたい、基礎知識や導入方法3パターンの比較、リスクと対策などをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒AI/ChatGPT導入マニュアルの資料ダウンロードはこちら(無料)

STEP1:活用業務の選定

AIは、定型的な社内業務の効率化から新規事業創出まで幅広い業務に活用可能だからこそ、AI活用の投資対効果が高い業務を適切に選定することが最も重要となります。

最新の技術や競合の活用動向をキャッチアップした上で、自社の活用可能性の幅出し・整理を行います。その上で、AIをどのような業務・目的・成果目標で導入するかを設定しましょう。

STEP2:活用範囲と業務プロセスの決定

大きなポテンシャルを持つAI活用ですが、人間と同様、どのようなシチュエーション・任せ方でも万能というわけではありません。

そのため、活用業務の現状・課題と、AI・人間の得意/不得意を踏まえた上で、どの範囲の業務をどのように人間と協業しながら任せるかを決定することが重要になります。

STEP3:試験開発・運用(PoC)

いきなり大規模な導入を進めるのではなく、比較的小規模な試験開発・運用(PoC)により、その有効性を確かめることで、AI活用全体の投資対効果を大きく高めることが可能です。

検証したい仮説を事前に明確にした上で、実際にプロトタイプでの試験運用を行い、活用業務や方法の改善ポイントを洗い出しましょう。

STEP4:本開発・運用

PoCで得られた改善ポイントに基づき、自社の経営課題・業務の現状にベストマッチするAI活用の内容やシステムの要件を再度設計し、本開発を行います。

また、本開発後も継続的に成果や活用状況を評価し、継続的なカイゼンを行うことで、自社でのAI活用のインパクトを最大化することができます。

【助成金で最大75%OFF】AI活用研修の無料体験会実施中

AI総研では、AI活用研修サービスの無料体験会を、毎月10社限定で実施しています。

各社様の現状やお悩みに合わせ、AI・ChatGPT活用のアイデアやテクニックなどを、個別のオンラインMTGにて無料でご紹介させていただきます。また、助成金活用やAI研修の選び方などについての各種相談も無料で承ります。

以下のようなご担当者様は、この機会にぜひご参加ください。

- AI研修の実施に興味がある

- 助成金の活用方法や注意点を詳しく知りたい

- 業務効率化に向けたChatGPTなどのAI活用を推進したい