不動産業界でのAI活用事例15選|物件レコメンド~価格査定まで

近年、ChatGPTなどの生成AIの登場・普及が世界的に話題となっているように、AIは人々の暮らしや仕事をより便利に・効率的にするツールとして大きな注目を集めています。

近年では、不動産業界でも、物件のレコメンドや物件価格の査定など、様々な用途でAIが活用されています。

本記事では、AI活用を検討している不動産業界の方に向けて、不動産業界でのAI活用事例15選をわかりやすくご紹介します。

また、今なら助成金活用で最大75%OFFと大変お得にご利用いただける、AI総研のAI活用研修サービスがご好評をいただいています。1人4000円/月~で1人10時間以上/月の業務削減実績もあるAI研修サービスにご興味のある方は、以下のリンクからサービス資料をダウンロードいただけます。

⇒AI・ChatGPT活用研修サービスの紹介資料ダウンロードはこちら(無料)

目次

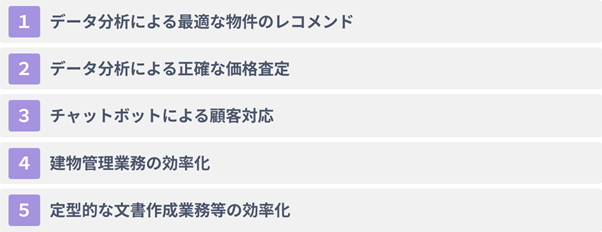

不動産業界でAIを活用する5つの方法

不動産業界でAIを活用する方法として、以下の5つが挙げられます。

- ①データ分析による最適な物件のレコメンド

- ②データ分析による正確な価格査定

- ③チャットボットによる顧客対応

- ④建物管理業務の効率化

- ⑤定型的な文書作成業務等の効率化

それぞれについてわかりやすく紹介していきます。

※200事例の分析に基づく、企業のAI/ChatGPT活用方法の9つの定石と最新事例をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒AI/ChatGPTの活用アイデア集の資料ダウンロードはこちら(無料)

①データ分析による最適な物件のレコメンド

AIは、顧客との過去の取引履歴や物件情報などのデータをもとに、個々の顧客に合った最適な物件をレコメンドすることができます。

AIによるレコメンドは、顧客の物件探しにかかる手間を省略し、顧客体験・満足度の向上や契約獲得数の増加に繋がります。

②データ分析による正確な価格査定

AIが、周辺の類似物件相場や過去の販売履歴などのデータを分析することで、正確かつスピーディに物件の価格を査定することができるようになります。

これにより、顧客が簡単に物件価格を知ることができるようになり、不動産売買の促進・取引の活性化に繋がります。

③チャットボットによる顧客対応

AIの音声会話機能を利用することで、24時間365日いつでも顧客からの相談や問い合わせに応じることができるようになります。

特に、生成AIの自然言語処理機能を用いることで、まるで本物の営業担当者とやりとりしているかのように、不動産売買に関する悩み相談や物件情報の提供を行うことができます。

④建物管理業務の効率化

AIを建物の管理システムに導入することで、建物管理業務を効率化することができます。室温や人物の出入り状況をもとにエアコンの設定温度や風向きを最適化したり、照明の明るさを自動調節することで、消費電力を削減することも可能です。

⑤定型的な文書作成業務等の効率化

生成AIの文書作成能力を用いることで、契約書類や申込書などの関連書類の作成を自動化するなど、定型的な業務を自動化・効率化することができます。

これにより、浮いた時間と労力を営業活動や顧客対応などのより本質的な業務に投下できるようになります。

※文章作成やリサーチなど日々の業務効率化に使える、おすすめAIツールや5大活用方法、ポイントをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒【今日から使える】AI活用仕事術大全の資料ダウンロードはこちら(無料)

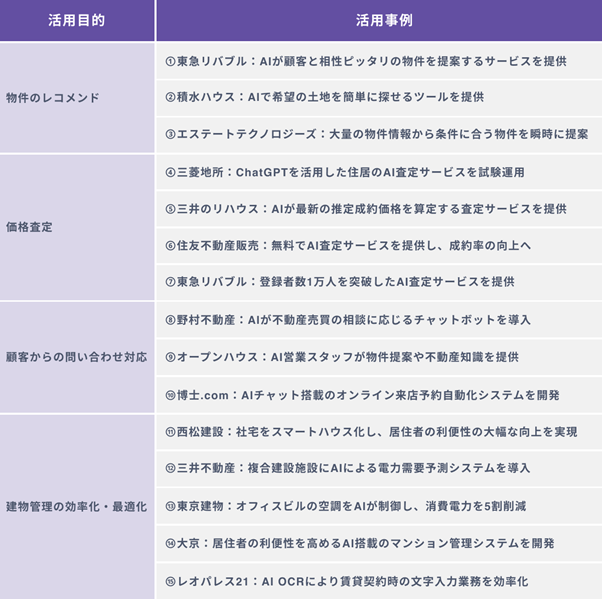

不動産業界におけるAI活用事例15選

不動産業界におけるAI活用事例として、以下の15事例が挙げられます。

<物件のレコメンド>

- ①東急リバブル:AIが顧客と相性ピッタリの物件を提案するサービスを提供

- ②積水ハウス:AIで希望の土地を簡単に探せるツールを提供

- ③エステートテクノロジーズ:大量の物件情報から条件に合う物件を瞬時に提案

<価格査定>

- ④三菱地所:ChatGPTを活用した住居のAI査定サービスを試験運用

- ⑤三井のリハウス:AIが最新の推定成約価格を算定する査定サービスを提供

- ⑥住友不動産販売:無料でAI査定サービスを提供し、成約率の向上へ

- ⑦東急リバブル:登録者数1万人を突破したAI査定サービスを提供

<顧客からの問い合わせ対応>

- ⑧野村不動産:AIが不動産売買の相談に応じるチャットボットを導入

- ⑨オープンハウス:AI営業スタッフが物件提案や不動産知識を提供

- ⑩博士.com:AIチャット搭載のオンライン来店予約自動化システムを開発

<建物管理の効率化・最適化>

- ⑪西松建設:社宅をスマートハウス化し、居住者の利便性の大幅な向上を実現

- ⑫三井不動産:複合建設施設にAIによる電力需要予測システムを導入

- ⑬東京建物:オフィスビルの空調をAIが制御し、消費電力を5割削減

- ⑭大京:居住者の利便性を高めるAI搭載のマンション管理システムを開発

- ⑮レオパレス21:AI OCRにより賃貸契約時の文字入力業務を効率化

それぞれの事例についてわかりやすく紹介していきます。

※国内外の最新AI/ChatGPT活用事例50選をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒AI/ChatGPT活用事例50選の資料ダウンロードはこちら(無料)

<物件のレコメンド>

①東急リバブル:AIが顧客と相性ピッタリの物件を提案するサービスを提供

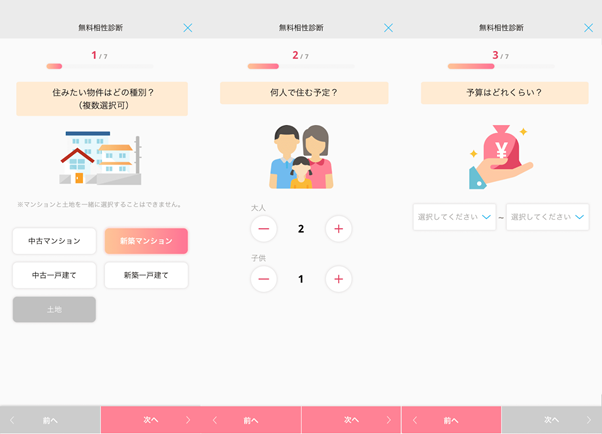

東急リバブルは、AIが顧客と相性ピッタリの物件を見つけるAI相性診断というサービスを提供しています。

ユーザーが、予算や好みなど物件に関する質問に答えると、AIがその回答をもとにユーザーにとって最適な物件を探して表示します。

これにより、ユーザーは短時間で自分に合ったベストな物件を探すことができます。また、東急リバブルにとっては、ユーザーへのサービスの質が向上することで、成約率UPなどのメリットが期待できます。

②積水ハウス:AIで希望の土地を簡単に探せるツールを提供

積水ハウスは、ユーザーがAIを使って簡単に土地を探すことができるツールを提供しています。

ユーザーが希望の条件を入力すると、AIが複数の土地情報サイトから、条件に合った土地や物件を瞬時に検索して表示します。一括検索なので重複することがなく、また、物件ごとに建築可能な床面積で検索することもできます。

これにより、1件1件Webサイトを回ったり、複数の不動産業者に問い合わせて土地を探す手間を省くことができ、土地探しの効率化を図ることができます。

③エステートテクノロジーズ:大量の物件情報から条件に合う物件を瞬時に提案

エステートテクノロジーズは、不動産会社にとって役に立つAIソリューションを多数提供しています。その中でも、情報探索AIを活用したAI物件レコメンドは、顧客の物件探しをサポートする強力なツールとして高い評価を得ています。

AIが、個々の顧客があらかじめ設定した条件に合う物件を検索し、毎日自動で配信します。東京都内だけでも1000万件もの幅広い物件を網羅しているため、複数サイトを横断しなくても、自分が求める条件に合う物件をすぐに見つけることが可能となります。

物件ごとの相場の上下推移をグラフで可視化することで、顧客による売買を促進するなど、様々な活用方法があります。

<価格査定>

④三菱地所:ChatGPTを活用した住居のAI査定サービスを試験運用

三菱地所は、一部のユーザーを対象に、ChatGPTを活用した住居のAI査定サービスの試験運用を開始しています。

住居の価格査定、所在エリアのマーケット状況、類似物件の売り出し事例などの情報を瞬時に検索することができます。ChatGPTを搭載しているため、ユーザーは、人間の営業担当者に対して質問をするかのように双方向の対話を通して物件情報を入手することができます。

これにより、ユーザーは、24時間365日、物件に関する問い合わせをすることができるようになります。また、三菱地所にとっても、顧客対応業務の自動化・省力化といったメリットがあります。

※これさえ読めば、ChatGPTの機能・できること・活用方法まで全てわかる、最新情報をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒【5分でわかる】ChatGPT活用ガイドブックの資料ダウンロードはこちら(無料)

⑤三井のリハウス:AIが最新の推定成約価格を算定する査定サービスを提供

三井のリハウスは、AIがマンションや戸建てなどの物件の価格を瞬時に査定する「リハウスAI査定」というサービスを提供しています。

三井のリハウスで過去に成約した膨大な事例を学習したAIが、立地や階数、方角などの特徴をもとに瞬時に適切な価格を算出します。

これにより、ユーザーは、所有不動産の最新成約価格をいつでも知ることができます。書類の記入といった手間のかかる作業は一切不要で、スマホやPCから手軽に利用できる点も大きなメリットです。

⑥住友不動産販売:無料でAI査定サービスを提供し、成約率の向上へ

住友不動産販売は、AIが所有不動産の売却価格や月額賃料を瞬時に査定する「ステップAI査定」というサービスを提供しています。

マンション、一戸建て、土地などあらゆる不動産に対応しており、毎月更新される最新の査定価格を知ることができます。

登録するだけで無料で利用できる仕様になっており、査定から成約へと効果的につなげる狙いがあると考えられます。

⑦東急リバブル:登録者数1万人を突破したAI査定サービスを提供

東急リバブルは、ユーザーが所有不動産を登録するだけでAIがスピード査定するサービスを提供しています。

全国のマンション・一戸建て・土地に対応しており、最新の査定価格だけでなく、周辺相場や売り出し事例など様々な情報をチェックすることができます。

電話番号不要で簡単に利用できることもあり、登録者数は1万人を突破しています。

<顧客からの問い合わせ対応>

⑧野村不動産:AIが不動産売買の相談に応じるチャットボットを導入

野村不動産は、生成AIを活用したチャットボット「AI ANSWER Plus」を顧客相談窓口に導入することを発表しました。不動産の売買を検討している顧客に対して、対話型の生成AIが気軽に相談に応じるサービスです。

生成AIの自然言語処理能力により、本物の営業担当者が対応しているかのような自然な対話を実現しており、不動産売買に関する悩み相談や物件情報の提供を行います。

これにより、24時間365日オンラインで顧客対応に応じることができ、顧客サービスの品質が向上するだけでなく、不動産売買に関する相談への心理的ハードルを下げて相談数・契約数を拡大する効果が期待されています。

※AI/ChatGPTを導入する前に必ず押さえておきたい、主要なリスクと具体的な対策をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒AI/ChatGPT導入のリスクと対策ガイドブックの資料ダウンロードはこちら(無料)

⑨オープンハウス:AI営業スタッフが物件提案や不動産知識を提供

オープンハウスは、生成AIの大規模言語モデルを活用したチャットボット「AI営業スタッフ」のテスト運用を開始しました。

生成AIの自然な対話能力により、顧客は本物の営業スタッフとやりとりしているかのように、物件の提案を受けたり、不動産購入の知識を取得することができます。対話を通じて、顧客が必要な情報をパーソナライズして提供することも可能です。

これにより、営業スタッフの負担を軽減するとともに、24時間迅速な顧客問い合わせ対応によるサービスの品質向上を実現します。

⑩博士.com:AIチャット搭載のオンライン来店予約自動化システムを開発

博士.comは、不動産賃貸を専門とするAIチャットボットを開発しました。AIによりオンライン来店予約の受付を自動で行うことができるチャットCRMです。

AIが受付を24時間自動で行うことで、深夜や休日など営業時間外のアクセスにも対応できるようになり、来店予約数の大幅な増加を実現します。

主要なポータルサイトからの反響を取り込み、反響物件に近い物件を提案する機能も搭載しており、来店予約数の増加だけでなく、その後の成約率の向上にも貢献します。

<建物管理の効率化・最適化>

⑪西松建設:社宅をスマートハウス化し、居住者の利便性の大幅な向上を実現

西松建設は、自社の社宅にスマートハウスAIを導入しました。AIが部屋の温度・湿度や音声・映像・動作・振動・紫外線などのあらゆるデータを測定し、居住者が住みやすい環境を提供します。

例えば、気温や紫外線のデータに基づいて家電をコントロールし、室温や照明の色を最適化したり、居住者の帰宅時間や起床時間に合わせてエアコンのオンオフやカーテンの開け閉めを操作します。

西松建設のスマートハウスAIは、人々の生活を便利にする次世代の住宅として、大きな注目を集めています。

※AI/ChatGPTの活用を検討する際に必ず押さえておきたい、基礎知識から活用の進め方、ポイントまでをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒【ゼロから分かる】AI/ChatGPT活用ガイドブックの資料ダウンロードはこちら(無料)

⑫三井不動産:複合建設施設にAIによる電力需要予測システムを導入

三井不動産は、複合建設施設「HARUMI FLAG」にAIによる電力需要予測システムを導入する取り組みを実施しました。

AIが電力使用実績や気象情報などのデータを分析し、電力需要をリアルタイムで予測。その結果をもとに、効率的なエネルギー管理・運用を行い、消費電力の削減を目指します。

HARUMI FLAGには5000以上もの住宅と商業施設が建設される予定であり、AIを活用したエネルギー消費の効率化によるコスト削減のインパクトは非常に大きいものになると予想されます。

⑬東京建物:オフィスビルの空調をAIが制御し、消費電力を5割削減

東京建物は、八重洲にあるオフィスビルにおいてAIによる空調制御システム導入の実証実験を実施しました。在宅ワークの浸透により働き方が多様化したことで、オフィスフロアでの空調稼働の最適化を図る必要性が生じたことを背景に開始された取り組みです。

実証実験では、オフィスフロアに数十個の無線センサーを設置し、得られたデータをAIが分析。39台の空調機の制御を行いました。

この実証実験により、オフィスフロアにおける温度のムラの解消、消費エネルギーの5割削減を達成することができました。

⑭大京:居住者の利便性を高めるAI搭載のマンション管理システムを開発

大京は、AIで効率的にマンション管理を行うシステム「AI INFO」を開発しました。AIを活用して、共用部分にあるスクリーンやスマホアプリに情報を掲示する管理システムです。

AI INFOにはAIの音声対話機能が搭載されており、居住者は、マンション利用のルールやリフォーム相談、地域のイベント情報など様々な情報をいつでも入手できるようになります。

これにより、居住者は、管理人に問い合わせなくても、マンションに関する情報をいつでも瞬時に取得することができます。マンション管理人にとっても、居住者からの問い合わせ対応にかかる時間を削減できるというメリットがあります。

<定型業務の効率化>

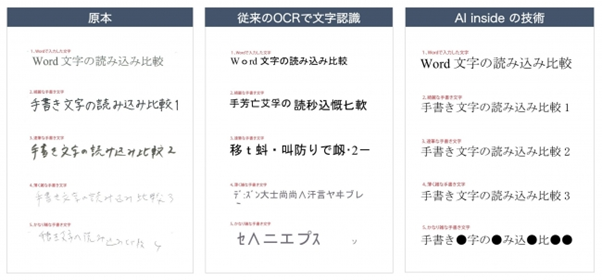

⑮レオパレス21:AI OCRにより賃貸契約時の文字入力業務を効率化

レオパレス21は、AIを活用した文字認識システム(OCR)を導入し、賃貸契約時の入居者情報の入力業務を効率化する取り組みを開始しました。

AI OCRにより手書きを含む書類の文字を認識し、契約書や申込書類等に直接反映させることで、文字入力にかかる時間を大幅に削減することができました。

これにより、年間約20,900時間の作業時間削減と約4,200万円のコスト削減を見込んでいるとのことです。

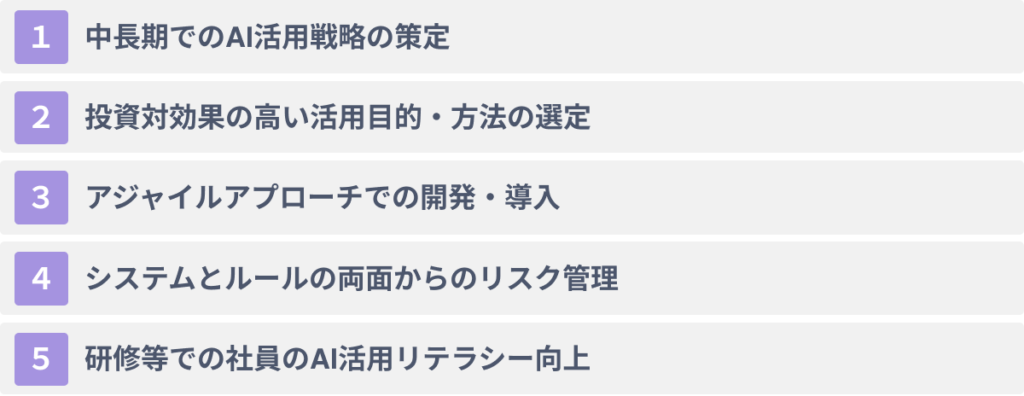

不動産業界でのAI活用を成功させるための5つのポイント

不動産業界でのAI活用を成功させるためのポイントとして以下の5つが挙げられます。

- ①中長期でのAI活用戦略の策定

- ②投資対効果の高い活用目的・方法の選定

- ③アジャイルアプローチでの開発・導入

- ④システムとルールの両面からのリスク管理

- ⑤研修等での社員のAI活用リテラシー向上

それぞれについてわかりやすく紹介していきます。

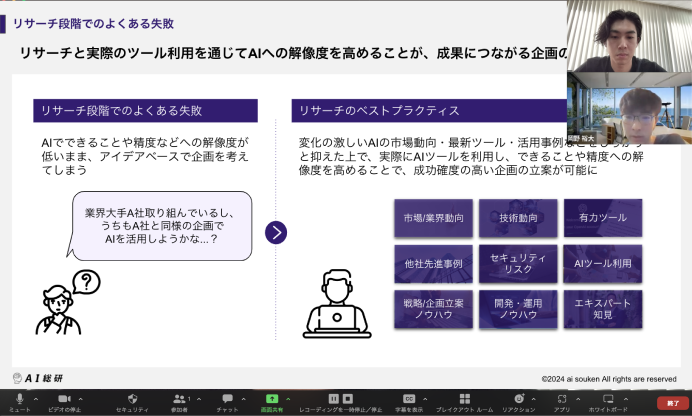

※200事例の分析に基づく、企業のAI/ChatGPT活用でよくある失敗とベストプラクティスをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒AI/ChatGPT活用しくじり大全の資料ダウンロードはこちら(無料)

①中長期でのAI活用戦略の策定

AIの性能進化が加速しているこれからの時代、足元の取り組みはもちろん、3年・5年スパンでAIをどこまでダイナミックに活用できるかが、企業の競争優位性に直結します。

また、AI活用のレベルは、比較的簡単な各社員のAIツール利用による生産性向上から、AI活用による業務プロセス革新、顧客向けサービスの進化、新サービス/商品の創出まで様々です。

そのため、中長期で目指すAI活用の姿を見据え、その実現に向け逆算したロードマップや、まず足元進めるべき活用を設計することが重要です。

②投資対効果の高い活用目的・方法の選定

AIは人間と同様、全ての業務に対して万能という訳ではなく、膨大なデータに基づいた分析や対応、コンテンツ制作は得意だが、複雑な問いに対して正確な答えを出すのは苦手といった、得意不得意が明確に存在します。

そのため、自社の業務の現状やAIの特徴を踏まえた上で、どのような課題/目的に対して、どのようなアプローチ/範囲/ツールで活用を進めるかを、検討・選定するステップがプロジェクトの投資対効果を左右する、極めて重要なプロセスとなります。

③アジャイルアプローチでの開発・導入

AIは、一度開発・導入して終わりという進め方ではなく、何度もモデル・学習データ・利用方法等を細かくカスタマイズしなおすことで、より理想とする活用を実現することができます。

具体的には、初期仮説に基づいた簡易的なプロトタイプを構築し実際に利用してみる、というサイクルを、1サイクル数週間~数ヶ月の期間で何度も繰り返し、ブラッシュアップしていくという、アジャイル開発のアプローチを取ることが適しています。

④システムとルールの両面からのリスク管理

企業がAI活用に踏み切れない最大の理由として、機密情報漏洩などのリスクへの懸念が挙げられます。

確かに、社員に特段ルールを設けず、一般に公開されているAIツールを使用させるなどの場合、様々な問題が発生する可能性は存在します。

一方で、セキュリティ対策を行ったシステム構築や、社員向けのAIの使用ルールやガイドラインの策定により、リスクをマネジメントし最小化することが可能です。

⑤研修等での社員のAI活用リテラシー向上

AI(特に生成AI)を活用するにあたっては、同じAIを利用していても、使い手のリテラシーによって成果が大きく左右されるという点に注意が必要です。

そのため、AIのポテンシャルを最大限に活用するためには、従業員のAIに対する理解とスキル、すなわちAI活用リテラシーを向上させることが不可欠です。

そこで、研修プログラムや実践的なトレーニングを通じて、従業員がAIの基本的な知識、適切な使用方法、関連するリスクを理解してもらい、効率的かつ責任ある方法で使用できる環境の構築が重要となります。

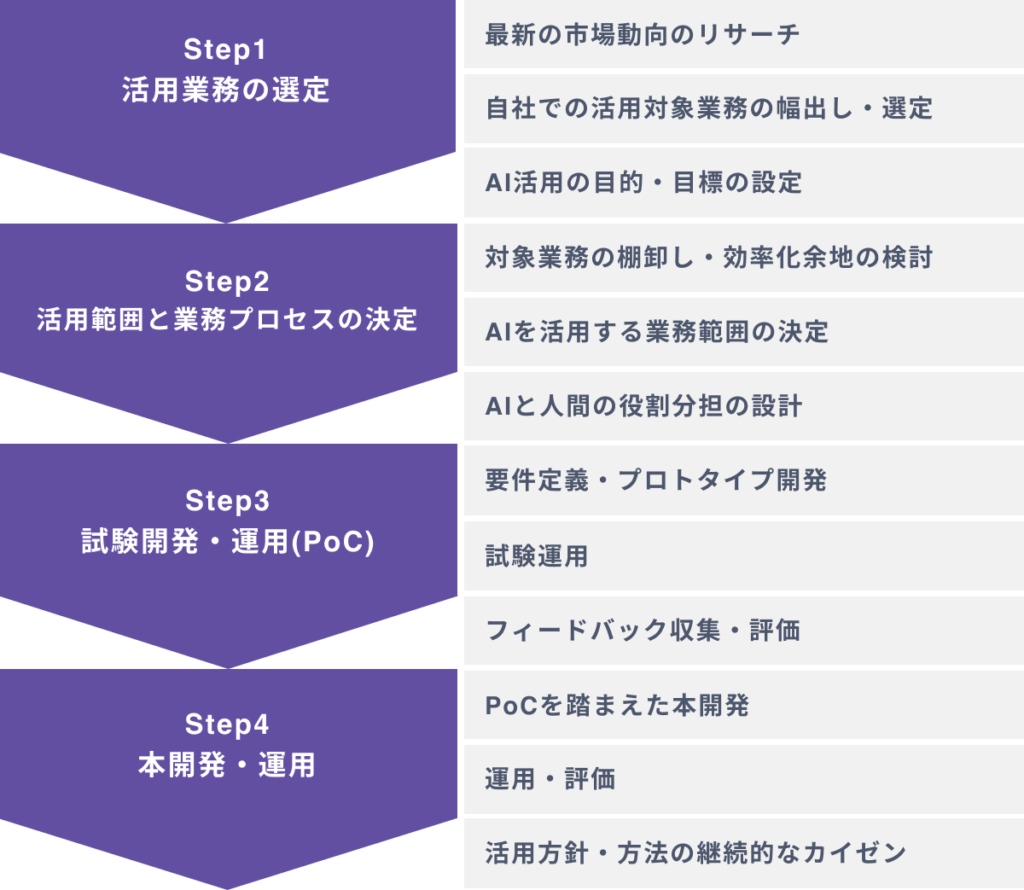

不動産業界でのAI活用を進めるための4つのステップ

不動産業界でのAI活用を進めるための流れとして、以下の4つのステップがあげられます。

<STEP1:活用業務の選定>

- 最新の市場動向のリサーチ

- 自社での活用対象業務の幅出し・選定

- AI活用の目的・目標の設定

<STEP2:活用範囲と業務プロセスの決定>

- 対象業務の棚卸し・効率化余地の検討

- AIを活用する業務範囲の決定

- AIと人間の役割分担の設計

<STEP3:試験開発・運用(PoC)>

- 要件定義・プロトタイプ開発

- 試験運用

- フィードバック収集・評価

<STEP4:本開発・運用>

- PoCを踏まえた本開発

- 運用・評価

- 活用方針・方法の継続的なカイゼン

各ステップについてわかりやすく紹介していきます。

※AI/ChatGPTを導入する前に必ず押さえておきたい、基礎知識や導入方法3パターンの比較、リスクと対策などをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒AI/ChatGPT導入マニュアルの資料ダウンロードはこちら(無料)

STEP1:活用業務の選定

AIは、定型的な文書作成業務の効率化から新規サービス創出まで幅広い業務に活用可能だからこそ、AI活用の投資対効果が高い業務を適切に選定することが最も重要となります。

最新の技術や競合の活用動向をキャッチアップした上で、自社の活用可能性の幅出し・整理を行います。その上で、AIをどのような業務・目的・成果目標で導入するかを設定しましょう。

STEP2:活用範囲と業務プロセスの決定

大きなポテンシャルを持つAI活用ですが、人間と同様、どのようなシチュエーション・任せ方でも万能というわけではありません。

そのため、活用業務の現状・課題と、AI・人間の得意/不得意を踏まえた上で、どの範囲の業務をどのように人間と協業しながら任せるかを決定することが重要になります。

STEP3:試験開発・運用(PoC)

いきなり大規模な導入を進めるのではなく、比較的小規模な試験開発・運用(PoC)により、その有効性を確かめることで、AI活用全体の投資対効果を大きく高めることが可能です。

検証したい仮説を事前に明確にした上で、実際にプロトタイプでの試験運用を行い、活用業務や方法の改善ポイントを洗い出しましょう。

STEP4:本開発・運用

PoCで得られた改善ポイントに基づき、自社の経営課題・業務の現状にベストマッチするAI活用の内容やシステムの要件を再度設計し、本開発を行います。

また、本開発後も継続的に成果や活用状況を評価し、継続的なカイゼンを行うことで、自社でのAI活用のインパクトを最大化することができます。

【助成金で最大75%OFF】AI活用研修の無料体験会実施中

AI総研では、AI活用研修サービスの無料体験会を、毎月10社限定で実施しています。

各社様の現状やお悩みに合わせ、AI・ChatGPT活用のアイデアやテクニックなどを、個別のオンラインMTGにて無料でご紹介させていただきます。また、助成金活用やAI研修の選び方などについての各種相談も無料で承ります。

以下のようなご担当者様は、この機会にぜひご参加ください。

- AI研修の実施に興味がある

- 助成金の活用方法や注意点を詳しく知りたい

- 業務効率化に向けたChatGPTなどのAI活用を推進したい