AIによるデータ分析とは?3つのメリットや活用事例7選も紹介

ChatGPTなどの生成AIの普及に伴い、AIによるデータ分析の能力はますます高まっています。

一方で、「AIをデータ分析に活用したいけど、具体的にどうやって活用すれば良いかわからない」という方も多いのではないでしょうか?

そこで本記事では、AIのデータ分析への活用を検討されている方向けに、活用方法やメリット、具体的な事例などをまとめてご紹介します。

また、今なら助成金活用で最大75%OFFと大変お得にご利用いただける、AI総研のAI活用研修サービスがご好評をいただいています。1人4000円/月~で1人10時間以上/月の業務削減実績もあるAI研修サービスにご興味のある方は、以下のリンクからサービス資料をダウンロードいただけます。

⇒AI・ChatGPT活用研修サービスの紹介資料ダウンロードはこちら(無料)

AIによるデータ分析とは?

AIによるデータ分析とは、AIに特定のデータを学習させ、処理させることで、傾向やパターンを抽出し、その結果をもとに将来の予測や現在の判断を行うことです。

人が行う場合と比べて、AIは大量のデータを高速に処理することができるので、データ分析の業務の精度向上と大幅な時間短縮を実現することができます。

※AI/ChatGPTの活用を検討する際に必ず押さえておきたい、基礎知識から活用の進め方、ポイントまでをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒【ゼロから分かる】AI/ChatGPT活用ガイドブックの資料ダウンロードはこちら(無料)

AIをデータ分析に活用する3つのメリット

AIをデータ分析に活用するメリットとして、以下の3つが挙げられます。

- ①分析作業の自動化による人手不足解消・業務効率化

- ②高度な未来予測によるコスト削減・生産性向上

- ③顧客ごとにパーソナライズされたサービスの提供

それぞれについてわかりやすく紹介していきます。

※200事例の分析に基づく、企業のAI/ChatGPT活用方法の9つの定石と最新事例をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒AI/ChatGPTの活用アイデア集の資料ダウンロードはこちら(無料)

①分析作業の自動化による人手不足解消・業務効率化

AIは、人間が行うのは不可能なほどの大量のデータを高速で処理し分析することができるため、データ分析の大半を自動化することができ、人手不足解消や業務効率化を実現できます。

②高度な未来予測によるコスト削減・生産性向上

AIは、膨大なデータを一度に扱うことができるため、様々な要因や事象を考慮したより正確な未来予測が可能となります。

例えば、ある商品の将来の需要を正確に予測することができれば、それに応じて生産量を調整し、コスト削減・生産性向上を実現することができます。

③顧客ごとにパーソナライズされたサービスの提供

AIが、顧客の過去の購買履歴やサイトの閲覧履歴などのデータを学習することで、各顧客の好みを分析し、顧客ごとに異なる商品をレコメンドしたり、各顧客が興味のあるコンテンツを表示するなど、パーソナライズされたサービスを提供することができるようになります。

ネットフリックスなどの動画配信サービスが、ユーザーの過去の視聴履歴から類似する作品をおすすめとして表示するのも、AIによるデータ分析によるものです。

AIをデータ分析に活用した事例7選

AIをデータ分析に活用した事例として、以下の7つが挙げられます。

- ①西松建設:生成AIを活用し高精度な建設コストの予測へ

- ②ブリヂストン:タイヤ成形をAIが自動化し生産性と品質が大幅に向上

- ③セブンイレブン:生成AIを活用し商品企画の期間を10分の1に

- ④トライアル:AIカメラによる自動値下げ、価格戦略の最適化を実現

- ⑤Happy Quality:AIが最適な水分量を調整して高糖度なトマトの安定生産を実現

- ⑥東京ミッドタウンクリニック:健康診断データをもとに疾病リスクをAIが予測

- ⑦学研:生成AIを活用した個別アドバイスを提供

それぞれの事例についてわかりやすく紹介していきます。

※国内外の最新AI/ChatGPT活用事例50選をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒AI/ChatGPT活用事例50選の資料ダウンロードはこちら(無料)

①西松建設:生成AIを活用し高精度な建設コストの予測へ

西松建設は、建設業界特有の大幅な物価変動に対応するため、建設コストの予測に生成AIを活用したツールを導入しています。

本ツールでは、建設コストへの影響要因となるニュースや統計を基に物価変動の精度高い予測を提供し、建設費用の見積もりにおけるリスクを軽減します。

この取り組みにより、価格上昇が見込まれる際には早期の発注を行うなど、購買戦略に大きな効果をもたらすことが期待されています。

②ブリヂストン:タイヤ成形をAIが自動化し生産性と品質が大幅に向上

ブリヂストンは、タイヤの製造工程の中でも特にボトルネックとなっていたタイヤの成形をAIにより自動化・自動制御することで、品質の担保や生産性向上を実現しています。

数百のセンサーによってゴムの形状などのデータを収集し、AIが分析することで高精度なタイヤを成形することに成功しました。万が一の事態に備え、人の手が必要な時には警告音がなるように設定されています。

これにより、生産性は2倍に上昇し、品質は15%向上するなど、大きな成果を出しました。

③セブンイレブン:生成AIを活用し商品企画の期間を10分の1に

セブンイレブン・ジャパンは、商品企画の時間を大幅に削減するために生成AIの活用を始めました。

この取り組みにより、店舗の販売データやSNS上での消費者の反応を分析し、新商品に関する文章や画像を迅速に作成することが可能になります。

生成AIの導入により、商品企画にかかる時間が最大で90%削減され、市場のトレンドや顧客のニーズに迅速に応える、新たな商品を提供できる見込みとのことです。

※AI/ChatGPTを導入する前に必ず押さえておきたい、主要なリスクと具体的な対策をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒AI/ChatGPT導入のリスクと対策ガイドブックの資料ダウンロードはこちら(無料)

④トライアル:AIカメラによる自動値下げ、価格戦略の最適化を実現

ディスカウントストア「トライアル」は、食品や生活用品を扱う店内にAIを搭載したカメラを設置しています。

店内に設置されたAIカメラが画像解析によって販売状況を確認し、在庫数が多い商品は自動で値下げされます。

これにより、本来店員が1つずつ値札を貼りなおす必要があった値下げ作業を自動化・効率化するとともに、価格戦略の最適化を実現しています。

⑤Happy Quality:AIが最適な水分量を調整して高糖度なトマトの安定生産を実現

Happy Qualityは、静岡大学との共同研究により、AIの分析により最適な水分量を算出して糖度の高いトマトを生産することに成功しました。

トマトの画像や温度、湿度、明るさなどのデータを収集し、茎の太さの変化量を高精度に予測。この予測に基づく灌水制御によって、高糖度なトマトを低コストかつ大量に安定生産できることを実証しました。

さらに、天候の変化にも対応したAIの灌水制御によって、果実の裂果を減らし、高糖度なトマトを可販果率95%で生産できることも証明しました。

⑥東京ミッドタウンクリニック:健康診断データをもとに疾病リスクをAIが予測

東京ミッドタウンクリニックは、人間ドックを受診した患者に対して疾病リスクの予測結果を報告する際に、疾病リスク予測AIサービスというツールを活用しています。

疾病リスク予測AIサービスとは、東芝デジタルソリューションズが提供するソリューションで、1年分の健康診断データをもとにAIが6年先までの6疾病(糖尿病・高血圧症・脂質異常症・腎機能障害・肝機能障害・肥満症)のリスクを予測するサービスです。

これにより、より正確な疾病リスク予測を患者に届けることができるだけでなく、疾病リスクの予測にかかる医師の工数を削減し業務効率化を達成することができます。

⑦学研:生成AIを活用した個別アドバイスを提供

学研ホールディングスは、オリジナル学習システム「GDLS」でChatGPTを活用し、個別に最適な学習アドバイスを提供するベータ版を開始しました。

このシステムは、生徒の学習履歴や理解度の変化に基づいて各生徒に対して適切な学習アドバイスを提供し、学習効果を最大化します。

学研オリジナル学習システム(GDLS)は、生徒が毎日ログインする習慣を促し、学習への意欲を高めます。さらに、学研メソッドはこれまでもAIを活用し、正答率に合わせた問題出題などを行っており、GDLSはその発展形となっています。

※これさえ読めば、ChatGPTの機能・できること・活用方法まで全てわかる、最新情報をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒【5分でわかる】ChatGPT活用ガイドブックの資料ダウンロードはこちら(無料)

企業がAI活用を成功させるための5つのポイント

企業がAI活用を成功させるためのポイントとして以下の5つが挙げられます。

- ①中長期でのAI活用戦略の策定

- ②投資対効果の高い活用目的・方法の選定

- ③アジャイルアプローチでの開発・導入

- ④システムとルールの両面からのリスク管理

- ⑤研修等での社員のAI活用リテラシー向上

それぞれについてわかりやすく紹介していきます。

※200事例の分析に基づく、企業のAI/ChatGPT活用でよくある失敗とベストプラクティスをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒AI/ChatGPT活用しくじり大全の資料ダウンロードはこちら(無料)

①中長期でのAI活用戦略の策定

AIの性能進化が加速しているこれからの時代、足元の取り組みはもちろん、3年・5年スパンでAIをどこまでダイナミックに活用できるかが、企業の競争優位性に直結します。

また、AI活用のレベルは、比較的簡単な各社員のAIツール利用による生産性向上から、AI活用による業務プロセス革新、顧客向けサービスの進化、新サービス/商品の創出まで様々です。

そのため、中長期で目指すAI活用の姿を見据え、その実現に向け逆算したロードマップや、まず足元進めるべき活用を設計することが重要です。

②投資対効果の高い活用目的・方法の選定

AIは人間と同様、全ての業務に対して万能という訳ではなく、膨大なデータに基づいた分析や対応、コンテンツ制作は得意だが、複雑な問いに対して正確な答えを出すのは苦手といった、得意不得意が明確に存在します。

そのため、自社の業務の現状やAIの特徴を踏まえた上で、どのような課題/目的に対して、どのようなアプローチ/範囲/ツールで活用を進めるかを、検討・選定するステップがプロジェクトの投資対効果を左右する、極めて重要なプロセスとなります。

③アジャイルアプローチでの開発・導入

AIは、一度開発・導入して終わりという進め方ではなく、何度もモデル・学習データ・利用方法等を細かくカスタマイズしなおすことで、より理想とする活用を実現することができます。

具体的には、初期仮説に基づいた簡易的なプロトタイプを構築し実際に利用してみる、というサイクルを、1サイクル数週間~数ヶ月の期間で何度も繰り返し、ブラッシュアップしていくという、アジャイル開発のアプローチを取ることが適しています。

④システムとルールの両面からのリスク管理

企業がAI活用に踏み切れない最大の理由として、機密情報漏洩などのリスクへの懸念が挙げられます。

確かに、社員に特段ルールを設けず、一般に公開されているAIツールを使用させるなどの場合、様々な問題が発生する可能性は存在します。

一方で、セキュリティ対策を行ったシステム構築や、社員向けのAIの使用ルールやガイドラインの策定により、リスクをマネジメントし最小化することが可能です。

⑤研修等での社員のAI活用リテラシー向上

AI(特に生成AI)を活用するにあたっては、同じAIを利用していても、使い手のリテラシーによって成果が大きく左右されるという点に注意が必要です。

そのため、AIのポテンシャルを最大限に活用するためには、従業員のAIに対する理解とスキル、すなわちAI活用リテラシーを向上させることが不可欠です。

そこで、研修プログラムや実践的なトレーニングを通じて、従業員がAIの基本的な知識、適切な使用方法、関連するリスクを理解してもらい、効率的かつ責任ある方法で使用できる環境の構築が重要となります。

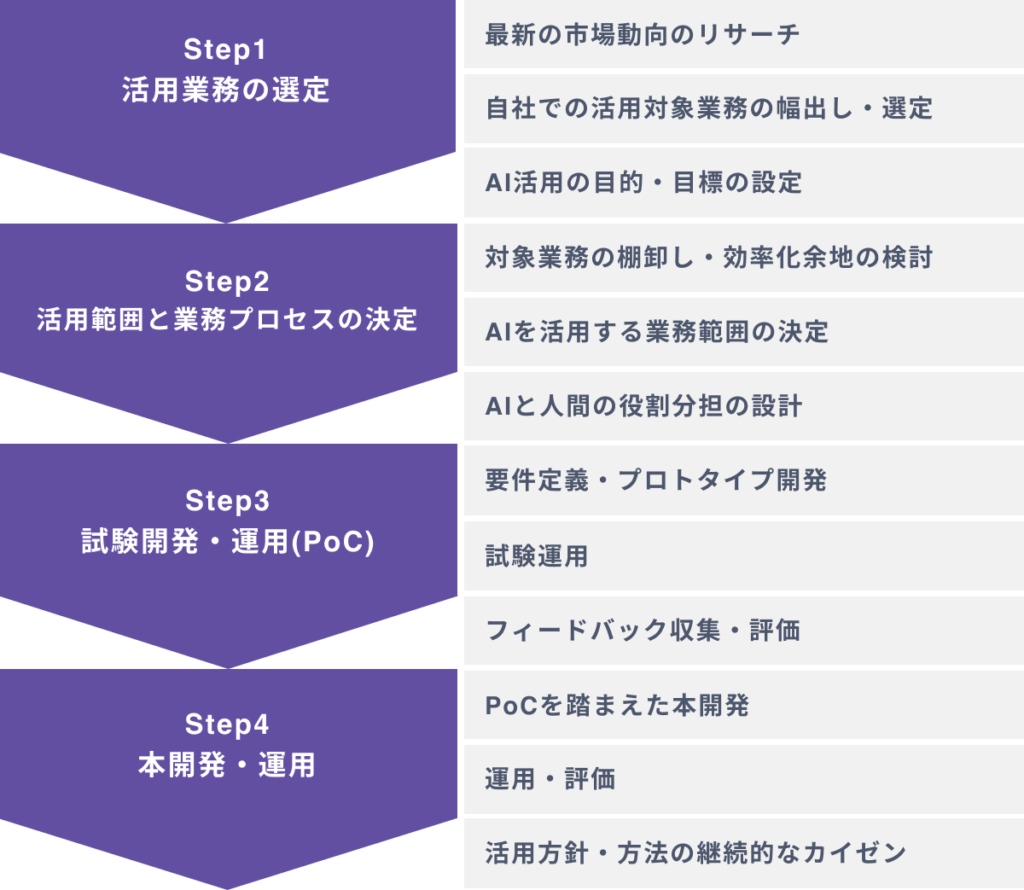

企業がAIを導入するための4つのステップ

企業がAI導入を進めるための流れとして、以下の4つのステップがあげられます。

<STEP1:活用業務の選定>

- 最新の市場動向のリサーチ

- 自社での活用対象業務の幅出し・選定

- AI活用の目的・目標の設定

<STEP2:活用範囲と業務プロセスの決定>

- 対象業務の棚卸し・効率化余地の検討

- AIを活用する業務範囲の決定

- AIと人間の役割分担の設計

<STEP3:試験開発・運用(PoC)>

- 要件定義・プロトタイプ開発

- 試験運用

- フィードバック収集・評価

<STEP4:本開発・運用>

- PoCを踏まえた本開発

- 運用・評価

- 活用方針・方法の継続的なカイゼン

各ステップについてわかりやすく紹介していきます。

※AI/ChatGPTを導入する前に必ず押さえておきたい、基礎知識や導入方法3パターンの比較、リスクと対策などをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒AI/ChatGPT導入マニュアルの資料ダウンロードはこちら(無料)

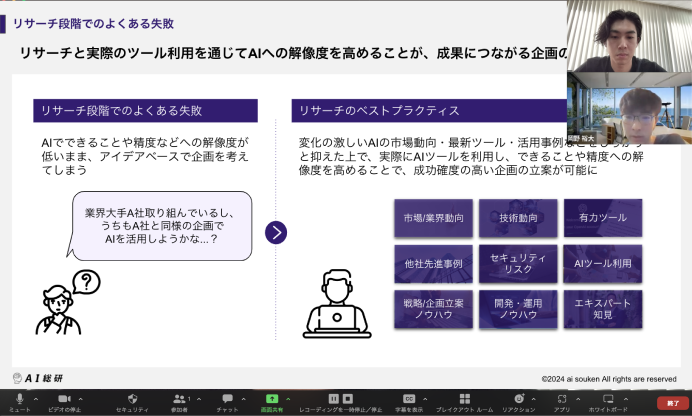

STEP1:活用業務の選定

AIは、定型的な社内業務の効率化から新規事業創出まで幅広い業務に活用可能だからこそ、

AI活用の投資対効果が高い業務を適切に選定することが最も重要となります。

最新の技術や競合の活用動向をキャッチアップした上で、自社の活用可能性の幅出し・整理を行います。その上で、AIをどのような業務・目的・成果目標で導入するかを設定しましょう。

STEP2:活用範囲と業務プロセスの決定

大きなポテンシャルを持つAI活用ですが、人間と同様、どのようなシチュエーション・任せ方でも万能というわけではありません。

そのため、活用業務の現状・課題と、AI・人間の得意/不得意を踏まえた上で、どの範囲の業務をどのように人間と協業しながら任せるかを決定することが重要になります。

STEP3:試験開発・運用(PoC)

いきなり大規模な導入を進めるのではなく、比較的小規模な試験開発・運用(PoC)により、その有効性を確かめることで、AI活用全体の投資対効果を大きく高めることが可能です。

検証したい仮説を事前に明確にした上で、実際にプロトタイプでの試験運用を行い、活用業務や方法の改善ポイントを洗い出しましょう。

STEP4:本開発・運用

PoCで得られた改善ポイントに基づき、自社の経営課題・業務の現状にベストマッチするAI活用の内容やシステムの要件を再度設計し、本開発を行います。

また、本開発後も継続的に成果や活用状況を評価し、継続的なカイゼンを行うことで、自社でのAI活用のインパクトを最大化することができます。

【助成金で最大75%OFF】AI活用研修の無料体験会実施中

AI総研では、AI活用研修サービスの無料体験会を、毎月10社限定で実施しています。

各社様の現状やお悩みに合わせ、AI・ChatGPT活用のアイデアやテクニックなどを、個別のオンラインMTGにて無料でご紹介させていただきます。また、助成金活用やAI研修の選び方などについての各種相談も無料で承ります。

以下のようなご担当者様は、この機会にぜひご参加ください。

- AI研修の実施に興味がある

- 助成金の活用方法や注意点を詳しく知りたい

- 業務効率化に向けたChatGPTなどのAI活用を推進したい