XR(VR・AR)制作の方法は?費用や制作会社・ツール8選も紹介

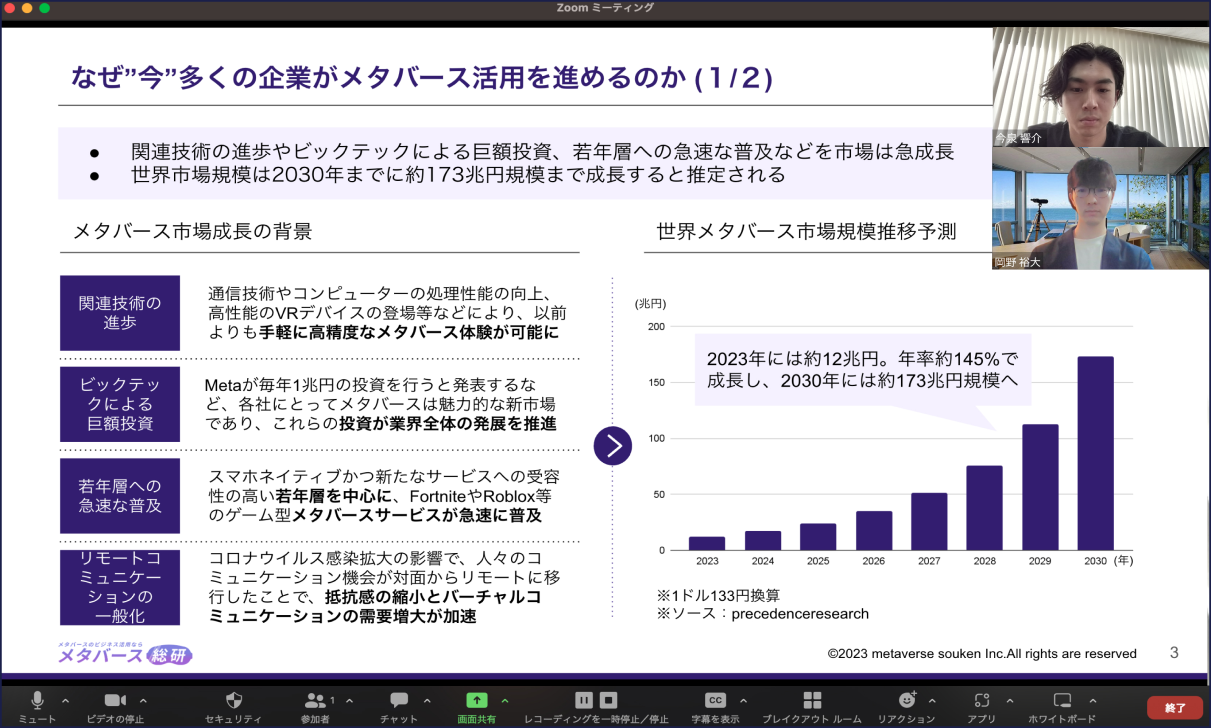

VRやARを含むXR関連サービスは、関連技術の進歩やオンラインコミュニケーション需要の増加を背景に、急速に普及していくと予想されます。

現在、VR/ARは主にゲームやエンタメ業界で活用されていますが、今後は業種を問わず広範な領域でのビジネス活用が進むと予想されており、国内外の大手企業も活用に取り組んでいます。

一方で、「XRとVR/ARの違いがわからない」といった疑問や、「制作の具体的な進め方や費用、制作会社を把握しておきたい」といった関心を持つ方も多いかもしれません。

そこで今回は、XR制作にあたり必ず抑えておきたい、XRの概要や、制作の費用相場、おすすめの制作会社/ツールを分かりやすく紹介します。

本記事を読むことで、XR制作を進める上で必要な情報をまとめてキャッチアップできると思いますので、ぜひ最後までお読みください。

また、メタバース総研では、1000社以上のご担当者様からご好評をいただいている、国内外の最新のメタバース/XR活用事例101選をまとめたレポートを無料で配布しております。

ご興味のある方は、以下リンクからダウンロードしてご活用ください。

⇒【担当者必見】メタバース/XR活用事例101選の資料ダウンロードはこちら(無料)

目次

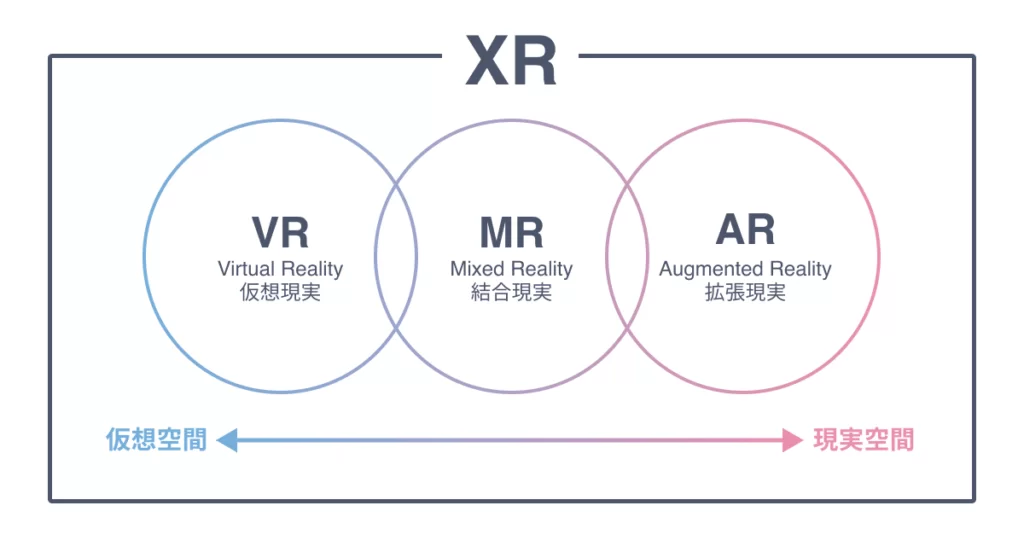

そもそもXRとは?

XRとはExtented Realityの略称で、リアルの世界とバーチャルの世界を融合した技術を指す、広い概念です。XRに含まれる代表的な技術としてVR・AR・MRなどの先端技術があります。新たな技術開発が多数行われている分野であり、明確にVRやARに分類できない技術をXR技術と表現することもあります。

VR・AR・MRの違い

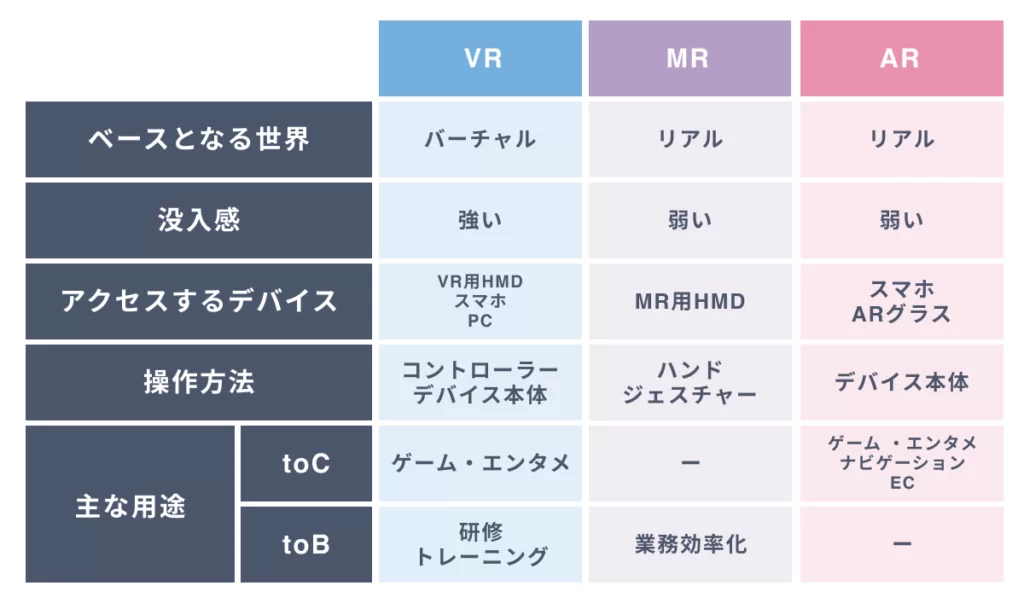

XRの代表的な技術であるVR・AR・MRですが、上の表のような違いがあります。それぞれについて簡単に紹介していきます。

VR(Virtual Reality:仮想現実)とは

VRとはVirtual Realityの略称で、別名仮想現実とも呼ばれます。最先端の3DモデリングやVRデバイス等の技術により、まるでその世界に入り込んでいるかのように感じられる、デジタル上の仮想空間を提供する技術のことを指します。

toC向けにはゲームの使用を中心に利用が拡大しており、まるでゲームの世界に入り込んだかのような没入感・臨場感を感じながらプレイすることが出来ます。

AR(Augumented Reality:拡張現実)とは

ARとはAugumeted Realityの略称で、別名拡張現実とも呼ばれます。

現実世界にデジタルの情報を視覚的に重ね合わせ情報を追加することで、リアルの世界を拡張する技術のことを指します。ARを活用することで、リアルの街にキャラクターが存在するかのようなゲームを楽しんだり、リアルの街に道順を示す矢印などの情報が表示され、スムーズに目的地にたどり着くことができたりと、私たちの暮らしをより豊かに・便利にすることができます。

MR(Mixed Reality:複合現実)とは

MRとはMixed Realityの略称で、別名複合現実とも呼ばれます。

ARとVRをかけあわせた概念で、リアルの世界にデジタルのオブジェクト(情報/コンテンツ)が表示された上で、手などを使ってオブジェクトを直観的に操作できる技術のことを指します。名前の通り、現実世界と仮想世界がミックスされたような体験をすることができます。

※メタバース/XRの基礎知識からビジネス活用方法と最新事例、進め方までをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒【ゼロから分かる】メタバース/XRのビジネス活用ガイドブックのダウンロードはこちら(無料)

XR制作の2つの方法

XR制作の方法として以下の2つが挙げられます。

- ①制作会社に依頼をする

- ②制作ツール/プラットフォームを活用する

それぞれの制作方法について分かりやすく紹介します。

※メタバース/XRの開発を検討する際に、必ず抑えておきたい、企画〜開発までの4つのステップやポイントをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒【完全版】メタバース/XR開発ガイドブックの資料ダウンロードはこちら(無料)

①制作会社に依頼をする

1つ目は制作会社に依頼をする方法です。メリットとして以下の4点が挙げられます。

- 1.制作会社の豊富な経験やスキルをもとにハイクオリティなXR制作が行える

- 2.自社の要望に対してオーダーメイドに近い形でXR制作が行える

- 3.自社社員に経験や知識が無くともXR制作を行える

- 4.自社社員のリソースを大きく節約できる点

一方、デメリットとしては、自社での開発や制作ツール/プラットフォームを活用する場合に比べ、費用がかかってしまう点が挙げられます。

②制作ツール/プラットフォームを活用する

2つ目は制作ツール/プラットフォームを活用する方法です。メリットとしてXR制作の費用を抑えることができる点が挙げられます。

一方のデメリットは以下の3点です。

- 1.制作できるXRの機能や体験、ビジュアルなどに制限がある

- 2.経験やスキルを有した社員がいない場合、制作を進めるハードルや工数が大きい

- 3.自社社員が手を動かす必要がありリソースが一定必要になってしまう

そのため、制作ツール/プラットフォームは、プロモーション等に活用する簡易的なXRの制作のために活用されることが一般的です。またMRは、VR/ARに比べ高度な技術を要するため、ツール/プラットフォームで自作するケースは稀です。

XR制作の費用相場とは

XR制作の費用相場は、制作会社に依頼する場合と制作ツール/プラットフォームを活用する場合で異なります。

- ①制作会社に依頼した場合

- ②制作ツール/プラットフォームを活用した場合

それぞれについて分かりやすく解説します。

①制作会社に依頼した場合

1.VR制作の場合

企画からシステム開発まで一貫して依頼すると、3DCGの作成数などにもよりますが、最低でも約50万円、平均すると約250万円以上はかかります。また、VRヘッドセットが不要なスマートフォン用VRであれば比較的安価に制作できますが、HMD(ヘッドマウントディスプレイ)対応のVRは費用が高くなります。

2.AR制作の場合

専用のARアプリを1から開発すると、総額400~700万円程度が相場となっています。その内訳は大きく➀システム開発費用②プロジェクトマネジメント費用③コンテンツ作成費用に分けられます。➀のシステム開発費用は大体200~300万円、②のプロジェクトマネジメント費用が200~300万円、それらに加えて③コンテンツ作成費用が必要になる場合が多いです。また、WebARの場合はARアプリよりも費用が安く抑えられます。

3.MR制作の場合

AR・VRと比較すると、MRは高度な3D制作が必要なため費用が高くなりやすいです。基本的にMRはスマートフォン用ではなくHMD対応のものになるため、少なくともHMD対応のVRと同等くらいの費用を見込んでおくと良いでしょう。

②制作ツール/プラットフォームを活用した場合

制作ツール/プラットフォームを活用する場合の制作費用は、VR/AR/MRの技術的な違いよりも制作ツール/プラットフォームの利用料金に依存します。

プロモーション等に活用する簡易的なVR/ARを制作する場合、制作ツール/プラットフォームは月額約3万円程度〜利用することができます。基本のプランが月額制で設定されており、作成できるVR/ARの数や、表現できるコンテンツの豊富さなどにより追加で課金する設定となっていることが多いです。

おススメのXR制作会社3選

おススメのXR制作会社として以下の3社が挙げられます。

- ①Monstarlab:多数の開発実績を誇るアプリ・ウェブシステム開発企業

- ②メタバース総研:各社の目的達成に向けた成果に繋がるメタバース/XRを開発

- ③ネクストシステム:AIやXRの技術開発を行うシステム開発企業

それぞれの会社について分かりやすく紹介します。

※メタバース/XRのコンサル/開発会社を選ぶ際のポイント4つやおすすめ企業11社の比較をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒メタバース/XRのコンサル/開発会社選定ガイドブックの資料ダウンロードはこちら(無料)

①Monstarlab:多数の開発実績を誇るアプリ・ウェブシステム開発会社

MonstarLabは、多数の開発実績を誇るアプリ・ウェブシステム開発会社です。

MonstarLabの強みとして以下の2点が挙げられます。

- 1.開発実績数2200件という豊富な実績がある

- 2.デザインから開発までワンストップで対応する

1.開発実績数2200件という豊富な実績がある

MonstarLabは株式会社クボタ、株式会社LIXIL、日本郵便株式会社、サントリー食品インターナショナル株式会社など業種業態を問わず様々な企業の支援実績があり、累計で2200件を超える企業を支援してきました。

2.デザインから開発までワンストップで対応する

一般的にアプリ・ウェブシステムの開発会社は開発に特化しているケースがほとんどですが、MonstarLabは開発だけでなく、戦略立案やリサーチやデザインなどのサービスを提供しています。

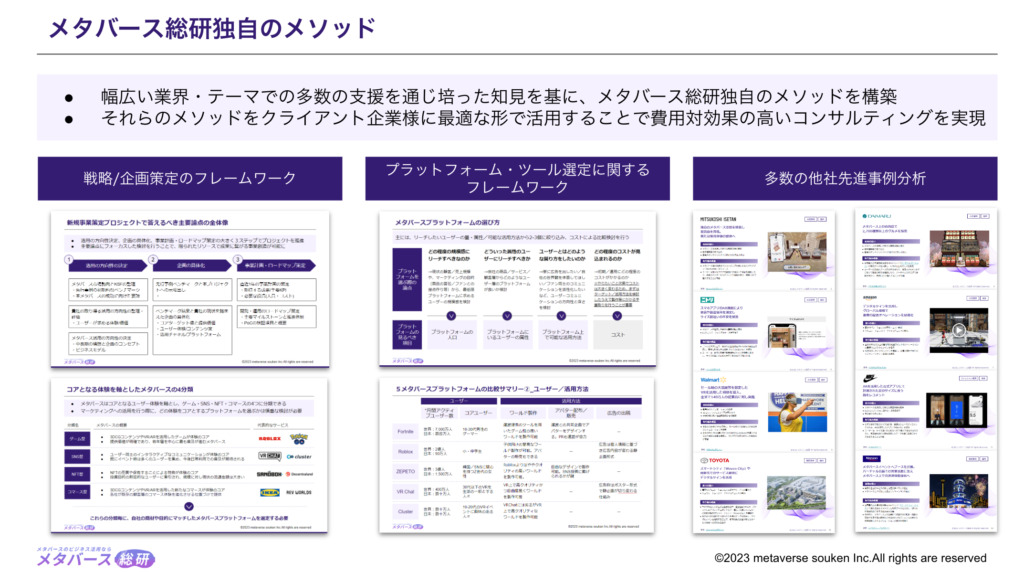

②メタバース総研:各社の目的達成に向けた成果に繋がるメタバース/XRを開発

メタバース総研は、企業向けのメタバース/XRのコンサルティング・開発を行っている会社です。

メタバース総研の強みとして以下の3点が挙げられます。

- 1.国内最大級のメディア運営/豊富なコンサルティング経験による戦略策定力

- 2.中立的な立場から各社に最適なツール/プラットフォームを選定可能

- 3.強力なパートナー企業/クリエイターによる総合的な支援力

1.国内最大級のメディア運営/豊富なコンサルティング経験による戦略策定力

メタバース総研は、国内最大級のビジネスに特化したメタバース/XRメディアの運営と幅広い業界の大手企業へのコンサルティング経験を通じた戦略策定力を強みとしています。

そのため支援の際は、クライアント企業様の事業の課題・活用の目的を踏まえたメタバースの活用戦略/企画策定を徹底しています。このこだわりが、多くの企業が陥っている”メタバース/XR活用自体の目的化”を防ぎ、成果に繋がる活用を実現します。

2.中立的な立場から各社に最適なツール/プラットフォームを選定可能

メタバース総研は、特定のメタバース/XR開発ツールやプラットフォームを有していません。

そのため、特定の開発ツールやプラットフォームの活用ありきの支援ではなく、中立的な立場からクライアント企業様のプロジェクト毎に最適なプラットフォームやツールを選定し、支援することが可能です。

3.強力なパートナー企業/クリエイターによる総合的な支援

メタバース総研は、技術領域・ユースケース毎に、業界を代表する実績/ソリューションを有する12社の企業や38名のクリエイターとパートナーとして協働しています。

そのため、クライアント企業様の課題やご要望に合わせ、パートナー企業/クリエイターらとともに最適な各種ソリューションをご提供しています。

※メタバース総研は豊富な経験とナレッジに基づき、各社様に合わせた先進事例や具体的な活用アイデアなどの最新ナレッジをご提供させていただいております。 メタバース/XR活用でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

⇒メタバース/XRのビジネス活用個別無料相談会の詳細はこちら

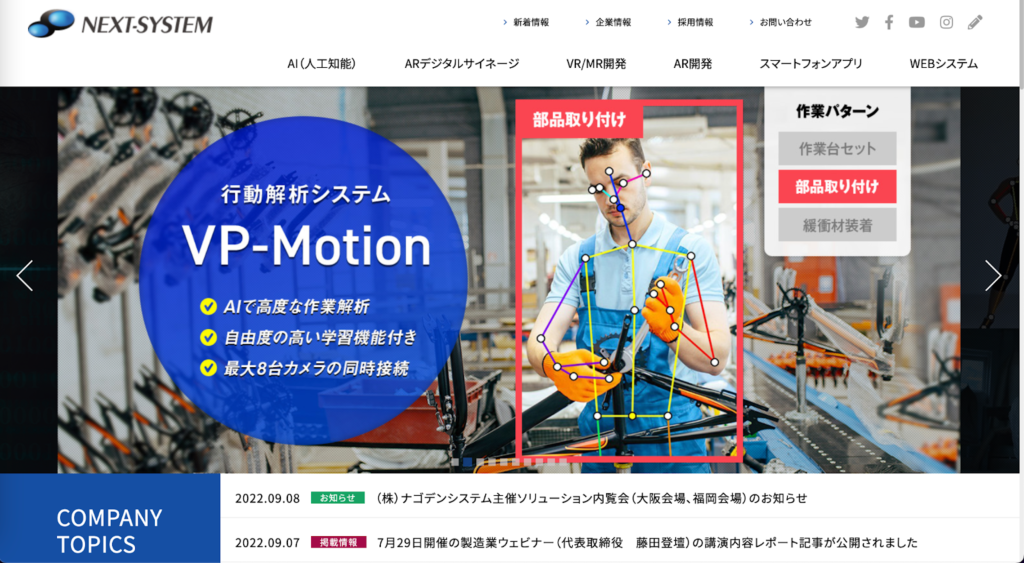

③ネクストシステム:AIやXRの技術開発を行うシステム開発企業

ネクストシステムは、AIやXRの技術開発を行うシステム開発企業です。

ネクストシステムの強みとして以下の2点が挙げられます。

- 1.AR(拡張現実)技術者が20名在籍

- 2.AIとXR(AR/VR/MR)を融合した開発が行える

1.AR(拡張現実)技術者が20名在籍

ネクストシステムは20名ものAR(拡張現実)技術者が在籍しています。また、技術社員は大手メーカー開発部隊出身者や小・中学生時代からプログラミングを行っていた者がほとんどで、技術力が高いのが強みです。

2.AIとXR(AR/VR/MR)を融合した開発が行える

ネクストシステムはAIとXR(AR/VR/MR)を融合した開発が行える会社です。AIもしくはXRのみの開発ができる企業は数多くございますが、その両方を融合した開発ができるという点で国内でも希少な会社です。

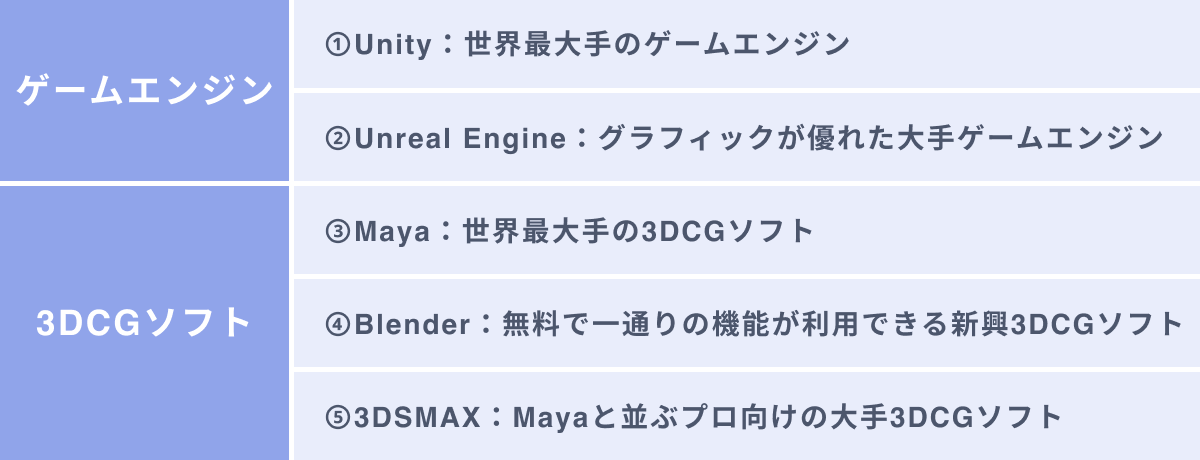

おススメのVR制作ツール5選

XR制作ツールには、VRを得意とするツールとARを得意とするツールの2つに分けられます。そこで、おすすめのVR制作ツール5選とAR制作ツール3選をそれぞれ紹介していきます。

おすすめのVR制作ツールは以下の5つです。

- ①Unity:世界最大手のゲームエンジン

- ②UnrealEngine:グラフィックが優れた大手ゲームエンジン

- ③Blender:個人事業主 / 中小企業に最適なメタバース空間作成ソフト

- ④Maya:大規模な開発会社に最適なメタバース空間作成ソフト

- ⑤3ds Max:建築設計事務所に最適なメタバース空間作成ソフト

それぞれをわかりやすく紹介していきます。

※メタバース/XR開発ツールを選ぶ際の3つのポイントや主要5ツールの機能・料金の比較をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒メタバース/XR開発ツール選定ガイドブックの資料ダウンロードはこちら(無料)

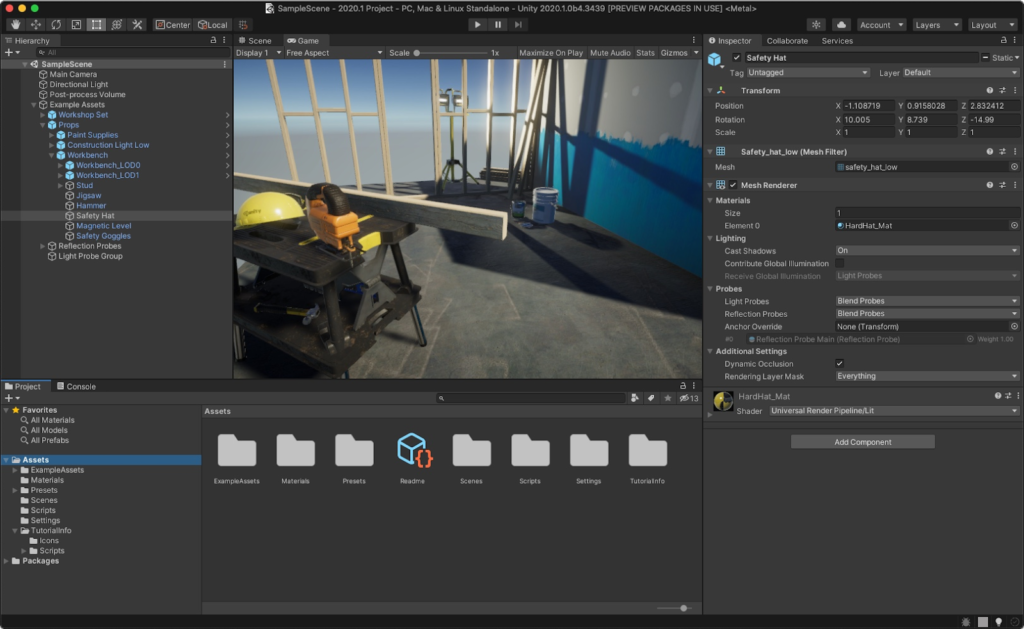

①Unity:世界最大手のゲームエンジン

Unityは2005年にユニティ・テクノロジーズ社により開発された、世界で最も普及しているゲームエンジンです。初心者でも比較的簡単に扱えることや、活用できるアセットなどの開発環境が充実していることから、ゲーム開発者の約6割に利用されているという統計もあります。

3Dコンテンツを開発するゲームエンジンとしてのコア機能はもちろん、ゲームらしい振る舞いをする実行環境や、開発に活用できる充実したアセット(イラスト、パーツ、背景、音声など)などの機能を備えていることから、ゲーム/3Dコンテンツの開発プラットフォームと言えます。

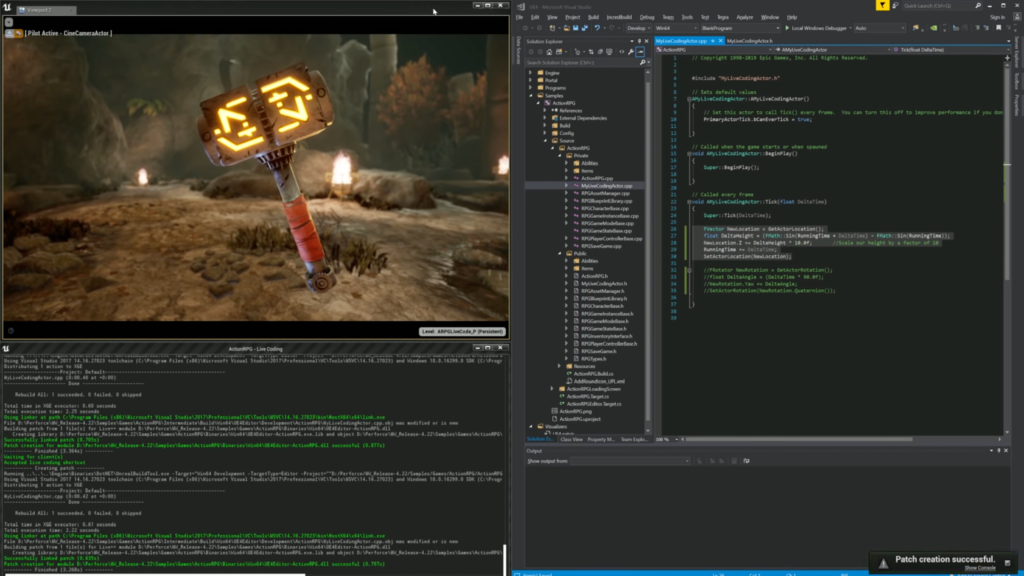

②UnrealEngine:グラフィックが優れた大手ゲームエンジン

Unreal Engineはフォートナイトなどの有名ゲームを手がける、アメリカのEpic Games社により開発された大手ゲームエンジンです。グラフィック性能の高さなどから、Unityとともにゲームエンジン業界の2強としてのポジションを確立しており、ゲーム開発者の約2割に利用されているという統計もあります。

Unityと比べ、基本的な仕様は似ているものの、グラフィック性能の高さが特徴となっており、RPGなどの高度なグラフィック表現が求められるゲームの開発に多く用いられる傾向にあります。

③Blender:個人事業主 / 中小企業に最適なメタバース空間作成ソフト

Blenderは、Blender Foundationによって提供されている統合型のオープンソースのメタバース空間作成ソフトです。無料で利用できることに加えて、モデリング、アニメーション、シミュレーション、レンダリング等のメタバース空間作成に必要なあらゆる機能が備わっています。機能の特徴としては、映画やエンタメ向けのアニメーションやエフェクトが豊富であることが挙げられます。

Blenderは個人事業主 / 中小企業 / スタートアップがメインで利用しており、ユーザー数は100万〜300万人と言われています。

近年、アップデートが繰り返されており、業界で主流な有料3DCGソフトMayaとも肩を並べるほどの充実した機能を無料で利用できることから、大きな注目を集めるメタバース空間作成ソフトです。

④Maya:大規模な制作会社に最適なメタバース空間作成ソフト

Mayaは、AutoDeskによって提供されている統合型のハイエンドメタバース空間作成ソフトです。利用料金は「¥36,300/1 ヶ月契約」ですが、モデリング、アニメーション、シミュレーション、レンダリング等のメタバース空間作成に必要なあらゆる機能が備わっています。特に、アニメーションやテクスチャリング等に活用されるケースが多いです。

Mayaは大規模な制作会社がメインで利用しており、ユーザー数は1万〜4万人と言われています。

ディズニーを始めとする世界最高峰のクリエイティブ企業にも採用されているなど、メタバース空間作成ソフトの定番的な存在です。

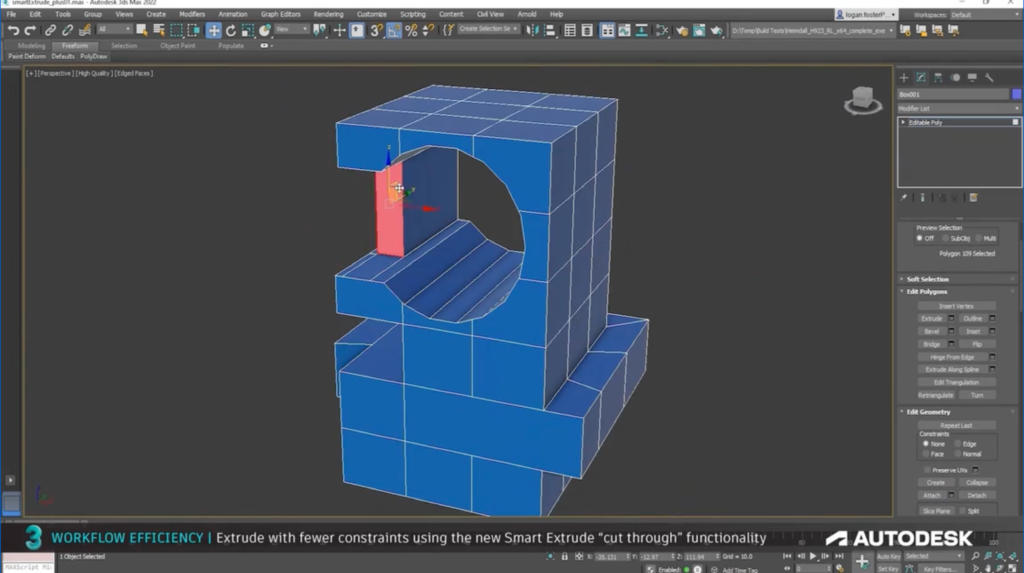

⑤3ds Max:建築設計事務所に最適なメタバース空間作成ソフト

3ds Maxは、AutoDeskによって提供されている統合型のプロフェッショナル向けメタバース空間作成ソフトです。利用料金は「¥36,300/1 ヶ月契約」ですが、モデリング、アニメーション、シミュレーション、レンダリング等のメタバース空間作成に必要なあらゆる機能が備わっています。特徴としては、建築パースの制作やアニメーションCGの制作等に活用されることが挙げられます。

3ds Maxは建築設計事務所やゲーム開発会社やアニメーション制作会社がメインで利用しており、ユーザー数は非公開ですがMAYAよりは少ないと予想されます。

鬼滅の刃のアニメ制作にも採用されているなど、メタバース空間作成ソフトの定番的な存在です。

おススメのAR制作ツール3選

おすすめのAR制作ツールは以下の3つです。

- ①ARCore:Googleが提供するAndroid端末向けARプラットフォーム

- ②ARKit:Appleが提供するiOS端末向けARプラットフォーム

- ③8thwall:国内外の有名企業が利用するWebAR開発プラットフォーム

それぞれをわかりやすく紹介していきます。

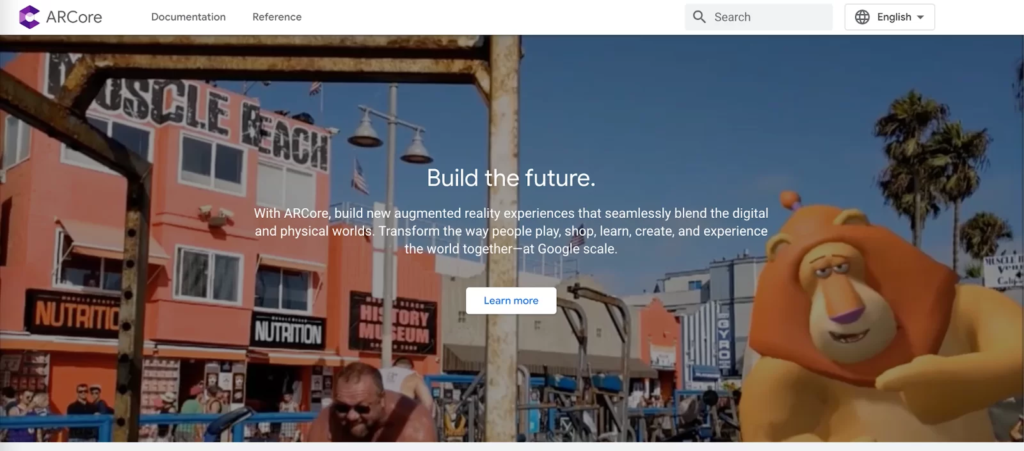

①ARCore:Googleが提供するAndroid端末向けARプラットフォーム

ARcoreは、GoogleがAndroid端末向けに提供しているARプラットフォームです。

ARcoreの特徴として以下の2点が挙げられます。

- 1.ARアプリを無料で開発できる

- 2.対応しているスマートフォンやタブレットでARアプリを操作できる

1.ARアプリを無料で開発できる

以前はARアプリを開発する際は企業からライセンスを購入する必要がありましたが、ARCoreを使えばARアプリを無料で開発することができます。

2.対応しているスマートフォンやタブレットでARアプリを操作できる

ARcoreはGoogle、ASUS、HUAWEI、Samsung、Sonyなどのデバイスを活用してARアプリを操作でき、AR空間を楽しむために追加機器を端末に取り付ける必要がありません。

ARcoreは、Googleが提供しているARプラットフォームであるため、全世界で広く利用されています。

②ARKit:Appleが提供するiOS端末向けARプラットフォーム

ARKitは、AppleがiPhoneやiPadなどのiOS端末向けに提供しているARプラットフォームです。

ARKitの特徴として以下の3点が挙げられます。

- 1.機能が豊富

- 2.対応しているスマートフォンやタブレットでARアプリを動作できる

- 3.ARアプリを無料で開発できる点

1.機能が豊富

ARKitには人体の認識・オクルージョン(奥にある3DCGは欠けた状態で描画するという処理)、前後カメラの同時利用などの機能があります。

2.対応しているスマートフォンやタブレットでARアプリを動作できる

ARKitはAppleが提供しているARプラットフォームであるため、iPhoneやiPadなどのiOS端末でARアプリを操作することができます。

3.ARアプリを無料で開発できる点

ARKitもARcoreと同様にライセンスを購入せずに、無料でARアプリを開発することができます。

ARKitは、Appleが提供しているARプラットフォームであるため、全世界で広く利用されています。

③8thwall:国内外の有名企業が利用するWebAR開発プラットフォーム

8thwallは、アメリカのWall社が提供する簡単にWebARを作成できる開発プラットフォームです。

8thwallの特徴として以下の2点が挙げられます。

- 1.WebARを作成できる

- 2.初学者でも比較的利用しやすい

1.WebARを作成できる

アプリARに対するWebARの強みとして専用アプリのDLが不要でありユーザーに普及しやすい点、OSを問わないためAndroid、iOSそれぞれに対する開発が不要な点、Webならではのリンク機能などによって高い集客効果が見込める点などが挙げられ、8thwallはそのようような強みを持ったWebARを作成することができます。

2.初学者でも比較的利用しやすい

WebARはデモやアシスタントツールが豊富に用意されているため、ARCoreやARKitと比べると初学者でも利用しやすいツールとなっています。

そのため、8thwallは国内外の大手企業に利用されており、国内ではトヨタ自動車やSony Pictures、海外ではマクドナルド、NIke、アディダスなどの大手企業が8thwallを利用してAR開発を行っています。

費用対効果・実現性が高いメタバース活用方法

メタバースの知見が不足しており、メタバース活用の企画や開発に課題を抱えていませんか?

そのような課題はメタバース総研のコンサルティング・開発支援サービスで解決することができます。

是非メタバース総研にお問い合わせください。

豊富な経験・ナレッジを活かした戦略・企画策定

数多くの企業様に対するコンサルティングや国内最大級のビジネス特化型メタバースメディアの運営で培った豊富な知見を活用し、成果につながる戦略・企画を策定します。

強力なパートナーシップによる最適なアプローチ設計

各領域の業界を代表するソリューション提供企業とのパートナーシップを構築。案件毎に中立的な立場から、費用対効果の高いアプローチを設計します。

経験豊富なクリエイター・エンジニア・コンサルタントによる並走支援

業界トップクラスの経験/スキルを有するクリエイター・エンジニア・コンサルタントから、最適なメンバーをアサイン。戦略立案から実行まで並走し、社内のリソース不足を解決します。

「課題や依頼内容が明確になっていない」、「社内で合意が取れていない」場合でも問題ございません。メタバース総研へのお問い合わせをお待ちしております。

メタバース/XR活用の個別無料相談会実施中

メタバース総研では、メタバース/XR活用の個別無料相談会を実施しています。

各社様のメタバース/XR活用に関する課題解決に向け、最新の市場動向や具体的な活用アイデアなどを、個別のオンラインMTGにて、無料でご紹介させていただきます。

以下のようなお悩みをお持ちのご担当者様は、この機会にぜひお申込みください。

- 興味はあるが、そもそも活用するかどうか迷っている

- 自社に合った活用方法へのアドバイスが欲しい

- 自社の企画の参考になる活用事例を知りたい

- どのように活用を進めていけば良いか分からず困っている