ChatGPTの3大セキュリティリスク|7つの情報漏洩対策も紹介

更新日:

アメリカの売上上位企業500社のうち、80%以上が既に導入を進めるChatGPT。

一方で、セキュリティ面の不安から導入に踏み切れない方も多いのではないでしょうか?

確かにChatGPTには情報漏洩等のセキュリティリスクがありますが、適切な対策を施すことにより、ビジネスにおいても安全に活用することができるようになります。

本記事では、ChatGPTの情報漏洩リスクが気になっている方に向けて、ChatGPTのセキュリティリスクと具体的な対策をわかりやすくご紹介します。

AI総研では、社員様のAI活用促進に課題がある企業様に対して、助成金を活用して最大75%オフになる大変お得な実践型AI研修サービスを提供しご好評いただいています。

ChatGPTのセキュリティ面での3つのリスク

ChatGPTのセキュリティ面でのリスクとして、以下の3つが挙げられます。

- ①ChatGPTに入力した個人情報・機密情報の流出

- ②チャット履歴の情報の流出

- ③ChatGPTのアカウント情報の流出

それぞれについてわかりやすく紹介していきます。

※AI/ChatGPTを導入する前に必ず押さえておきたい、主要なリスクと具体的な対策をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒AI/ChatGPT導入のリスクと対策ガイドブックの資料ダウンロードはこちら(無料)

①ChatGPTに入力した個人情報・機密情報の流出

ChatGPTに入力した情報は、ChatGPTが学習するために、基本的にはクラウド上で保管されます。

そのため、会社内部の機密情報や顧客の個人情報などを入力してしまうと、サービス提供者や他のユーザーに機密情報が流出してしまうリスクが存在します。

②チャット履歴の情報の流出

ChatGPTと対話した内容は、チャット履歴として記録され、あとから閲覧することができます。

特に、1つのアカウントを複数人で共有している場合には、他のユーザーが自由にチャット履歴を閲覧することができるため、情報流出の危険が高まります。

③ChatGPTのアカウント情報の流出

ChatGPTを利用するためには、メールアドレスとパスワードを設定してアカウントを作成する必要があります。

アカウント情報の管理を怠ると、自分のメールアドレスやパスワードが流出し、その結果、第三者に勝手にChatGPTを使われてしまうおそれがあります。

AI総研では、社員様のAI活用促進に課題がある企業様に対して、助成金を活用して最大75%オフになる大変お得な実践型AI研修サービスを提供しご好評いただいています。

ChatGPTのセキュリティリスクへの7つの対策

ChatGPTのセキュリティ面でのリスクへの対策として、以下の7つが挙げられます。

- ①個人情報や機密情報を入力しない

- ②チャット履歴をオフにする

- ③ChatGPT API版やEnterpriseプランを利用する

- ④セキュリティシステムを導入する

- ⑤Azure OpenAI Serviceを利用する

- ⑥利用ルールやマニュアルを策定する

- ⑦従業員へのリテラシー教育を行う

それぞれについてわかりやすく紹介していきます。

※これさえ読めば、ChatGPTの機能・できること・活用方法まで全てわかる、最新情報をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒【5分でわかる】ChatGPT活用ガイドブックの資料ダウンロードはこちら(無料)

①個人情報や機密情報を入力しない

ChatGPTを通じた情報流出によるトラブルを防ぐ最も確実な手段は、ChatGPTに個人情報や機密情報を入力しないことです。

個人情報や機密情報に該当する部分は「XXX」などとマスキングすることなどの対応をとることで、情報流出を防ぎつつ、ChatGPTを有効に活用することができます。

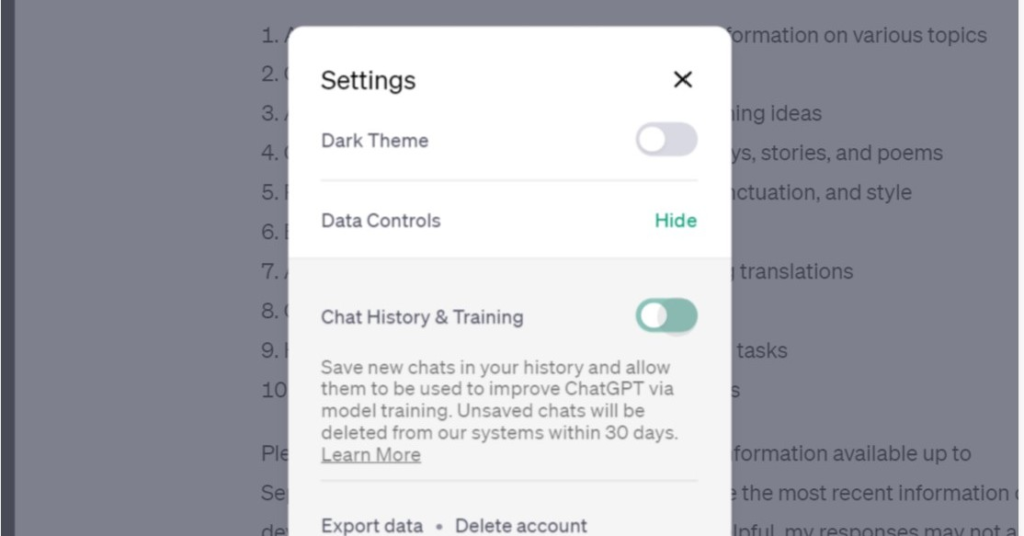

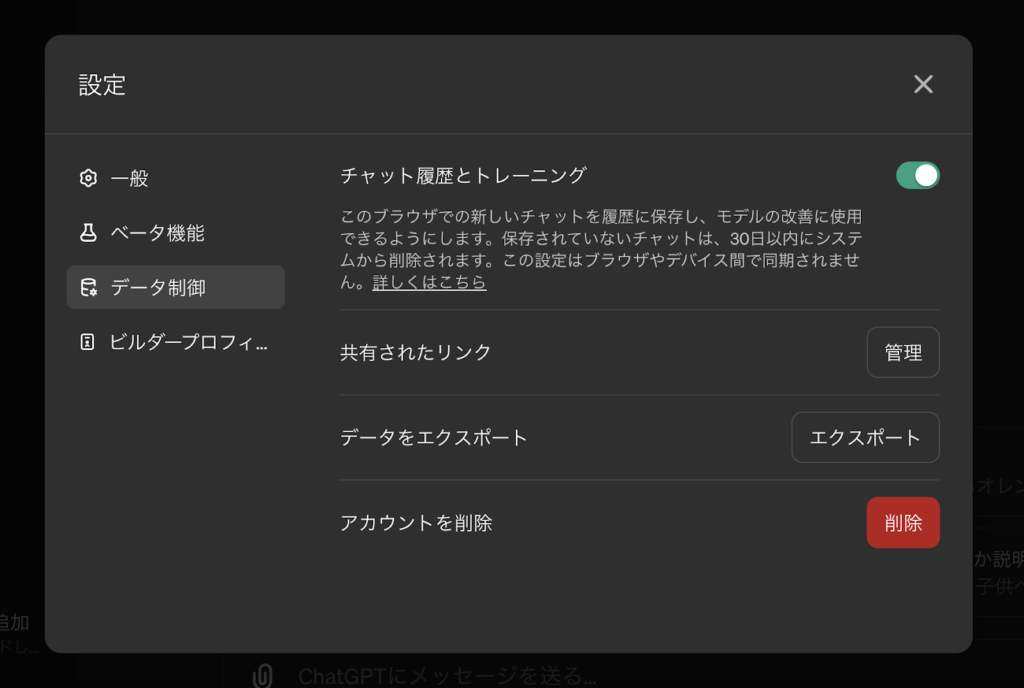

②チャット履歴をオフにする

ChatGPTには、対話内容の履歴をオフにするオプトアウトと呼ばれる機能があります。これにより、入力した情報がChatGPTに学習されなくなり、履歴としても残らないので、情報流出の危険を回避することができます。

オプトアウト機能の設定方法やメリット・デメリットについては、以下の記事でわかりやすく紹介しています。

⇒ChatGPTのオプトアウト機能とは?情報漏洩を防ぐ設定方法を紹介

③ChatGPT API版やEnterpriseプランを利用する

ChatGPTには、様々なプランや活用方法があり、方法ごとにセキュリティの強さが異なります。

ChatGPTをAPI連携して活用すれば、入力した情報がChatGPTに学習されないため、情報流出のリスクを回避することができます。

また、ChatGPT Enterpriseという法人向けのプランは、米国公認会計士協会(AICPA)が開発した、高水準のセキュリティを維持するための国際的な基準である、SOC 2に準拠するレベルのセキュリティを実現しており、情報流出のリスクが最小限に抑えられています。

④セキュリティシステムを導入する

社内でブラウザ版のChatGPTを利用している場合には、サイバー攻撃やウィルス感染を防ぐために、セキュリティシステムを導入することが重要です。

機密情報のコピーを禁止するData Loss Preventionやウィルス感染対策ソフトなどを導入することで、ChatGPTによるセキュリティトラブルを未然に防止することができます。

⑤Azure OpenAI Serviceを利用する

Azure OpenAI Serviceとは、Microsoftが提供するChatGPT導入環境構築サービスです。

ChatGPTのモデルであるGPT-3.5やGPT-4を社内のシステムやアプリケーションに組み込むためのツールであり、高度なセキュリティ環境のもとでChatGPTを導入できるというメリットがあります。

⑥利用ルールやマニュアルを策定する

ChatGPTによるセキュリティリスクを回避し、安全に利用するためには、明確な利用ルールやマニュアルを策定することが重要です。

具体的には、社内でのAIの使用目的、使用範囲、倫理ガイドライン、データ取り扱いのルール・マニュアルを策定する必要があります。

⑦従業員へのリテラシー教育を行う

ChatGPTのポテンシャルを最大限に活用しつつ、同時にリスクを管理するためには、従業員のAIに関する理解とスキル、すなわちAIリテラシーを向上させることが不可欠です。

研修プログラムや実践的なトレーニングを通じて、従業員がChatGPTの基本的な知識、適切な使用方法、関連するリスクを理解することで、ChatGPTの安全な利用を促すことができます。

AI総研では、社員様のAI活用促進に課題がある企業様に対して、助成金を活用して最大75%オフになる大変お得な実践型AI研修サービスを提供しご好評いただいています。

ChatGPTによる企業の情報漏洩事例2選

ChatGPTによる代表的な企業の情報漏洩事例として以下の2つが挙げられます。

- ①サムスンの社内ソースコードが生成AI経由で外部に流出

- ②日本のChatGPTアカウント661件が闇取引市場で売買される

それぞれについてわかりやすく紹介していきます。

※200事例の分析に基づく、企業のAI/ChatGPT活用でよくある失敗とベストプラクティスをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒AI/ChatGPT活用しくじり大全の資料ダウンロードはこちら(無料)

①サムスンの社内ソースコードが生成AI経由で外部に流出

生成AI活用による代表的な企業の情報漏洩事例として韓国サムスン電子での情報漏洩が挙げられます。

サムスン電子は、従業員によるChatGPTなどの生成人工知能(AI)ツールの利用を禁止する新ポリシーを策定しました。

これは、従業員がChatGPTにセンシティブなデータをアップロードし、誤って情報をリークさせた事例が発覚したためです。

詳細な内容は不明ですが、エンジニアが社内ソースコードをChatGPTにアップロードし、外部サーバーに保存されたデータが他のユーザーに開示されたことが背景にあるとされています。

新たなポリシーは、社内のコンピューターやタブレット、携帯電話、社内ネットワークでの生成AIシステムの使用を禁止し、個人所有の端末でChatGPTなどを利用する場合には、サムスンの知的財産や会社関連の情報、個人データを入力しないよう要求しています。

②日本のChatGPTアカウント661件が闇取引市場で売買される

シンガポールの情報セキュリティ会社Group-IBは、日本からChatGPTのログイン情報(IDとパスワード)が漏洩していると発表しました。

グループIBは、ウェブブラウザなどに保存された情報を盗み出すマルウェア「インフォスティーラー」によってこの漏洩を検知しました。

2023年5月までの1年間で、ChatGPTのアカウントがダークウェブの闇市場で取引されており、その中で少なくとも661件が日本からの漏洩であることが確認されています。

AI総研では、社員様のAI活用促進に課題がある企業様に対して、助成金を活用して最大75%オフになる大変お得な実践型AI研修サービスを提供しご好評いただいています。

企業がChatGPTを安全に活用するための4つの注意点

企業がChatGPTを安全に活用するためのその他の注意点として以下の4つが挙げられます。

- ①最適なChatGPT活用範囲の設定

- ②最適なChatGPTプラン選定・導入後の設定

- ③リスクを最小化するデータマネジメント

- ④最新動向を踏まえたChatGPT活用方法の定期的な見直し

それぞれについてわかりやすく紹介していきます。

※AI/ChatGPTを導入する前に必ず押さえておきたい、基礎知識や導入方法3パターンの比較、リスクと対策などをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒AI/ChatGPT導入マニュアルの資料ダウンロードはこちら(無料)

①最適なChatGPT活用範囲の設定

ChatGPTは全ての業務に対して万能という訳ではなく、明確に得意不得意が存在します。

そのため、ChatGPT活用の成果を最大化し、リスクを最小化するためには、活用する範囲を適切に設定することが極めて重要です。

これにより、不適切な情報生成や不意の法的問題の防止につながります。

②最適なChatGPTのプラン選定・導入後の設定

各企業の状況や目的に最適なAIツールの選定と導入は、安全かつ効率的なAI活用に向けて非常に重要です。

ChatGPTを活用し構築された様々なAIツールの中から、その機能、性能、セキュリティ対策が自社の要求を満たしているかを評価し、適切なものを選ぶ必要があります。

さらに、AIツールの導入時も、セキュリティが強化されたChatGPT Enterpriseのプランを利用する、ユーザーが入力した内容を学習させない「オプトアウト」を選択する、等の対処を取ることで、自社のリスクを最小化することができます。

③リスクを最小化するデータマネジメント

ChatGPTは、入力されたデータに基づいて動作するため、データマネジメントの質がChatGPTの出力品質に直結します。

データの正確性、偏りのなさ、機密性の保持は、リスクを最小化する上で極めて重要です。

適切なデータマネジメントの実施により、データの質を確保し、情報漏洩や不正確な情報生成のリスクを低減します。

④最新動向を踏まえたChatGPT活用方法の定期的な見直し

ChatGPTの技術・サービスは日々進化しており、新たな活用方法や利用プロセスが登場し、それに応じて新たなリスクが生じる可能性が高いです。

したがって、国内外のChatGPTに関する最新の動向を常に把握し、企業のChatGPT活用方法を定期的に見直し、更新することが必要となります。