生成AIソリューションの7つの種類を比較|事例や選び方も紹介

更新日:

ChatGPTの普及をきっかけに、近年ますます注目が高まっている生成AI。生成AIは、組織の様々な課題を解決する強力なツールであり、多くの企業が生成AIソリューションを活用した業務効率化やコンテンツ作成の取り組みを進めています。

代表的な生成AIソリューションであるChatGPTは、アメリカの売上上位企業500社のうち、既に80%以上が導入を決定するなど、生成AIソリューションはビジネスに欠かせないツールとなりつつあります。

本記事では、生成AIソリューションの導入を検討している方向けに、生成AIソリューションの7つの種類について、事例や選ぶ方とともにわかりやすくご紹介します。

AI総研では、社員様のAI活用促進に課題がある企業様に対して、助成金を活用して最大75%オフになる大変お得な実践型AI研修サービスを提供しご好評いただいています。

目次

- 生成AIソリューションとは

- 生成AIソリューションの7つの種類を徹底比較

- 種類別の生成AIソリューション活用事例9選

- ①文章作成:メルカリのAIアシスタントが売れやすい商品名や説明文を提案

- ②文章作成:ビズリーチが生成AIを活用した職務経歴書の作成でスカウト率40%UP

- ③文章作成:横浜銀行が独自の生成AIを開発し文書作成業務の効率化へ

- ④画像作成:LIFULLが生成AIで作成したふわちゃんの画像を広告に起用

- ⑤画像作成:チューリングが自動運転電気自動車を生成AIでデザイン

- ⑥チャットボット:京都市が子育て支援チャットボットサービスを提供

- ⑦チャットボット:学研がパーソナライズされた学習アドバイスを提供

- ⑧チャットボット:ロレアルのAI美容アドバイザーが個人に合った美容法を提案

- ⑨コーディング:LINEのエンジニアが生成AIを活用し1日2時間の業務効率化

- 生成AIコンサル・開発企業を選ぶ際の3つのポイント

- 企業が生成AIを導入するための4つのステップ

- 企業が生成AI活用を成功させるための5つのポイント

生成AIソリューションとは

生成AIソリューションとは、生成AIの技術を活用して課題解決をサポートするサービスやツールのことです。生成AIの文章作成や画像作成機能を利用することで、業務効率化やクリエイティブなコンテンツの生成などが可能となり、組織が抱える様々な課題の解決に役立ちます。

リリース後2か月で1億人のユーザーを獲得したChatGPTの普及をきっかけに、近年、様々な生成AIソリューションが登場しています。

今では、多くの企業や個人が業務効率化やコンテンツ作成のために生成AIソリューションを活用しており、現代社会に欠かせないツールの一つになっています。

AI総研では、社員様のAI活用促進に課題がある企業様に対して、助成金を活用して最大75%オフになる大変お得な実践型AI研修サービスを提供しご好評いただいています。

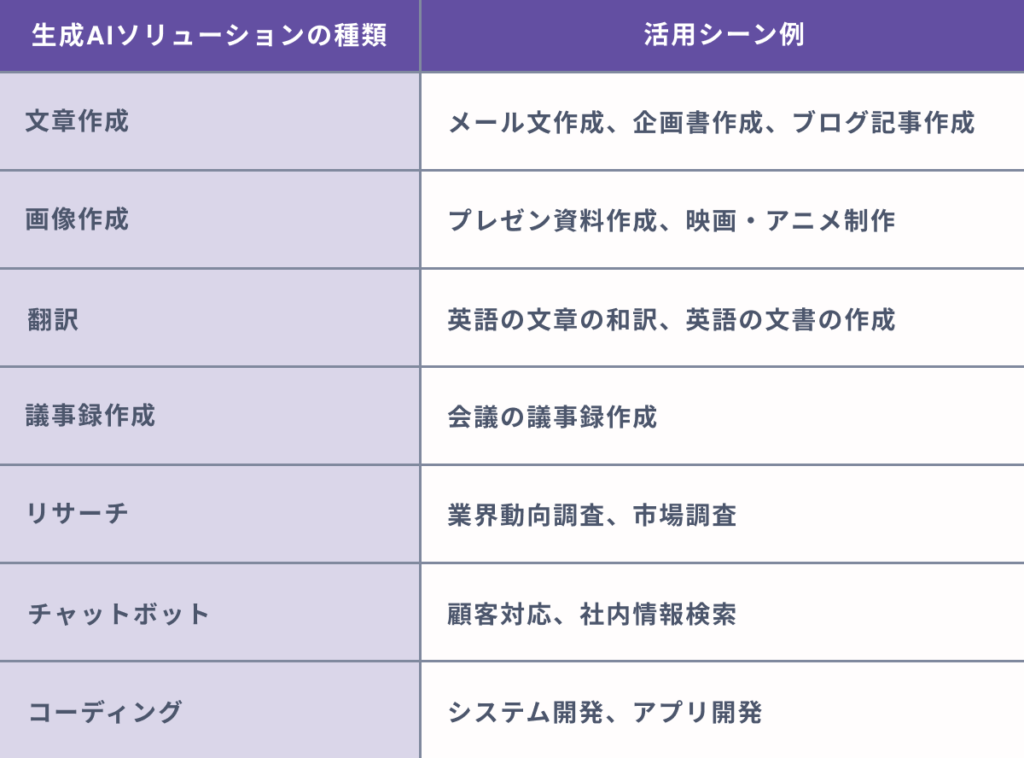

生成AIソリューションの7つの種類を徹底比較

生成AIソリューションには、主に以下の7つの種類があります。

- ①文章作成

- ②画像作成

- ③翻訳

- ④議事録作成

- ⑤リサーチ

- ⑥チャットボット

- ⑦コーディング

それぞれについてわかりやすく紹介していきます。

①文章作成

文章作成ソリューションは、生成AIを用いて様々な種類の文章を自動で生成するソリューションです。

メール文のドラフトや企画書等の資料作成、ブログ記事やSNS投稿の文章作成などに活用することができます。

生成AIは正確かつ自然な文章作成が可能であり、書類業務を大幅に効率化することができます。

②画像作成

画像作成ソリューションとは、テキストによる指示だけで思い通りの画像を自動で生成できるソリューションです。

プレゼン資料などに掲載する画像の作成や、映画・アニメ・ゲームなどのイラスト作成などに活用することができます。

生成AIは、本物と見間違うくらいリアルな画像を一瞬で生成するため、デザインスキルがない人でもクオリティの高い画像を簡単に作成することができます。

③翻訳

翻訳ソリューションは、生成AIの自然言語処理機能を用いて、様々な言語の文章を自動で翻訳できるソリューションです。

英語を含む様々な言語の文章の和訳や文書の作成に活用することができます。

従来の機械翻訳よりも自然で正確な翻訳文の作成が可能であること、多くの言語にも対応していることが大きなメリットです。

④議事録作成

議事録作成ソリューションとは、会議や会話の内容を文字に起こしたメモをもとに、議事録を自動で作成するソリューションです。

煩雑なメモから、体系的にまとまった議事録を自動で作成することができ、議事録作成業務を大幅に効率化することができます。

⑤リサーチ

リサーチソリューションは、生成AIを活用してリサーチを効率化するソリューションです。

ユーザーからの質問に対し、Webサイト上をブラウジングして最適な回答を見つけ出すことができます。

リサーチ業務を効率化できること、Webサイト上の情報をもとに回答するため信頼性が高いことなどがメリットとして挙げられます。

⑥チャットボット

チャットボットソリューションとは、生成AIの自然言語処理技術を活用した対話機能をもつソリューションです。

顧客からの問い合わせ対応や社内でのマニュアル等の情報検索等に活用することができます。

24時間365日稼働することによる顧客へのサービスの質向上や社内での情報共有の円滑化・効率化などに役立ちます。

⑦コーディング

コーディングソリューションとは、生成AIを活用してコーディングを書いたり、バグの自動修正を行うことができるソリューションです。

システムやアプリの開発において、プログラミングを大幅に自動化・効率化できるとして注目を集めています。

また、プログラミングスキルがない人でもコーディングを扱うことが可能となったため、エンジニア人材不足の問題を解消する有力な技術として期待されています。

AI総研では、社員様のAI活用促進に課題がある企業様に対して、助成金を活用して最大75%オフになる大変お得な実践型AI研修サービスを提供しご好評いただいています。

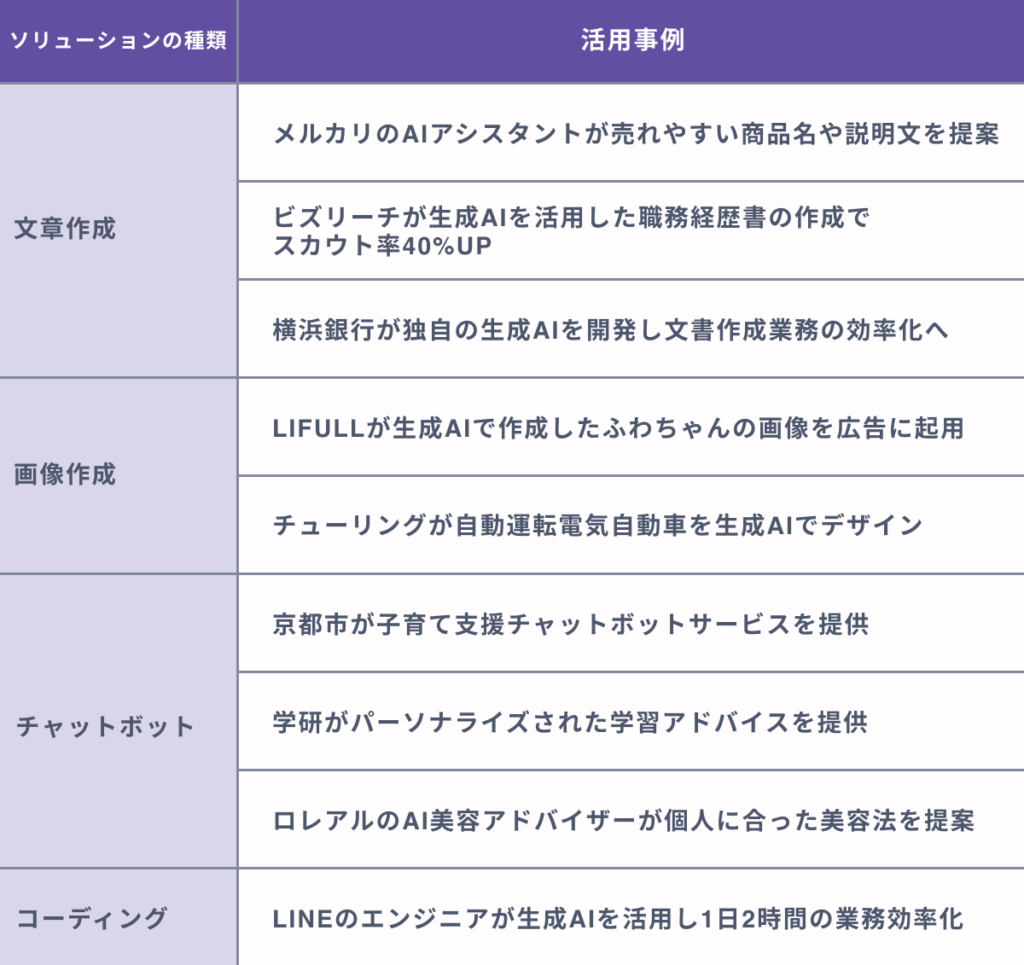

種類別の生成AIソリューション活用事例9選

種類別の生成AIソリューションの活用事例として、主に以下の9つが挙げられます。

- ①文章作成:メルカリのAIアシスタントが売れやすい商品名や説明文を提案

- ②文章作成:ビズリーチが生成AIを活用した職務経歴書の作成でスカウト率40%UP

- ③文章作成:横浜銀行が独自の生成AIを開発し文書作成業務の効率化へ

- ④画像作成:LIFULLが生成AIで作成したふわちゃんの画像を広告に起用

- ⑤画像作成:チューリングが自動運転電気自動車を生成AIでデザイン

- ⑥チャットボット:京都市が子育て支援チャットボットサービスを提供

- ⑦チャットボット:学研がパーソナライズされた学習アドバイスを提供

- ⑧チャットボット:ロレアルのAI美容アドバイザーが個人に合った美容法を提案

- ⑨コーディング:LINEのエンジニアが生成AIを活用し1日2時間の業務効率化

それぞれの事例についてわかりやすく紹介していきます。

①文章作成:メルカリのAIアシスタントが売れやすい商品名や説明文を提案

メルカリは、生成AIを活用して出品者のサポートを強化する「メルカリAIアシスト」機能の提供を開始しました。

本機能では、出品済みの商品情報を分析し、売れ行きを良くするための商品名や説明文を自動生成して提案します。

本取り組みは、フリマアプリ内で商品が購入者の目に留まりやすくすることを目的としており、取引の活性化に寄与することが期待されます。

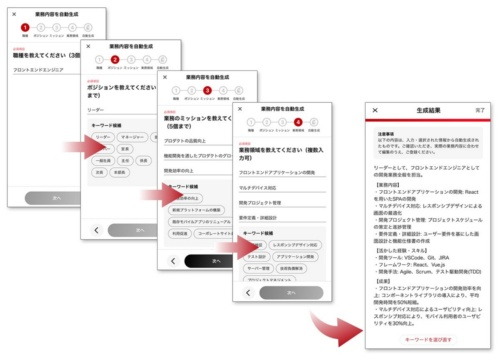

②文章作成:ビズリーチが生成AIを活用した職務経歴書の作成でスカウト率40%UP

ビズリーチは、転職活動をサポートするための新機能「職務経歴書の自動作成」を発表しました。

ユーザーは生成AIを活用し、職種やポジションなどの簡単な入力だけで、最短30秒でプロフェッショナルな職務経歴書を作成できるようになります。

この新機能は、転職希望者が自己のスキルや経験を効果的にアピールできるように設計されており、転職活動のハードルを大きく下げることを目指しています。

また、効果検証の結果、本機能を活用して職務経歴書を作成したユーザーは、スカウトの受信率が40%向上したという成果も上がっているとのことです。

③文章作成:横浜銀行が独自の生成AIを開発し文書作成業務の効率化へ

横浜銀行は、「行内ChatGPT」を利用して従業員の業務効率化を図っています。

このシステムは、文書作成業務の効率化を実現し、利用することで作業時間を大幅に削減します。

この「行内ChatGPT」は、横浜銀行の各種規程やマニュアルなど行内情報の照会に対応可能であり、高いセキュリティ基準のもとで管理されています。

この取り組みにより、従業員は高度な業務や新たな業務に集中することが可能となります。

④画像作成:LIFULLが生成AIで作成したふわちゃんの画像を広告に起用

LIFULLは、画像生成AIを活用し、1万通りのふわちゃんをモチーフとした画像を作成し、SNSでの広告キャンペーンに活用しました。

このSNS企画に参加すると、ランダムに1枚の画像と、多様な「しなきゃ、なんてない。」と言うテーマに関するメッセージが届きます。

同社は、この企画を通じて、人々が自分らしい生き方を見つけ、社会の多様性を受け入れるきっかけを提供したいと考えているとのことです。

⑤画像作成:チューリングが自動運転電気自動車を生成AIでデザイン

2030年の販売目標10,000台の「完全自動運転EV」のコンセプトカーを公開しました。

このコンセプトカーのスケールモデルや走行アニメーションは、画像生成AIであるStable Diffusionにより作成されたデザインを元に制作されています。

また、エンブレムデザインや工場のネーミングにも生成AIが活用されるなど、AI技術を様々なビジネス展開の中心に据えています。

⑥チャットボット:京都市が子育て支援チャットボットサービスを提供

京都市は、子育て施策に関する制度や手続きの問い合わせに対応するため、24時間365日サービスを提供する生成AIチャットボットを導入しました。

利用者は自由なテキスト入力や選択肢を通じて、AIと対話しながら必要な情報を得ることができます。

このサービスにより、利用者は時間や場所に制限されずに、簡単かつ迅速に子育てに関する支援を受けられるようになりました。

⑦チャットボット:学研がパーソナライズされた学習アドバイスを提供

学研ホールディングスは、オリジナル学習システム「GDLS」でChatGPTを活用し、パーソナライズされた学習アドバイスを提供するベータ版を開始しました。

このシステムは、生徒の学習履歴や理解度の変化に基づいて各生徒に対して適切な学習アドバイスを提供し、学習効果を最大化します。

学研オリジナル学習システム(GDLS)は、生徒が毎日ログインする習慣を促し、学習への意欲を高めます。さらに、学研メソッドはこれまでもAIを活用し、正答率に合わせた問題出題などを行っており、GDLSはその発展形となっています。

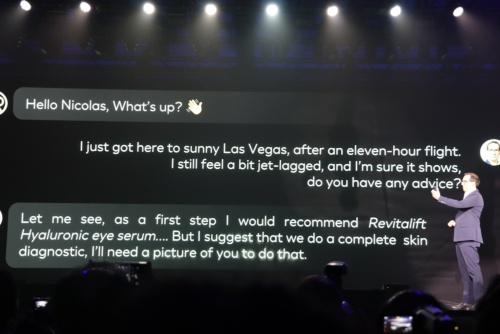

⑧チャットボット:ロレアルのAI美容アドバイザーが個人に合った美容法を提案

ロレアルは、「BeautyGenius」という、生成AIを活用した美容アドバイスアプリケーションを発表しました。

このアプリは、チャット形式での悩み相談や自身の肌画像による診断を通じて、一人ひとりに最適な美容法やおすすめ商品を提案します。

本サービスは、従来の商品検索がよりスムーズになるというメリットに加え、ニキビや抜け毛など、対面では相談しにくいことを気軽に相談できるというメリットも期待されています。

⑨コーディング:LINEのエンジニアが生成AIを活用し1日2時間の業務効率化

LINEヤフーは、生成AIを全面的にソフトウェア開発に導入し、エンジニアの作業時間を1日当たり約2時間削減しています。

具体的には、米マイクロソフトの子会社であるギットハブの「GitHub Copilot」を利用し、エンジニアが実装したい機能や動作に必要なコードを自動生成し、開発時間を短縮しています。

これにより、約7000人のエンジニアが新サービスの考案など高付加価値の業務に集中できるようになり、企業の競争力向上への寄与が期待されます。

AI総研では、社員様のAI活用促進に課題がある企業様に対して、助成金を活用して最大75%オフになる大変お得な実践型AI研修サービスを提供しご好評いただいています。

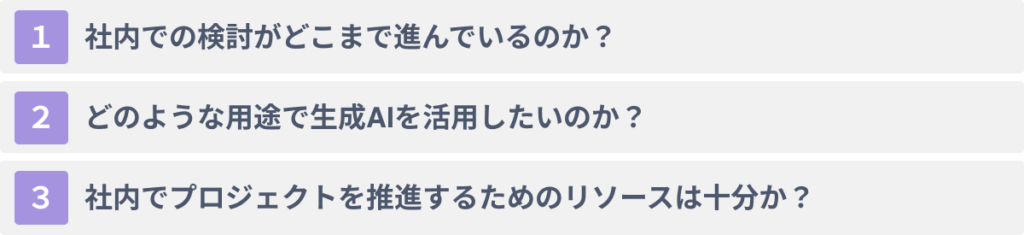

生成AIコンサル・開発企業を選ぶ際の3つのポイント

生成AIコンサル・開発会社を選ぶ際のポイントとして以下の3つが挙げられます。

- ①社内での検討がどこまで進んでいるのか?

- ②どのような用途で生成AIを活用したいのか?

- ③社内でプロジェクトを推進するためのリソースは十分か?

それぞれについてわかりやすく紹介していきます。

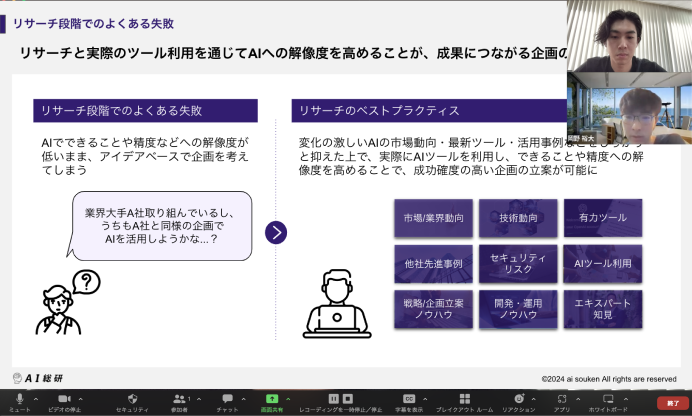

①社内での検討がどこまで進んでいるのか?

企業での生成AI活用の推進は、一般的にリサーチ・企画・開発・運用のステップで進められます。そこで、社内での検討がどのステップまで進んでいるのかによって、マッチする開発会社は異なります。

もし、企画の部分まで進んでいるのであれば、開発・運用に強みのある会社、リサーチ・企画の段階にあるのであれば、企画を含めた生成AI活用の知見や一気通貫での支援に強みのある会社が適していると言えます。

②どのような用途で生成AIを活用したいのか?

生成AI活用の用途は大きく、議事録作成や翻訳など多くの企業で共通する基本的なものと、各社の個別課題や目的に合わせ、カスタマイズを行うものの大きく2つに分けられ、マッチする会社が異なります。

前者の場合は、個別に開発を行わずとも、既に用途ごとに特化した生成AIツールを導入することで、コストを抑えた業務効率化が可能であることが多いです。一方後者の場合は、各社の事業・業務理解や課題の整理を行った上で、オーダーメイドの開発支援に強みを持つ企業への依頼がマッチしています。

③社内でプロジェクトを推進するためのリソースは十分か?

生成AI活用のプロジェクトを推進するには、開発を担当するエンジニアはもちろん、プロジェクトの設計・推進を行うプロジェクトマネージャーなど様々な役割・人材が必要となります。

単に開発を行うエンジニアだけを補強したいのか、プロジェクトの推進まで一気通貫で依頼をしたいのかによって、マッチする会社は異なります。

AI総研では、社員様のAI活用促進に課題がある企業様に対して、助成金を活用して最大75%オフになる大変お得な実践型AI研修サービスを提供しご好評いただいています。

企業が生成AIを導入するための4つのステップ

企業が生成AIの導入を進めるための流れとして、以下の4つのステップがあげられます。

<Step1:活用方針の検討>

- 最新の市場動向のキャッチアップ

- 自社の活用可能性の整理

- 生成AIの活用目的・ゴールの設定

<Step2:利用環境構築>

- セキュリティ・データ管理体制の強化

- ガイドライン・マニュアルの策定

- 社員向けのAIリテラシー研修

- 社内業務での試験運用

<Step3:試験開発・運用(PoC)>

- PoCを行うユースケースの検討

- 要件定義・プロトタイプ開発

- 運用と評価

<Step4:本開発>

- 本開発を行うユースケースの検討

- 要件定義・本開発

- 運用と評価

- 活用方針・内容の継続的なカイゼン

それぞれについてわかりやすく紹介していきます。

※生成AI/ChatGPTを導入する前に必ず押さえておきたい、基礎知識や導入方法3パターンの比較、リスクと対策などをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒生成AI/ChatGPT導入マニュアルの資料ダウンロードはこちら(無料)

Step1:活用方針の検討

1つ目のステップは、自社として生成AIをどのように活用していくかの大方針の検討です。

生成AIは社内業務効率化や顧客体験の向上、新規事業創出など様々な目的で活用が可能だからこそ、自社の課題にマッチした目的とユースケースで活用することが、投資対効果を大きく左右します。

最新の技術や競合の動向をキャッチアップした上で、自社の活用可能性の幅出し・整理を行います。その上で、生成AIをどのような領域で、どの程度ダイナミックに活用していくかの目的やゴールを初期的に設定しましょう。

Step2:利用環境構築

2つ目のステップは、生成AIを安全かつ効率的に活用できる、社内のシステムやルールなどの利用環境の構築です。

企業が生成AI活用に踏み切れない理由として、機密情報漏洩などのセキュリティリスクの懸念が挙げられますが、適切なシステム設計・データ管理やガイドラインの策定などを行うことで、それらのリスクに対処しながら、業務効率化に繋げることが可能です。

社員に対し、生成AIをリサーチや文書作成などの日常的な業務に安心して活用できる環境を提供することで、自社のどのような業務と生成AIの相性が良いのかという現場からの示唆を得ることができ、プロトタイプ・本開発の企画への重要なインプットとなります。

Step3:試験開発・運用(PoC)

3つ目のステップは、自社にマッチするユースケースの検証に向けた、プロトタイプの開発と運用です。

顧客対応支援や社内のナレッジ検索、新機能・サービスの実装などの生成AIの幅広いユースケースの中から、自社の経営課題解決にマッチするいくつかのユースケースに絞り込み、プロトタイプを開発し、実際の業務で運用します。

PoCを実施することで、コストを抑えながら生成AI活用のインパクトを検証しつつ、見えてきた改善点から本開発の精度を高めることが可能です。

Step4:本開発と運用

4つ目のステップは、本格的な生成AIを活用したシステムの開発と運用、継続的なカイゼンです。

自社独自のデータ基盤の構築・連携や活用シーンに特化したアウトプット精度の改善などを実施し、自社の目的達成に特化した生成AIシステムを開発します。

PoCの結果を踏まえ、本開発を行うユースケースや活用範囲を決定することで、生成AI活用の費用対効果を最大化することが可能です。

また、開発しっぱなしで終わるのではなく、本開発したシステムを運用し上がった成果や改善点、技術進化などを踏まえて、活用方法や内容を継続的にカイゼンしていくことが重要です。

このプロセスを通じ、生成AI活用のポテンシャルを最大限に発揮することで、業務生産性や顧客への提供価値の観点から、大きな競争優位性を構築することに繋がります。

AI総研では、社員様のAI活用促進に課題がある企業様に対して、助成金を活用して最大75%オフになる大変お得な実践型AI研修サービスを提供しご好評いただいています。

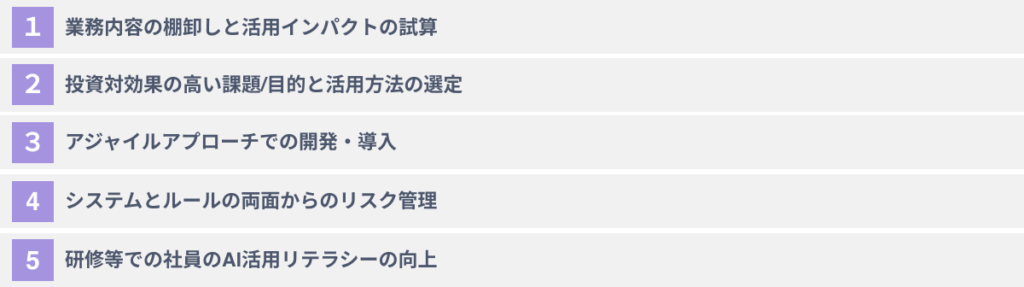

企業が生成AI活用を成功させるための5つのポイント

企業が生成AI活用を成功させるために抑えるべきポイントは以下の5つです。

- ①業務内容の棚卸しと活用インパクトの試算

- ②投資対効果の高い課題/目的と活用方法の選定

- ③アジャイルアプローチでの開発・導入

- ④システムとルールの両面からのリスク管理

- ⑤研修等での社員のAI活用リテラシーの向上

それぞれについてわかりやすく紹介していきます。

※200事例の分析に基づく、企業の生成AI/ChatGPT活用でよくある失敗とベストプラクティスをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒生成AI/ChatGPT活用しくじり大全の資料ダウンロードはこちら(無料)

①業務内容の棚卸しと活用インパクトの試算

生成AI活用の成否を分ける最大のポイントは、生成AIを活用する意義の大きな業務に対して活用することに尽きます。

活用の方針や戦略がないまま活用を進めるのではなく、自社の業務内容・フローをしっかりと棚卸しした上で、どの程度業務効率やアウトプット向上に繋がるかを試算することが重要となります。

②投資対効果の高い課題/目的と活用方法の選定

生成AIは全ての業務に対して万能という訳ではなく、膨大なデータに基づいたコンテンツ制作は得意だが、複雑な問いに対して正確な答えを出すのは苦手といった、明確な得意不得意が存在します。

そのため、自社の業務の現状や生成AIの特徴を踏まえた上で、どのような課題/目的に対して、どのようなアプローチ/範囲/ツールで活用を進めるかを、検討・選定するステップがプロジェクトの投資対効果を左右する、極めて重要なプロセスとなります。

③アジャイルアプローチでの開発・導入

生成AIは、一度開発・導入して終わりという進め方ではなく、何度もモデル・学習データ・利用方法等を細かくカスタマイズしなおすことで、より理想とする活用を実現することができます。

具体的には、初期仮説に基づいた簡易的なプロトタイプを構築し実際に利用してみる、というサイクルを、1サイクル数週間の期間で何度も繰り返し、ブラッシュアップしていくという、アジャイル開発のアプローチを取ることが適しています。

④システムとルールの両面からのリスク管理

企業が生成AIの活用に踏み切れない最大の理由として、機密情報漏洩や著作権侵害などのリスクへの懸念が挙げられます。

確かに、社員に特段ルールを設けず、一般に公開されている生成AIを活用させた場合、様々な問題が発生する可能性は存在します。

一方で、入力するデータが学習されないようなシステム構築や使用範囲・機密情報の取扱等の運用ルールの策定により、リスクをマネジメントし最小化することが可能です。

⑤研修等での社員のAI活用リテラシーの向上

生成AIの特徴として、AIとの対話によってアウトプットを引き出すことが求められるため、使い手のリテラシーによって成果が大きく左右されることが挙げられます。

そのため、生成AIのポテンシャルを最大限に活用するためには、従業員のAIに対する理解とスキル、すなわちAIリテラシーを向上させることが不可欠です。

研修プログラムや実践的なトレーニングを通じて、従業員に生成AIの基本的な知識、適切な使用方法、関連するリスクを理解してもらい、効率的かつ責任ある方法で使用できる環境の構築が必要となります。