MRコンテンツを企業が活用するメリットとは?活用事例6選やおススメ制作会社も紹介

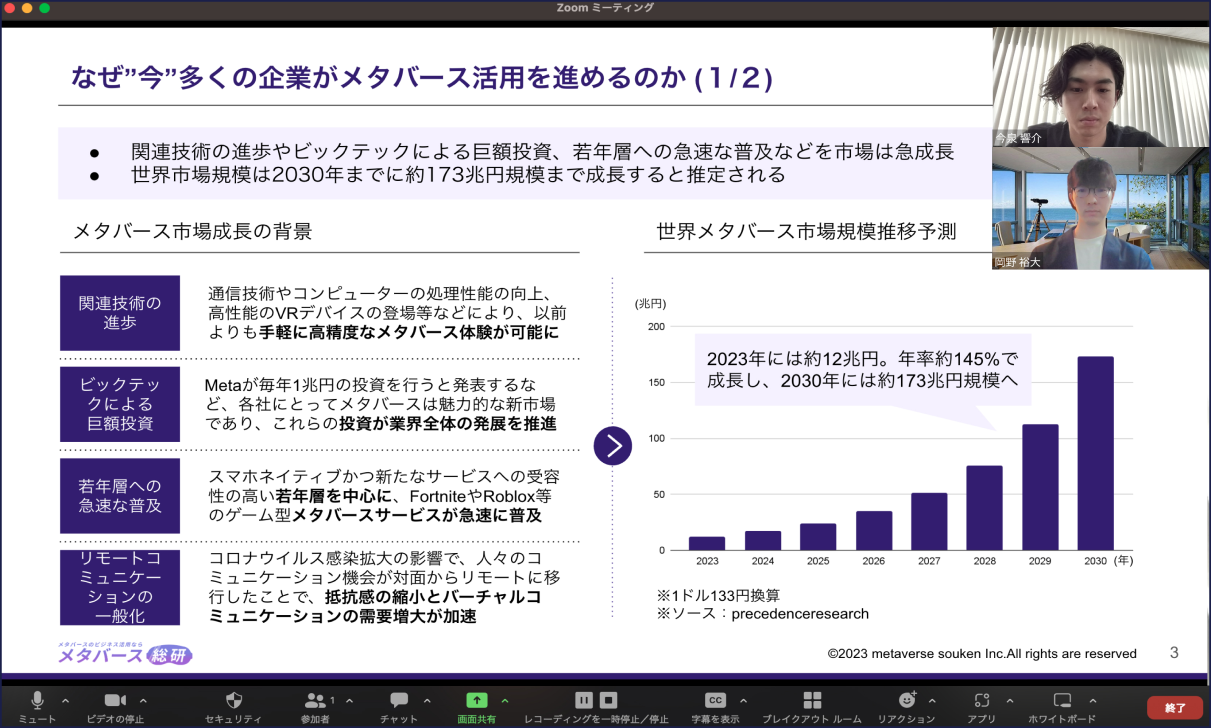

関連技術の進歩やオンラインコミュニケーション需要の高まりなどを背景とし、今後急速に人々の生活や仕事に普及していくと考えられるMR。Meta社は最新版のVR/MRヘッドセット「Meta Quest 3」の2023年末の発売を発表しました。

今後は業種を問わず、プロモーションや業務効率化など幅広い領域でのMRコンテンツのビジネス活用が進んでいくと考えられており、国内外の大手企業がMRコンテンツの活用に取り組んでいます。

一方で、「そもそもMRコンテンツを活用するメリットがわからない」、「MRコンテンツの具体的な事例を知りたい」という方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、MRを活用するメリットやMRコンテンツの具体的事例、おススメのMRコンテンツ制作企業をご紹介します。

本記事を読むことで、MRコンテンツをビジネスに活用するヒントが得られると思いますので、ぜひ最後までお読みください。

また、メタバース総研では、1000社以上のご担当者様からご好評をいただいている、国内外の最新のメタバース/XR活用事例101選をまとめたレポートを無料で配布しております。

ご興味のある方は、以下リンクからダウンロードしてご活用ください。

⇒【担当者必見】メタバース/XR活用事例101選の資料ダウンロードはこちら(無料)

目次

MR(複合現実)とは

MRとはMixed Realityの略称で、別名複合現実とも呼ばれます。

ARとVRをかけあわせた概念で、リアルの世界にデジタルのオブジェクト(情報/コンテンツ)が表示された上で、手などを使ってオブジェクトを直観的に操作できる技術のことを指します。名前の通り、現実世界と仮想世界がミックスされたような体験をすることができます。そのため、MRはVRやARに比べ、医師の手術の支援や工場での作業支援など、より業務寄りの活用がなされる傾向にあります。

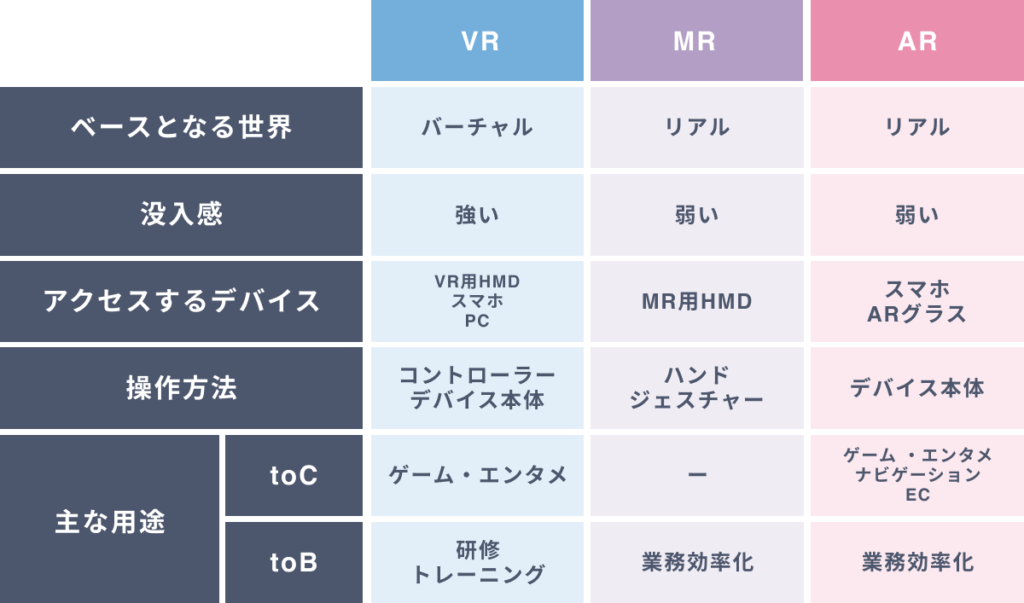

MRとVR・ARとの違いとは

VR、MR、ARの違いは上の図のように整理できます。MRとVR・ARそれぞれとの違いについて分かりやすく紹介していきます。

MRとVRの違いとは

VRとMRは同時に紹介されることが多いものの、両者は異なる概念です。

VRはデジタル上のバーチャルの世界がベースで、現実世界に目を向けることはなく、まるでバーチャルの世界に入り込んでいるような感覚を提供する技術です。

一方で、MRはあくまでリアルの世界がベースで、視覚・音声等の情報を追加したり、ユーザーのハンドジェスチャーによりデジタルのオブジェクトを操作できる技術です。

MRとARの違いとは

ARとMRは同時に紹介されることが多く、両者は似ているのですが、両者は異なる概念です。ARでは操作することができずあくまで情報が追加されるだけです。

一方で、MRではデバイスによりユーザーの手の動きがトラックされ、リアルの世界の上に重ねられたデジタルのオブジェクトを直観的に操作したり、情報を書き変えたりすることができます。

※メタバース/XRの基礎知識からビジネス活用方法と最新事例、進め方までをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒【ゼロから分かる】メタバース/XRのビジネス活用ガイドブックのダウンロードはこちら(無料)

企業がMRコンテンツを活用する3つのメリット

MRコンテンツをビジネスに活用するメリットとして、主に以下の3つが挙げられます。

- ①研修・教育の効率化

- ②リモートでの議論/業務指示の円滑化

- ③現場での作業の効率化

それぞれのメリットについてわかりやすく紹介していきます。

※300事例の分析に基づく、企業によるメタバース/XR活用方法の9つの定石と最新事例をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒メタバース/XR活用アイデア集の資料ダウンロードはこちら(無料)

①社員研修・教育の効率化

MRを活用し、社員に様々なシチュエーションを再現した、インタラクティブな3Dの教育コンテンツを提供することで、社員研修や教育の効率化を進めることができます。MRはVRと違い、現実世界の上に情報を付与したり、社員の手の動きをトラックすることができるため、より効率良い研修・教育環境の構築が可能です。

②リモートでの議論/業務指示の円滑化

コロナ感染拡大の影響で、多くの企業でリモートワークが導入されている一方で、立体的なイメージを共有しながらのコミュニケーションが求められる製造業界や建設業界などの企業は導入に苦戦しています。そこで、MRを活用することで、完成イメージを立体的に共有しながら認識のズレを無くし、議論や業務指示を効率的に行うことができます。

③現場での作業の効率化

現場での作業員への作業指示を2Dの図面などではなく、MRを活用し3Dのデジタルオブジェクトで行うことで、作業ミス削減やスピード向上などの効率化を図ることができます。特に製造業界や建設業界の現場では立体的な作業を求められる事が多く、導入により大きな成果を挙げています。

MRコンテンツのビジネスでの活用事例6選

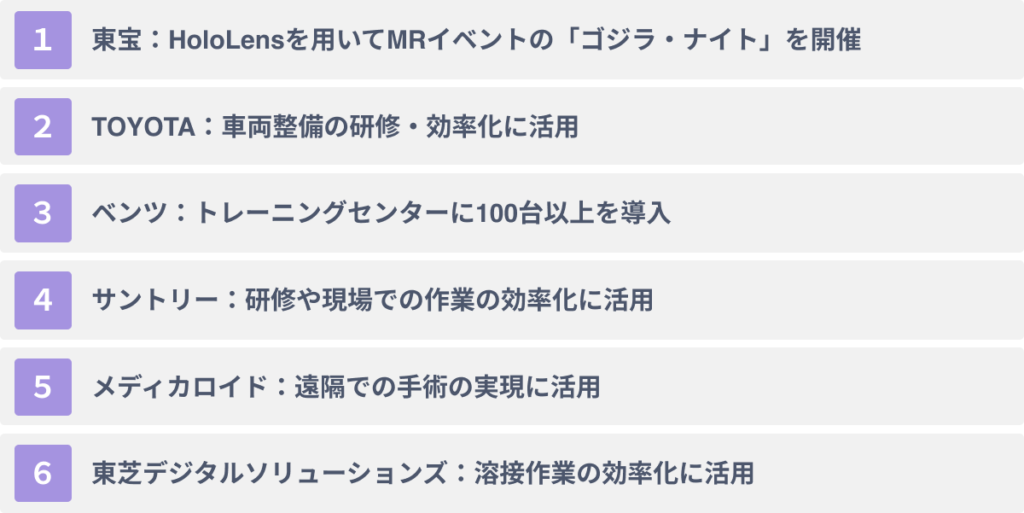

ビジネスでのMRコンテンツの活用事例で代表的なものとして以下の6つが挙げられます。

- ①東宝:HoloLensを用いてMRイベントの「ゴジラ・ナイト」を開催

- ②TOYOTA:車両整備の研修・効率化に活用

- ③ベンツ:トレーニングセンターに100台以上を導入

- ④サントリー:研修や現場での作業の効率化に活用

- ⑤メディカロイド:遠隔での手術の実現に活用

- ⑥東芝デジタルソリューションズ:溶接作業の効率化に活用

それぞれについてわかりやすく解説します。

※700社以上のご担当者様にお読みいただいている、国内外の最新メタバース/XR活用事例101選をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒メタバース/XR活用事例101選の資料ダウンロードはこちら(無料)

①東宝:HoloLensを用いてMRイベントの「ゴジラ・ナイト」を開催

東宝株式会社と日本マイクロソフト株式会社は、2018年にクラウドサービス「Microsoft Azure」とMRヘッドセット「Microsoft HoloLens」を活用したイベント「ゴジラ・ナイト」を開催しました。このイベントはMRの技術により、参加者がMicrosoft HoloLensを装着すると、まるで目の前にゴジラがいるかのような体験ができるアトラクションイベントです。

実際に街の中にゴジラがいるかのような質の高い体験をユーザーに提供するために、予め高性能レーザースキャナで会場周辺の環境をスキャン・モデリングし、会場ステージからゴジラが出現する距離も正確に合わせるなどの工夫が行われました。

ホットワードである「XR」をより身近に感じてもらえるように日本を代表するIPである「ゴジラ」を使って体験してもらいたい、というのが今回のイベントの目的とのことです。

②TOYOTA:車両整備の研修・効率化に活用

トヨタ自動車は、全国56の販売店で車両整備の研修・作業のサポートにHololens2の導入を行いました。

従来の作業整備の研修や作業時に参考にする情報は、2Dの図面などによって共有されていましたが、立体的な作業が求められる現場には不十分でした。そこで、Hololens2を活用することで、車両の各所に合わせて表示されるデジタルオブジェクトを参考にしながら点検・修理作業を行うことで、作業ミスの抑制や作業の効率化を実現しました。

また、Hololens2の導入により、円滑な遠隔地と現場のコミュニケーションが行えるため、専門家が遠隔地の現場に対して作業指示を出すなどの連携も可能になりました。

③ベンツ:トレーニングセンターに100台以上を導入

ベンツでは、全ての代理店にHololens2ヘッドセットを配備し、現場の整備士がリアルタイムで専門的な知識を持ったリモートスペシャリストチームによるサポートを受けながら作業できる体制を構築しています。

これは、近年自動車の構造が複雑化し、高電圧の部品が増加したことによる整備作業が難解かつ複雑になったこと、慎重な安全管理が必要になったことに対する打ち手です。

このコンテンツを利用することで、車両の内部構造を3Dのデジタルオブジェクトとして確認でき、複雑な構造を直観的に理解することができます。また、視界を現場とリモートで共有しているため、思考を共有しているかのような体験をできるとのことです。

結果として、「以前は整備に数日かかっていたようなトラブルが今では分単位、長くても数時間でメンテナンスできるようになった」との声もあり、MR技術によって整備作業の効率や生産性が大幅に改善しています。

※メタバース/XRの開発を検討する際に、必ず抑えておきたい、企画〜開発までの4つのステップやポイントをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒【完全版】メタバース/XR開発ガイドブックの資料ダウンロードはこちら(無料)

④サントリー:研修や現場での作業の効率化に活用

サントリーは新入社員の研修や現場での作業の効率化にHololensを活用する試みを進めています。

サントリーは商品需要の増加に対し、多くの新入社員のスキルアップと、複雑化する作業工程への対応を進める必要がありました。そこで、Hololensを活用して200段階に渡る作業手順をMRで学べるアプリケーションを、新入社員向けに実証的に開発しました。実証の成果として、従業員がタスクを習得するまでの時間を最大で70%削減する可能性があるとのことです。

サントリーでは、さらに15の工場で活用シナリオを増やし、Dynamics 365 Guides と Dynamics 365 Remote Assist の活用を進め、来年にもMRを活用した研修、作業をグローバル展開できるよう検討中です。

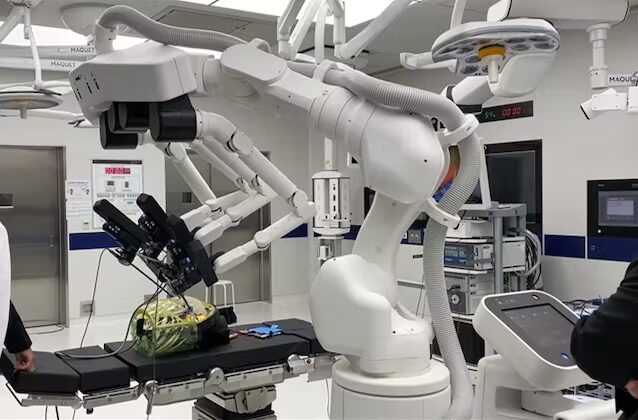

⑤メディカロイド:遠隔での手術の実現に活用

2020年、川崎重工業とシスメックスの合弁会社であるメディカロイド社が初の国産遠隔手術支援ロボットである「hinotori」を実用化しました。同年12月に前立腺がん手術の1例目が行われ、その後も実績を積み上げています。

Hitonoriは4本のロボットアーム、内視鏡カメラ、手術器具を搭載した手術ユニットで構成されており、医師は3D画像を見ながら、内視鏡カメラと手術器具を搭載したアームをコントローラーで遠隔操作します。

手術支援ロボットを活用した手術は患者側、医師側双方に多く存在します。患者側のメリットとしては手術の出血や手術後の少なさ、感染症のリスクの低さなどが挙げられ、医師側のメリットとしては直観的な操作が可能、手術部位を拡大して確認できる、手の震えが伝わらないなどのメリットが挙げられます。

⑥東芝デジタルソリューションズ:溶接作業の効率化に活用

東芝デジタルソリューションズの提供する工場の現場での作業効率化に向けたMRソリューションが自動車メーカーに活用されています。

例えば、溶接作業において、従来は溶接箇所に穴を開けた紙を重ね合わせて、溶接箇所がずれていないかを手作業で確認する必要がありました。また、設計に変更があった場合にも、紙を作り直した上で再度確認する必要がありました。

そこで、MRを活用することで、設計変更のたびに用紙を作り直す手間を省くことができます。また、現場の作業員はデジタルガイダンスを見ながら、直感的に溶接箇所が正しいかどうかを確認することができます。その結果、溶接作業のスピードと精度の向上に繋がっています。

おススメのMR制作会社3選

おススメのMR制作会社として以下の3社が挙げられます。

- ①MonstarLab:開発実績数2200件のアプリ・ウェブシステム開発会社

- ②メタバース総研:各社の目的達成に向けた成果に繋がるメタバース/XRを開発

- ③クロスリアリティ:XRソリューションを開発・販売する会社

それぞれを分かりやすく紹介していきます。

※メタバース/XRのコンサル/開発会社を選ぶ際のポイント4つやおすすめ企業11社の比較をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒メタバース/XRのコンサル/開発会社選定ガイドブックの資料ダウンロードはこちら(無料)

①Monstarlab:多数の開発実績を誇るアプリ・ウェブシステム開発会社

MonstarLabは、多数の開発実績を誇るアプリ・ウェブシステム開発会社です。

MonstarLabの強みとして以下の2点が挙げられます。

- 1.開発実績数2200件という豊富な実績がある

- 2.デザインから開発までワンストップで対応する

1.開発実績数2200件という豊富な実績がある

MonstarLabは株式会社クボタ、株式会社LIXIL、日本郵便株式会社、サントリー食品インターナショナル株式会社など業種業態を問わず様々な企業の支援実績があり、累計で2200件を超える企業を支援してきました。

2.デザインから開発までワンストップで対応する

一般的にアプリ・ウェブシステムの開発会社は開発に特化しているケースがほとんどですが、MonstarLabは開発だけでなく、戦略立案やリサーチやデザインなどのサービスを提供しています。

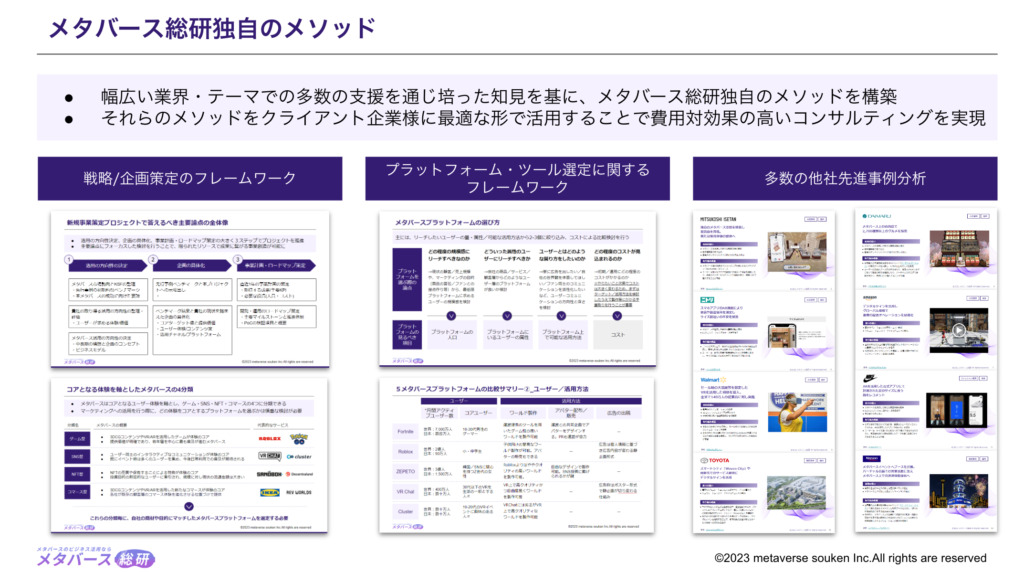

②メタバース総研:各社の目的達成に向けた成果に繋がるメタバース/XRを開発

メタバース総研は、企業向けのメタバース/XRのコンサルティング・開発を行っている会社です。

メタバース総研の強みとして以下の3点が挙げられます。

- 1.国内最大級のメディア運営/豊富なコンサルティング経験による戦略策定力

- 2.中立的な立場から各社に最適なツール/プラットフォームを選定可能

- 3.強力なパートナー企業/クリエイターによる総合的な支援力

1.国内最大級のメディア運営/豊富なコンサルティング経験による戦略策定力

メタバース総研は、国内最大級のビジネスに特化したメタバース/XRメディアの運営と幅広い業界の大手企業へのコンサルティング経験を通じた戦略策定力を強みとしています。

そのため支援の際は、クライアント企業様の事業の課題・活用の目的を踏まえたメタバースの活用戦略/企画策定を徹底しています。このこだわりが、多くの企業が陥っている”メタバース/XR活用自体の目的化”を防ぎ、成果に繋がる活用を実現します。

2.中立的な立場から各社に最適なツール/プラットフォームを選定可能

メタバース総研は、特定のメタバース/XR開発ツールやプラットフォームを有していません。

そのため、特定の開発ツールやプラットフォームの活用ありきの支援ではなく、中立的な立場からクライアント企業様のプロジェクト毎に最適なプラットフォームやツールを選定し、支援することが可能です。

3.強力なパートナー企業/クリエイターによる総合的な支援

メタバース総研は、技術領域・ユースケース毎に、業界を代表する実績/ソリューションを有する12社の企業や38名のクリエイターとパートナーとして協働しています。

そのため、クライアント企業様の課題やご要望に合わせ、パートナー企業/クリエイターらとともに最適な各種ソリューションをご提供しています。

※メタバース総研は豊富な経験とナレッジに基づき、各社様に合わせた先進事例や具体的な活用アイデアなどの最新ナレッジをご提供させていただいております。 メタバース/XR活用でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

⇒メタバース/XRのビジネス活用個別無料相談会の詳細はこちら

③クロスリアリティ:XRソリューションを開発・販売する会社

クロスリアリティは、XRソリューションを開発・販売する会社です。

クロスリアリティの強みは次の3点です。

- 1. AR/VRの世界的リーダー企業であるEON Reality社と業務提携している点

- 2. AR/VR専門家育成のための学校を運営している点

- 3. 最新鋭のAR/VR機材がすべて体験できる点

1. AR/VRの世界的リーダー企業であるEON Reality社と業務提携している点

クロスリアリティは、京都府のクロスメディアパーク構想による全面的なバックアップのもと、MR/AR/VRの世界的リーダー企業であるEON Reality社と業務提携して、企業や教育機関を中心にMR/AR/VRソリューションを提供・サポートしています。

2. AR/VR専門家育成のための学校を運営している点

クロスリアリティが運営する学校は業務提携先のEON Reality社が開発した世界基準のカリキュラムを使用した専門家育成のためのスクールです。

3. 最新鋭のAR/VR機材がすべて体験できる点

クロスリアリティは最新AR/VR機材を体験できるショールームがあり、見学申込をすることで全て体験可能です。

費用対効果・実現性が高いメタバース活用方法

メタバースの知見が不足しており、メタバース活用の企画や開発に課題を抱えていませんか?

そのような課題はメタバース総研のコンサルティング・開発支援サービスで解決することができます。

是非メタバース総研にお問い合わせください。

豊富な経験・ナレッジを活かした戦略・企画策定

数多くの企業様に対するコンサルティングや国内最大級のビジネス特化型メタバースメディアの運営で培った豊富な知見を活用し、成果につながる戦略・企画を策定します。

強力なパートナーシップによる最適なアプローチ設計

各領域の業界を代表するソリューション提供企業とのパートナーシップを構築。案件毎に中立的な立場から、費用対効果の高いアプローチを設計します。

経験豊富なクリエイター・エンジニア・コンサルタントによる並走支援

業界トップクラスの経験/スキルを有するクリエイター・エンジニア・コンサルタントから、最適なメンバーをアサイン。戦略立案から実行まで並走し、社内のリソース不足を解決します。

「課題や依頼内容が明確になっていない」、「社内で合意が取れていない」場合でも問題ございません。メタバース総研へのお問い合わせをお待ちしております。

メタバース/XR活用の個別無料相談会実施中

メタバース総研では、メタバース/XR活用の個別無料相談会を実施しています。

各社様のメタバース/XR活用に関する課題解決に向け、最新の市場動向や具体的な活用アイデアなどを、個別のオンラインMTGにて、無料でご紹介させていただきます。

以下のようなお悩みをお持ちのご担当者様は、この機会にぜひお申込みください。

- 興味はあるが、そもそも活用するかどうか迷っている

- 自社に合った活用方法へのアドバイスが欲しい

- 自社の企画の参考になる活用事例を知りたい

- どのように活用を進めていけば良いか分からず困っている