【事例5選】バーチャルヒューマンとは?活用方法やメリットも解説

近年、AIやCG技術の発達とともに、バーチャルヒューマンという言葉が、様々な領域で話題に上がっています。

人間そっくりな姿をした仮想のキャラクターが、SNS上でインフルエンサーとして活躍したり、企業の広告塔になったりするなど、多くの企業によって活用されています。

一方で、「バーチャルヒューマンという言葉は聞いたことがあるけど、具体的にどのようなものかよくわからない」「バーチャルヒューマンが企業によってどのように活用されているか知りたい」という方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、バーチャルヒューマンとは何かについて、ビジネス活用のメリットや活用事例とともに分かりやすくご紹介します。

本記事は、以下のような方におすすめの記事となっています。

- バーチャルヒューマンのビジネスへの活用を検討している

- バーチャルヒューマンをビジネスに活用するメリットが知りたい

- 企業によるバーチャルヒューマンの活用事例をおさえておきたい

本記事を読めば、バーチャルヒューマンを活用するメリットから活用事例まで一気にキャッチアップできる内容となっておりますので、ぜひ最後までご一読ください。

また、メタバース総研では、1000社以上のご担当者様からご好評をいただいている、国内外の最新のメタバース/XR活用事例101選をまとめたレポートを無料で配布しております。

ご興味のある方は、以下リンクからダウンロードしてご活用ください。

⇒【担当者必見】メタバース/XR活用事例101選の資料ダウンロードはこちら(無料)

目次

バーチャルヒューマンとは?

バーチャルヒューマンとは、AIを搭載し、人間そっくりな姿をしてリアルに動くCGで作られた仮想のキャラクターのことです。現在では、CG技術やAIの発展によりリアルの人間と見分けがつかないくらい精巧に作られたバーチャルヒューマンも存在し、大きな話題を呼んでいます。

現在、多くの企業が、バーチャルヒューマンの活用を始めており、活用方法としては、商品のPRや接客、コールセンターなど多岐にわたります。

また、バーチャルヒューマンは、24時間休みなく働くことができる点や、多くの言語を扱うことができる点など、人間にはまねすることができない多彩な能力を備えることができ、リアルの人間が行うよりも質の高いサービスを提供できる存在として、今後も多くの企業によって活用されると期待されています。

バーチャルヒューマンをビジネスに活用する3つのメリット

バーチャルヒューマンをビジネスに活用するメリットとしては以下の3つが挙げられます。

- ①各社の理想にベストマッチする従業員を自由に制作・活用できる

- ②リアルの人間を雇った場合と比べて大幅にコストを削減できる

- ③リアルの人間特有の欠勤やトラブルなどのリスクを抑制できる

それぞれのメリットについてわかりやすく紹介していきます。

①各社の理想にベストマッチする従業員を自由に制作・活用できる

1つ目のメリットは、各社の理想にベストマッチする従業員を自由に制作・活用できる点です。

企業にとって理想的な人材をリアルな人間の中から探し出すのはとても大変です。一方で、バーチャルヒューマンであれば、企業が求めている全ての特徴を兼ね備えた理想的なモデルを自由に作り出すことができます。

また、ほぼ全ての言語を話すことができるなど、現実の人間では不可能な特徴を持たせることもでき、業務の質の向上が期待できます。

②リアルの人間を雇った場合と比べて大幅にコストを削減できる

2つ目のメリットは、リアルの人間を雇う場合と比べて大幅にコストを削減できる点です。

リアルの人間を雇う場合、賃金や社会保険料などのコストがかかります。一方で、バーチャルヒューマンの場合、人件費はかからず、一度制作すれば半永久的に活用し続けることができるので、ランニングコストを大幅に節約することができます。

③リアルの人間特有の欠勤やトラブルなどのリスクを抑制できる

3つ目のメリットは、リアルの人間特有の欠勤やトラブルなどのリスクを抑制できる点です。

リアルの人間の場合、体調不良等により突然欠勤したり、転職・退職したり、賃金等をめぐってトラブルとなったりするなど、企業にとって様々なリスクがあります。また著名人の場合、これらの人物を雇う企業は、プライベートに関するスキャンダルなどのリスクに常にさらされることになります。

一方で、バーチャルヒューマンの場合、欠勤や転職・退職のおそれはなく、また、プライベートな問題でトラブルを起こすこともないので、上記のようなリスクはすべてなくなります。

そのため、リアルの人間を雇うよりバーチャルヒューマンを制作して活用する方が、経営の安定性やガバナンスの観点からより望ましいと考える企業は増えていく可能性があります。

バーチャルヒューマンをビジネスに活用する3つの方法

バーチャルヒューマンをビジネスに活用する方法としては、以下の3つが挙げられます。

- ①接客・カスタマーサービスとしての活用

- ②ゲーム内キャラクターやライブアーティストなどエンタメコンテンツとしての活用

- ③商品やブランドのモデルへの起用

それぞれの活用方法についてわかりやすく紹介していきます。

※300事例の分析に基づく、企業によるメタバース/XR活用方法の9つの定石と最新事例をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒メタバース/XR活用アイデア集の資料ダウンロードはこちら(無料)

①接客・カスタマーサービスとしての活用

1つ目の活用方法は、接客・カスタマーサービスとしての活用です。

飲食店やコンビニなどの店舗を運営する企業が、バーチャルヒューマンを店員として採用したり、コールセンターがバーチャルヒューマンに顧客対応を任せたりすることが考えられます。

バーチャルヒューマンは、24時間稼働することができ、複数の言語に対応することも可能です。また、電話の回線数によって対応力が左右されることもありません。したがって、リアルの人間よりも質の高いカスタマーサービスを提供できるようになると考えられます。

②ゲーム内キャラクターやライブアーティストなどエンタメコンテンツとしての活用

2つ目の活用方法は、ゲーム内キャラクターやライブアーティストなどエンタメコンテンツとしての活用です。

バーチャルヒューマンをゲーム上でキャラクターとして登場させたり、音楽ライブやSNSでの発信を行わせたりすることで、多くの人の関心を集め、企業のPRなどに活かすことができると考えられます。

例えば、2019年の紅白歌合戦では、美空ひばりさんの過去の映像や音声をもとに作られたAI美空ひばりが、本人そっくりの歌声を披露し話題となりました。

③商品やブランドのモデルへの起用

3つ目の活用方法は、商品やブランドのモデルへの起用です。

企業は、商品のPRやブランドのモデルのために、人間そっくりのバーチャルヒューマンを起用することが考えられます。バーチャルヒューマンは、リアルの人間と異なり、人件費もかからず、現実の著名人とは異なりスキャンダル等のリスクも軽減できるため、企業としても、安心してモデルとして起用することができます。

また、バーチャルヒューマンをモデルへ起用すること自体が斬新な訴求方法として、話題を呼び、企業の知名度向上に貢献すると考えられます。

バーチャルヒューマンの活用事例5選

バーチャルヒューマンの活用事例としては、以下の5つが挙げられます。

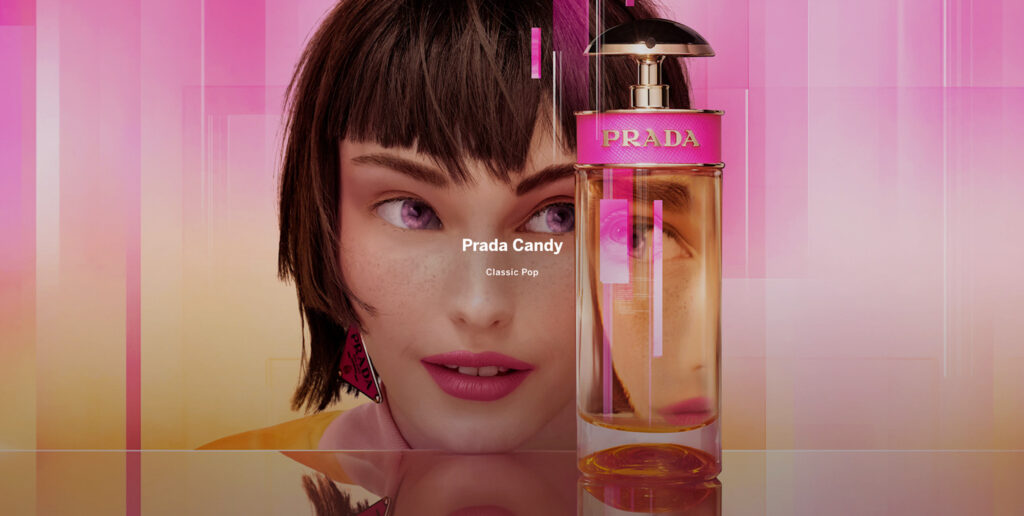

- ①PRADA:香水のプロモーションにバーチャルモデル「Candy」を起用

- ②GU:コーディネートを提案するバーチャルヒューマン「YU」を導入

- ③TELYUKA:人間そっくりな17歳の女子高生「SAYA」を開発

- ④Aww:インスタグラム等で活動するバーチャルモデル「imma」をプロデュース

- ⑤Krafton:インフルエンサーとして活躍するリアルなバーチャルヒューマン「ANA」を発表

それぞれの事例についてわかりやすく紹介していきます。

※700社以上のご担当者様にお読みいただいている、国内外の最新メタバース/XR活用事例101選をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒メタバース/XR活用事例101選の資料ダウンロードはこちら(無料)

①PRADA:香水のプロモーションにバーチャルモデル「Candy」を起用

PRADAは、ReThink Realityキャンペーンで「Prada Candyフレグランス」をリニューアルするために、ブランド初のバーチャルモデルの「キャンディ」を発表しました。香水にちなんで名付けられたこのバーチャルモデルは、従来のセレブリティやインフルエンサーのマーケティング戦略に代わり、テクノロジーに敏感なZ世代をよりターゲットにするためのものです。

現在、ロレアルのライセンスを受けたこのブランドは、バーチャルモデルを使用して、若い消費者とのデジタル交流を活性化し、バーチャルインフルエンスの未来への探求を促しています。バーチャルモデルの「キャンディ」は、ラグジュアリーブランドが自らのデジタルストーリーを主導するための社内バーチャルモデルとしても活躍しています。「キャンディ」は、一見すると物理的なモデルと見間違うほどです。

②GU:コーディネートを提案するバーチャルヒューマン「YU」を導入

GUは、あらゆる人々に似合う商品やコーディネートを提案するバーチャルヒューマン「YU」を起用しています。理想的なモデル体型でなくても、自分に似合う商品や着こなしがあることを伝えていくためにGUが独自に開発しました。

YUは、ランダムに選択した200名の女性の身体を計測したデータをもとに、それぞれの顧客に合った着こなしを提案することができます。

バーチャルヒューマンの活用により、大量のデータをもとにそれぞれの顧客に最適なコーディネートを提案するという、リアルの人間には実現不可能な質の高いサービスを提供する事例として注目に値します。

③TELYUKA:人間そっくりな17歳の女子高生「SAYA」を開発

夫婦で活動する3DCG制作ユニットTELYUKAは、バーチャルヒューマン「Saya」を発表しました。人間の少女そっくりの見た目をしており、人の言葉や行動を模倣することでコミュニケーションをとることができる存在を目指しています。

Sayaは、AIを活用し、様々な人の表情を画像認識によりインプットすることで、人間そっくりな表情や仕草を表現できるようにプログラムされています。

また、膨大なテレビ放送のデータをインプットすることで、AIによる自然な会話や自律的な行動ができるように日々進化し続けています。

将来的には、これらのデータのインプットにより成長したSayaが、観光客のガイドになったり、広告塔になったりするなど、リアルの人間と同じように活躍するようになると期待されています。

※300事例の分析に基づく、企業のメタバース/XR活用でよくある失敗とベストプラクティスをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒メタバース/XRのビジネス活用しくじり大全の資料ダウンロードはこちら(無料)

④Aww:インスタグラム等で活動するバーチャルモデル「imma」をプロデュース

日本初のバーチャルヒューマンカンパニーであるAwwは、インスタグラムを中心に活動するバーチャルヒューマンであるimmaをプロデュースしています。

高度なCGやAI技術を駆使して、まるで実在するかのように作り込まれており、その唯一無二の存在が世界中から注目されています。インスタグラムには、世界の高級ブランドを身に付けたり、リアルな著名人と一緒に写った写真が公開されており、インフルエンサーとして活躍しています。

また、immaは化粧品メーカーの「SK-Ⅱ」や中国のアイスクリームブランド「マグナム」、IKEA JAPANの都市型店舗「IKEA原宿」など、様々な企業のPRとしても起用されています。

現在、インスタグラムでは約40万人、TikTokでは約50万人のフォロワーを獲得しており、今後もさらに活躍の幅が広がっていくと期待されています。

⑤Krafton:インフルエンサーとして活躍するリアルなバーチャルヒューマン「ANA」を発表

韓国のゲーム会社であるKraftonは、独自の技術力で制作したバーチャルヒューマン「Ana」を発表しました。すでにAnaが出演しているミュージックビデオも公開されており、注目を集めています。

Anaは、ゲームエンジンであるUnreal Engineをベースに作成され、肌の産毛までリアルに表現されています。また、高度なアニメーション技術で、瞳の動きや顔のしわまで細かく表現されており、高度な音声合成技術により、まるで人間のような声を持っているとのことです。

今後は、エンターテイメントやeスポーツなど様々な分野でインフルエンサーとして活躍することが期待されています。

費用対効果・実現性が高いメタバース活用方法

メタバースの知見が不足しており、メタバース活用の企画や開発に課題を抱えていませんか?

そのような課題はメタバース総研のコンサルティング・開発支援サービスで解決することができます。

是非メタバース総研にお問い合わせください。

豊富な経験・ナレッジを活かした戦略・企画策定

数多くの企業様に対するコンサルティングや国内最大級のビジネス特化型メタバースメディアの運営で培った豊富な知見を活用し、成果につながる戦略・企画を策定します。

強力なパートナーシップによる最適なアプローチ設計

各領域の業界を代表するソリューション提供企業とのパートナーシップを構築。案件毎に中立的な立場から、費用対効果の高いアプローチを設計します。

経験豊富なクリエイター・エンジニア・コンサルタントによる並走支援

業界トップクラスの経験/スキルを有するクリエイター・エンジニア・コンサルタントから、最適なメンバーをアサイン。戦略立案から実行まで並走し、社内のリソース不足を解決します。

「課題や依頼内容が明確になっていない」、「社内で合意が取れていない」場合でも問題ございません。メタバース総研へのお問い合わせをお待ちしております。

メタバース/XR活用の個別無料相談会実施中

メタバース総研では、メタバース/XR活用の個別無料相談会を実施しています。

各社様のメタバース/XR活用に関する課題解決に向け、最新の市場動向や具体的な活用アイデアなどを、個別のオンラインMTGにて、無料でご紹介させていただきます。

以下のようなお悩みをお持ちのご担当者様は、この機会にぜひお申込みください。

- 興味はあるが、そもそも活用するかどうか迷っている

- 自社に合った活用方法へのアドバイスが欲しい

- 自社の企画の参考になる活用事例を知りたい

- どのように活用を進めていけば良いか分からず困っている