おススメのARサービス・開発会社まとめ

ポケモンGOの大流行によって注目を浴びたAR。近年、消費者向けのARサービスの浸透や企業でのAR活用が進んでいます。

一方で、「そもそもARサービスとしてはどのようなものが存在するのか分からない」、「AR開発会社やツールとしてのどのような選択肢が存在し、どのような観点から選べばよいのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。

そこで、今回はおススメのARサービスと制作/開発会社をご紹介します。

本記事は、以下のような方におススメの記事となっています。

- AR制作/開発を検討している

- ARサービスにどのようなものがあるのか知りたい

本記事を読めば、ARサービスや制作/開発会社について一気にキャッチアップできますので、ぜひ最後までご一読ください。

また、メタバース総研では、1000社以上のご担当者様からご好評をいただいている、国内外の最新のメタバース/XR活用事例101選をまとめたレポートを無料で配布しております。

ご興味のある方は、以下リンクからダウンロードしてご活用ください。

⇒【担当者必見】メタバース/XR活用事例101選の資料ダウンロードはこちら(無料)

目次

- そもそもARとは?

- おススメのARサービス14選

- ①ポケモンGO:ポケモンの世界観を現実の街中で体験

- ②SnapChat:ARを活用した自撮り写真を友人にシェア

- ③ピクミン ブルーム:ピクミンの世界観を現実の街中で体験

- ④Urbanbase AR:インテリア選びに活用できるAR&空間分析アプリ

- ⑤DRY CRTSTAL × PACMAN:「ドライクリスタル」缶の表面をパックマンが動きまわる新感覚ARゲーム

- ⑤Agri-AR:株式会社Rootの提供する、多機能で実用的なAR農作業補助アプリ

- ⑥AVRJapan株式会社:AR技術を活用した幼児向け教材「ARpedia」を提供

- ⑦株式会社meleap:AR技術を使った競技、観戦システムを提供

- ⑧ENEN株式会社:インテリアのサイズ感を手軽に確認できる「AR CAMERA」を提供

- ⑨株式会社ProVision:クイズで楽しく学ぼう!群馬県の富岡製糸場へARクイズラリーおよびオリジナルARフィルターを提供

- ⑩株式会社ステークホルダーコム:紙媒体デジタルメディア化支援サービス「AR-Sentence」を提供

- ⑪エッジニア合同会社:AIを活用した新たなソリューション「KuZuKiRi AR」を提供

- ⑫C-table株式会社:ARを駆使した新たなお祭り体験、〈デジタル×お祭り〉の世界

- ⑬SoVeC:ローケーションベースARアプリ「XR CHANNEL」を開発

- ⑭株式会社ネクステラス:建設業特化型ARアプリ「TerraceAR」を提供

- ⑮株式会社アドウェイズ:Web ARを活用した新しい体験型広告「Interactive AR AD」を提供

- ⑯ナブラワークス株式会社:高精度な画像認識技術で多彩なARエフェクトをスマートデバイスで実現する「Nabla ARソリューション」の提供を開始

- おススメのAR開発会社6選

- ARの活用事例

- AR開発の前に検討しておきたい3つのポイント

- 費用対効果・実現性が高いメタバース活用方法

そもそもARとは?

ARとはAugumeted Realityの略称で、拡張現実とも呼ばれます。リアルの世界にデジタルの情報/コンテンツを視覚的に重ね合わせることで、リアルの世界を拡張する技術のことを指します。ARには、ゴーグルを装着せずに、スマートフォンやタブレットの画面にデジタルの情報/コンテンツを表示させるものも含みます。

ARを活用することで、「Pokemon Go」のように、リアルの街にポケモンが存在するかのようなゲームを楽しんだり、「GoogleMap」のARナビのように、リアルの街に道順を示す矢印などの情報が表示され、スムーズに目的地にたどり着くことができたりと、私たちの暮らしをより豊かに・便利にすることができます。

おススメのARサービス14選

おススメのARサービスとして以下のサービスが挙げられます。

- ①ポケモンGO:ポケモンの世界観を現実の街中で体験

- ②SnapChat:ARを活用した自撮り写真を友人にシェア

- ③ピクミン ブルーム:ピクミンの世界観を現実の街中で体験

- ④Urbanbase AR:インテリア選びに活用できるAR&空間分析アプリ

- ⑤DRY CRTSTAL × PACMAN:「ドライクリスタル」缶の表面をパックマンが動きまわる新感覚ARゲーム

- ⑤Agri-AR:株式会社Rootの提供する、多機能で実用的なAR農作業補助アプリ

- ⑥AVRJapan株式会社:AR技術を活用した幼児向け教材「ARpedia」を提供

- ⑦株式会社meleap:AR技術を使った競技、観戦システムを提供

- ⑧ENEN株式会社:インテリアのサイズ感を手軽に確認できる「AR CAMERA」を提供

- ⑨株式会社ProVision:クイズで楽しく学ぼう!群馬県の富岡製糸場へARクイズラリーおよびオリジナルARフィルターを提供

- ⑩株式会社ステークホルダーコム:紙媒体デジタルメディア化支援サービス「AR-Sentence」を提供

- ⑪エッジニア合同会社:AIを活用した新たなソリューション「KuZuKiRi AR」を提供

- ⑫C-table株式会社:ARを駆使した新たなお祭り体験、〈デジタル×お祭り〉の世界

- ⑬SoVeCが開発したローケーションベースARアプリ「XR CHANNEL」

- ⑭株式会社 ネクステラス:建設業特化型ARアプリ「TerraceAR」を提供

- ⑯ナブラワークス株式会社:高精度な画像認識技術で多彩なARエフェクトをスマートデバイスで実現する「Nabla ARソリューション」の提供を開始

それぞれの企業の概要や特徴を分かりやすく紹介していきます。

※700社以上のご担当者様にお読みいただいている、国内外の最新メタバース/XR活用事例101選をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒メタバース/XR活用事例101選の資料ダウンロードはこちら(無料)

①ポケモンGO:ポケモンの世界観を現実の街中で体験

ポケモンGOは、大人気ゲーム「ポケモン」の世界観を現実世界で楽しむことのできる位置情報を活用したスマホ向けARアプリです。

ユーザーは現実世界の街を歩き周りながらポケモンを探し、ポケモンと遭遇するとまるで目の前に存在するかのようにARで表示されます。

また、ポケモンを見つけて捕まえるだけでなく、捕まえたポケモンを育てたり、ポケモンのタマゴを孵化したり、他のトレーナーとポケモンを交換したりするなど様々な楽しみ方ができます。

②SnapChat:ARを活用した自撮り写真を友人にシェア

Snap Chatとは、登録した友人やグループに向けてARを活用した画像や動画などを投稿するSNSアプリです。

SnapChatには、「Lens(レンズ)」と呼ばれるARフィルターが多数存在しており、フィルターを使って自分の顔や街の風景などに様々な加工を施すことができます。

「Lens(レンズ)」はユーザーが自作することも可能で、ユーザーのクリエイティビティを刺激するつくりとなっています。

Snapchatは欧米を中心とする若者層から絶大な支持を集めており、全世界で3.6億人以上のMAUを記録するほどの人気を誇っています。

※メタバース/XR活用を検討する際に、必ず押さえておきたい5大メタバース/XRプラットフォームの特徴や活用方法、選び方をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒有名5大メタバース/XRプラットフォーム徹底比較の資料のダウンロードはこちら(無料)

③ピクミン ブルーム:ピクミンの世界観を現実の街中で体験

ピクミン ブルームは、大人気ゲーム「ピクミン」の世界観を現実世界で楽しむことのできる位置情報を活用したスマホ向けARアプリです。

ユーザーは様々な場所を歩き回ることで、ピクミンを集めたり、育てたりしながら出かけた場所を記録していくライフログのような楽しみ方ができます。

④Urbanbase AR:インテリア選びに活用できるAR&空間分析アプリ

URBANBASE株式会社は、AR&空間分析アプリである「Urbanbase AR」を提供しています。ユーザーは「Urbanbase AR」を利用することで、家具や家電、カーテンやラグなどのインテリアアイテムをARで表示し、実空間に試し置きをすることができます。

「Urbanbase AR」の特徴としては、以下が挙げられます。

選択したアイテムを、今いる部屋にARで表示し、カラーやサイズを確認することが可能

撮影した写真や保存してある部屋の画像から、Space AIによる「空間分析」で、部屋のタイプやテイストを分析し、部屋に合わせたアイテムをAIが提案

アイテムをECサイトと連携させることで、商品ページからアプリでARで試すことも可能

同社は、インテリア関連企業への機能提供や、アプリの受託開発ソリューションも提供しています。

さらに詳しい情報はこちらのページをご覧ください。

⑤DRY CRTSTAL × PACMAN:「ドライクリスタル」缶の表面をパックマンが動きまわる新感覚ARゲーム

アサヒビールは、2023年10月11日(水)に発売した「スーパードライ ドライクリスタル」と「パックマン」でコラボレーションし、ARを活用したゲームである「DRY CRTSTAL × PACMAN」を実施しています。(2023年10月11日(水)から2024年1月4日(木)まで)

「DRY CRYSTAL × PAC-MAN」は、特設サイトからカメラを立ち上げて「スーパードライ ドライクリスタル」の缶にスマートフォンをかざすと、AR(拡張現実)によって缶体に映し出された拡張現実の世界で「パックマン」が楽しめるARゲームです。

ドライクリスタルの缶がARで「パックマン」のプレイステージへ変化し、ARで飛び出した缶の表面を移動するパックマンをカメラで追従しながら高得点を目指してプレイします。

総合ランキングや都道府県別ランキング機能もあるため、友人や家族、全国の人たちと競い合うことができます。

“未来志向のビールで新たなライフスタイルの提案”を掲げるドライクリスタルから、先端技術であり、没入感を与えられるARを活用することで、お客様に驚きを与え、商品の世界観を体感していただくことができます。

詳しくはこちらの特設サイトをご覧ください。

実際のイメージについてはYouTube映像をご覧ください。

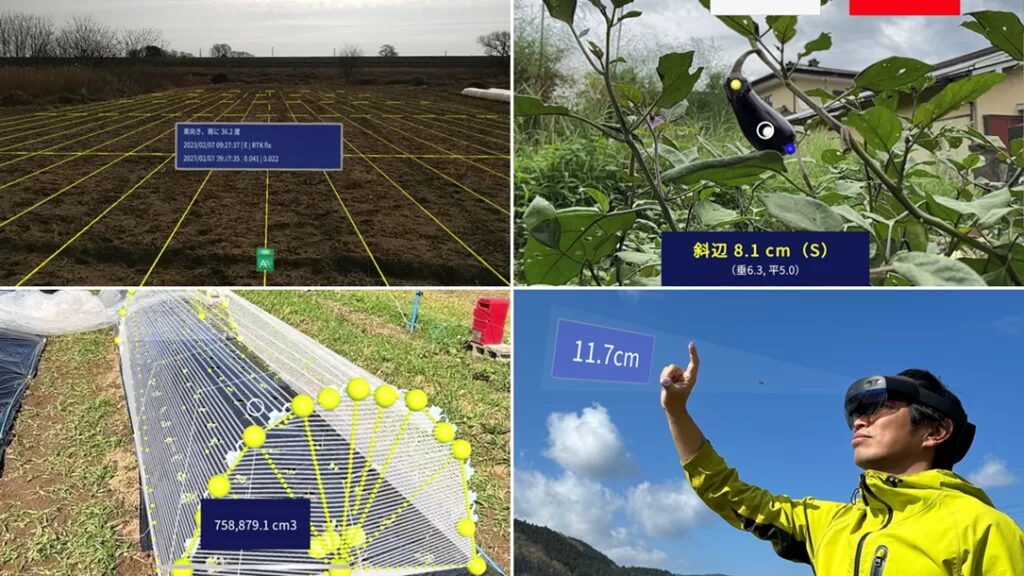

⑤Agri-AR:株式会社Rootの提供する、多機能で実用的なAR農作業補助アプリ

農業DXプロジェクトの開発運営を手掛ける株式会社Rootは、農業現場にあるシンプルな作業の効率化を、安価で・誰でもどこでも使えるツールにより実現するため、AR農作業補助アプリ「Agri-AR」の開発に取り組んできました。

本アプリの開発は、農林水産省 令和3年度補正予算『戦略的スマート農業技術等の開発・改良』(生研支援センター)にも採択され2022年度から研究支援を受けています。

埼玉県深谷市の複数農園を実証フィールドとして開発を推進した結果、どんな農園でも役立つ10機能が完成しました。位置情報が必要な機能は、AR・LiDARに加えてGNSS-RTKも活用し、一辺数百メートル規模の圃場でも、誤差数センチの精度で現実空間へのARオブジェクト固定や、距離面積の計測が可能となりました。

- 平行直線ガイド

- 畝・苗シミュレーション

- 面積計測

- 距離計測

- レベル計測

- サイズ計測(タップ式、ノギス式、指先式)

- 体積計測(3軸式、ポイント式)

- 移動速度表示

- 最適ルート算出・ガイド

- マップ連動(描画、管理、AR日誌)

アプリは、スマートグラス(Hololens2, Magic Leap 2等)とスマートフォン双方で使用できるよう開発しています。

2024年4月からAppStore/GooglePlayにて公開・販売を開始し、スマートフォンにインストールすることで誰でも使用可能となります。価格は、上記の複数機能パッケージで、9,900円/年~とする予定です。

販売に先行し、無料で全機能をテストできるモニター募集を11月から開始しています。

公式サイト(https://agriar.root-farm.com)をご覧頂き、お申し込み下さい。

⑥AVRJapan株式会社:AR技術を活用した幼児向け教材「ARpedia」を提供

AVRJapan株式会社はAR、VRコンテンツの制作を行っています。

また、世界各国のXR(AR・VR・MR)ソリューションを日本市場に紹介しています。

同社はAR技術を活用した幼児向け教材「ARpedia」を提供しています。

- ARpediaとは

伝統的な本の良さと革新的なAR技術のインタラクティブな機能をハイブッドした幼児向け教材です。「ARpedia アプリ」をインストールしたタブレットと専用スタンドを接続して10種類のテーマから選べる本をセットすることで、AR技術により本の中の絵が動き出します。

②数々の賞を受賞した読書教育ツール

CES INNOVATION AWARDS を2022年と2023年の連続受賞しています。2023年は「Virtual & AugmentedReality」「Software & Mobile Apps」2つのカテゴリーで受賞!その他にも国際的な賞を多数受賞しています。

③ARpediaのセット内容

【内容】

・紙の本が10冊

・紙のマーカー

・カラーマーカー

・SPOTTYカメラ

【本の種類】

哺乳類、産卵動物、恐竜、虫、天気、地球、宇宙、自動車、ロボット、音楽

【本体価格】29,800円(税込)

⑦株式会社meleap:AR技術を使った競技、観戦システムを提供

meleapはAR技術を使い子ども頃に描いていた夢を実現させるような競技、観戦システムを提供しています。

- 競技システム

エナジーボールを自らの手で放ち戦うARスポーツHADOを世界中で展開。ルールはシンプルですが、 攻守の戦略は無限に広がります。現在39カ国以上の国々でプレイができます。世界で350万人以上の人が「HADO」を体験しており、2023年にも世界大会を開催しました。教育現場での活用も広がっています。 - 観戦システム

タレントが選手として試合をする応援・観戦事業。ファンの応援によって技が強化されるAR技術ならではの視聴者参加システムを展開。歌やトークが苦手でも一生懸命プレイすれば輝けるため、ファンも応援に熱が入る。テレビ局との連携でリーグを実施し各方面に広がっています。

「テクノスポーツで世界に夢と希望与える」というビジョンを目指し、よりよい未来の実現を目指してまいります。

さらに詳しく知りたい方はこちらの公式HPをご覧ください。

https://meleap.com/meleap/public/index.php/jp

⑧ENEN株式会社:インテリアのサイズ感を手軽に確認できる「AR CAMERA」を提供

ENEN株式会社の提供する「AR CAMERA」では家具をAR(拡張現実)で自分の部屋に試し置きができます。

「気軽に、家具選びを楽しんでほしい」という想いから、オンラインストアからのシームレスな動線にこだわり、アプリではなくスマートフォンに最適化したWeb上のコンテンツを開発しました。ENENオリジナルの各コンテンツは、XR(AR / VR / MR)技術を軸にしたコンサルティングやソフトウェア開発を行うx garden(クロスガーデン)社のAR/VRサービス連携・開発支援により実現しました。

実際の部屋で家具を配置したい場所に、スマートフォンやタブレットをかざし、AR技術を使って、3Dデータの家具を実物大で映し出すことができます。既存のインテリアとのサイズ感やカラーコーディネーションなど相性をチェックすることができます。さらに詳しく知りたい方はこちらの公式HPをご覧ください。

⑨株式会社ProVision:クイズで楽しく学ぼう!群馬県の富岡製糸場へARクイズラリーおよびオリジナルARフィルターを提供

ProVisionはこれまで、小学生向けのARクイズ「スマホでチャレンジ!富岡製糸場ARクイズ」や島根県の石見銀山へのInstagramARフィルターを設置など、文化施設へのARコンテンツ提供を通した地方創生に力を入れてきました。さらに、ファミリーや若年層をメインターゲットとして、観光客の方々に富岡製糸場内を周遊して施設内をより隅々まで楽しんでもらえるようにという想いから、今回の企画が実現しました。

ARコンテンツは全部で3種類あり、親子で楽しむことができるARクイズに加え、Instagramから利用可能なARフィルターを2種類提供しています。若年層をメインターゲットとして、クイズを通して文化遺産に親しむことやSNS活用による施設の認知度向上を⽬的としています。クイズは富岡製糸場の建物や歴史にまつわる内容が出題され、子供だけでなく家族全員でクイズを楽しむことができます。

ProVisionではスマートフォンのウェブブラウザを利用したWebAR技術を活用し、手軽にAR体験ができるコンテンツの作成を行っています。

さらに詳しく知りたい方はこちらのHPをご覧ください。

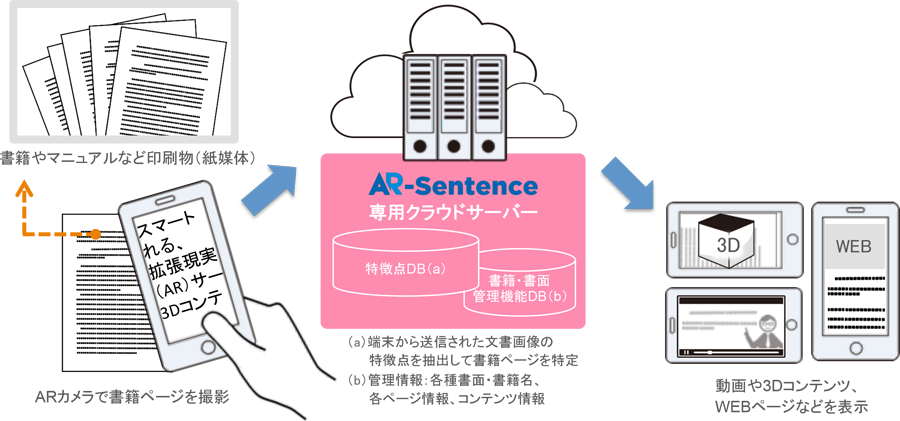

⑩株式会社ステークホルダーコム:紙媒体デジタルメディア化支援サービス「AR-Sentence」を提供

株式会社ステークホルダーコムは、スマートフォンアプリ内のARカメラを文章にかざすだけで関連デジタルコンテンツを表示させるARクラウドサービス「 AR-Sentence」を開発しました。

画像認識エンジンも搭載することによって、写真やイラストのみで構成される紙面の特定も可能なハイブリッド型ARエンジンを搭載しています。クラウド型サービスであるため、特定のサーバー環境等のインフラが不要で手軽に利用することができます。

これまで、紙面と Web サイトを連動する際は写真やイラスト、二次元バーコードなどの画像を識別する方法が一般的でしたが、AR-Sentence を活用することで文章情報、ページそのものを識別できるため、すでに出版している書籍にも活用が期待できます。

さらに詳しく知りたい方はこちらの公式ページをご覧ください。

⑪エッジニア合同会社:AIを活用した新たなソリューション「KuZuKiRi AR」を提供

エッジニア合同会社は、AIとAR技術を活用した3DCG制作・WebAR配信サービス「KuZuKiRi AR」を提供しています。企業は、KuZuKiRi ARを利用することで、3D化した自社商品を閲覧者のスマートフォンやタブレットを通して現実世界に配置されているかのような体験を提供し、360度から商品の閲覧、サイズ感や雰囲気の把握をすることができます。

KuZuKiRi ARは、営業活動の提案効率化やカタログ・展示会・プロモーション、ECサイトのARビューなどの様々な業界・シーンで活用されています。

KuZuKiRi ARの特徴としては、以下が挙げられます。

- 専用アプリのインストールが不要

- ボタン操作により複数モデルの切り替えが可能

- 床認識、壁認識方式を採用

- 質感重視やサイズ感重視など用途に合わせたクオリティで3DCG制作が可能

- 専用の管理画面で公開制御やパスワード設定なども可能

- 代理店や制作会社などは管理画面の運用も可能なため自社サービスのひとつとしても販売可能

さらに詳しい情報はこちらのページをご覧ください。

⑫C-table株式会社:ARを駆使した新たなお祭り体験、〈デジタル×お祭り〉の世界

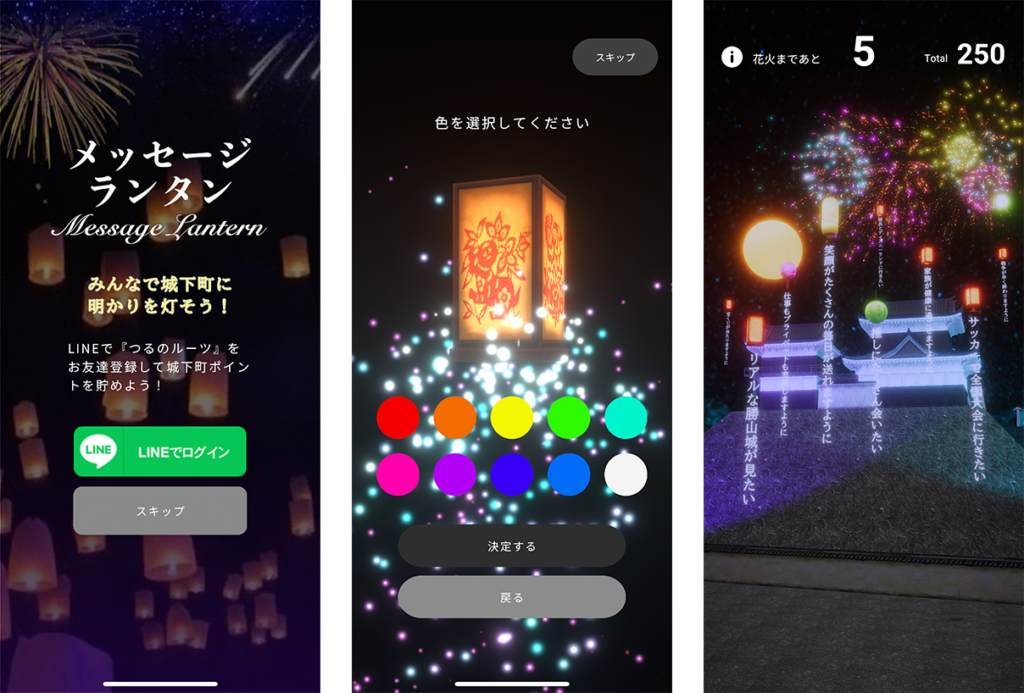

C-table株式会社は、山梨県都留市を拠点とし、デジタルを活用した新しい事業づくりを行う企業です。同社はAR技術を駆使した「メッセージランタン」を開発。お祭りで革新的な体験を提供しました。

この技術では、専用アプリを使ってバーチャルなランタンを作成し、願い事を込めると、参加者はバーチャルな街並みを鑑賞すると同時に他の参加者の願いもARで楽しむことができます。歴史と未来が交差する幻想的な瞬間を演出し、新しいお祭りの体験が可能です。今回開発したARアプリは他自治体・法人でも導入・展開が可能です。

ご興味をお持ちの団体や法人は、こちらからお問い合わせください。

⑬SoVeC:ローケーションベースARアプリ「XR CHANNEL」を開発

「XR CHANNEL」は、SoVeCが開発した、VPS(Visual Positioning System)技術を活⽤した国内初の3DマップARアプリです。

スマホのカメラ画像から位置情報を認識するVPS技術で、空間の奥行きを活かした臨場感のあるARコンテンツを表示します。

最大の特長は、圧倒的な高精度位置認識を使って表現される新しい拡張現実体験。

ソニーのVPS技術を活用することで、ARコンテンツが現実世界に融け込んだ、あっと驚くユーザー体験を提供することができます。

イベントでの活用・施設集客・広告宣伝・IP活用・地域振興等に是非活用下さい。

<「XR CHANNEL」の特徴>

リアルとデジタルを融合させた新たなユーザー体験

- VPSを活用した国内初のスマホアプリ

- 地理や建物の特徴に合わせたあっと驚く演出が可能

- マーカー設置不要

- ご予算に合わせた演出をご提案

ご質問やご要望など、お気軽にご相談ください:

https://www.sovec.net/xrchannel/contact/inquiry/

■公式サイト:https://www.sovec.net/xrchannel/

■資料請求:https://www.sovec.net/xrchannel/contact/document/

⑭株式会社ネクステラス:建設業特化型ARアプリ「TerraceAR」を提供

株式会社ネクステラスは、iPhoneやiPadで手軽にARを体験することができる建設業特化型ARアプリ「TerraceAR」を提供しています。企業は、TerraceARを利用することで、現場で作成したオリジナルの3DデータをARコンテンツとして配置することができます。

例えば、現場にカラーコーン・看板などの仮設材や重機などの建設機械の実物がなくても、手軽に3Dモデルを配置して確認できます。また、地中の3Dモデル(埋設管、改良杭、基礎構造物など)を独自の「Terraceツール」を使って「照らし」ながら、立体感を保って確認できることが最大の特徴です。さらに、あらかじめ3Dモデルにレイヤーが設定されていれば、レイヤーごとに表示・非表示、透過度の変更ができることで表現力も向上しています。

TerraceARは、ARを活用した豊富な機能により建設現場のDXを加速し、業務効率化に大きく貢献します。

さらに詳しい情報はこちらのページをご覧ください。

⑮株式会社アドウェイズ:Web ARを活用した新しい体験型広告「Interactive AR AD」を提供

(画像:株式会社アドウェイズ)

株式会社アドウェイズの100%子会社であるUNICORN株式会社では、広告配信プラットフォーム「UNICORN」で、メガプラットフォーム以外の全広告枠に、一括・網羅的に広告を配信しています。特徴の一つは、Web ARを活用した新しい体験型広告「Interactive AR AD」の提供です。

「Interactive AR AD」は、ARで表示された商品やキャラクターなどの3Dモデルを回転、ズーム、色変更などユーザーが実際に触れることができる全く新しい形の体験型広告です。 ARを通じて、バーチャル体験やブランドの世界観を訴求していくことで、商品やブランドの魅力を、よりリアルに訴求し、ユーザーに印象づけることができます。 また、専用アプリのインストールの必要はなく、スマホのブラウザ上でAR体験をお楽しみいただけます。

▼ARのデモをお試しいただけます。スマホでお試しください。

ボリュメトリックビデオについてはこちらの記事でも解説しております。

UNICORNの「Interactive AR AD」にご興味のある方はこちらからお問合せください。

⑯ナブラワークス株式会社:高精度な画像認識技術で多彩なARエフェクトをスマートデバイスで実現する「Nabla ARソリューション」の提供を開始

画像①:顔パーツのOcclusionに対応 (例 , 唇 )

画像②:エッジ効果の最適化 (例, 髪の毛先)

画像③:機能一覧

(画像:ナブラワークス株式会社)

AIを通じて、IT技術の持つ利便性と効率性をあらゆる業界に提供するナブラワークス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:本島 昌幸)は、高精度な画像認識技術で多彩なARエフェクトをスマートデバイスで実現する「Nabla ARソリューション」の提供を開始したことをお知らせします。

サービスの内容

高精度な顔認識アルゴリズムを搭載した「Nabla ARソリューション」は、ミリ秒レベルの高速顔検知により、顔の特徴点のみならず、顔のメッシュデータを捉えることで、これまでよりも正確に、より自然にエフェクトを重ねることができます。

広角にも対応しており、光の変化に影響を受けることなく、最高のバーチャル体験を可能にします。

多彩なARエフェクトもご用意しておりますので、ライブ放送や広告、Eコマースなど、さまざまなエンターテインメントシーンですぐにご活用いただけます。

サービスのアピールポイント

①高可用性:高速度の顔識別と高精度のトラッキング(FPS : 20ms前後)を実現し、リアルタイムの場合に性能問題なく利用できます

②顔パーツのOcclusionに対応:唇や眉毛のOcclusionは可能になります(下記図1はサンプル)

③多様な顔の特徴に対応: アジア圏だけでなく、中東、欧米、アフリカなど、さまざまな地域の人種の顔の特徴に関する研究を重ねて、多民族の顔の特徴に対応した識別モデルを構築することができ、顔の特徴を正確に捉えることが可能です

④エッジ効果の最適化: 髪の毛先や輪郭など、細部まで鮮明にエフェクトを適用し、自然な印象を与えます。(下記図2はサンプル)

⑤Effect効果のカスタマイズに対応した専用ツールは一緒に提供します

サービスの機能一覧

当サービスの機能一覧は、以下の通りです。(下記図3はサンプル)

『美肌・美白効果機能』

・美白

・ニキビやシミなどの補正

・顔色(血色)補正

『メイクアップ機能』

・口紅、頬紅、眉毛、アイシャドウ、アイライン、まつ毛、カラーコンタクトなど

・髪色の変更

『美容整形機能』

・小顔、顎補正、鼻の幅/高さ、口の幅/高さ、目の大きさなど

・フィルター

・背景ぼかし

・色合い調整

『ステッカー機能』

・動物の顔や耳の表示など

・Gesture識別によるステッカー効果発動など対応OS:

・iOS , Android

・Windows , MacOS

・Web

当サービスの体験はこちら

今後の展望

当社は、当サービスにおいて今後AI画像生成ソリューションのひとつとして、『GAN Skin機能』のリアルタイム版を提供予定しております。これにより、一人ひとりの肌質を活かした、より自然でより美しい仕上がりが期待できます。

当社は、AIと人間が共存できる未来を目指し、今後もさまざまな領域で日本からAIサービスを提供して参ります。

おススメのAR開発会社6選

おススメのAR制作/開発会社として以下の6社が挙げられます。

- ①MonstarLab:開発実績数2200件のアプリ・ウェブシステム開発会社

- ②メタバース総研:各社の目的達成に向けた成果に繋がるメタバース/XRを開発

- ③クロスリアリティ:XRソリューションを開発・販売する会社

- ④ネクストシステム:AIやXRの技術開発を行うシステム開発会社

- ⑤エピソテック:AR現場支援アプリ「Dive」を提供

- ⑥株式会社ベナ:模型製作とそれを活かしたデジタルコンテンツを開発

それぞれの企業の概要や特徴を分かりやすく紹介していきます。

※メタバース/XRのコンサル/開発会社を選ぶ際のポイント4つやおすすめ企業11社の比較をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒メタバース/XRのコンサル/開発会社選定ガイドブックの資料ダウンロードはこちら(無料)

①MonstarLab:開発実績数2200件のアプリ・ウェブシステム開発会社

MonstarLabは、開発実績数2200件のアプリ・ウェブシステム開発会社です。

MonstarLabの強みは次の2点です。

1. 開発実績数2200件という豊富な実績がある点

2. デザインから開発までワンストップで対応する点

1点目の開発実績数2200件という豊富な実績がある点に関して、MonstarLabは株式会社クボタ、株式会社LIXIL、日本郵便株式会社、サントリー食品インターナショナル株式会社など業種業態を問わず様々な企業の支援実績があり、累計で2200件を超える企業を支援してきました。

2点目のデザインから開発までワンストップで対応する点に関して、一般的にアプリ・ウェブシステムの開発会社は開発に特化しているケースがほとんどですが、MonstarLabは開発だけでなく、戦略立案やリサーチやデザインなどのサービスを提供しています。

実績としては、株式会社クボタやシェイク・シャックや株式会社鹿児島銀行などとの取り組み事例があります。

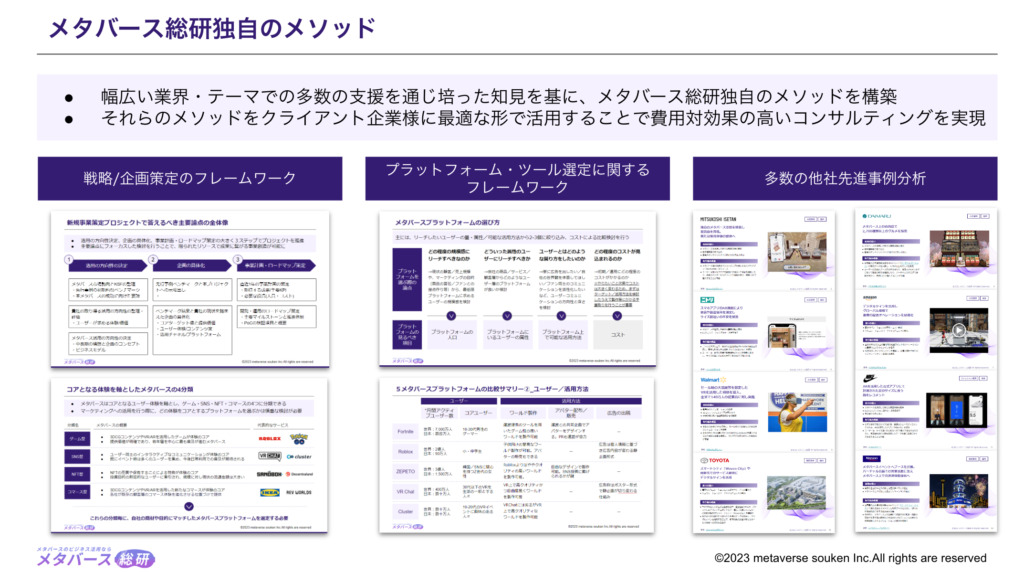

②メタバース総研:各社の目的達成に向けた成果に繋がるメタバース/XRを開発

メタバース総研は、企業向けのメタバース/XRのコンサルティング・開発を行っている会社です。

メタバース総研の強みとして以下の3点が挙げられます。

- 1.国内最大級のメディア運営/豊富なコンサルティング経験による戦略策定力

- 2.中立的な立場から各社に最適なツール/プラットフォームを選定可能

- 3.強力なパートナー企業/クリエイターによる総合的な支援力

1.国内最大級のメディア運営/豊富なコンサルティング経験による戦略策定力

メタバース総研は、国内最大級のビジネスに特化したメタバース/XRメディアの運営と幅広い業界の大手企業へのコンサルティング経験を通じた戦略策定力を強みとしています。

そのため支援の際は、クライアント企業様の事業の課題・活用の目的を踏まえたメタバースの活用戦略/企画策定を徹底しています。このこだわりが、多くの企業が陥っている”メタバース/XR活用自体の目的化”を防ぎ、成果に繋がる活用を実現します。

2.中立的な立場から各社に最適なツール/プラットフォームを選定可能

メタバース総研は、特定のメタバース/XR開発ツールやプラットフォームを有していません。

そのため、特定の開発ツールやプラットフォームの活用ありきの支援ではなく、中立的な立場からクライアント企業様のプロジェクト毎に最適なプラットフォームやツールを選定し、支援することが可能です。

3.強力なパートナー企業/クリエイターによる総合的な支援

メタバース総研は、技術領域・ユースケース毎に、業界を代表する実績/ソリューションを有する12社の企業や38名のクリエイターとパートナーとして協働しています。

そのため、クライアント企業様の課題やご要望に合わせ、パートナー企業/クリエイターらとともに最適な各種ソリューションをご提供しています。

※メタバース総研は豊富な経験とナレッジに基づき、各社様に合わせた先進事例や具体的な活用アイデアなどの最新ナレッジをご提供させていただいております。 メタバース/XR活用でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

⇒メタバース/XRのビジネス活用個別無料相談会の詳細はこちら

③クロスリアリティ:XRソリューションを開発・販売する会社

クロスリアリティは、XRソリューションを開発・販売する会社です。

クロスリアリティの強みは次の3点です。

1. AR/VRの世界的リーダー企業であるEON Reality社と業務提携している点

2. AR/VR専門家育成のための学校を運営している点

3. 最新鋭のAR/VR機材がすべて体験できる点

1点目のAR/VRの世界的リーダー企業であるEON Reality社と業務提携している点に関して、クロスリアリティは、京都府のクロスメディアパーク構想による全面的なバックアップのもと、MR/AR/VRの世界的リーダー企業であるEON Reality社と業務提携して、企業や教育機関を中心にMR/AR/VRソリューションを提供・サポートしています。

2点目のAR/VR専門家育成のための学校を運営している点に関して、クロスリアリティが運営する学校は業務提携先のEON Reality社が開発した世界基準のカリキュラムを使用した専門家育成のためのスクールです。

3点目の最新鋭のAR/VR機材がすべて体験できる点に関して、クロスリアリティは最新AR/VR機材を体験できるショールームがあり、見学申込をすることで全て体験可能です。

④ネクストシステム:AIやXRの技術開発を行うシステム開発会社

ネクストシステムは、AIやXRの技術開発を行うシステム開発会社です。

ネクストシステムの強みは次の2点です。

1. AR(拡張現実)技術者が20名在籍

2. AIとXR(AR/VR/MR)を融合した開発が行える

1点目のAR(拡張現実)技術者が20名在籍に関して、ネクストシステムは20名ものAR(拡張現実)技術者が在籍しています。また、技術社員は大手メーカー開発部隊出身者や小・中学生時代からプログラミングを行っていた者がほとんどで、技術力が高いのが強みです。

2点目のAIとXR(AR/VR/MR)を融合した開発が行えるに関して、ネクストシステムはAIとXR(AR/VR/MR)を融合した開発が行える会社です。AIもしくはXRのみの開発ができる企業は数多くございますが、その両方を融合した開発ができるという点で国内でも希少な会社です。

⑤エピソテック:AR現場支援アプリ「Dive」を提供

エピソテックは、エンタープライズ向けAR/MRプロダクト提供専業のスタートアップ企業です。

主要プロダクト「Dive」は、属人化された作業のSOP(標準作業手順書)の作成・運用で課題をもつ、機器・設備メンテナンス部門/サービス事業者向けのAR現場支援アプリです。

このアプリは、ARのVPS(ビジュアル・ポジショニング・システム)技術による現物合わせでの簡単作成、AIによる現場での検索容易化(自社特許)を提供します。他社とは違って、現場の方がスマホアプリだけで簡単に作成・運用することができ、この手軽さが受け入れられ、ビルメンテ、製造業等の事業者10社以上の導入実績があります。

また、ARを使った遠隔支援機能も備えており、軽量・空間認識型のARグラスであるNrealLightとワイヤレス・高透過レンズのスマートグラスINMO Air2にも対応しているため、ハンズフリーで熟練者からの直観的な指示を仰ぐ事ができます。

さらに詳しく知りたい方はこちらの公式HPをご覧ください。

⑥株式会社ベナ:模型製作とそれを活かしたデジタルコンテンツを開発

ベナは、模型製作とそれを活かしたデジタルコンテンツを開発する会社です。

1965年の創業以来、都市や建築物の発展と並行し、建築模型製作の技術や表現を研究して現在に至ります。

そして新たに模型を活用したARをはじめとするデジタルコンテンツの提供を開始しました。

■ アプリと模型を並行して制作(製作)するメリット

『アプリはアプリを制作する会社に、模型は模型を製作する会社に』と分かれることが一般的ですが、ベナではアプリと模型を並行して制作することが可能です。

窓口が一本化されることで、情報の提供先が1つにまとまるだけでなく、テストプレイなどを行う場合の複数社間のスケジュール調整がなくなるため、コミュニケーションコストが削減できます。

■ 模型とAR両方のメリットを生かした作品

大規模な機器や建物などは、限られたスペースで全容を確認するのが非常に大変です。

模型を利用することで特別な機材や環境を準備せずに形状の確認ができます。

近年、ARが利用される事も多くなってまいりましたが、ARと模型は役割が異なり、模型を合わせて使用する事でより効果的な表現が可能となります。

一部事例をHPにて公開しています。

医療機器模型AR

https://bena.jp/2024/01/18/sumitomojukikogyo-bnct-neucure-mokei-ar/

大型構造模型AR

https://bena.jp/2023/12/05/todo-ar-full-moel-infrastructure/

ベナでは模型とデジタル技術の双方に精通した担当者が対応できます。

詳細が決まっていない段階でもご相談をいただければ、様々な角度からの提案が可能です。

またデジタルコンテンツに合わせるための模型のみの製作から、 お手持ちの展示品に合わせたデジタルコンテンツの提案・制作など、日本全国からの依頼を受けることができますのでお気軽にご相談ください。

ARの活用事例

SUPPORTShurijoみんなで見守る首里城復興プロジェクト:ARを活用し、焼失した首里城を3Dモデルで復元

(動画:SUPPORTShurijoみんなで見守る首里城復興プロジェクト)

ボランティアで集まったメンバーで構成された「SUPPORT Shurijo みんなで見守る首里城復興プロジェクト」は、2019年10月に発生した火災により焼失した首里城を、3Dモデルで復元する取り組みを行いました。

記念撮影で首里城が映り込んだ写真をSNS経由で募集し、し、集めた画像から、ソフトウェアを使って3Dモデルの首里城を復元することに成功しました。

首里城の思い出の風景を、ARを活用したリアリティのある3Dモデルで蘇らせ、他者と共有することができる画期的な取組みとなりました。

このプロジェクトで作成された3Dモデルは、AR技術を搭載したスマートグラスやスマートフォンでみることができたり、メタバース空間で開催した復興イベントで利用されたり、様々なプロジェクトで活用されました。

さらに詳しい情報はこちらのページをご覧ください。

AR開発の前に検討しておきたい3つのポイント

AR開発の前に検討しておきたいポイントとして以下の3つが挙げられます。

- ➀AR活用の目的はサービス構築か単発でのプロモーションなどか

- ②ツールを活用できる人材をどの程度有しているか

- ③ユーザーがアプリDLの負荷を許容してくれそうか

それぞれについて分かりやすく解説していきます。

※300事例の分析に基づく、企業によるメタバース/XR活用方法の9つの定石と最新事例をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒メタバース/XR活用アイデア集の資料ダウンロードはこちら(無料)

➀AR活用の目的はサービス構築か単発でのプロモーションなどか

AR活用をご検討されている目的は大きく本格的なサービス開発と単発的なプロモーションなどへの活用の2つに分けられます。

前者の本格的なサービス開発の例として、ポケモンGOのようなARを活用したゲームやZOZOCOSMEなどの自社アプリ上へのAR機能の追加などが挙げられます。

一方、後者の単発的なプロモーションなどへの活用の例として、森永乳業や大正製薬などが取り組んでいる食品パッケージをスキャンするとARが出現するといったプロモーションが挙げられます。

このように自社のAR活用の目的によって、組むべきパートナーや必要な人員・予算感などが大きく変わってきます。

②ツールを活用できる人材をどの程度有しているか

AR開発にあたり、ARツールを活用できる人材の有無は大きな軸の1つです。後ほどご紹介しますが、近年GoogleやAppleなどの海外ビックテックはAR開発ツールを提供し始めており、自社にAR関連の技術の知見を有する人員がいる場合、ツール活用をベースに開発を進めることが選択肢となってきます。このような人材の有無が、ツール活用による開発か、AR制作会社への外注による開発かを決める大きな軸となります。

ツール活用のメリットとしては外注に比べアジャイルに開発・改善を行えることが挙げられ、一方でデメリットとしては社内のリソースを投下する必要があること、経験・知見不足の場合、開発が上手く進まないことなどが挙げられます。

③ユーザーがアプリDLの負荷を許容してくれそうか

ARの仕様を決定するにあたり、ユーザーが専用のアプリのDLの負荷を許容してくれそうかによって、アプリARとWebARのどちらを選択すべきかが大きく左右されます。

そのため、ターゲットユーザーがアプリDLの負荷を許容してくれなさそうな場合はWebARを選択するのが一般的です。

アプリDLの負荷を許容してくれる可能性の高い例としては、toBでの利用でDLを義務付けられる場合やtoCでもポケモンGOなどユーザーの体験価値が高いユースケースが挙げられます。

一方で、アプリDLの負荷を許容してくれる可能性の低い例としては、マーカーを読み込ませての商品のプロモーションなど、利用開始時点ではユーザーに強いインセンティブがないユースケースが挙げられます。

費用対効果・実現性が高いメタバース活用方法

メタバースの知見が不足しており、メタバース活用の企画や開発に課題を抱えていませんか?

そのような課題はメタバース総研のコンサルティング・開発支援サービスで解決することができます。

是非メタバース総研にお問い合わせください。

豊富な経験・ナレッジを活かした戦略・企画策定

数多くの企業様に対するコンサルティングや国内最大級のビジネス特化型メタバースメディアの運営で培った豊富な知見を活用し、成果につながる戦略・企画を策定します。

強力なパートナーシップによる最適なアプローチ設計

各領域の業界を代表するソリューション提供企業とのパートナーシップを構築。案件毎に中立的な立場から、費用対効果の高いアプローチを設計します。

経験豊富なクリエイター・エンジニア・コンサルタントによる並走支援

業界トップクラスの経験/スキルを有するクリエイター・エンジニア・コンサルタントから、最適なメンバーをアサイン。戦略立案から実行まで並走し、社内のリソース不足を解決します。

「課題や依頼内容が明確になっていない」、「社内で合意が取れていない」場合でも問題ございません。メタバース総研へのお問い合わせをお待ちしております。

メタバース/XR活用の個別無料相談会実施中

メタバース総研では、メタバース/XR活用の個別無料相談会を実施しています。

各社様のメタバース/XR活用に関する課題解決に向け、最新の市場動向や具体的な活用アイデアなどを、個別のオンラインMTGにて、無料でご紹介させていただきます。

以下のようなお悩みをお持ちのご担当者様は、この機会にぜひお申込みください。

- 興味はあるが、そもそも活用するかどうか迷っている

- 自社に合った活用方法へのアドバイスが欲しい

- 自社の企画の参考になる活用事例を知りたい

- どのように活用を進めていけば良いか分からず困っている