ARコンテンツ活用事例6選|メリットやおススメの制作方法も紹介

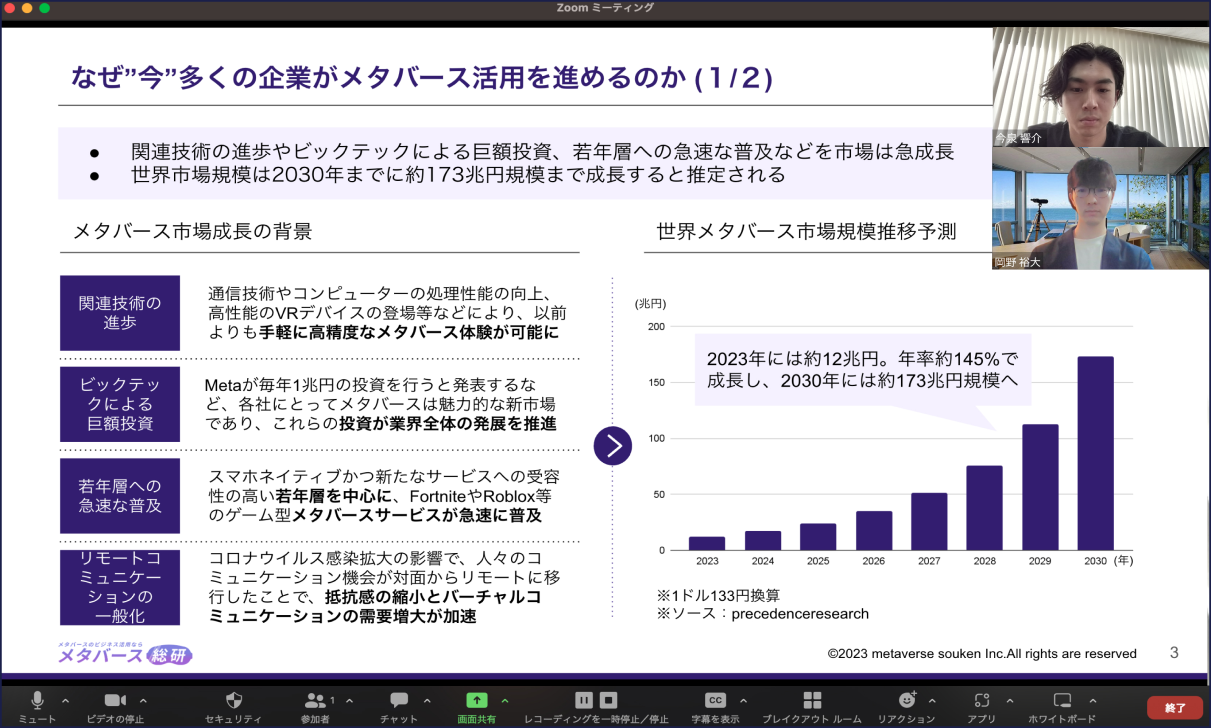

スマートグラスなど関連技術の進歩や、オンラインコミュニケーション需要の高まりなどを背景とし、今後急速に人々の生活や仕事に普及していくと考えられるAR。

そんな中、強力なIPホルダーである集英社などの大手企業が他社とコラボするといった、ARをコンテンツに活用する動きが注目を集めています。

一方で、「ARのコンテンツって最近よく聞くけど、どんなメリットがあるかまでは分からない」、「具体的にどのような活用事例があるのか知りたい」という方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、ARコンテンツの活用事例やメリット、活用にあたってのポイントを紹介します。

本記事をお読みいただければ、自社でのARコンテンツ活用のヒントが得られるかと思いますので、ぜひ最後までご一読ください。

また、メタバース総研では、1000社以上のご担当者様からご好評をいただいている、国内外の最新のメタバース/XR活用事例101選をまとめたレポートを無料で配布しております。

ご興味のある方は、以下リンクからダウンロードしてご活用ください。

⇒【担当者必見】メタバース/XR活用事例101選の資料ダウンロードはこちら(無料)

目次

そもそもARとは?

ARとはAugumeted Realityの略称で、拡張現実とも呼ばれます。ARはリアルの世界にデジタルの情報/コンテンツを視覚的に重ね合わせることで、リアルの世界を拡張する技術のことです。

ARを活用することで、「Pokemon Go」のように、リアルの街にポケモンが存在するかのようなゲームを楽しんだり、「GoogleMap」のARナビのように、リアルの街に道順を示す矢印などの情報が表示され、スムーズに目的地にたどり着くことができたりと、私たちの暮らしをより豊かに・便利にすることができます。

企業がARコンテンツを活用する4つのメリット

企業がARコンテンツを活用するメリットとして以下の4つの点が挙げられます。

- ①物理的な工事などが不要で演出を追加できる

- ②スマートフォンを通して手軽に体験を提供できる

- ③ARならではのリアルとバーチャルが融合した体験を提供できる

- ④多くのビジネスチャンスにつながる

それぞれについてわかりやすく紹介します。

※300事例の分析に基づく、企業によるメタバース/XR活用方法の9つの定石と最新事例をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒メタバース/XR活用アイデア集の資料ダウンロードはこちら(無料)

①物理的な工事などが不要で演出を追加できる

ARは施設工事不要でソフトウェアにより提供可能なため、実際に施設工事を行うよりコストを抑えられます。リアルでは時間や費用がかさみがちなシーズン毎の演出の切り替えなどにも相性が良いです。

これにより企業は施設工事に時間をかけず、コンテンツ制作やマーケティング活動に限られたリソースを投下できます。また、物理的な構造物やインフラが不要なため、大規模イベントで近年問題になっている環境への影響を最小限に抑えることができます。

②スマートフォンを通して手軽に体験を提供できる

ARはスマートフォンを通してコンテンツを体験を提供できます。普及率が高く、高度なセンサーと処理能力、グラフィックを持つスマートフォンはARコンテンツと非常に親和性が高いです。VRの様にユーザーにデバイスを買ってもらう必要がないことが大きなメリットとなります。

また、スマートフォンでのAR体験は直接的に製品やサービスの購入へ誘導することが可能です。具体的には、ARアプリでの課金やオンラインショッピングなどが挙げられます。

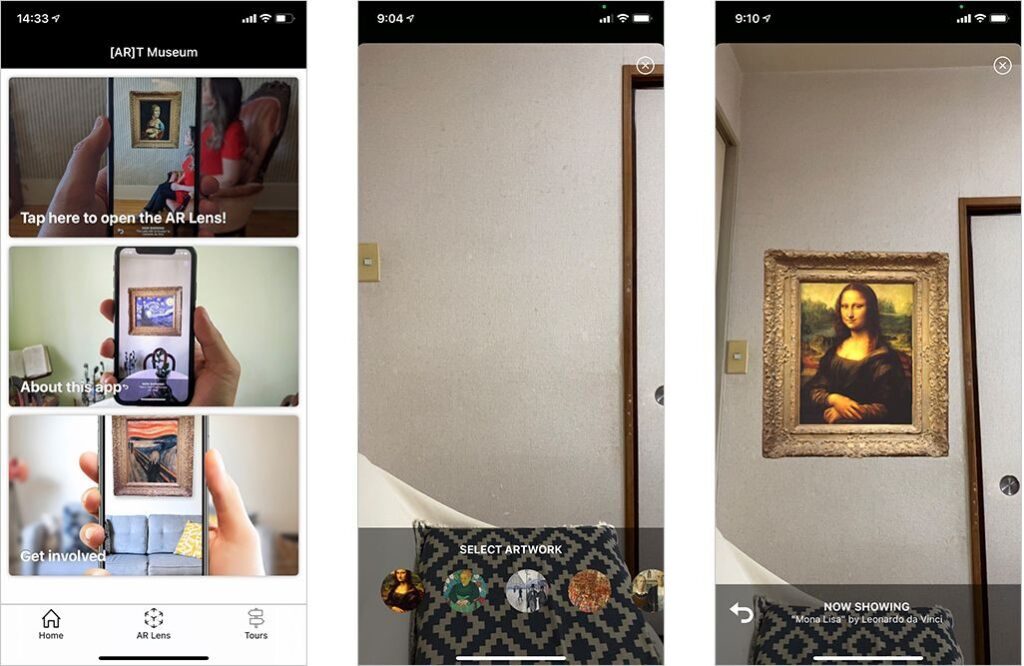

③ARならではのリアルとバーチャルが融合した体験を提供できる

ARコンテンツでは、リアルのみのイベントでは実現の難しい体験をユーザーに提供することができます。

デジタルの情報やコンテンツを現実世界に拡張できるという特徴を活かし、リアルとデジタルを混合した表現や視覚的にわかりやすくユーザーに訴えかける体験が提供可能です。例として、アニメの人気キャラクターがあたかもリアルの世界で動いているかのように見せたり、リアルの構造物にビジュアライズされたデータを重ねて表現したりできます。

④多くのビジネスチャンスにつながる

ARコンテンツを活用することでそれまで得られなかったビジネスチャンスを獲得することができます。

これまでビジネスの主戦場がデジタル空間だったデジタルIP・コンテンツホルダーにとっては、リアルイベントへの入場券やリアル空間に投影可能なデジタルコンテンツの販売など収益性の高い新たなビジネス展開が可能です。

業界別ARコンテンツのビジネス活用事例6選

ARコンテンツのビジネス活用事例として業界別に以下の6つが挙げられます。

- ①観光:KDDIによる「勝俣邦和の富士山バーチャルガイドツアー」

- ②広告:コカ・コーラによるAR広告

- ③イベント:テレビ朝日によるゴーちゃんをテーマにした「メタバースカフェ」

- ④ゲーム・エンターテインメント:リアルの街と連動したゲームアプリ「Pokemon GO」

- ⑤小売・EC:NIKEが計測された足のサイズから靴をレコメンド

- ⑥教育:東京会海上日動によるARを用いた洪水・土砂災害の疑似体験

それぞれについてわかりやすく紹介します。

※700社以上のご担当者様にお読みいただいている、国内外の最新メタバース/XR活用事例101選をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒メタバース/XR活用事例101選の資料ダウンロードはこちら(無料)

①観光:KDDIによる「勝俣邦和の富士山バーチャルガイドツアー」

KDDIと静岡県御殿場市は、「勝俣邦和の富士山バーチャルガイドツアー」として、ARを活用したバーチャルガイドツアーの取り組みを行いました。

ユーザーは富士山に設置された看板にスマートフォンをかざすと観光親善大使の勝俣邦和さんが画面上に出現し、各ポイントの見どころや歴史の解説を受けることができます。

ガイドの人件費の削減、ハイキング体験の向上、コロナ禍において人との接触の回避などがメリットとして挙げられます。

②広告:コカ・コーラによるAR広告

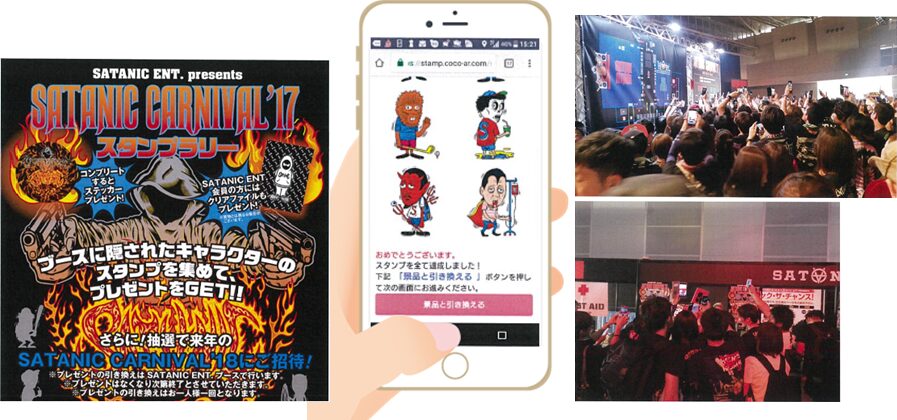

コカ・コーラ社は、プレゼントキャンペーンとARを組み合わせたプロモーションを行いました。

キャンペーン期間中に、ラベル記載のQRコードを読み取ると、スマホのカメラ画像に女優の綾瀬はるかさんが登場し、おみくじの結果を教えてくれるものです。

ペットボトルラベルの限られた空間でなく、スマホの画面を使ってユーザーに体験を提供できる点がこの取り組みのメリットといえます。

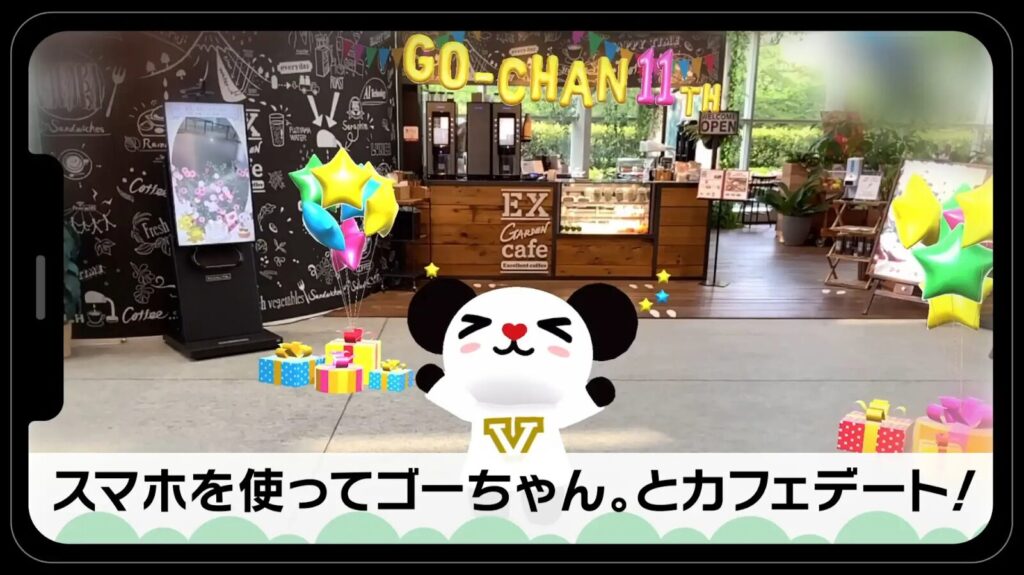

③イベント:TV朝日によるゴーちゃんをテーマにした「メタバースカフェ」

TV朝日と井上商事は、2022年4月から5月にかけて、EX GARDEN CAFE(東京・六本木)にて、テレビ朝日のマスコットキャラクター「ゴーちゃん。」とコラボしてARとVRの技術を活用した「メタバースカフェ」をオープンしました。

ユーザーはリアルの世界にキャラクターが飛び出してきて同じ空間を共有しているかのような体験を得ることができます。

具体的には、「ゴーちゃん。」がスマホ上に現れ、会場をエスコートしてくれたり、リアルのケーキにスマホをかざすとキャラクターがお皿の上を走り回る姿を見たりすることができます。

ARの活用によって既存のイベントの顧客にとっての価値向上と新たなビジネスチャンスの拡大が実現されました。

※300事例の分析に基づく、企業のメタバース/XR活用でよくある失敗とベストプラクティスをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒メタバース/XRのビジネス活用しくじり大全の資料ダウンロードはこちら(無料)

④ゲーム・エンターテインメント:リアルの街と連動したゲームアプリPokemon GO

ポケモンGOは、大人気ゲーム「ポケモン」の世界観を現実世界で楽しむことのできる位置情報を活用したスマホ向けARアプリです。

ユーザーは現実世界の街を歩き周りながらポケモンを探し、ポケモンと遭遇するとまるで目の前に存在するかのようにARで表示されます。

また、ポケモンを見つけて捕まえるだけでなく、捕まえたポケモンを育てたり、ポケモンのタマゴを孵化したり、他のトレーナーとポケモンを交換したりするなど様々な楽しみ方ができます。

これまで室内でじっとしてプレイしていたポケモンのゲームが外出しながらプレイできるようになり、ユーザーとの接点強化に繋げることができています。

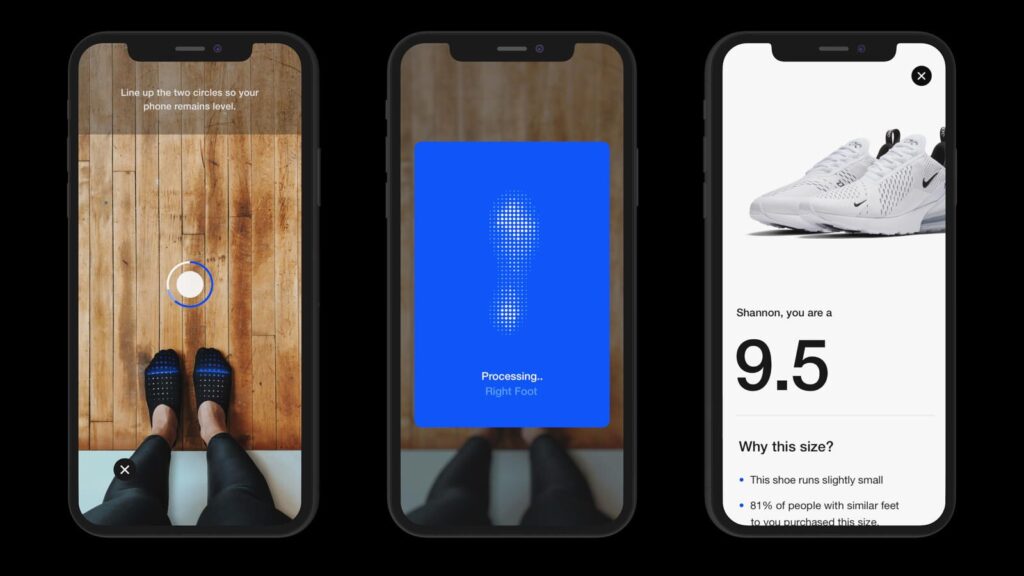

⑤小売・EC:NIKEが計測された足のサイズから靴をレコメンド

Nikeは公式アプリ上で足のサイズを測ることのできる機能である「Nike Fit」を提供しています。Nike Fitは最新のAR技術を使って、わずか数秒で両足の13カ所からデータを収集し、足のサイズや幅などの計測を行うことができます。

計測結果をもとに、ユーザーに最適なシューズがレコメンドされ、ECの欠点であったサイズ違いで返品されてしまう事態を防ぐことができます。また、このデータはアプリに保存されるので、ナイキの実店舗に行ったときや、オンラインで次のキックを注文するときにも、QRコードを使ってすぐに店員にサイズを伝えることができます。

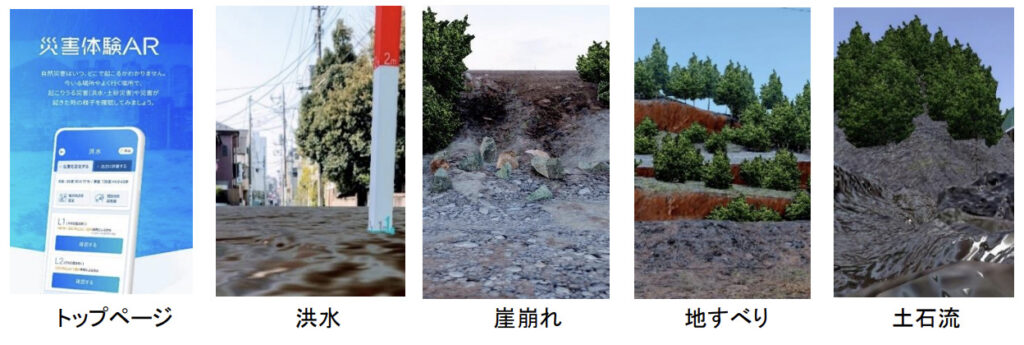

⑥教育:東京会海上日動によるARを用いた洪水・土砂災害の疑似体験

東京海上日動と東京海上ディーアールは、河川の氾濫による洪水や土砂災害の危険性を疑似体験できる「災害体験AR」を共同開発しました。災害体験ARは、スマートフォンやタブレット端末を用いて、河川の氾濫による洪水や土砂災害の危険性を疑似体験することができるサービスです。

このサービスはより多くの人に洪水や土砂災害の危険性を知ってもらい、社会全体の防災意識を高めることを目的とし、開発・提供されています。

ARコンテンツの4つの種類

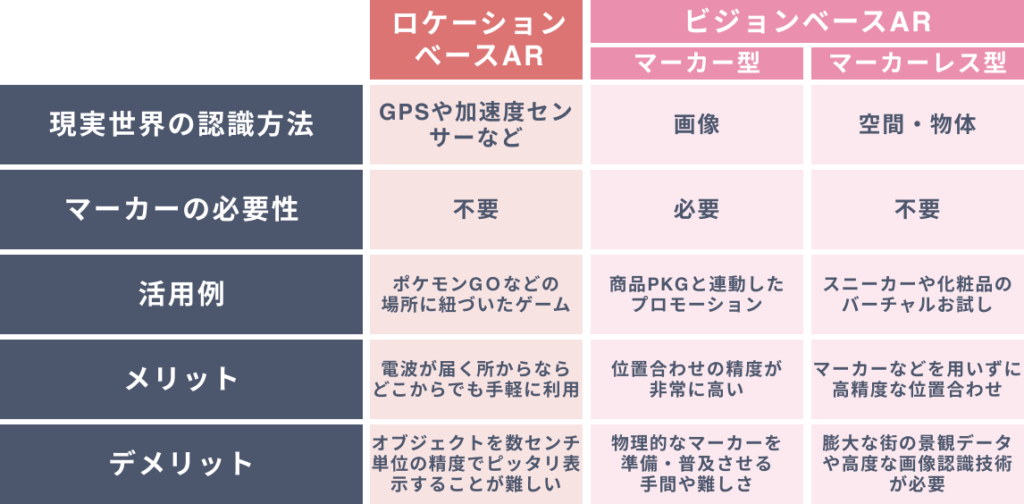

そもそもARは、現実世界を認識する方法によって大きく4種類に分類され、それぞれ制作方法やメリット・デメリットが異なります。

上記の図のようにARの種類として以下の4つが挙げられます。

- ①GPS型(ロケーションベース)

- ②マーカー型

- ③空間認識型(マーカーレス型)

- ④物体認識型(マーカーレス型)

それぞれの種類について分かりやすく紹介します。

※メタバース/XRの基礎知識からビジネス活用方法と最新事例、進め方までをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒【ゼロから分かる】メタバース/XRのビジネス活用ガイドブックのダウンロードはこちら(無料)

①GPS型(ロケーションベース)

GPS型(ロケーションベース)ARとは、GPSからユーザーの位置や向きを特定し、デジタルオブジェクトを表示させるARのことを指します。

GPS型ARの主なメリットとしては、電波が届くところからならどこからでも手軽に利用できる点が挙げられます。

一方で、主なデメリットとしてはGPSの精度には限界があり、オブジェクトを数センチ単位の精度でピッタリ表示することが難しい点が挙げられます。

②マーカー型

マーカー型ARとは、デバイスのカメラが捉えたQRコードなどのマーカーの画像情報からユーザーの位置や向きを特定し、デジタルオブジェクトを表示させるARのことを指します。

マーカー型ARの主なメリットとしては、位置合わせの精度が他の仕組みと比べ非常に高い点が挙げられます。

一方で、主なデメリットとしては物理的なマーカーを準備・普及させる手間や難しさが挙げられます。

③空間認識型(マーカーレス型)

空間認識型ARとは、デバイスのカメラが捉えた街の景観などの画像情報からユーザーの位置や向きを特定し、デジタルオブジェクトを表示させるARのことを指します。

空間認識型ARの主なメリットとしては、マーカーなどを用いずに高精度な位置合わせが出来る点が挙げられます。

一方で、主なデメリットとしては、膨大な街の景観データや高度な画像認識技術が必要となることが挙げられます。

④物体認識型(マーカーレス型)

物体認識型ARとは、デバイスのカメラが捉えた特定の建物やなどの立体物の画像情報からユーザーの位置や向きを特定し、デジタルオブジェクトを表示させるARのことを指します。

空間認識型ARの主なメリットとしては、マーカーなどを用いずに高精度な位置合わせが出来る点が挙げられます。

一方で、主なデメリットとしては、膨大な街の立体物の画像や高度な画像認識技術が必要となることが挙げられます。

ARを作る2つの方法

ARを作る方法として以下の2つが挙げられます。

- ①制作会社に依頼をする

- ②制作ツール/プラットフォームを活用する

それぞれの制作方法について分かりやすく紹介します。

※メタバース/XRの開発を検討する際に、必ず抑えておきたい、企画〜開発までの4つのステップやポイントをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒【完全版】メタバース/XR開発ガイドブックの資料ダウンロードはこちら(無料)

①制作会社に依頼をする

1つ目は制作会社に依頼をする方法です。

メリットとして以下の4点が挙げられます。

- 制作会社の豊富な経験やスキルをもとにハイクオリティなAR制作が行える

- 自社の要望に対してオーダーメイドに近い形でAR制作が行える

- 自社社員に経験や知識が無くともAR制作を行える

- 自社社員のリソースを大きく節約できる点

一方、デメリットとしては、自社での開発や制作ツール/プラットフォームを活用する場合に比べ、費用がかかってしまう点が挙げられます。

そのため、制作ツール/プラットフォームは、自社独自のARサービスやARコンテンツの制作や大企業によるプロモーション等に活用する簡易的なARの制作のために活用されることが一般的です。

②制作ツール/プラットフォームを活用する

2つ目は制作ツール/プラットフォームを活用する方法です。

メリットとしてAR制作の費用を抑えることができる点が挙げられます。

一方のデメリットは以下の3点です。

- 制作できるARの機能や体験、ビジュアルなどに制限がある

- 経験やスキルを有した社員がいない場合、制作を進めるハードルや工数が大きい

- 自社社員が手を動かす必要がありリソースが一定必要になってしまう

そのため、制作ツール/プラットフォームは、プロモーション等に活用する簡易的なARの制作のために活用されることが一般的です。

※メタバース/XR開発ツールを選ぶ際の3つのポイントや主要5ツールの機能・料金の比較をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒メタバース/XR開発ツール選定ガイドブックの資料ダウンロードはこちら(無料)

おススメのAR制作会社3選

おススメのAR制作会社として以下の3社が挙げられます。

- ①Monstarlab:多数の開発実績を誇るアプリ・ウェブシステム開発企業

- ②メタバース総研:各社の目的達成に向けた成果に繋がるメタバース/XRを開発

- ③ネクストシステム:AIやXRの技術開発を行うシステム開発企業

それぞれについてわかりやすく紹介します。

※メタバース/XRのコンサル/開発会社を選ぶ際のポイント4つやおすすめ企業11社の比較をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒メタバース/XRのコンサル/開発会社選定ガイドブックの資料ダウンロードはこちら(無料)

①Monstarlab:多数の開発実績を誇るアプリ・ウェブシステム開発会社

MonstarLabは、多数の開発実績を誇るアプリ・ウェブシステム開発会社です。

MonstarLabの強みとして以下の2点が挙げられます。

- 1.開発実績数2200件という豊富な実績がある

- 2.デザインから開発までワンストップで対応する

1.開発実績数2200件という豊富な実績がある

MonstarLabは株式会社クボタ、株式会社LIXIL、日本郵便株式会社、サントリー食品インターナショナル株式会社など業種業態を問わず様々な企業の支援実績があり、累計で2200件を超える企業を支援してきました。

2.デザインから開発までワンストップで対応する

一般的にアプリ・ウェブシステムの開発会社は開発に特化しているケースがほとんどですが、MonstarLabは開発だけでなく、戦略立案やリサーチやデザインなどのサービスを提供しています。

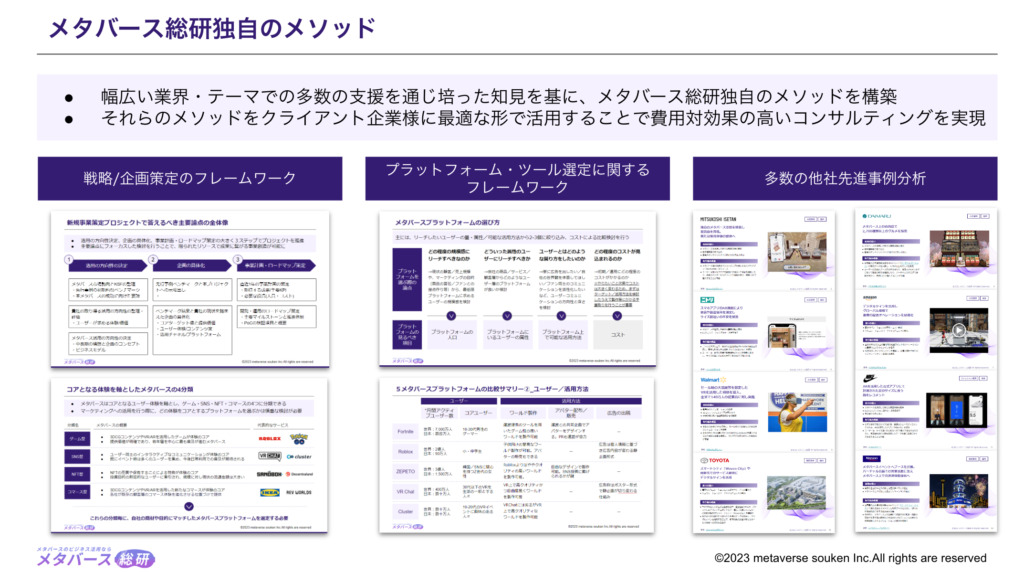

②メタバース総研:各社の目的達成に向けた成果に繋がるメタバース/XRを開発

メタバース総研は、企業向けのメタバース/XRのコンサルティング・開発を行っている会社です。

メタバース総研の強みとして以下の3点が挙げられます。

- 1.国内最大級のメディア運営/豊富なコンサルティング経験による戦略策定力

- 2.中立的な立場から各社に最適なツール/プラットフォームを選定可能

- 3.強力なパートナー企業/クリエイターによる総合的な支援力

1.国内最大級のメディア運営/豊富なコンサルティング経験による戦略策定力

メタバース総研は、国内最大級のビジネスに特化したメタバース/XRメディアの運営と幅広い業界の大手企業へのコンサルティング経験を通じた戦略策定力を強みとしています。

そのため支援の際は、クライアント企業様の事業の課題・活用の目的を踏まえたメタバースの活用戦略/企画策定を徹底しています。このこだわりが、多くの企業が陥っている”メタバース/XR活用自体の目的化”を防ぎ、成果に繋がる活用を実現します。

2.中立的な立場から各社に最適なツール/プラットフォームを選定可能

メタバース総研は、特定のメタバース/XR開発ツールやプラットフォームを有していません。

そのため、特定の開発ツールやプラットフォームの活用ありきの支援ではなく、中立的な立場からクライアント企業様のプロジェクト毎に最適なプラットフォームやツールを選定し、支援することが可能です。

3.強力なパートナー企業/クリエイターによる総合的な支援

メタバース総研は、技術領域・ユースケース毎に、業界を代表する実績/ソリューションを有する12社の企業や38名のクリエイターとパートナーとして協働しています。

そのため、クライアント企業様の課題やご要望に合わせ、パートナー企業/クリエイターらとともに最適な各種ソリューションをご提供しています。

※メタバース総研は豊富な経験とナレッジに基づき、各社様に合わせた先進事例や具体的な活用アイデアなどの最新ナレッジをご提供させていただいております。 メタバース/XR活用でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

⇒メタバース/XRのビジネス活用個別無料相談会の詳細はこちら

③ネクストシステム:AIやXRの技術開発を行うシステム開発企業

ネクストシステムは、AIやXRの技術開発を行うシステム開発企業です。

ネクストシステムの強みとして以下の2点が挙げられます。

- 1.AR(拡張現実)技術者が20名在籍

- 2.AIとXR(AR/VR/MR)を融合した開発が行える

1.AR(拡張現実)技術者が20名在籍

ネクストシステムは20名ものAR(拡張現実)技術者が在籍しています。また、技術社員は大手メーカー開発部隊出身者や小・中学生時代からプログラミングを行っていた者がほとんどで、技術力が高いのが強みです。

2.AIとXR(AR/VR/MR)を融合した開発が行える

ネクストシステムはAIとXR(AR/VR/MR)を融合した開発が行える会社です。AIもしくはXRのみの開発ができる企業は数多くございますが、その両方を融合した開発ができるという点で国内でも希少な会社です。

費用対効果・実現性が高いメタバース活用方法

メタバースの知見が不足しており、メタバース活用の企画や開発に課題を抱えていませんか?

そのような課題はメタバース総研のコンサルティング・開発支援サービスで解決することができます。

是非メタバース総研にお問い合わせください。

豊富な経験・ナレッジを活かした戦略・企画策定

数多くの企業様に対するコンサルティングや国内最大級のビジネス特化型メタバースメディアの運営で培った豊富な知見を活用し、成果につながる戦略・企画を策定します。

強力なパートナーシップによる最適なアプローチ設計

各領域の業界を代表するソリューション提供企業とのパートナーシップを構築。案件毎に中立的な立場から、費用対効果の高いアプローチを設計します。

経験豊富なクリエイター・エンジニア・コンサルタントによる並走支援

業界トップクラスの経験/スキルを有するクリエイター・エンジニア・コンサルタントから、最適なメンバーをアサイン。戦略立案から実行まで並走し、社内のリソース不足を解決します。

「課題や依頼内容が明確になっていない」、「社内で合意が取れていない」場合でも問題ございません。メタバース総研へのお問い合わせをお待ちしております。

メタバース/XR活用の個別無料相談会実施中

メタバース総研では、メタバース/XR活用の個別無料相談会を実施しています。

各社様のメタバース/XR活用に関する課題解決に向け、最新の市場動向や具体的な活用アイデアなどを、個別のオンラインMTGにて、無料でご紹介させていただきます。

以下のようなお悩みをお持ちのご担当者様は、この機会にぜひお申込みください。

- 興味はあるが、そもそも活用するかどうか迷っている

- 自社に合った活用方法へのアドバイスが欲しい

- 自社の企画の参考になる活用事例を知りたい

- どのように活用を進めていけば良いか分からず困っている