ChatGPTの料金はいくら?無料版との比較や機能・選び方も紹介

更新日:

2022年11月のリリース以降、2ヶ月で1億ユーザーを突破するなど、驚異的なペースで普及が進むChatGPT。

ChatGPTは無料でも利用できますが、月額20ドル(約3,000円)の有料版に登録すると、できることが大幅に広がり、生産性を一気に高めることができます。

本記事では、「ChatGPTの有料版の料金がいくらか気になる」という方に向けて、ChatGPTの料金や無料版との違いをわかりやすくご紹介します。

AI総研では、社員様のAI活用促進に課題がある企業様に対して、助成金を活用して最大75%オフになる大変お得な実践型AI研修サービスを提供しご好評いただいています。

目次

ChatGPT有料版「ChatGPT Plus」の料金は?

ChatGPTの有料版であるChatGPT Plusの料金は、月額20ドル、日本円で約3,000円となっています。

最新版のGPT-4を搭載したモデルであり、ChatGPT 3.5を搭載した無料版と比べ、より精度の高い回答が可能です。PDF資料の読み取りやプラグイン機能の追加など、業務を効率化する便利な要素が多く備わっています。

※これさえ読めば、ChatGPTの機能・できること・活用方法まで全てわかる、最新情報をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒【5分でわかる】ChatGPT活用ガイドブックの資料ダウンロードはこちら(無料)

AI総研では、社員様のAI活用促進に課題がある企業様に対して、助成金を活用して最大75%オフになる大変お得な実践型AI研修サービスを提供しご好評いただいています。

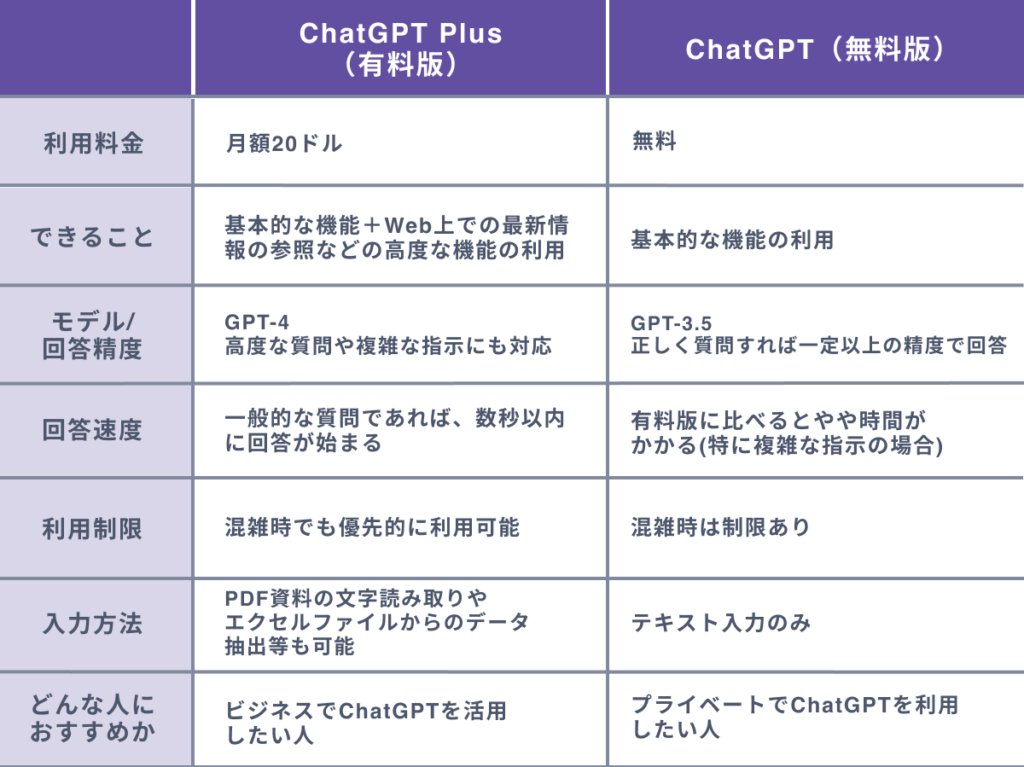

ChatGPTの無料版と有料版の違い7選

ChatGPTの無料版と有料版の違いとして、7つの観点が挙げられます。

- ①利用料金

- ②できること

- ③モデル/回答精度

- ④回答速度

- ⑤利用制限

- ⑥入力方法

- ⑦どんな人におすすめか

それぞれについてわかりやすく紹介していきます。

※生成AIツールの導入を検討される方に、ChatGPTを含む10大生成AIツールの特徴や選び方、活用方法をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒10大生成AIツール徹底比較の資料ダウンロードはこちら(無料)

①利用料金

ChatGPT有料版の場合、月額20ドル(日本円で約3,000円)の利用料金がかかります。

②できること

無料版であっても、文章作成やアイデア出しなど基本的な機能は利用することができます。

有料版では、基本的な機能に加えて、Web上での最新情報の参照やプラグイン機能の使用などが可能となり、活用の幅が大きく広がります。

③モデル/回答精度

無料版では、GPT-3.5というモデルが使われており、一定の精度で回答してくれます。有料版では、GPT-4という最新モデルが使われており、高度な質問や複雑な指示にも対応し、回答精度も圧倒的に高いです。

④回答速度

有料版では、あまりに複雑な質問以外は、基本的に数秒以内に回答が出力されます。一方で、無料版は、有料版と比べるとやや回答までに時間がかかることが多いです。

⑤利用制限

無料版では、混雑時には利用制限がかかることがあります。一方で、有料版の場合、混雑時にも優先的に利用することができます。

⑥入力方法

無料版では、テキストを入力して質問をするという入力方法のみが可能です。一方、有料版では、画像やPDF資料の読み取り、エクセルからのデータ抽出なども可能です。

⑦どんな人におすすめか

無料版は、主にプライベートでChatGPTを使いたい人におすすめです。一方、有料版は、仕事の効率化や業務の質向上に役立てたいビジネスパーソンにおすすめです。

AI総研では、社員様のAI活用促進に課題がある企業様に対して、助成金を活用して最大75%オフになる大変お得な実践型AI研修サービスを提供しご好評いただいています。

ChatGPTの無料版と有料版の選び方

有料プランがおすすめの方

有料プランであるChatGPT Plusは、より回答の精度やスピードが高く、また資料の読み取りやデータ分析など様々な機能が利用可能です。

そのため、ビジネスでChatGPTを活用する方は、利用頻度も高く、活用の用途も多岐に渡るため、有料プランを選択されるのがおすすめです。

無料プランがおすすめの方

ChatGPTは無料プランでも、日常会話や文章作成、翻訳などの一通りの用途で十分に利用可能です。

また、回答の精度や速度などの性能は、1年前と比べると飛躍的に向上しています。

そのため、どんなツールなのか試してみたい方や、プライベートでChatGPTを利用する方などは、まずは無料プランから利用を始めるのがおすすめです。

AI総研では、社員様のAI活用促進に課題がある企業様に対して、助成金を活用して最大75%オフになる大変お得な実践型AI研修サービスを提供しご好評いただいています。

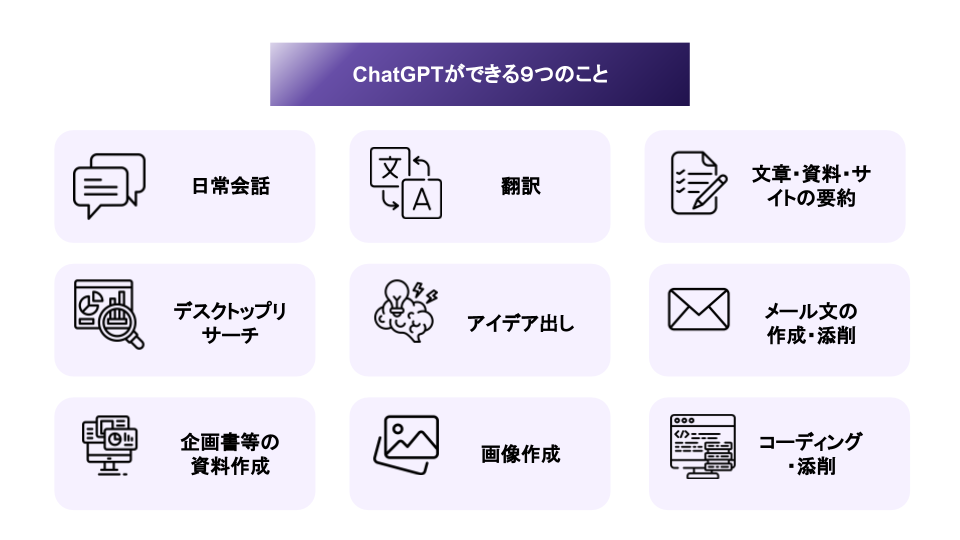

ChatGPTでできる9つのこと

ChatGPTでできることの代表例として以下の9つが挙げられます。

- 日常会話

- 翻訳

- 文章・資料・サイトの要約

- デスクトップリサーチ

- アイデア出し

- メール文の作成・添削

- 企画書等の資料作成

- 画像作成

- コーディング・添削

リリース当初は、最新の情報に基づく回答や、特定のサイトの参照などができなかったものの、その後のアップデートにより対応可能となり、活用の幅は一層広がっています。

※200事例の分析に基づく、企業のAI/ChatGPT活用方法の9つの定石と最新事例をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒AI/ChatGPTの活用アイデア集の資料ダウンロードはこちら(無料)

AI総研では、社員様のAI活用促進に課題がある企業様に対して、助成金を活用して最大75%オフになる大変お得な実践型AI研修サービスを提供しご好評いただいています。

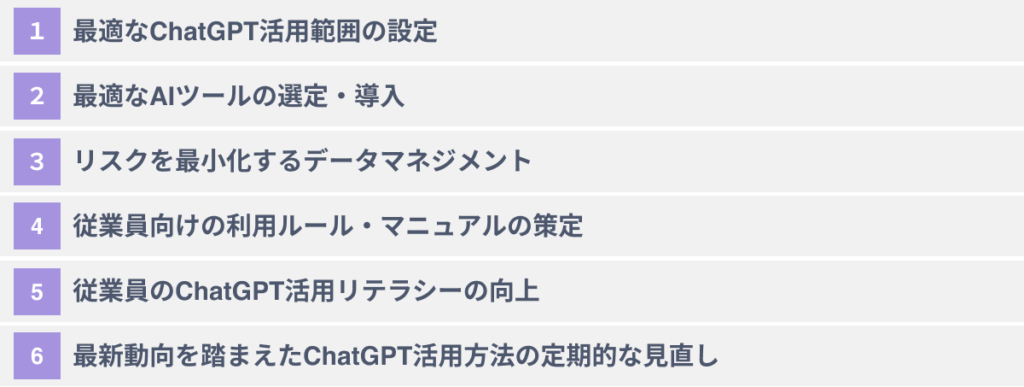

企業が安全にChatGPTを活用するための6つの対策

企業が安全にChatGPTを活用するための対策として以下の6つが挙げられます。

- ①最適なChatGPT活用範囲の設定

- ②最適なAIツールの選定・導入

- ③リスクを最小化するデータマネジメント

- ④従業員向けの利用ルール・マニュアルの策定

- ⑤従業員のChatGPT活用リテラシーの向上

- ⑥最新動向を踏まえたChatGPT活用方法の定期的な見直し

それぞれについてわかりやすく紹介していきます。

※200事例の分析に基づく、企業のAI/ChatGPT活用でよくある失敗とベストプラクティスをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒AI/ChatGPT活用しくじり大全の資料ダウンロードはこちら(無料)

①最適なChatGPT活用範囲の設定

ChatGPTは全ての業務に対して万能という訳ではなく、明確に得意不得意が存在します。

そのため、ChatGPT活用の成果を最大化し、リスクを最小化するためには、活用に活用する範囲を適切に設定することが極めて重要です。

これにより、不適切な情報生成や不意の法的問題の防止につながります。

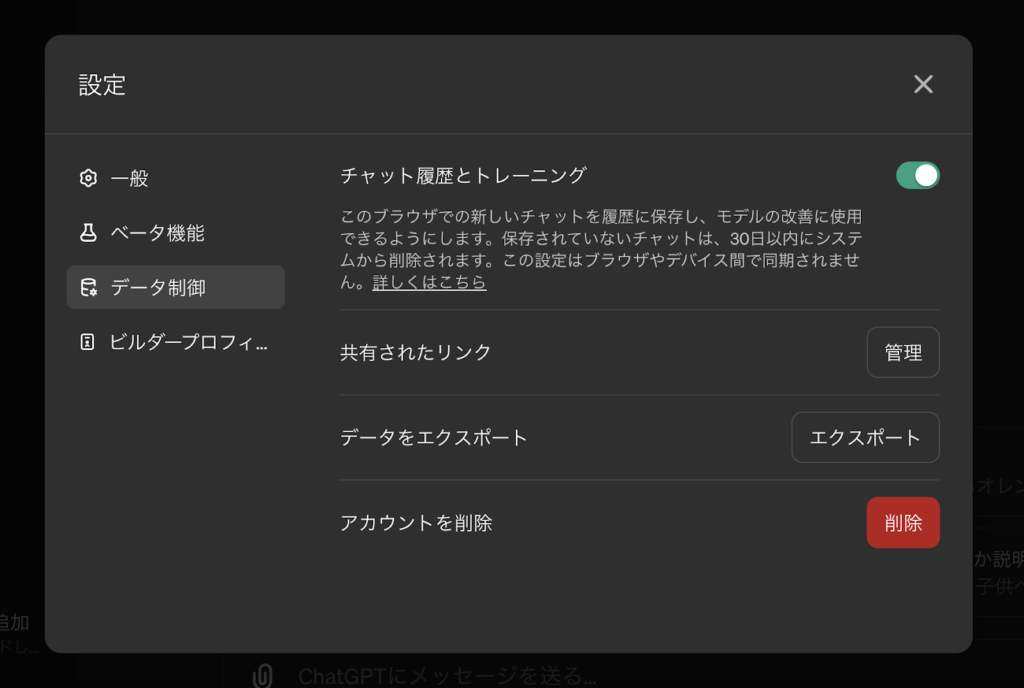

②最適なChatGPTのプラン選定・導入後の設定

各企業の状況や目的に最適なAIツールの選定と導入は、安全かつ効率的なAI活用に向けて非常に重要です。

ChatGPTを活用し構築された様々なAIツールの中から、その機能、性能、セキュリティ対策が自社の要求を満たしているかを評価し、適切なものを選ぶ必要があります。

さらに、AIツールの導入時も、セキュリティが強化されたChatGPT Enterpriseのプランを利用する、ユーザーが入力した内容を学習させない「オプトアウト」を選択する、等の対処を取ることで、自社のリスクを最小化することができます。

③リスクを最小化するデータマネジメント

ChatGPTは、入力されたデータに基づいて動作するため、データマネジメントの質がChatGPTの出力品質に直結します。

データの正確性、偏りのなさ、機密性の保持は、リスクを最小化する上で極めて重要です。

適切なデータマネジメントの実施により、データの質を確保し、情報漏洩や不正確な情報生成のリスクを低減します。

※AI/ChatGPTを導入する前に必ず押さえておきたい、主要なリスクと具体的な対策をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒AI/ChatGPT導入のリスクと対策ガイドブックの資料ダウンロードはこちら(無料)

④従業員向けの利用ルール・マニュアルの策定

ChatGPTの効果的な利用とリスクの最小化のためには、企業が従業員向けの明確な利用ルールやマニュアルを策定することが重要です。

具体的には、社内でのAIの使用目的、使用範囲、倫理ガイドライン、データ取り扱いのルール・マニュアルを策定する必要があります。

⑤従業員のChatGPT活用リテラシーの向上

ChatGPTのポテンシャルを最大限に活用し、同時にリスクを管理するためには、従業員のAIに関する理解とスキル、すなわちAIリテラシーを向上させることが不可欠です。

研修プログラムや実践的なトレーニングを通じて、従業員がChatGPTの基本的な知識、適切な使用方法、関連するリスクを理解してもらい、効率的かつ責任ある方法で使用できる環境を構築することが求められます。

⑥最新動向を踏まえたChatGPT活用方法の定期的な見直し

ChatGPTの技術・サービスは日々進化しており、新たな活用方法や利用プロセスが登場し、それに応じて新たなリスクが生じる可能性が高いです。

したがって、国内外のChatGPTに関する最新の動向を常に把握し、企業のChatGPT活用方法を定期的に見直し、更新することが必要となります。

AI総研では、社員様のAI活用促進に課題がある企業様に対して、助成金を活用して最大75%オフになる大変お得な実践型AI研修サービスを提供しご好評いただいています。

企業がChatGPTを導入するための4つのステップ

企業がChatGPTの導入を進めるための流れとして、以下の4つのステップがあげられます。

<Step1:活用方針の検討>

- 最新の市場動向のキャッチアップ

- 自社の活用可能性の整理

- ChatGPTの活用目的・ゴールの設定

<Step2:利用環境構築>

- セキュリティ・データ管理体制の強化

- ガイドライン・マニュアルの策定

- 社員向けのAIリテラシー研修

- 社内業務での試験運用

<Step3:試験開発・運用(PoC)>

- PoCを行うユースケースの検討

- 要件定義・プロトタイプ開発

- 運用と評価

<Step4:本開発>

- 本開発を行うユースケースの検討

- 要件定義・本開発

- 運用と評価

- 活用方針・内容の継続的なカイゼン

それぞれについてわかりやすく紹介していきます。

※AI/ChatGPTを導入する前に必ず押さえておきたい、基礎知識や導入方法3パターンの比較、リスクと対策などをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒AI/ChatGPT導入マニュアルの資料ダウンロードはこちら(無料)

Step1:活用方針の検討

1つ目のステップは、自社としてChatGPTをどのように活用していくかの大方針の検討です。

ChatGPTは社内業務効率化や顧客体験の向上、新規事業創出など様々な目的で活用が可能だからこそ、自社の課題にマッチした目的とユースケースで活用することが、投資対効果を大きく左右します。

最新の技術や競合の動向をキャッチアップした上で、自社の活用可能性の幅出し・整理を行います。その上で、ChatGPTをどのような領域で、どの程度ダイナミックに活用していくかの目的やゴールを初期的に設定しましょう。

Step2:利用環境構築

2つ目のステップは、ChatGPTを安全かつ効率的に活用できる、社内のシステムやルールなどの利用環境の構築です。

企業がChatGPT活用に踏み切れない理由として、機密情報漏洩などのセキュリティリスクの懸念が挙げられますが、適切なシステム設計・データ管理やガイドラインの策定などを行うことで、それらのリスクに対処しながら、業務効率化に繋げることが可能です。

社員に対し、ChatGPTをリサーチや文書作成などの日常的な業務に安心して活用できる環境を提供することで、自社のどのような業務とChatGPTの相性が良いのかという現場からの示唆を得ることができ、プロトタイプ・本開発の企画への重要なインプットとなります。

Step3:試験開発・運用(PoC)

3つ目のステップは、自社にマッチするユースケースの検証に向けた、プロトタイプの開発と運用です。

顧客対応支援や社内のナレッジ検索、新機能・サービスの実装などのChatGPTの幅広いユースケースの中から、自社の経営課題解決にマッチするいくつかのユースケースに絞り込み、プロトタイプを開発し、実際の業務で運用します。

PoCを実施することで、コストを抑えながらChatGPT活用のインパクトを検証しつつ、見えてきた改善点から本開発の精度を高めることが可能です。

Step4:本開発と運用

4つ目のステップは、本格的なChatGPTを活用したシステムの開発と運用、継続的なカイゼンです。

自社独自のデータ基盤の構築・連携や活用シーンに特化したアウトプット精度の改善などを実施し、自社の目的達成に特化したChatGPTシステムを開発します。

PoCの結果を踏まえ、本開発を行うユースケースや活用範囲を決定することで、ChatGPT活用の費用対効果を最大化することが可能です。

また、開発しっぱなしで終わるのではなく、本開発したシステムを運用し上がった成果や改善点、技術進化などを踏まえて、活用方法や内容を継続的にカイゼンしていくことが重要です。

このプロセスを通じ、ChatGPT活用のポテンシャルを最大限に発揮することで、業務生産性や顧客への提供価値の観点から、大きな競争優位性を構築することに繋がります。