LINEで試せるChatGPT「AIチャットくん」とは?使い方も紹介

近年、ChatGPTなどの生成AIの登場・普及が世界的に話題となっているように、AIは人々の暮らしや仕事をより便利に・効率的にするツールとして大きな注目を集めています。

最近では、LINEが「AIチャットくん」というChatGPTのような対話型AIサービスを導入し、250万人以上のユーザーに利用されるなど、話題となっています。

本記事では、AIチャットくんの基本や始め方・使い方などをわかりやすくご紹介します。

また、今なら助成金活用で最大75%OFFと大変お得にご利用いただける、AI総研のAI活用研修サービスがご好評をいただいています。1人4000円/月~で1人10時間以上/月の業務削減実績もあるAI研修サービスにご興味のある方は、以下のリンクからサービス資料をダウンロードいただけます。

⇒AI・ChatGPT活用研修サービスの紹介資料ダウンロードはこちら(無料)

目次

LINEで試せるChatGPT「AIチャットくん」とは

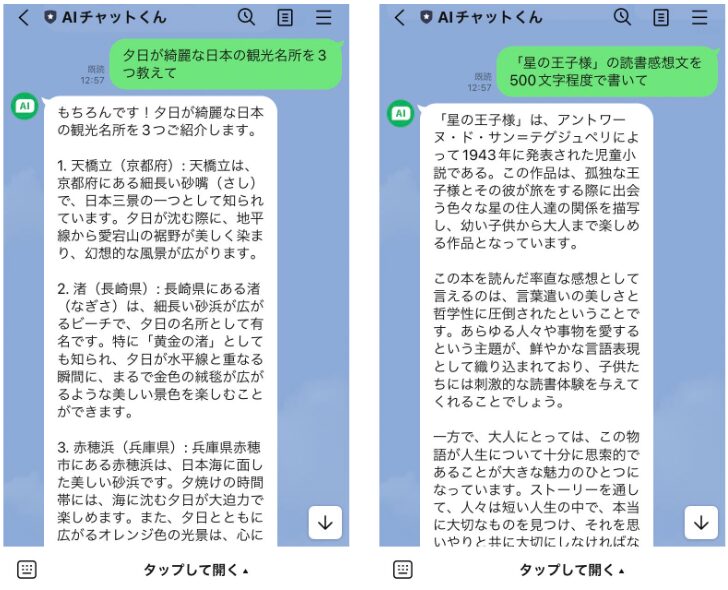

「AIチャットくん」とは、LINE上でChatGPTを使うことができるLINEの新機能です。AIチャットくんを友達追加することで、まるでLINEで友達と会話しているかのようにAIチャットくんと会話をすることができます。

ChatGPTと同様に、質問への回答や文章作成・添削、アイデア出しなど様々な用途で活用することができます。

LINEから簡単に始められることから、2023年10月時点で250万人のユーザーがAIチャットくんを友達追加しています。

※これさえ読めば、ChatGPTの機能・できること・活用方法まで全てわかる、最新情報をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒【5分でわかる】ChatGPT活用ガイドブックの資料ダウンロードはこちら(無料)

AIチャットくんの始め方・使い方

AIチャットくんは、①LINE上でAIチャットくんを友達追加して利用する方法と、②AIチャットくんのアプリをインストールして利用する方法の2つがあります。

①LINE上での始め方・使い方

LINE上で、「AIチャットくん」と検索し、友達追加してトーク画面に移ることですぐに利用できるようになります。

友達とLINEでやり取りをするのと同じように、トーク画面からテキストを送ることで、AIチャットくんを利用することができます。上の画像のように、具体的な質問をしたり、読書感想文など特定のタスクを依頼したりして利用することも可能です。

②アプリでの始め方・使い方

AppStoreまたはGoogle PlayからAIチャットくんのアプリをダウンロードします。ダウンロードすると、電話番号やメールアドレスの入力などを経ずに、すぐに利用を開始できるようになります。

AIチャットくんでできること3選

AIチャットくんでできることとして、以下の3つが挙げられます。

- ①文章の翻訳・要約・分析

- ②企画立案・フィードバック

- ③メール・企画書等の文書作成

それぞれについてわかりやすく紹介していきます。

※文章作成やリサーチなど日々の業務効率化に使える、おすすめAIツールや5大活用方法、ポイントをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒【今日から使える】AI活用仕事術大全の資料ダウンロードはこちら(無料)

①文章の翻訳・要約・分析

AIチャットくんを活用することで、文章の翻訳・要約、分析の大部分を自動化し、大幅に効率化することが可能です。

近年生成AIサービスの精度はますます向上しており、人間が行うよりもクオリティの高い文章を生成することもできるようになっているので、文章の翻訳・要約等の業務に生成AIを活用することは、必須事項となりつつあります。

②企画立案・フィードバック

AIチャットくんを活用することで、多様なバリエーションの企画案の幅出しの自動化や、壁打ち相手として自分の企画に対するフィードバックを受けることが可能です。

AIチャットくんの強みは、思考体力が無限にあることであり、特に幅出しのプロセスで強みを発揮します。

今後多くの業界での企画立案業務が、幅出しはAI、評価・ブラッシュアップは人間という役割分担にシフトしていくと考えられます。

③メール・企画書等の文書作成

メールの文面や簡単な企画書などの文章作成は、AIチャットくんが代行することができます。

活用の際は、背景や目的、出力項目などをしっかりと指示することで、スピードはもちろん、人間以上のクオリティの文章を作成することが可能になります。

また、社内稟議用の文章など定型的な文書作成であれば、一度設定してしまえば、作成をほぼ完全に自動化することができます。

企業がAIを導入する7つのメリット

企業がAIを導入する代表的なメリットとして以下の7つが挙げられます。

- ①生産性向上

- ②人手不足解消

- ③人件費などのコスト削減

- ④業務品質向上・標準化

- ⑤高度なデータ活用

- ⑥コミュニケーションの円滑化

- ⑦顧客満足度の向上

それぞれについてわかりやすく紹介していきます。

※200事例の分析に基づく、企業のAI/ChatGPT活用方法の9つの定石と最新事例をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒AI/ChatGPTの活用アイデア集の資料ダウンロードはこちら(無料)

①生産性向上

生成AIなどの技術発展により、定型的な作業はもちろん、判断や創造性の求められる業務でもAI活用による自動化・業務サポートが進んでいます。

例えば、新規事業・商品の企画やソフトウェアのコーディング、広告のクリエイティブ作成、採用における候補者の絞り込みなど、幅広い業務領域で大幅な生産性向上が可能です。

また、自動化できる業務はAIに任せて、人間は人間にしかできない高付加価値の業務にフォーカスすることで、顧客満足度の向上や、新たなサービスの創出などに繋げることができます。

②人手不足解消

AIは、人手を確保しずらい、定型的で繰り返される作業の自動化・サポートを得意としており、24時間/365日、体調やモチベーションに左右されることなく働いてくれます。

例えば、工場での検品などの作業や顧客からの問い合わせ対応などの業務の大部分をAIにより自動化することが可能です。

③人件費などのコスト削減

生成AIなどの技術発展により、AIによる自動化・効率化ができる業務範囲は拡大し、より大幅な人件費などのコスト削減が可能になっています。

そのため、幅広い業界の多くの企業が導入を進めており、競合企業に対し、より商品・サービスをより安く届けるために、AIによるコスト削減は極めて重要な取り組みとなっています。

④業務品質向上・標準化

AIによる業務プロセスの自動化により、ヒューマンエラーや属人的な仕事の仕方のズレをなくすことで、業務品質向上や標準化が可能です。

また、AIを活用し社内データ・知見を統合、チャットボットなどの形式で手軽にアクセス可能とすることで、全従業員がタイムリーに最適な判断や作業を可能にする取組も進んでいます。

⑤高度なデータ活用

AIの最大の強みである膨大なデータに基づく分析により、戦略的な意思決定の支援から実行の最適化まで行うことができます。

例えば、事業の課題抽出や新規事業・サービスの立案、製造・流通の最適化、マーケティングのパーソナライズで高度なデータ活用が可能です。

⑥コミュニケーションの円滑化

生成AIは、人間の用いる言語・言い回しで情報のインプットとアウトプットが可能なため、社内外のコミュニケーションの円滑化に大きく貢献します。

社内向けでは、メール作成や議事録作成、要約、翻訳などに活用でき、社外向けでは、顧客からの問い合わせへのチャットボットでの即時対応などに活用することができます。

⑦顧客満足度の向上

AI活用は社内業務効率化のイメージが強いですが、近年顧客満足度の向上に向けた活用も進められています。

例えば、市場分析に基づく商品・サービスの企画や、各顧客の状況・ニーズを踏まえたサービスのパーソナライズ・機能強化、即時かつ丁寧な顧客対応などの実現にAIが活用可能です。

企業がAI活用を成功させるための5つのポイント

企業がAI活用を成功させるためのポイントとして以下の5つが挙げられます。

- ①中長期でのAI活用戦略の策定

- ②投資対効果の高い活用目的・方法の選定

- ③アジャイルアプローチでの開発・導入

- ④システムとルールの両面からのリスク管理

- ⑤研修等での社員のAI活用リテラシー向上

それぞれについてわかりやすく紹介していきます。

※200事例の分析に基づく、企業のAI/ChatGPT活用でよくある失敗とベストプラクティスをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒AI/ChatGPT活用しくじり大全の資料ダウンロードはこちら(無料)

①中長期でのAI活用戦略の策定

AIの性能進化が加速しているこれからの時代、足元の取り組みはもちろん、3年・5年スパンでAIをどこまでダイナミックに活用できるかが、企業の競争優位性に直結します。

また、AI活用のレベルは、比較的簡単な各社員のAIツール利用による生産性向上から、AI活用による業務プロセス革新、顧客向けサービスの進化、新サービス/商品の創出まで様々です。

そのため、中長期で目指すAI活用の姿を見据え、その実現に向け逆算したロードマップや、まず足元進めるべき活用を設計することが重要です。

②投資対効果の高い活用目的・方法の選定

AIは人間と同様、全ての業務に対して万能という訳ではなく、膨大なデータに基づいた分析や対応、コンテンツ制作は得意だが、複雑な問いに対して正確な答えを出すのは苦手といった、得意不得意が明確に存在します。

そのため、自社の業務の現状やAIの特徴を踏まえた上で、どのような課題/目的に対して、どのようなアプローチ/範囲/ツールで活用を進めるかを、検討・選定するステップがプロジェクトの投資対効果を左右する、極めて重要なプロセスとなります。

③アジャイルアプローチでの開発・導入

AIは、一度開発・導入して終わりという進め方ではなく、何度もモデル・学習データ・利用方法等を細かくカスタマイズしなおすことで、より理想とする活用を実現することができます。

具体的には、初期仮説に基づいた簡易的なプロトタイプを構築し実際に利用してみる、というサイクルを、1サイクル数週間~数ヶ月の期間で何度も繰り返し、ブラッシュアップしていくという、アジャイル開発のアプローチを取ることが適しています。

④システムとルールの両面からのリスク管理

企業がAI活用に踏み切れない最大の理由として、機密情報漏洩などのリスクへの懸念が挙げられます。

確かに、社員に特段ルールを設けず、一般に公開されているAIツールを使用させるなどの場合、様々な問題が発生する可能性は存在します。

一方で、セキュリティ対策を行ったシステム構築や、社員向けのAIの使用ルールやガイドラインの策定により、リスクをマネジメントし最小化することが可能です。

⑤研修等での社員のAI活用リテラシー向上

AI(特に生成AI)を活用するにあたっては、同じAIを利用していても、使い手のリテラシーによって成果が大きく左右されるという点に注意が必要です。

そのため、AIのポテンシャルを最大限に活用するためには、従業員のAIに対する理解とスキル、すなわちAI活用リテラシーを向上させることが不可欠です。

そこで、研修プログラムや実践的なトレーニングを通じて、従業員がAIの基本的な知識、適切な使用方法、関連するリスクを理解してもらい、効率的かつ責任ある方法で使用できる環境の構築が重要となります。

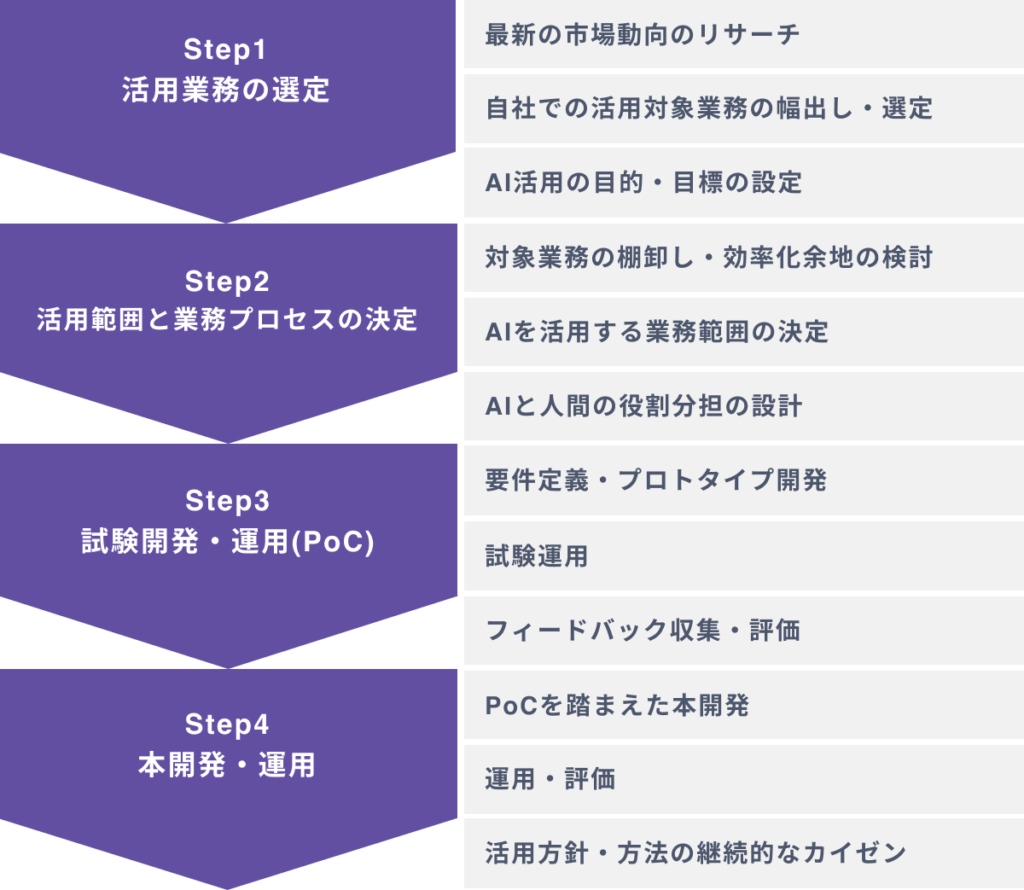

企業がAIを導入するための4つのステップ

企業がAI導入を進めるための流れとして、以下の4つのステップがあげられます。

<STEP1:活用業務の選定>

- 最新の市場動向のリサーチ

- 自社での活用対象業務の幅出し・選定

- AI活用の目的・目標の設定

<STEP2:活用範囲と業務プロセスの決定>

- 対象業務の棚卸し・効率化余地の検討

- AIを活用する業務範囲の決定

- AIと人間の役割分担の設計

<STEP3:試験開発・運用(PoC)>

- 要件定義・プロトタイプ開発

- 試験運用

- フィードバック収集・評価

<STEP4:本開発・運用>

- PoCを踏まえた本開発

- 運用・評価

- 活用方針・方法の継続的なカイゼン

各ステップについてわかりやすく紹介していきます。

※AI/ChatGPTを導入する前に必ず押さえておきたい、基礎知識や導入方法3パターンの比較、リスクと対策などをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒AI/ChatGPT導入マニュアルの資料ダウンロードはこちら(無料)

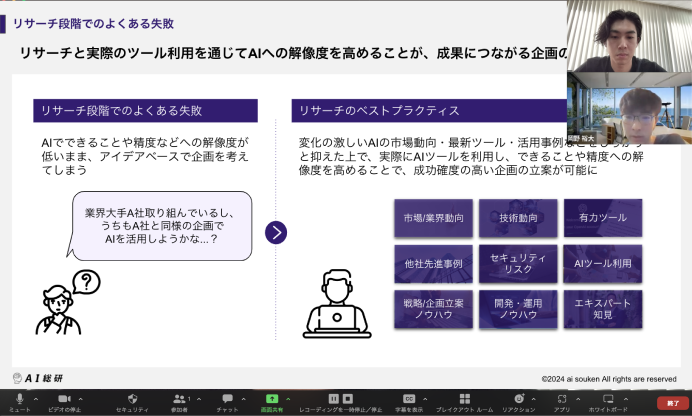

STEP1:活用業務の選定

AIは、定型的な社内業務の効率化から新規事業創出まで幅広い業務に活用可能だからこそ、

AI活用の投資対効果が高い業務を適切に選定することが最も重要となります。

最新の技術や競合の活用動向をキャッチアップした上で、自社の活用可能性の幅出し・整理を行います。その上で、AIをどのような業務・目的・成果目標で導入するかを設定しましょう。

STEP2:活用範囲と業務プロセスの決定

大きなポテンシャルを持つAI活用ですが、人間と同様、どのようなシチュエーション・任せ方でも万能というわけではありません。

そのため、活用業務の現状・課題と、AI・人間の得意/不得意を踏まえた上で、どの範囲の業務をどのように人間と協業しながら任せるかを決定することが重要になります。

STEP3:試験開発・運用(PoC)

いきなり大規模な導入を進めるのではなく、比較的小規模な試験開発・運用(PoC)により、その有効性を確かめることで、AI活用全体の投資対効果を大きく高めることが可能です。

検証したい仮説を事前に明確にした上で、実際にプロトタイプでの試験運用を行い、活用業務や方法の改善ポイントを洗い出しましょう。

STEP4:本開発・運用

PoCで得られた改善ポイントに基づき、自社の経営課題・業務の現状にベストマッチするAI活用の内容やシステムの要件を再度設計し、本開発を行います。

また、本開発後も継続的に成果や活用状況を評価し、継続的なカイゼンを行うことで、自社でのAI活用のインパクトを最大化することができます。

【助成金で最大75%OFF】AI活用研修の無料体験会実施中

AI総研では、AI活用研修サービスの無料体験会を、毎月10社限定で実施しています。

各社様の現状やお悩みに合わせ、AI・ChatGPT活用のアイデアやテクニックなどを、個別のオンラインMTGにて無料でご紹介させていただきます。また、助成金活用やAI研修の選び方などについての各種相談も無料で承ります。

以下のようなご担当者様は、この機会にぜひご参加ください。

- AI研修の実施に興味がある

- 助成金の活用方法や注意点を詳しく知りたい

- 業務効率化に向けたChatGPTなどのAI活用を推進したい