DX推進部門とは?役割や組織の作り方・5つのポイントも紹介

DX推進部門とは、DXの取り組みを専門で担当する部署のことです。DXに本格的に取り組んでいる企業の中には、社内にDX専任の部署を設置し、全社的な改革に取り組んでいるところもあります。

DX推進部門は、DXの目標設定や戦略の立案、計画策定と実行、他の部署との連携体制の構築など、DXを実現するための様々な施策を主導的に行います。

DX推進部門があることで、デジタルに関する知見が集約され、効率的かつ全社的なDXの推進が可能となります。

本記事では、DX推進部門の設置を検討している方に向けて、DX推進部門の役割や業務内容、設置するメリット、作り方などを分かりやすく解説していきます。

またDX総研では、DXを検討・推進する上で必ず押さえておきたい、DX成功事例50選の取り組みや成果をまとめたレポートを無料で配布しています。ご興味のある方は、以下リンクからダウンロードしてご活用ください。

目次

DX推進部門を設置する3つの目的・メリット

DX推進部門を設置する目的やメリットとして、以下の3つが挙げられます。

- ①全社的なDX推進体制の構築

- ②人材や知見の集中による効率的な推進体制の実現

- ③情報の一元管理によるセキュリティ強化

それぞれについてわかりやすく解説していきます。

※DX推進部門を設置する前に必ず押さえておきたい、基礎知識から進め方、ポイントまでをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒【ゼロから分かる】DX推進まるわかりガイドブックの資料ダウンロードはこちら(無料)

①全社的なDX推進体制の構築

DXとは、デジタル技術を活用し、業務やサービス、ビジネスモデルを変革し、企業の競争優位性を高める取り組みのことです。

このように、DXは既存のビジネスモデルの変革や業務プロセス全体の刷新を伴うものであるため、関係する各部署が協力して、全社的に取り組んでいく必要があります。そのため、各部署との調整を図り、DXを全社的に引っ張っていく専任の部署を設置する必要性が高いのです。

また、DX戦略を一つの部署に一元管理することで、組織全体での一貫性を保つことができるというメリットもあります。

②人材や知見の集中による効率的な推進体制の実現

DXを推進するためには、プロジェクトを率いるマネージャー、ITエンジニア、データサイエンティストなど様々な人材や専門的な知見が必要となります。

DX推進部門を設置し、人材や知見を一箇所に集中させることで、知見の融合による効率的なDX推進体制を構築することができます。

③情報の一元管理によるセキュリティ強化

DXの取り組みにあたっては、従業員や顧客に関する多様なデータを収集し、活用する場合があります。これらの情報は個人情報にも該当するものであり、流出を防ぐために厳重に保管しなければなりません。

DX推進部門を設置し、情報を一元的に管理することで、情報の散逸を防ぎ、流出のリスクを抑えることができます。

DX推進部門が果たす7つの役割・業務内容

DX推進部門が果たす役割や業務内容として、主に以下の7つが挙げられます。

- ①目標設定・戦略立案

- ②新技術の導入

- ③業務プロセスの改善

- ④データ活用の推進

- ⑤組織の文化改革

- ⑥セキュリティ体制構築

- ⑦最新情報のキャッチアップ・共有

それぞれについてわかりやすく解説していきます。

※300事例の分析に基づく、企業によるDX推進方法の13の王道パターンと成功事例をまとめた資料をダウンロード頂けます。

①目標設定・戦略立案

DXの取り組みには、ツールを活用した業務効率化、データ活用による売上げの拡大、最新技術による既存製品の付加価値向上など、様々なタイプがあります。

目標や戦略を立てずに、よくある施策を無計画に実行しても、成果に繋がるとは限りません。自社の業務・業態やビジネスモデルに合致した施策を計画的に実行していくことが、成功には不可欠です。

DX推進部門は、会社全体のDXのビジョンや目標、戦略を立案する責任を負います。他の部署からの意見を取り入れつつ、自社の課題にベストマッチした取り組み・施策を立案することが重要です。

②新技術の導入

最新のデジタル技術やITツール・システムを導入することで、大幅な業務効率化やサービスの質の向上を図ることができます。

例えば、生成AIによりあらゆる文書作成業務を自動化したり、メタバースを活用した新規ビジネスを創出するなど、最新技術による生産性向上・事業成長の余地は非常に大きいです。

DX推進部門は、これらの最新技術に関する情報を収集するとともに、自社における導入の余地を検討し、成果に繋がる可能性があれば、積極的に提案・実行していくことが重要です。

③業務プロセスの改善

DXによりあらゆる業務プロセスを改善することができます。書類の電子化により紙のやり取りをなくすことはその代表例です。また、CRMによって顧客情報管理を自動化したり、RPAによってExcelのデータ入力作業を効率化するといった取り組みも可能です。

このような業務プロセスの改善に向けた取り組みは、改善余地のある業務の洗い出し、必要なITツールの導入・選定、実際の運用というプロセスを踏む必要があり、日々の業務で忙しい各事業部が自ら進んで行うことは、ハードルが高い場合がほとんどです。

そのため、DX推進部門が積極的に業務プロセス改善の余地を見つけ出し、改善に向けた施策を実行していく必要があります。

④データ活用の推進

DX実現の鍵を握るのはデータ活用と言っても過言ではありません。IoTやデジタルツインなどの最新技術により、従来よりもはるかに大量かつ多様なデータを取得できるようになりました。さらに、AIが登場したことで、人間では処理しきれない量のデータ(いわゆるビッグデータ)も瞬時に分析することが可能となっています。

データ分析の精度が上がることで、製品の需要を正確に予測してマーケティングに活かしたり、工場における生産プロセスを最適化することが可能となります。

一方で、データ活用により成果を上げるためには、データ分析に関する知識とともに、データを活用するマインドセットを醸成することが重要となります。そのためには、DX推進部門が積極的にデータ活用に取り組んでいく必要があります。

⑤組織の文化改革

DXは、ビジネスモデルの変革や既存サービス/製品の改善、業務プロセス全体の改革を伴うものであり、全社的に協力していくべき取り組みです。

そのため、組織全体のデジタル化に向けて、全社的な意識改革が必要となります。DXを全社的に推進しようとしたものの、他の部署からの協力や理解を得られず、思った通りに進まなかったという事例は珍しくありません。

DX推進部門は、DXの推進を主導する専任部署として、会社全体をデジタル化へと向かわせるための意識作り、文化醸成を図る必要があります。具体的には、各部署のキーパーソンへの働きかけ、社員全員を対象とした勉強会・研修の開催、ビジョンや目的の策定・共有などの施策が有効でしょう。

⑥セキュリティ体制構築

DXの取り組みの中でも、データ活用やITツールの導入にあたっては、従業員や取引先の個人情報や会社の機密情報などを取得・保存する必要が生じる場面が多々あります。

このような情報が流出すると、個人情報保護法などの法律違反に該当し、従業員や取引先との間で深刻なトラブルにつながるおそれもあるため、セキュリティ対策は極めて重要です。

DX推進部門は、情報管理の責任者として、ウィルス対策ソフトを導入したり、情報管理マニュアルを策定するなどしてセキュリティ体制の構築を担う必要があります。

⑦最新情報のキャッチアップ・共有

デジタル技術やITツールは常に進化し続けており、時代の変化に取り残されないためには、最新の情報を常に取り入れて知見をアップデートしていくことが重要となります。

DX推進部門は、このような最新情報のキャッチアップを定期的に行い、重要な情報・知見は全社に共有するなどして、変化に柔軟に対応できる組織体制を維持し続ける役割を担っています。

DX推進部門の組織体制/構造

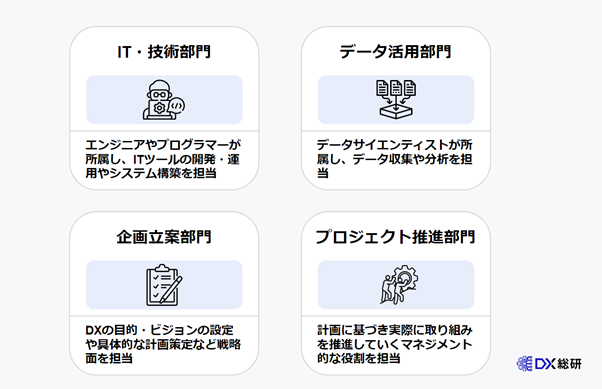

一口にDXといっても取り組み内容は様々であるため、DX推進部門は、いくつかの下位部門に分けられることが一般的です。DX推進部門を構成する下位部門の代表例として、以下の4つが挙げられます。

- ①IT・技術部門

- ②データ活用部門

- ③企画立案部門

- ④プロジェクト推進部門

それぞれについてわかりやすく解説していきます。

※DX総研では経験豊富なコンサルタントによる、DXに関する個別無料相談会を実施しております。DX推進体制の構築や自社に合った推進方法の検討などでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

①IT・技術部門

IT・技術部門は、ITツールの導入や既存システムのメンテナンス、最新技術の導入などを担当します。

エンジニアやプログラマーが所属している部署であり、DXの戦略・計画を実行する重要な部隊と位置付けられます。

IT・技術部門のカギを握るのは、優秀なエンジニアの存在です。全国的にIT人材・エンジニアが不足している中、いかに優秀なエンジニア人材を獲得できるかが、多くの企業にとっての至上命題になっています。

②データ活用部門

データ活用部門は、DXの実現の中核となるデータ活用を担当する部署です。データ活用には、様々な業務が含まれます。

例えば、取得するデータの種類の洗い出し、データ収集のためのツール選定・導入、実際のデータ取得、取得したデータの分析、分析結果に基づく施策の提案などが挙げられます。

データ活用部門を機能させるためには、データサイエンティストの存在が不可欠です。IT・技術部門でエンジニア人材の獲得が重要であるのと同様、データ活用部門では優秀なデータサイエンティストの獲得が重要な成功要因となります。

③企画立案部門

DXを成功させるためには、自社の課題にマッチした施策を計画的に実行していくことが不可欠です。DXの目的設定や計画を担うのが企画立案部門の役割となります。

DXの企画立案においては、自社の課題の洗い出しと目標の設定、採りうる施策・取り組みのブレスト、予算も踏まえた実現性の精査、実行する施策の決定、目標から逆算したスケジュール策定など、様々な検討項目があります。

企画立案に当たっては、現場の意見を取り入れることも重要です。比較的早い段階から他の部署とコミュニケーションを行うこととなるため、企画立案部門は、全社的なDXへの意識改革のカギを握る存在ともいえます。

④プロジェクト推進部門

企画立案部門が策定した計画に従い、実際にDXの取り組み・プロジェクトを推進していくのが、プロジェクト推進部門です。

プロジェクト全体の進捗管理、ITツールやデジタル技術の導入・実装、他部署との連携、成果の把握など、DX実現に向けた取り組みのイニシアティブを握る部署です。

プロジェクト推進部門には、リーダーシップを発揮してプロジェクトを主導していく優秀なマネージャーの存在が不可欠です。

なお、会社によっては、企画立案部門がプロジェクト推進も担う場合もあります。

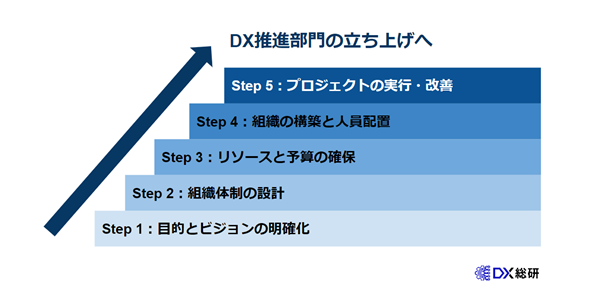

DX推進部門を立ち上げるための5つのステップ

DX推進部門を立ち上げるためには、以下の手順に従って進めていくのがおすすめです。

- Step 1:目的とビジョンの明確化

- Step 2:組織体制の設計

- Step 3:リソースと予算の確保

- Step 4:組織の構築と人員配置

- Step 5:プロジェクトの実行・改善

それぞれのステップについて分かりやすく解説していきます。

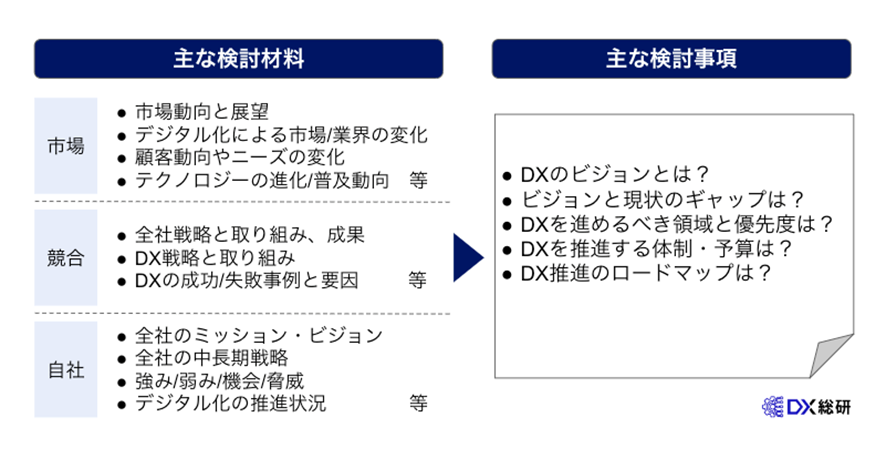

Step 1:目的とビジョンの明確化

まず、企業がDXで実現したいことをイメージし、適切な目的やビジョンを設定します。どのような目的を定めるかによって、適切な部門形態も異なるため、目的があいまいなまま進めてしまうと、自社の現状にマッチしない体制を構築することにもなりかねません。

DXの目的やビジョンとしては、「特定の業務を大幅に効率化したい」「既存サービスに付加価値を加えて質を向上させたい」「新たなビジネスモデルを構築したい」など、様々なものが考えられます。

適切な目的の策定のためには、自社の課題を幅広く洗い出し、経営陣の意見も取り入れつつ、どのくらい改善余地・インパクトがあるか、そのための工数はどれくらいかかるかという観点から検討することが重要となります。

Step 2:組織体制の設計

DXの目的が定まったら、それを達成するために最適な組織体制を設計していきましょう。その際には、「そもそもDXを専門で担当する部署が必要なのか」という前提から考えることが重要です。

例えば、特定の部署の特定の業務を効率化するだけであれば、わざわざDX推進部門を置かなくても、当該特定の部署が計画から実行まで行えば足りるでしょう。一方で、会社全体でのペーパーレス化の推進、会社の主力製品に関する改革など、複数の部署が関わる取り組みについては、これを引っ張っていく専任部署が必要となる場合が多いです。

DX推進部門が必要であると判断した場合には、どのような人材を登用し、どのような体制を構築していくかも検討する必要があります。その際には、DXの推進をリードする責任者をまず選定しましょう。CTO(Chief Technology Officer)やCIO(Chief Information Officer)が兼任する場合もありますが、専門のDX推進リーダーであるCDO(Chief Digital Officer)を任命することが望ましいです。

DX推進部門に必要な人材の例としては、データサイエンティスト、プロジェクトマネージャー、ITエンジニアなどが挙げられます。これら数ある人材の中から、自社の目的を達成するために必要な人材を必要な分だけ割り当て、適切なチーム体制を設計していきましょう。

Step 3:リソースと予算の確保

自社に合ったDX推進体制が固まったら、実際に必要となるリソースと予算を確保します。

理想とするDX推進部門を構築するために必要な人材を確保するためには、既存の社員から適任者を選定することに加え、必要に応じて外部から新たに人材を雇うことも考えなければなりません。

また、リソースの確保と同時に、予算の見積り・確保も行っておく必要があります。新たに人材を雇う場合には採用コストや人件費を見込む必要があります。また、新たな部門を作るために必要なオフィス環境の整備、Webサイトの改修にも費用がかかるでしょう。

人事部や財務部とも連携しつつ、リソースや予算の確保が難しいと判断した場合には、計画や組織体制の見直しが必要となります。

Step 4:組織の構築と人員配置

リソースと予算を確保できたら、実際にDX推進部門を構築し、人員を配置していきます。社内の他の部署にいた従業員をDX推進部門に登用する場合には、あらかじめその従業員にしっかりと説明し、希望を伺っておくことが重要です。

また、新たな部門が設立した旨を従業員に周知するとともに、必要に応じて会社のWebサイトも更新しましょう。

Step 5:プロジェクトの実行・改善

DX推進部門を構築したら、早速DXプロジェクトを実行していきましょう。DX推進部門は、DXの目的・ビジョンの策定と計画の立案、リソースの確保やスケジュール策定、実行・運用までを一気通貫で行うのが通常です。

実際にプロジェクトを走らせてみると、現状の組織体制の問題点や改善の余地が浮き彫りになってくるでしょう。その際には、必要に応じて、体制や人員の見直しを行い、改善を続けていくことが重要です。

このプロセスを繰り返すことで、成果に繋がるベストなDX推進体制を築き上げていくことが可能となります。

日本企業のDX推進部門の具体例5選

DX推進部門やDX専任の部署を設置している日本企業の例として、以下の5つが挙げられます。

- ①【旭化成】デジタル共創本部を設置しグループ横断的なDXを推進

- ②【三井不動産】DX本部と各事業部が連携しながら全社でDXを推進

- ③【ソフトバンク】DX本部を立ち上げ、他社との共創で新規事業を展開

- ④【日立製作所】トップダウンとボトムダウン両方でのDXを実現

- ⑤【大和ハウス】テーマごとに分けられた組織体系で全社的なDXを実現

それぞれの事例について分かりやすく解説していきます。

※企業による最新のDX成功事例50選の取り組みや成果をまとめた資料をダウンロード頂けます。

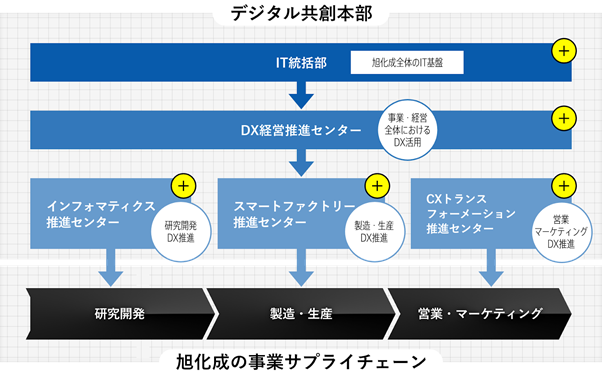

①【旭化成】デジタル共創本部を設置しグループ横断的なDXを推進

日本の大手メーカーである旭化成は、デジタル技術との共創によるグループ横断的な変革を実現するために、デジタル共創本部を設立しました。

デジタル共創本部には、マーケティングを担当するCXトランスフォーメーション推進センター、R&Dを担当するインフォマティクス推進センター、生産技術を担当するスマートファクトリー推進センターなど、様々な部門のDX人材が集まっています。社内外の知恵を融合しながら、グループ全体のDXの推進を目指しています。

デジタル共創本部における人材の交流や知見の蓄積を通じて、研究開発、製造、マーケティングの各分野における事業高度化を目指していくとのことです。

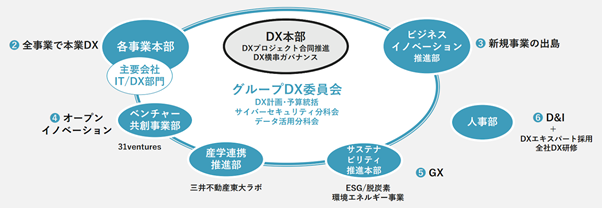

②【三井不動産】DX本部と各事業部が連携しながら全社でDXを推進

大手不動産会社である三井不動産は、DX本部と各部門が協働しながら全社的なDXの推進を目指しています。各事業本部がそれぞれDXに取り組みながらも、DX本部がプロジェクトの合同推進や横串でのガバナンスを担当し、全社で足並みをそろえたDX推進体制を構築しています。

DX本部には、2023年11月時点で138名が所属し、システム開発担当、コンサルタント、プロダクトマネージャー、マーケティング担当など様々な人材をそろえています。

三井不動産は、DX本部を中心に、オフィスビル、ショッピングモール、住宅、ホテルなどあらゆる空間にデジタルを実装していくことを目指しています。東京ミッドタウン八重洲では、オフィスビルにフードデリバリーを行うロボットを配備したり、5G通信環境を導入するなど、すでにいくつかの施設ではデジタル技術の導入を着々と進めています。

③【ソフトバンク】DX本部を立ち上げ、他社との共創で新規事業を展開

ソフトバンクは通信事業と肩を並べられる規模の新規事業を生み出すことを目的としてDX本部を立ち上げました。

DX本部は、社内で改革を完結せず、他社や国、自治体と共創している点が大きな特徴として挙げられます。0から1を創ることより、1を100にすることが得意というソフトバンクの特性を活かし、知恵とアイデアでビジネスをスケールさせることに注力しています。

ソフトバンクが持つ数千万人のユーザーにリーチできる強力な顧客基盤を提供することで大きな価値を生み出すことに成功しており、立ち上げから2年半でパートナー企業は140社以上に上っています。

ソフトバンクは社内の利益増加に留まらず、日本が直面する高齢化、労働人口減少、過疎化、社会保障費の増大、社会インフラ老朽化の課題に対し、DXを通して解決手法を提案しています。

④【日立製作所】トップダウンとボトムダウン両方でのDXを実現

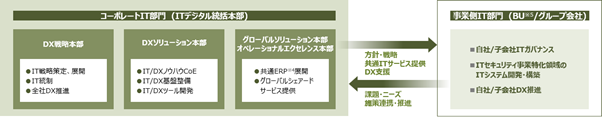

大手IT・電機メーカーである日立製作所は、コーポレートの改革推進部門とIT部門が連携し、トップダウンで全社的なDX推進を図っています。

DXを執り行うコーポレートIT部門の中にはIT戦略の策定や全社DX推進などを行う「DX戦略本部」、IT/DXノウハウCoEやIT/DX基盤整備などを行う「DXソリューション本部」が設置されています。これと並行して、事業部門の課題・ニーズに対しては、基盤提供/分析支援/人財育成などをIT部門がサポートし、ボトムアップでのDX促進に貢献しています。

また、同社は日立グループ全体のDX促進を担うデジタル人財を確保すべく、グローバルでのIT・DX人財マネジメントに取り組んでいます。教育体系の構築や、認定制度によるスペシャリスト育成など、デジタル人財育成の強化に努めています。

⑤【大和ハウス】テーマごとに分けられた組織体系で全社的なDXを実現

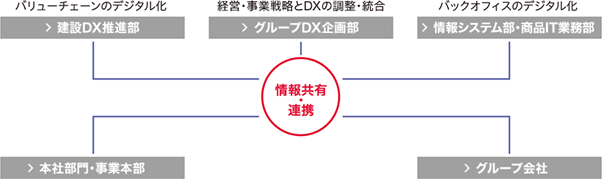

大手住宅総合メーカーの大和ハウスは、主に3つのグループに分かれてデジタル化を推進し、全社的に情報共有・連携することでDXを実現しています。

バリューチェーンのデジタル化を行う「建設DX推進部」、経営・事業戦略とDXの調整・統合を行う「グループDX企画部」、バックオフィスのデジタル化を行う「情報システム部・商品IT業務部」とその他各部署が情報共有・連携を行い、DX推進を目指しています。

大和ハウスは、事業横断DXテーマの具体化・立上げを進め、これまでにない顧客体験の実現、従業員体験の向上を目指します。

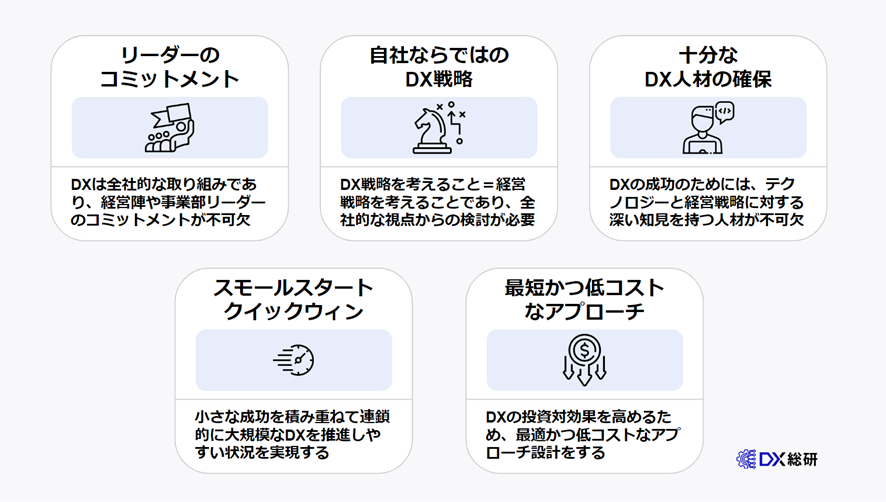

DX推進部門の下でDXを成功させる5つのポイント

DX推進部門の下で、DXを成功させるためのポイントとして、以下の5つが挙げられます。

- ①リーダーのコミットメントにより社内を巻き込む

- ②自社ならではのDX戦略を策定する

- ③十分なDX人材を確保する

- ④スモールスタートクイックウィンを実現する

- ⑤ゴールへの最短かつ低コストなアプローチを設計する

それぞれのポイントについて分かりやすく紹介していきます。

※300事例の分析に基づく、DXの成功に向けて外せない25のポイントをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒DX成功へのチェックリストの資料ダウンロードはこちら(無料)

①リーダーのコミットメントにより社内を巻き込む

DXは、個別業務のデジタル化だけでなく、全社規模の業務やビジネスモデル、組織文化の変革など、会社のコアとなる部分を大きく変えていく取り組みです。

そのため、経営陣や事業部のリーダーが起点となり、DXのビジョン・方針を明確に示し、社内全体を強力に動かしていく必要があります。

具体的には、「どのような中長期的なDXのビジョンを描くのか」、「業務や顧客体験、ビジネスモデルをどのように変えていくのか」、そのために「どの程度人材や予算を割り当てていくのか」などに対して、大きな権限を持って意思決定をしていくことが求められます。

一方で、経営陣やリーダー陣がDXに対する危機意識が低い場合などは、DX推進部門や経営企画部門などが主導し、リーダー陣を含め、DXに関する社内向けの勉強会/ワークショップを実施することも有効です。

②自社ならではのDX戦略を策定する

あらゆる人・モノ・コトがインターネットと繋がる現代で、人々の生活や業務、ビジネスの主戦場は、リアルの世界からデジタルの世界に加速度的にシフトし続けています。

その変化を踏まえ、いかにデジタルを活用し競争優位性を築いていくかは、全ての企業の経営戦略を考える上で必須のテーマとなっており、DX戦略を考えること=経営戦略を考えること、と言っても過言ではありません。

そのため、DX戦略を策定する際は、特定の事業部/部門×個別の業務×デジタル化という範囲で考えたり、同業他社が進めている取り組みをベースにして考えるといった、個別具体的なアプローチではなく、より中長期や全体のアプローチから、全社のビジョンや経営戦略、テクノロジートレンドや業界への影響などと連動させて考える必要があります。

③十分なDX人材を確保する

DXの成功に向けては、テクノロジーと経営戦略に対して深い知見を持つプロジェクトマネージャーや、専門的なスキルを有するエンジニア、デザイナーなどのDX人材を十分に確保することが必須となります。

本来であれば、既にDX人材が社内にいればよいのですが、ほとんどの日本企業で人材が不足しているという現状があります。

また、市場全体として人手不足で、DX人材の争奪戦となっており、採用も思うようには進められないというケースも多く見られます。

そのため、足元のDX推進にむけては、経営課題とデジタルの両方に精通した外部のエキスパートを活用しながら、中長期目線では実践や研修を通じた人材育成をしていくといったアプローチが有効です。

※DX総研では経験豊富なコンサルタントによる、DXに関する個別無料相談会を実施しております。DX人材の確保や自社に合った推進方法などでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

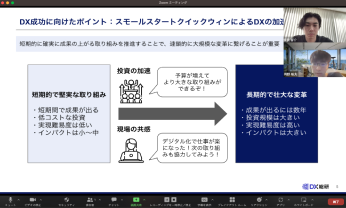

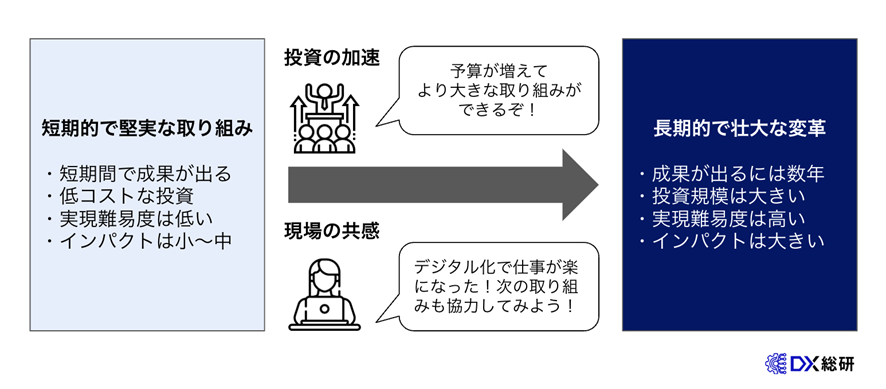

④スモールスタートクイックウィンを実現する

DXがなかなか進まない理由として、業務や組織を大胆に変えていくことが必要な一方で、全社規模の大きな成果が上がるまでには5年程度を有するという点があります。

そのため、取り組みの方向性が正しくても、短期間では成果が見えにくいことから、部門間の軋轢や現場からの反発が生まれ、変革のスピードが落ちてしまうケースが少なくありません。

そこで、全社単位でのインパクトは小さくとも、比較的短期で成果が出る取り組みを進め、その成果を社内外に発信し巻き込んでいくことは非常に有効です。

取り組みの例としては、アナログデータのデジタル化や各種データの一元管理化、業務自動化ツールの導入などが挙げられます。

これらの取り組みにより小さな成功を積み重ね、他部門のリーダー陣や現場の社員のマインドが徐々に変わっていくことで、連鎖的に大規模なDXを推進しやすい状況を実現できます。

⑤ゴールへの最短かつ低コストなアプローチを設計する

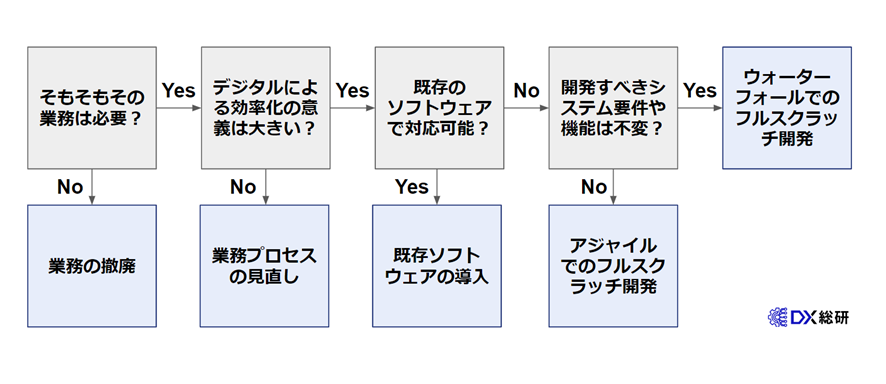

業務の現状や課題を踏まえて設定したゴールに向けて、最適かつ低コストなアプローチ設計をすることは、DXの投資対効果を飛躍的に高めます。

そもそものDXの目的は、業務を効率化することや顧客により良い製品/サービスを届けることです。

一方で、「DXプロジェクトをやるぞ!」となると、本来目的であるはずのデジタル化自体が目的になってしまい、競合が取り組んでいるからといった理由で、自社にマッチしない大掛かりなデジタル化をすすめてしまうケースが少なくありません。

もし大規模なシステム開発をせずに効率化を実現できるのならそれがベストであり、そもそも業務は必要か、効率化のインパクトは大きいか、SaaSの導入で解決できないか、アジャイルな進め方で小規模なPoCで仮説を検証する余地はないか、などより幅広い視点で検討をするようにしましょう。

DXの実行フェーズになっても、デジタルへの知見はもちろんですが、全社単位での経営の視点や戦略思考が必要になります。

DXに関する活用個別無料相談会実施中

DX総研では、DXに関する個別無料相談会を実施しています。

各社様のご要望に合わせ、最新の市場動向や具体的な活用アイデアなどを、個別のオンラインMTGにて、無料でご紹介させていただきます。

以下のようなお悩みをお持ちのご担当者様は、この機会にぜひお申込みください。

- 自社がデジタルを活用してどんなことができるか知りたい

- DXをどのように進めれば良いか分からない

- 自社にデジタル活用の経験や知識のある人がおらず困っている