建設DXとは?業界の課題・3大メリット・進め方・事例9選も紹介

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用し、業務やサービス、ビジネスモデルを変革し、企業の競争優位性を高める取り組みのことです。

建設業界でもDXの取り組みは進んでおり、西松建設や清水建設などの大手ゼネコンをはじめとする多くの建設会社が、AIやIoTなどの最新技術の活用を含む様々な取り組みを行っています。

また、国土交通省は、建設現場の生産性向上や業務プロセス及び働き方の変革を目的として、2016年度から「i-Construction」というDXの取り組みを推進しています。2024年4月には「i-Construction 2.0」を発表し、①施工、②データ連携、③施工管理それぞれの自動化により、建設現場の省人化と生産性向上を目指していくことを宣言しています。

本記事では、DX推進を検討している建設業界の方に向けて、建設業界におけるDXの基礎知識、メリット、課題、成功事例、進め方、成功のポイントなどをわかりやすく解説していきます。

目次

建設業界が抱える3つの課題

建設業界が抱える課題として、以下の3つが挙げられます。

- ①人手不足に対応するための省力化の必要性

- ②建設資材価格の高騰

- ③対面主義により柔軟な働き方が困難

それぞれについてわかりやすく紹介していきます。

①人手不足に対応するための省力化の必要性

建設業界においては、建設現場などでの作業、建設機械の操縦・メンテナンス、建築資材の調達などの各種業務において多くの人員が必要となります。特に現場での作業は肉体的な負荷を伴うものも多く、若い労働力の存在が重要です。

国土交通省が発表した「建設業を巡る最近の状況」によると、建設現場の労働力は、2023年時点で20万人程度不足していると推定されています。この不足を補うために、5年間で16万人程度の生産性向上を図りつつ、働き方改革や処遇改善により1万〜2万人程度の国内人材確保を目指すとしています。

人口減少により今後ますます人手が不足すると予想される中、ロボットや生産管理ツール等の導入による現場作業の自動化・省人化の必要性が高まっています。

②建設資材価格の高騰

近年、新型コロナウィルスやロシアとウクライナの戦争等の影響による建築資材価格の高騰が問題となっています。経済調査会により、2024年7月に行われた建設資材価格指数の調査によると、建築・土木の建設資材価格は3か月連続で上昇し、土木指数は過去最高値を記録しています。

したがって、高騰した建築資材価格を補うために、デジタル技術を活用して作業工程の効率化や自動化を図り、少しでもコストを減らす必要性が高いのです。例えば、定型作業にロボットを導入して人件費を抑えたり、建設機械の故障時期を予測してメンテナンス計画を最適化したりなど、コストを削減するには様々な手段があります。

③対面主義により柔軟な働き方が困難

建設現場での作業は当然ながら、その現場に赴いて現場で作業するのが当たり前です。在宅ワークやオンライン会議などを行うことは難しく、従業員は基本的に出社しなければなりません。そのため、柔軟な働き方が困難であり、離職の原因になる可能性もあります。

デジタル技術により、建設機械を遠隔で操作できるようになったり、建設現場の様子をオンラインで把握できるようになれば、一部の業務をテレワークで行うことも可能になり、働き方の柔軟性が高まることが期待できます。

建設業界の課題を解決する建設DXとは?

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用し、業務やサービス、ビジネスモデルを変革し、企業の競争優位性を高める取り組みのことです。

建設業界においてもDXの動きは進んでいます。デジタル技術を活用して建設作業を自動化・効率化し、作業プロセス全体を改革したり、建築データを収集してより精度の高い設計・建築を実現するなどの取り組みが、建設DXに該当します。

例えば、BIM(Building Information Modeling)やCIM(Construction Information Modeling)という技術を使えば、建築の全工程をデジタル空間上でシミュレーションすることができ、効率的かつ最適な建設計画の立案に役立てることができます。

また、あらゆるモノをインターネットにつなぐIoT(Internet of Things)を活用し、建設機械を遠隔で操作したり、稼働状況を一元管理する取り組みも行われています。日本のIT建設会社であるコマツの提供するICT建機は、これまでの建設作業に革新をもたらす画期的なソリューションとして話題になっています。

近年、西松建設、鹿島建設、清水建設などの大手ゼネコンを中心に、AIやデジタルツインなどの最新技術を積極的に取り入れる動きがみられており、建設DXは着々と進んでいます。

※建設DXを検討・推進する際に必ず押さえておきたい、基礎知識から進め方、ポイントまでをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒【ゼロから分かる】DX推進まるわかりガイドブックの資料ダウンロードはこちら(無料)

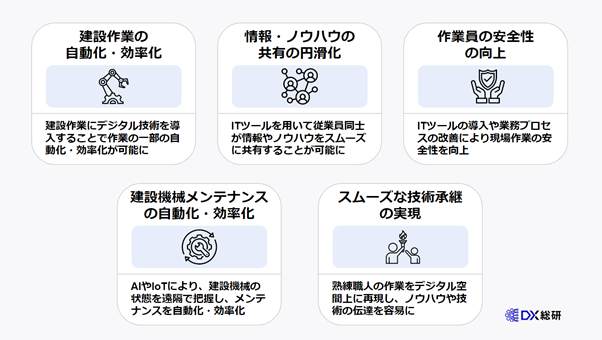

建設DXを推進する5つのメリット

建設DXを推進するメリットとして、以下の5つが挙げられます。

- ①建設作業の自動化・効率化

- ②情報・ノウハウの共有の円滑化

- ③作業員の安全性の向上

- ④建設機械のメンテナンスの自動化・効率化

- ⑤スムーズな技術承継の実現

それぞれについてわかりやすく紹介していきます。

※300事例の分析に基づく、建設DXを含む、DX推進方法の王道13パターンと成功事例をまとめた資料をダウンロード頂けます。

①建設作業の自動化・効率化

建設作業にデジタル技術やITツールを導入することで、建設作業の一部を自動化したり、効率化したりすることができます。

例えば、建物をデジタル空間上に再現するBIM(Building Information Modeling)という技術により、建築の全工程をシミュレーションすることができ、効率的かつ最適な建設計画の立案に役立てることができます。

また、AIにより建設機械を自動で動かす取り組みも行われており、現場作業員の負担軽減や人手不足解消といった効果が期待されています。

②情報・ノウハウの共有の円滑化

デジタル技術を活用することで、従業員や作業員同士が情報やノウハウをスムーズに共有したり、コミュニケーションをとることができるようになります。

特に、人間のように自然な応答ができる生成AIを搭載したチャットボットを活用することで、社内に蓄積された知見やノウハウを、従業員が容易に検索できるようになります。

③作業員の安全性の向上

建設業においては、危険を伴うような現場での作業なども頻繁に行われるため、従業員の安全を確保することが重要になります。ITツールの導入や業務プロセスの改善といったDXの取り組みにより、現場作業の安全性向上を図ることができます。

例えば、AIを搭載したカメラを建設現場に設置し、作業員が危険なエリアに立ち入った場合にアラートを鳴らしたり、建設機械にセンサーを搭載して周囲に人がいないかどうかを自動で探知できるようにするなどの取り組みが考えられます。

④建設機械のメンテナンスの自動化・効率化

建設機械を安全に稼働させるためには、定期的にメンテナンスを行う必要があります。近年では、デジタル技術を活用することで、建設機械のメンテナンスを自動化・効率化する取り組みが行われています。

例えば、コマツは、建設機械にセンサーを搭載し、稼働状況を遠隔から管理できるシステムを提供しています。これにより、部品の劣化状況の把握が容易になり、メンテナンスを効率化することが可能となります。

⑤スムーズな技術承継の実現

近年では、デジタルツインやメタバースといったデジタル技術によって、建設現場での作業をデジタル空間上に再現・保存することが可能となっています。

熟練の職人による作業の様子をデジタル空間上に再現することで、ノウハウや技術を容易に承継することが可能となります。

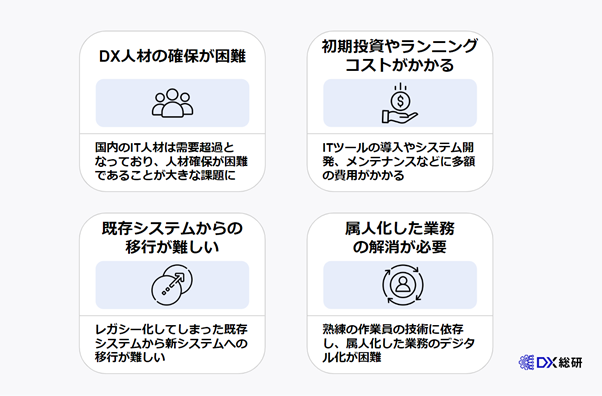

建設DXにおける4つの課題

建設DXにおける課題として、主に以下の4つが挙げられます。

- ①DX人材の確保が困難

- ②初期投資やランニングコストがかかる

- ③既存システムからの移行が難しい

- ④属人化した業務の解消が必要

それぞれについてわかりやすく紹介していきます。

※DX総研では経験豊富なコンサルタントによる、DXに関する個別無料相談会を実施しております。DXに行き詰った方、進め方ややり方でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

①DX人材の確保が困難

建設DXを推進するには、最新のテクノロジーを使いこなせるエンジニアはもちろん、ビジネス戦略とデジタル活用の両方に知見をもつリーダーが必要となります。

もっとも、多くの建設会社は、このようなDX人材の獲得に苦労しています。経済産業省の調査によると、国内のIT人材の需要は拡大し続けるのに対し、供給は2019年をピークに減少しており、2030年にかけて40〜80万人規模で不足すると予想されています。希望通りにDX人材の採用が進むことは非常に稀という状況なのです。

そのため、短期的には外部のコンサルティング会社の支援を受けて体制を強化しつつ、中長期的には人材育成や採用の仕組みを強化していく必要があります。

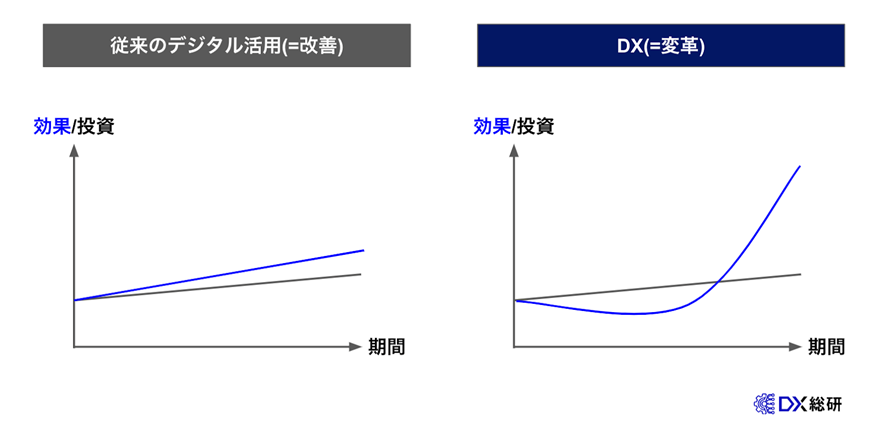

②初期投資やランニングコストがかかる

建設DXの推進にはツールの導入や新たなシステム開発などが必要となり、数百万円〜数千万円の費用が必要になることも少なくありません。

また、DXは、従来の個別改善型のデジタル化と比べ、業務プロセスや建設作業全体の大規模な変革に取り組むことになるため、比較的高額な初期費用が必要になります。

一方で、数年スパンで見ると大きな成果が期待できるため、中長期でのコスト削減や売上向上の効果を試算した上で、適切な範囲内で予算を確保し投資を行うことが重要です。

③既存システムからの移行が難しい

DXには、既存システムから新システムへの移行作業が伴います。システムの移行そのものに加え、データのフォーマット変換や新たな作業プロセスの設計、利用する従業員への研修など、様々な取り組みが必要となります。

特に、複雑化・ブラックボックス化が進みレガシー化してしまったシステムからの移行に取り組む場合、その技術的・工数的なハードルはかなり高く、現場が難色を示すということは少なくありません。

一方で、移行の難易度が高くなっていることは、そのシステムを利用し続けるための運用コストやリスクが大きくなっていることを意味する場合が多いため、移行に取り組む意義はより大きいと言えます。

④属人化した業務の解消が必要

建設現場での作業の中には、長年の経験や勘に依存した高度なテクニックを要するものがあります。このような作業については、その分野で多くの経験を有する熟練の従業員の技術に依存し、属人化している場合も少なくありません。

このように属人化した業務は、ロボットによる代替やデジタルツインによる再現などが困難であり、DXの実現を妨げる要因となり得ます。

業務の属人化状態が続くと、熟練の従業員が職場からいなくなった場合に誰も業務を引き継ぐことができず、現場の動きが停滞してしまうおそれがあり、大きな課題となっています。

企業による建設DXの成功事例9選

企業による建設DXの成功事例として、以下の9事例が挙げられます。

- ①【コマツ】IoT・AIを搭載したスマート建機ソリューションの提供

- ②【清水建設】設備機器をAPIで連携させて運用・制御する建設OS「DX-Core」を展開

- ③【大林組】BIMモデルで効率的な設計を実現

- ④【竹中工務店】複数のDXソリューションを提供

- ⑤【西松建設】AIサービスを導入し建設の効率化を実現

- ⑥【鹿島建設】BIM技術を活用しデジタルツインを実現

- ⑦【東急建設】「建築模型AR」を導入し、ZEBの最新のエコ建築技術を可視化

- ⑧【戸田建設】現場点検用のAIカメラで動画確認時間を9割削減

- ⑨【大成建設】メタバース上で建築物の完成イメージを共有できるシステムを開発

それぞれの事例についてわかりやすく紹介していきます。

※企業による最新のDX成功事例50選の取り組みや成果をまとめた資料をダウンロード頂けます。

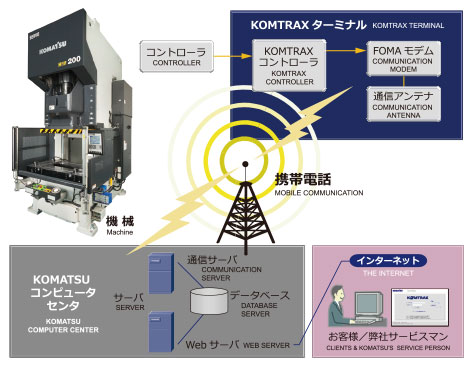

①【コマツ】IoT・AIを搭載したスマート建機ソリューションの提供

コマツは、ショベルやブルドーザーなどの建設機械や鉱山機械の製造を手掛ける日本の大手建設メーカーです。同社は、IoTやAIなどのデジタル技術を建設機械や産業機械に搭載した新たなソリューションを開発・提供し、製造業界や建設業界におけるモノづくりの現場のDXを支援しています。

【課題・背景】

- 建設業界の人手不足に伴う、現場作業の効率化・省人化のためのソリューションを求める顧客企業がますます増えていた

【具体的な取り組み】

- 建設・製造業界の企業に対して、遠隔地から機械の稼働状況を確認できるIoTを活用した管理システム「Komtrax」の開発・提供

- 建設・製造業界の企業に対して、AIが部品の劣化状態を把握し、故障前に交換時期を予測する予知保全システムの提供

- 建設業界の企業に対して、センサーを搭載し、自動制御を可能にしたICT建機の製造・販売

【解決した課題・成果】

- 機械の稼働状況の一元管理が可能となり、稼働率の向上、メンテナンス時期の把握、生産量集計の自動化などによる顧客の現場作業の効率化・生産性向上を実現

- ある企業は、Komtraxにより、設備の稼働率が向上し、生産性が140%も増加するなど大幅な改善を実現

- 遠隔地から顧客の機械の稼働状況や部品の劣化状態の把握が可能となり、効率的かつ適切な修理・保全サービスの提案が可能に

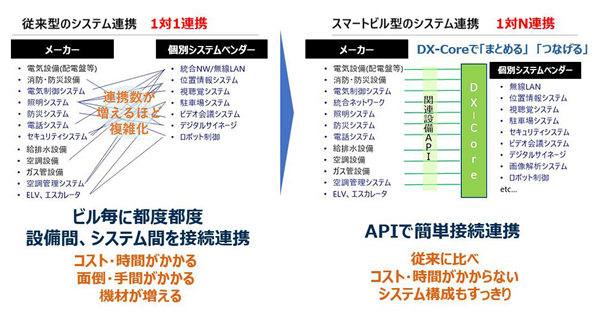

②【清水建設】設備機器をAPIで連携させて運用・制御する建設OS「DX-Core」を展開

清水建設は、国内外における土木事業、建築事業などで事業展開している日本を代表するスーパーゼネコンです。同社は建設OS「DX-Core」を展開しており、設備連携時にかかる手間を解消しています。

【課題・背景】

- 従来型のシステム連携では設備間、システム間をそれぞれ接続連携する必要があり、コストや時間がかかっていた

【具体的な取り組み】

- 施工中に作成したBIMデータ等を、建物に備わるIoT情報を取り込める建物OS「DX-Core」へ展開

- 清水建設のエンジニアリング事業本部が関連設備API適用や個別システムのベンダーとの調整、全体動作確認を行う

- 複数の施設にあるDX-Coreから取得した情報をクラウド上で統合し、都市や建物のデジタルツインに活用することでスマートシティを実現

【解決した課題・成果】

- 関連設備は手間を考慮せず複数メーカーから選定可能となり、竣工後の更新コストを抑えることが可能

- 「DX-Core」は、空調、照明、エレベーター、自動ドアなどの設備機器をメーカー問わずAPIで連携させて運用・制御することで利便性や業務効率性の向上を実現

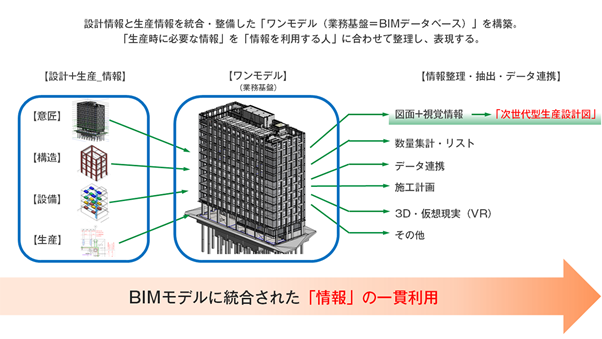

③【大林組】BIMモデルで効率的な設計を実現

大林組は土木・建築工事を請負契約により行う大手の総合建設会社です。同社は設計段階から施工・維持管理において3次元の形状情報に加え、建物の属性情報などを併せ持つ建物情報モデルを構築するBIMテクノロジーを活用しています。

【課題・背景】

- 2次元の図面での建設は効率が悪く、3次元のBIMモデルを活用することで長時間労働の削減、施工効率の向上を実現する必要があった

【具体的な取り組み】

- 必要な情報をBIMモデルから抽出することで意匠図、構造図、確認申請図、生産設計図などのあらゆる2次元図面生成が可能になる「ワンモデルBIM」を開発

- 全ての関連情報が連動しているため設計変更などの修正があっても一度の処理で全図面に反映される

- 2020年度着工のプロジェクトから、原則すべての建築工事で標準BIMモデルを作成し、現場でBIMを活用しながら建設に関連するすべての情報を蓄積

【解決した課題・成果】

- 情報の同期によって建設の効率化を実現

- 設計者、施工者、協力会社がパソコンやタブレットで最新データを確認、活用できるように

④【竹中工務店】複数のDXソリューションを提供

大手ゼネコンである竹中工務店は、複数のDXソリューションを提供しています。

【課題・背景】

- ロボットの活用拡大により、稼働台数の増加・機能の高度化したことでロボット本体の維持管理に手間がかかることが新たな課題となっていた

- 建設業界では慢性的な人手不足に悩まされており、IoT活用の必要性が高まっていた

- 電波の届かない場所での建設で通信を行うために、建設現場内の各所に有線LANを這わせて、Wi-Fiアクセスポイントを設置していくのは手間のかかる作業だった

【具体的な取り組み】

- 空間内の人流を計測し、可視化や分析、他サービスとの連携に活用できる人流データを記録・収集できる「人流ソリューション」を提供

- BIMデータを活用し、クラウド上でロボットの操作・監視・管理を行うことができるプラットフォームを提供

- 電力線を使って通信を行うことができるPLC (Power Line Communication:電力線通信)技術を活用し、建設工事で使用する「仮設電気配線」を使って通信網を構築できるIoTプラットフォーム「TSUNAGATE」を開発

【解決した課題・成果】

- 事前に人流をシミュレーションし、人流データに基づいたサービスを提供していくことが可能に

- 現地でなくとも遠隔でバッテリー状態や異常状態の監視ができ、効率化を実現

- 建設現場内にIoT環境が構築され、PLC機能(電力線通信機能)を搭載した仮設分電盤「TSUNAGATE BOX」が自動的にクラウド管理システム「TSUNAGATE CLOUD」につながり、さまざまなICTツールをクラウド上で一括管理することができるように

⑤【西松建設】AIサービスを導入し建設の効率化を実現

大手ゼネコンである西松建設は、AIを導入した建設作業の効率化の取り組みを進めています。

【課題・背景】

- 建設業界の課題として、熟練技術者の高齢化や離職、若手技術者の減少や育成に時間を要する点、品質管理の厳格化による業務量増加が挙げられていた

- 近年、建設資材の大幅な物価変動により建設コストを適正に見込むことが困難となっていた

【具体的な取り組み】

- AI カメラ「CONSAIT Eye」により配筋を立体的に検知。計測、登録した設計データと自動照合し、その結果を各帳票フォーマットへ自動的に反映する配筋検査サービスを導入

- 山岳トンネル工事における掘削作業をネットワークカメラのライブ映像からAIで判定可能な「AI掘削サイクル判定システム」を開発

- 経済データの分析に特化した生成AI「xenoBrain」で建設業界の物価変動を先読み

【解決した課題・成果】

- 「CONSAIT Eye」により検査や記録の正確性、検査品質が向上し、配筋検査の繁雑な作業が効率化されることで作業時間の大幅な短縮を実現

- 「AI掘削サイクル判定システム」による掘削サイクルの見直しで、施工パフォーマンスの向上や、坑内設備の最適運転による環境負荷の低減等が可能に

- 建設費用の見積金額と実際に購入する際の金額が変わってしまうリスクを低減

※建設業界を含む、国内外の最新AI/ChatGPT活用事例50選をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒AI/ChatGPT活用事例50選の資料ダウンロードはこちら(無料)

⑥【鹿島建設】BIM技術を活用しデジタルツインを実現

鹿島建設は、BIM技術を活用したデジタルツインで建築生産プロセスのデジタル化を進めています。

【課題・背景】

- 企画・設計から竣工後の維持管理・運営までの一貫した建物情報をデジタル化し、効率化を目指していた

【具体的な取り組み】

- 筑波大学発のスタートアップ企業であるPXDTが有する先進的なセンシング/三次元データ処理技術と、同社が培ってきたBIM技術を融合させ、デジタルツイン基盤「鹿島ミラードコンストラクション」を構築

- オービック御堂筋ビル新築工事にて、各フェーズにおける建物データの連携を可能にするBIMによるデジタルツインを実現

【解決した課題・成果】

- 鹿島建設のデジタルツイン基盤「KMC(Kajima Mirrored Construction)」の構築により、これまで正確な記録が難しかった建築現場の施工プロセスをデジタルデータで蓄積できるように

- 今後、BIMによるデジタルツインを全国の建築プロジェクトに展開することで、各フェーズにおける業務の効率化を図るとともに、高品質かつ高価値な建物を提供予定

※700社以上のご担当者様にお読みいただいている、建設業界を含む、国内外の最新メタバース/デジタルツイン活用事例101選をまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒メタバース/デジタルツイン活用事例101選の資料ダウンロードはこちら(無料)

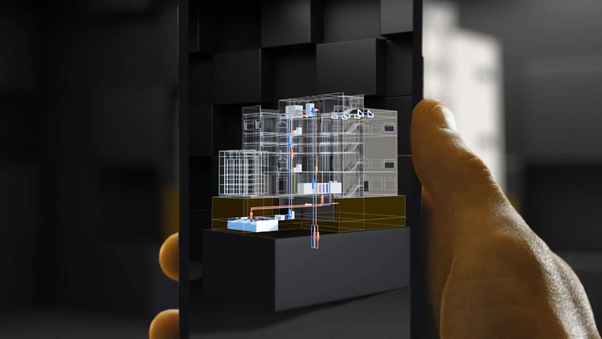

⑦【東急建設】「建築模型AR」を導入し、ZEBの最新のエコ建築技術を可視化

東急建設は、年間を通じてのエネルギー消費量の収支がゼロであることを目指した建物「ZEB(ゼブ:ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)」への取り組みをARで可視化しました。

【課題・背景】

- 同社は持続可能な未来への取り組みの一環として、高い断熱性能、エネルギー効率の良い設備の導入、再生可能エネルギーを活用した「創エネ」などさまざまな技術を組み合わせて創られる「ZEB」実現への取り組みを進めていた

- これらの活動を一般の人にも知ってもらうため、より簡単な形で技術の可視化を行う必要があった

【具体的な取り組み】

- 「建築模型AR」を導入し、ZEBの要素を直感的に理解できるよう、ARを通じてZEBによる熱の流れ、気流の可視化を実現

- 建築模型にタブレット等のデバイスをかざすことで、建物の内部構造を含めたZEBの構成要素を理解することが可能

【解決した課題・成果】

- 建築模型ARを導入することで、建築専門家だけでなく一般の来場者にとっても分かりやすい形で、最新のエコ建築技術の理解を深める機会を提供

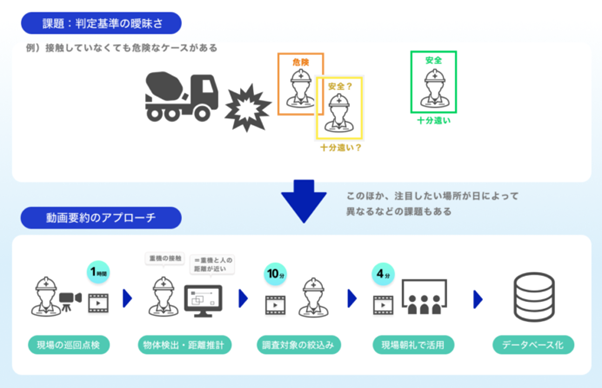

⑧【戸田建設】現場点検用のAIカメラで動画確認時間を9割削減

戸田建設はAIを活用し、点検現場や医療現場など多岐にわたり効率化を実現しています。

【課題・背景】

- 点検現場での移動カメラ導入は進んでいたが、映像のブレが激しいもの、重機や人のみが撮影されている不要な映像も多く含まれており現場管理者の動画視聴時間が長時間化していた

- 精神科病院では、現在、人による目視での見守り対応が中心となっており、緊急事態における初動体制の強化を図る必要があった

【具体的な取り組み】

- 距離推計・除外処理をもとにAIが重要度を評価し「不安全そうな箇所」のダイジェスト動画を自動生成、現場管理者の動画視聴時間を削減するプラットフォームを導入

- 精神科病棟成仁病院にて、既設の防犯カメラなどの映像から、人の行動を検知・通知できる『asilla』による患者見守り等の実証実験を開始

【解決した課題・成果】

- 現場管理者の動画視聴時間を9割削減、15倍再生で55分もの時間がかかっていた視聴時間を、7分40秒に短縮することが可能に

⑨【大成建設】メタバース上で建築物の完成イメージを共有できるシステムを開発

大手ゼネコンである大成建設は、生産プロセスのDX、経営基盤のDX、サービス・ソリューションのDXという3つの領域でDXに注力していく戦略を打ち出しています。

大成建設は、生産プロセスのDXの一環として、2023年9月からメタバース上で建築物の完成イメージを共有できるシステムの開発を始めました。

【課題・背景】

- 建築物の設計は、施工主・発注者・受注者など様々な関係者が対面で議論して合意形成をする必要があり、大きな手間となっていた

- 設計段階でのイメージと建設開始後のイメージの食い違いにより、施工計画の見直し/やり直しが必要となるケースがあった

【具体的な取り組み】

- 建築物のデザインや構造、設備などのデータを取り込むと、わずか数分でクラウド上に仮想の建築物が構築されるシステムを開発

- 建物の内部を人や車いすが問題なく移動できるかをシミュレーションしたり、各部屋のドアや柱などの寸法を測定することが可能

- 施工主、発注者、受注者はメタバース空間上にアクセスして、バーチャルの建築物を見ながら、設計に関する改善案を議論

【得られた成果】

- メタバース上でのリアルな完成イメージの共有により、設計について入念なすり合わせが可能となり、後の工程になってから設計のやり直しや工程の再調整が必要になるリスクを軽減

- 施工主、発注者、受注者が、対面でなくても円滑にコミュニケーションができる環境を構築

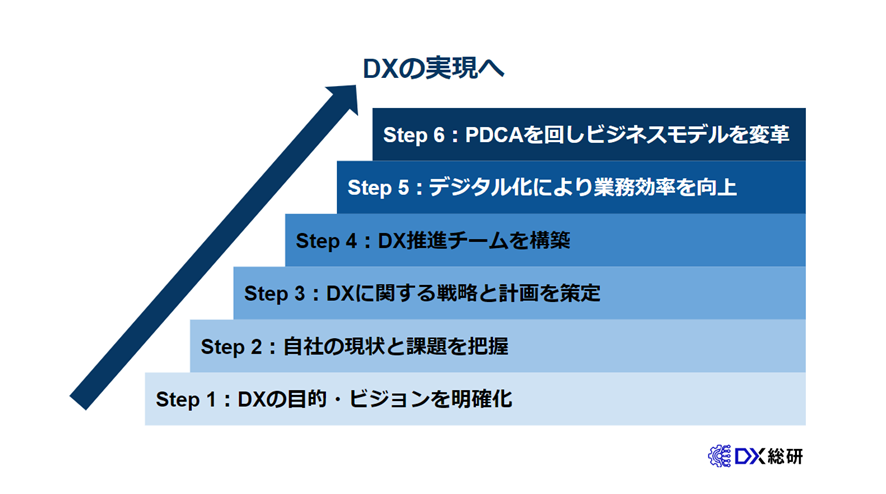

建設DXを推進する6つのステップ

建設DXの進め方は大きく6つのステップに分けられます。

それぞれのステップについてわかりやすく解説していきます。

※300事例の分析に基づく、DXの成功に向けて外せない25のポイントをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒DX成功へのチェックリストの資料ダウンロードはこちら(無料)

ステップ1:DXの目的・ビジョンを明確化する

DX推進の最初のステップとして、DXの目的・ビジョンを明確化しましょう。

「DX推進後の理想の自社の姿」を明確に設定することで、その後の取り組み内容や優先度、進め方などを決定する軸とすることができ、ブレることなくプロジェクトを推進できます。

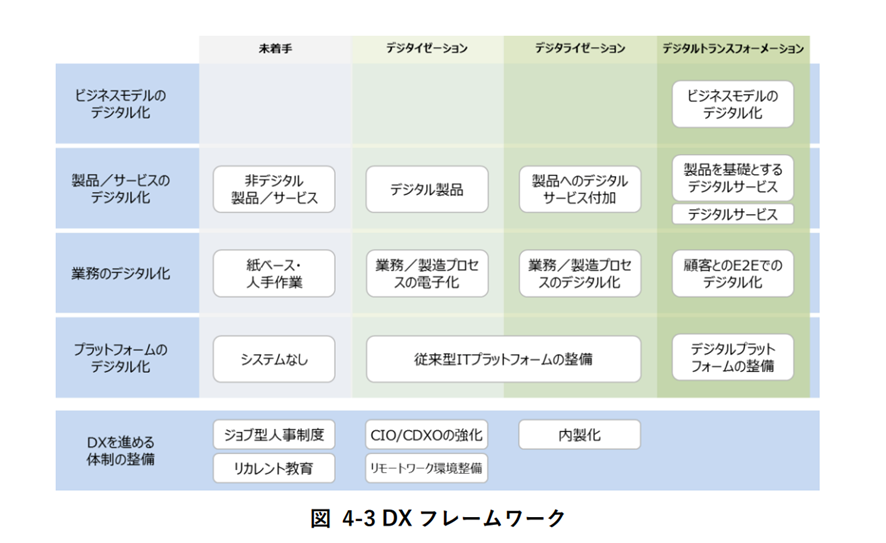

本ステップの検討には経済産業省の「DXレポート2.1」のフレームワークが役に立ちます。

自社の業務、製品/サービス、ビジネスモデルのそれぞれが、どの程度までデジタル化された状態を理想とするかを、市場環境や自社の特性を踏まえ、検討しましょう。

例えば、業務のデジタル化すら進んでいない企業であれば、3年後までにまずは業務のデジタライゼーションを目指す。一方で、業務のデジタル化が進んでいる企業であれば、3年後までに製品/サービスやビジネスモデルのデジタルトランスフォーメーションを目指す。といったビジョンの設定が考えられます。

ステップ2:自社の現状と課題を把握する

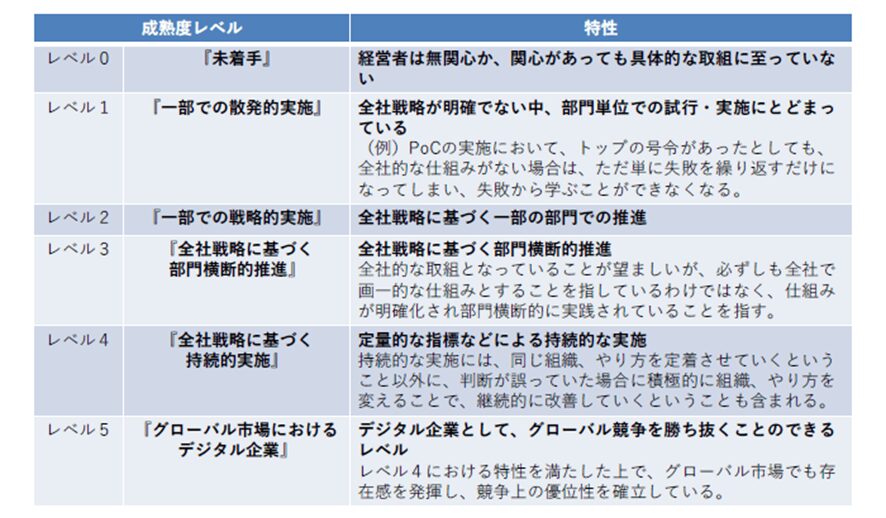

続いて、自社が現状どの程度DXを推進できているのか、ビジョンの実現に向け何が課題なのかを把握しましょう。

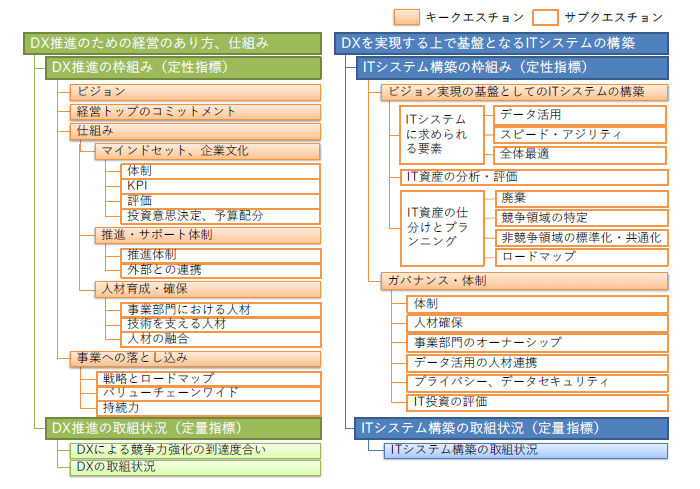

本ステップの検討には、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)の「DX推進指標」を活用することで、企業文化、推進体制、人材育成など、多角的な観点から評価を行うことができます。

それぞれの観点における自社の成熟度のレベルを把握することで、特にDX推進が遅れているポイントを明確にすることができ、その後の戦略や計画の策定に活かすことが可能です。

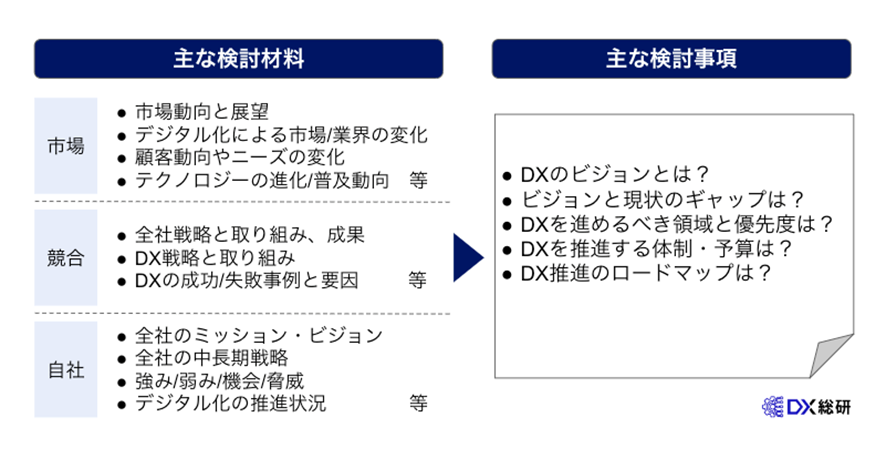

ステップ3:DXに関する戦略と計画を策定する

前ステップで策定したビジョンと自社の現状・課題に基づき、DXに関する戦略・計画を策定しましょう。

検討すべき項目は上記画像のように多岐に渡りますが、特に重要なのは、「戦略=デジタル化の優先度付け」です。

デジタル化の対象や取り組み内容の候補は極めて幅広いため、バラバラと取り組みを進めてしまうことでリソースが分散し、思うような成果が上がらないというケースは少なくありません。

そのため、取り組みの候補を幅出し・整理した上で、DXを推進しやすくインパクトも期待できる取り組みから着手し、その後難易度が高くよりインパクトの期待できる取り組みにシフトしていくといった進め方が有効となります。

例えば、受発注のやりとりに関する膨大な作業の効率化を重点課題とした企業であれば、まずは資料のペーパーレス化や判子の電子印化を進めた上で、その後一連の受発注プロセスをデジタル活用により自動化するといった進め方が考えられます。

※300事例の分析に基づく、企業のDX推進方法の13つの王道パターンと最新事例をまとめた資料をダウンロード頂けます。

ステップ4:DX推進チームを構築する

DXを推進するには、ビジョンや戦略を社員に周知し、現場からの課題を吸い上げながら、各部門と連携・調整し、実行支援も行う、DX推進専門のチームが必要になります。

そのため、DX推進チームのメンバーには特に、デジタルへの知見、コミュニケーション能力、業務の知見などのスキルが求められます。

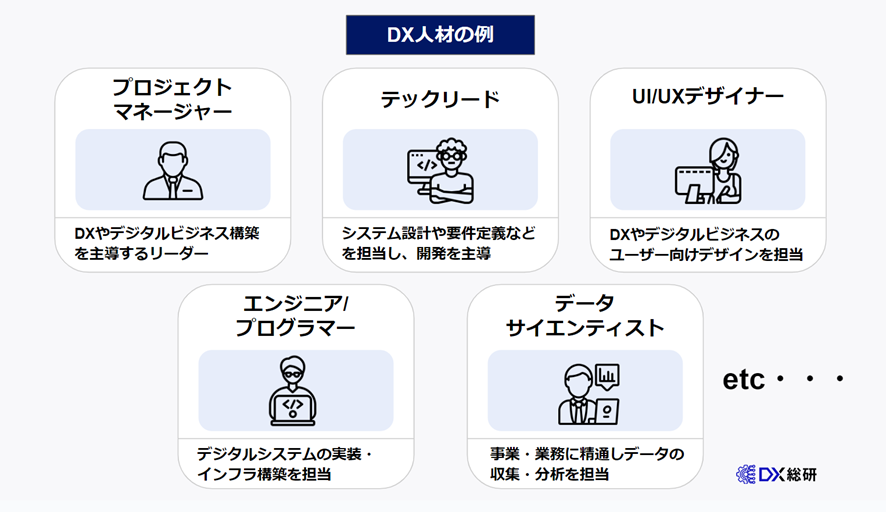

また、DX人材の具体的な職種の例は以下の通りです。

- プロジェクトマネージャー:DXやデジタルビジネス構築を主導するリーダー

- テックリード:システム設計や要件定義を担当し、開発を主導

- UI/UXデザイナー:DXやデジタルビジネスのユーザー向けのデザインを担当

- エンジニア:デジタルシステムの実装・インフラ構築を担当

- データサイエンティスト:事業・業務に精通しデータの収集・分析を担当

これらのDX人材の確保には、外部ベンダー等の人材を活用する方法と、社員に対するDX人材育成を実施する方法があります。

DX推進のスケジュールや、社員のDXスキルの有無、既存業務を含めたリソースの有無などを考慮し、自社に最適な方法を選択しましょう。

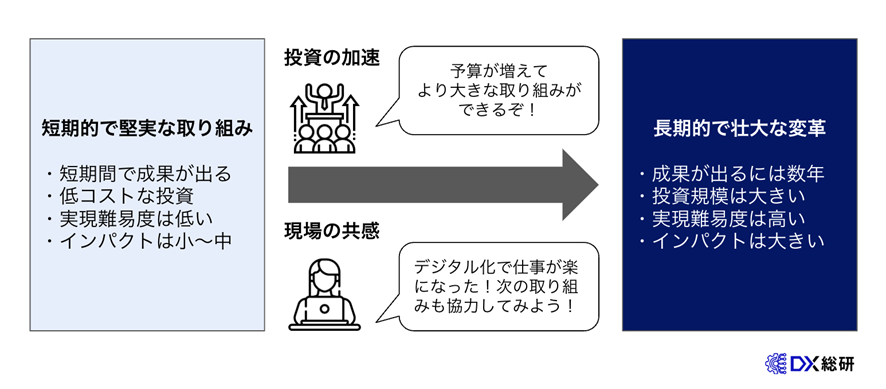

ステップ5:デジタル化により業務効率を向上させる

これまでに策定したビジョン・戦略・計画に基づき、実際に業務効率化に向けたデジタル化を推進していきましょう。

ここで、いきなり全社単位や部門横断の大規模なDXに着手してしまうと、デジタル化の難易度が高く、成果が出るまで長期間を要し、コストも膨大になってしまいます。

そこで、デジタイゼーション(書類で管理していたデータをクラウド上で一元管理する等)やデジタライゼーション(RPAの導入によりデスクワークの一部を自動化する等)など着実に成果の上がる取り組みを、特定の事業部や部門単位から進めるのがおすすめです。

前のステップまでは比較的トップダウン的な取り組みですが、本ステップからはいかに現場の各社員と深く対話し、小さな成功を積み重ねるというボトムアップ的な取り組みが重要です。

これにより、多くの人材から共感と信頼を勝ち取り、DX推進に巻き込んでいくことで、より大規模なDXの推進が可能になります。

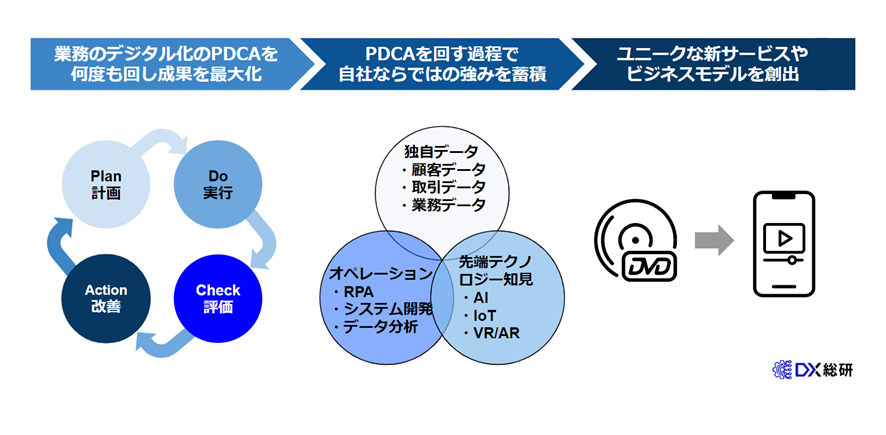

ステップ6:PDCAを回し、ビジネスモデル変革まで繋げる

業務のデジタル化を進めることで、企業は今まで見えていなかった業務や顧客に関する様々なデータを収集・蓄積・可視化できるようになります。

これらのデータを分析し、新たな業務の課題やビジネスチャンスを発見し、取り組みを改善するというPDCAサイクルを、数ヶ月単位で何度も回すことで、大きな成果を上げることが可能です。

さらに、PDCAサイクルを回し続けることで、自社独自の詳細な顧客データやより効率的なオペレーション、先端技術活用のノウハウなどの強みが蓄積されていきます。この強み蓄積こそが、他社には真似できない、ユニークな新サービスやビジネスモデルの創出の源泉となります。

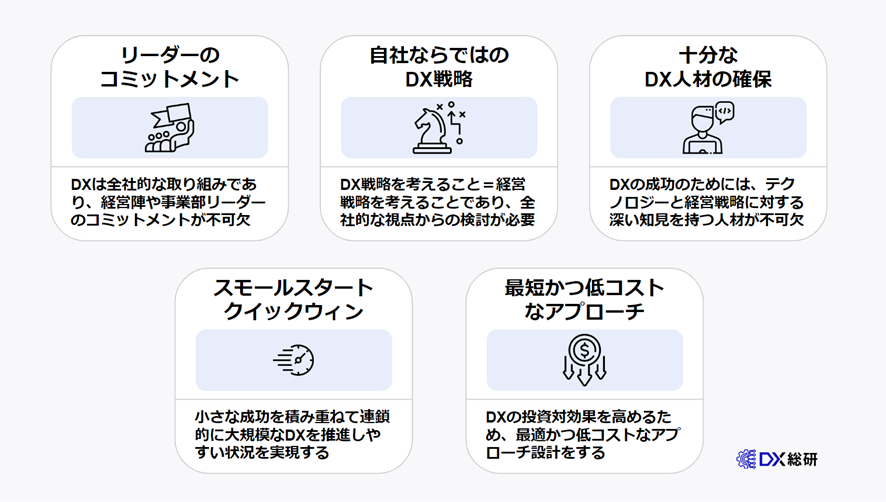

建設DXを成功させる5つのポイント

建設DXを成功させるためのポイントとして、以下の5つが挙げられます。

- ①リーダーのコミットメントにより社内を巻き込む

- ②自社ならではのDX戦略を策定する

- ③十分なDX人材を確保する

- ④スモールスタートクイックウィンを実現する

- ⑤ゴールへの最短かつ低コストなアプローチを設計する

それぞれのポイントについて分かりやすく紹介していきます。

※300事例の分析に基づく、DXの成功に向けて外せない25のポイントをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒DX成功へのチェックリストの資料ダウンロードはこちら(無料)

①リーダーのコミットメントにより社内を巻き込む

DXは、個別業務のデジタル化だけでなく、全社規模の業務やビジネスモデル、組織文化の変革など、会社のコアとなる部分を大きく変えていく取り組みです。

そのため、経営陣や事業部のリーダーが起点となり、DXのビジョン・方針を明確に示し、社内全体を強力に動かしていく必要があります。

具体的には、「どのような中長期的なDXのビジョンを描くのか」、「業務や顧客体験、ビジネスモデルをどのように変えていくのか」、そのために「どの程度人材や予算を割り当てていくのか」などに対して、大きな権限を持って意思決定をしていくことが求められます。

一方で、経営陣やリーダー陣がDXに対する危機意識が低い場合などは、DX推進部門や経営企画部門などが主導し、リーダー陣を含め、DXに関する社内向けの勉強会/ワークショップを実施することも有効です。

②自社ならではのDX戦略を策定する

あらゆる人・モノ・コトがインターネットと繋がる現代で、人々の生活や業務、ビジネスの主戦場は、リアルの世界からデジタルの世界に加速度的にシフトし続けています。

その変化を踏まえ、いかにデジタルを活用し競争優位性を築いていくかは、全ての企業の経営戦略を考える上で必須のテーマとなっており、DX戦略を考えること=経営戦略を考えること、と言っても過言ではありません。

そのため、DX戦略を策定する際は、特定の事業部/部門×個別の業務×デジタル化という範囲で考えたり、同業他社が進めている取り組みをベースにして考えるといった、個別具体的なアプローチではなく、より中長期や全体のアプローチから、全社のビジョンや経営戦略、テクノロジートレンドや業界への影響などと連動させて考える必要があります。

③十分なDX人材を確保する

DXの成功に向けては、テクノロジーと経営戦略に対して深い知見を持つプロジェクトマネージャーや、専門的なスキルを有するエンジニア、デザイナーなどのDX人材を十分に確保することが必須となります。

本来であれば、既にDX人材が社内にいればよいのですが、ほとんどの日本企業で人材が不足しているという現状があります。

また、市場全体として人手不足で、DX人材の争奪戦となっており、採用も思うようには進められないというケースも多く見られます。

そのため、足元のDX推進にむけては、経営課題とデジタルの両方に精通した外部のエキスパートを活用しながら、中長期目線では実践や研修を通じた人材育成をしていくといったアプローチが有効です。

※DX総研では経験豊富なコンサルタントによる、DXに関する個別無料相談会を実施しております。DX人材の確保や自社に合った推進方法などでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

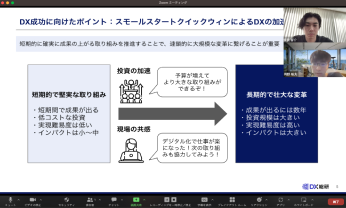

④スモールスタートクイックウィンを実現する

DXがなかなか進まない理由として、業務や組織を大胆に変えていくことが必要な一方で、全社規模の大きな成果が上がるまでには5年程度を有するという点があります。

そのため、取り組みの方向性が正しくても、短期間では成果が見えにくいことから、部門間の軋轢や現場からの反発が生まれ、変革のスピードが落ちてしまうケースが少なくありません。

そこで、全社単位でのインパクトは小さくとも、比較的短期で成果が出る取り組みを進め、その成果を社内外に発信し巻き込んでいくことは非常に有効です。

取り組みの例としては、アナログデータのデジタル化や各種データの一元管理化、業務自動化ツールの導入などが挙げられます。

これらの取り組みにより小さな成功を積み重ね、他部門のリーダー陣や現場の社員のマインドが徐々に変わっていくことで、連鎖的に大規模なDXを推進しやすい状況を実現できます。

⑤ゴールへの最短かつ低コストなアプローチを設計する

業務の現状や課題を踏まえて設定したゴールに向けて、最適かつ低コストなアプローチ設計をすることは、DXの投資対効果を飛躍的に高めます。

そもそものDXの目的は、業務を効率化することや顧客により良い製品/サービスを届けることです。

一方で、「DXプロジェクトをやるぞ!」となると、本来目的であるはずのデジタル化自体が目的になってしまい、競合が取り組んでいるからといった理由で、自社にマッチしない大掛かりなデジタル化をすすめてしまうケースが少なくありません。

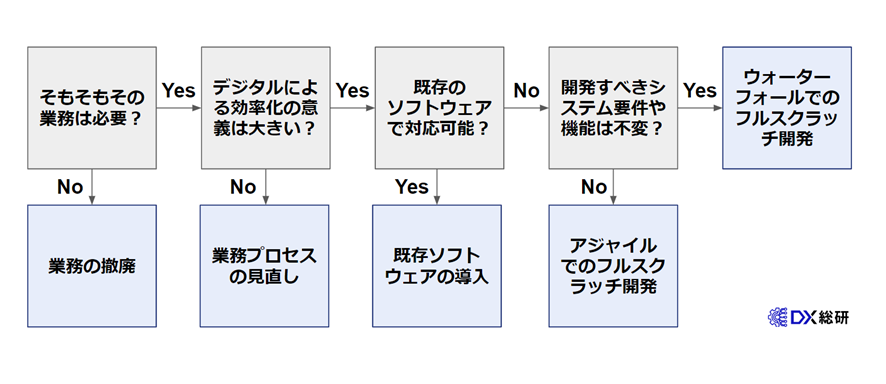

もし大規模なシステム開発をせずに効率化を実現できるのならそれがベストであり、そもそも業務は必要か、効率化のインパクトは大きいか、SaaSの導入で解決できないか、アジャイルな進め方で小規模なPoCで仮説を検証する余地はないか、などより幅広い視点で検討をするようにしましょう。

DXの実行フェーズになっても、デジタルへの知見はもちろんですが、全社単位での経営の視点や戦略思考が必要になります。

DXに関する活用個別無料相談会実施中

DX総研では、DXに関する個別無料相談会を実施しています。

各社様のご要望に合わせ、最新の市場動向や具体的な活用アイデアなどを、個別のオンラインMTGにて、無料でご紹介させていただきます。

以下のようなお悩みをお持ちのご担当者様は、この機会にぜひお申込みください。

- 自社がデジタルを活用してどんなことができるか知りたい

- DXをどのように進めれば良いか分からない

- 自社にデジタル活用の経験や知識のある人がおらず困っている