【図解】DX・デジタイゼーション・デジタライゼーションの違いとは?

更新日:

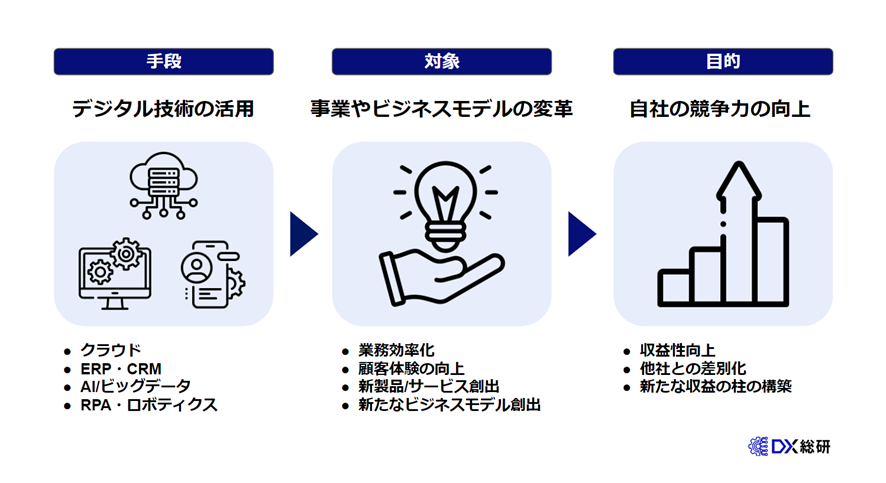

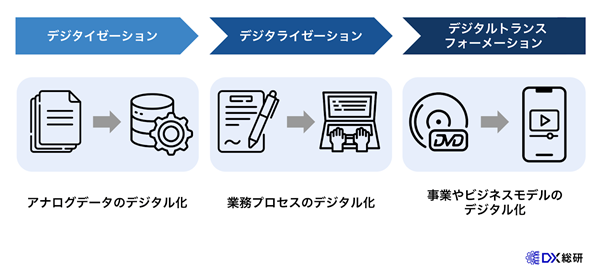

基礎知識DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用し、業務やサービス、ビジネスモデルを変革し、企業の競争優位性を高める取り組みのことです。

デジタイゼーション(Digitization)とは、紙などで管理しているアナログデータをデジタル化することを指し、DXを目指す企業が最初に取り組む必要があります。

デジタライゼーション(Digitalization)とは、デジタイゼーションで生み出されたデータを活用し、業務フローをデジタル化することを指します。

本記事では、DX ・デジタイゼーション・デジタライゼーションの関係性、具体的な取組事例、成功のポイントなどを分かりやすく解説していきます。

またDX総研では、DXを検討・推進する上で必ず押さえておきたい、DX成功事例50選の取り組みや成果をまとめたレポートを無料で配布しています。ご興味のある方は、以下リンクからダウンロードしてご活用ください。

目次

DXとは?

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して、業務やサービス、ビジネスモデルを変革し、企業の競争優位性を高める取り組みのことです。

単なるデジタル化・IT化ではなく、デジタル活用により、業務やサービス、ビジネスモデルを大きく変革していく取り組みであるという点が大きなポイントです。

経済産業省は、2018年に発表した「DX推進ガイドライン」において、DXを以下のように定義しています。

“企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること”

ー出典:経済産業省 デジタルガバナンス・コード2.0

例えば、動画配信大手のNetflixが、宅配型のDVDレンタル事業からサブスクリプション型のオンライン動画配信サービスへとビジネスモデルを変革したのは、DXの代表的な事例といえるでしょう。

※DXを検討・推進する際に必ず押さえておきたい、基礎知識から進め方、ポイントまでをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒DX推進まるわかりガイドブックの資料ダウンロードはこちら(無料)

デジタイゼーションとは?

デジタイゼーション(Digitization)とは、紙などで管理しているアナログデータをデジタル化することを指し、DXを目指す企業が最初に取り組む必要があります。

例えば、過去の膨大な用紙に記入された取引データを、社内システムにデジタルデータとして転記するといった取り組みが挙げられます。

デジタライゼーションとは?

デジタライゼーション(Digitalization)とは、デジタイゼーションで生み出されたデータを活用し、業務フローをデジタル化することを指します。

例えば、これまでは、取引データの管理方法を、用紙に人手で記入し、集計するというものから、PC上の新たな社内システムに入力し自動で集計されるようにすることで、業務効率化を図るといった取り組みが挙げられます。

【図解】DXとデジタイゼーション・デジタライゼーションの違い・関係性

DXとデジタイゼーション・デジタライゼーションの違い・関係性をひとことで表すと、デジタイゼーションとデジタライゼーションは、DXを実現するための手段と位置付けられます。

デジタイゼーションとデジタライゼーションという言葉は、DXを実現するまでの段階を表しており、それぞれがデジタル化をする対象が異なります。

デジタイゼーションでアナログデータをデジタル化し、デジタライゼーションで業務プロセスをデジタル化することで、デジタル技術によるビジネスモデルの変革の下地が整い、DXを実現できるようになります。

※300事例の分析に基づく、企業によるDX推進方法の13の王道パターンと成功事例をまとめた資料をダウンロード頂けます。

デジタイゼーションの3つのメリット

デジタイゼーションのメリットとして、主に以下の3つが挙げられます。

- ①業務の効率化・生産性向上

- ②印刷代等のコスト削減

- ③環境にやさしい業務体制の確立

それぞれについてわかりやすく紹介していきます。

①業務の効率化・生産性向上

デジタイゼーションにより、紙の書類を持ち運ぶ必要がなくなり、PCやタブレットさえあれば、いつでも必要なデータにアクセスできるようになります。

また、紙の書類を他の従業員に共有するためには、手渡ししたり、写真にとって転送する必要がありますが、オンライン上の情報であれば、共有フォルダ等を通じて複数人に簡単に情報共有することも可能となります。

このように、デジタイゼーションにより、情報へのアクセスや情報共有をスムーズに行えるようになり、業務の効率化や生産性の向上につながります。

②印刷代等のコスト削減

紙の書類を使う場合には印刷代やインク代などのコストがかかりますが、オンライン化すれば、これらのコストを削減することができます。

また、紙の書類と異なり情報を物理的に保管するスペースを確保する必要がないため、コンパクトなオフィスで済みます。

③環境にやさしい業務体制の確立

デジタイゼーションにより、紙の資源を利用する必要がなくなるため、資源の節約・廃棄物の削減につながります。

このような環境にやさしい業務体制を確立することで、企業の社会的責任を果たすことができ、対外的な評価も上がると期待できます。

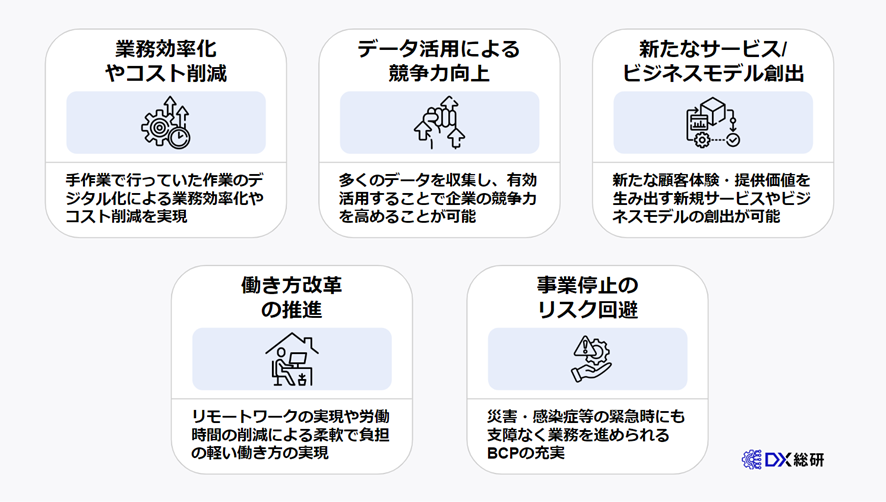

デジタイゼーションを超えるDXの5つのメリット

DX推進によるメリットは、デジタイゼーションをはるかに超えます。DXの代表的なメリットとして以下の5つが挙げられます。

- ①業務効率化やコスト削減を実現できる

- ②データ活用により企業の競争力を高められる

- ③新たなサービスやビジネスモデルを創出できる

- ④働き方改革を推進できる

- ⑤事業停止のリスクを回避できる(BCPの充実)

それぞれについて分かりやすく解説していきます。

※300事例の分析に基づく、企業のDX推進方法の13の王道パターンと成功事例をまとめた資料をダウンロード頂けます。

①業務効率化やコスト削減を実現できる

DXを推進し、手作業で行っていた各業務のデジタル化を進めることで、業務効率化やコスト削減を実現できます。

例えば、書類で管理していたデータをクラウド上で一元管理したり、RPAの導入によりデスクワークの一部を自動化したりといった取り組みが挙げられます。

これらの取り組みにより、作業時間の短縮やヒューマンエラーの防止、作業人員の縮小などの成果が期待できます。

また、個別作業のデジタル化だけでなく、デジタル活用を前提とした、既存の業務プロセス全体の見直し・カイゼンを行うことで、より大きな成果を上げることが可能です。

②データ活用により企業の競争力を高められる

DX推進により、より多くのデータを収集したり、蓄積しているデータを有効活用することで、企業の競争力を高めることができます。

例えば、購入前〜購入後までの一連の顧客接点のデジタル化を進めることで、より広範囲な顧客情報や消費行動データを収集したり、これまで社内の各チームでバラバラに管理していたデータを、一元管理できるシステムを構築するなどの取り組みが挙げられます。

これらの取り組みにより、よりパーソナライズされた商品提案やプロモーション施策を実施したり、より詳細なデータを活用し、精度の高い戦略や企画の立案を行ったりすることが可能になり、競合との差別化を図ることができます。

③新たなサービスやビジネスモデルを創出できる

DXを推進し、既存業務のデジタル化を進めることは、新たなサービスやビジネスモデルの創出に繋がります。

既存業務のデジタル化に取り組む過程で、詳細な顧客データやより効率的なオペレーション、先端技術活用のノウハウなどを得ることができます。

それらを、新たなサービスの企画や構築に活用することで、既存事業の延長線上にはない、新たな顧客体験・提供価値を実現することに繋がります。

デジタルをベースとした新規性の高いサービスやビジネスモデルの創出により、競合との差別化や収益性の向上を図ることができます。

④働き方改革を推進できる

DXを推進し、デジタル活用により業務効率化を進めることで、働き方改革を推進することができます。

DXによる業務効率化は、従業員の長時間労働の削減に直結します。また、業務プロセスのデジタル化やコミュニケーションツールの導入などにより、リモートワークがしやすい環境を整備することで、柔軟な働き方を実現することにも繋がります。

これらの取り組みにより、より働きやすい環境を整え、従業員の負担/ストレスの軽減、モチベーションの向上が期待できます。また、捻出した時間をより付加価値の高い事業や業務に集中させ生産性を向上させることも可能です。

⑤事業停止のリスクを回避できる(BCPの充実)

DXに取り組むことで、BCP(Business Continuity Plan=事業継続計画)の充実に繋がり、緊急時の事業停止のリスクを回避できるというメリットもあります。BCPとは、災害や感染症の流行、システム障害などの緊急事態が発生した際の対策の計画のことを指します。

例えば、リモートワークを推進することで災害や感染症の流行時にも大きな支障なく業務を進められる、レガシーシステムを脱却することでシステム障害が発生し復旧にも時間がかかるといったリスクを避けられるといったメリットがあります。

このようなBCPの充実は、取引先や株主からの信頼性の向上や企業価値向上にも繋がります。

デジタイゼーションの取組事例6選

企業や自治体によるデジタイゼーションの取り組み事例として、以下の6つが挙げられます。

- ①【長野県長野市】ペーパーレス会議の導入で印刷費用を300万円カット

- ②【茨城県】4ヶ月で電子決裁率ほぼ100%を達成

- ③【ライフコーポレーション】店長会議の会議資料をペーパーレス化し、毎月6万枚の削減に成功

- ④【西松建設】社内会議資料をペーパーレス化し、年間約250万枚の用紙削減を実現

- ⑤【鈴花商事】Chatworkで情報伝達スピードが上がり、業務効率化を実現

- ⑥【デジタル庁】紙のやり取りが一切不要な「書かないワンストップ窓口」を実現

それぞれについてわかりやすく解説していきます。

※DX総研では経験豊富なコンサルタントによる、DXやデジタイゼーションに関する個別無料相談会を実施しております。自社に合った推進方法や検討の進め方などでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

①【長野県長野市】ペーパーレス会議の導入で印刷費用を300万円カット

長野県長野市は、紙の会議資料を準備するのに大きな手間とコストがかかっていたことを受け、ICTを活用したペーパーレス会議を導入し、省力化・省コスト化を図りました。

長野市は、紙の会議資料を配布せず、パソコン上で画面を共有することでペーパーレス会議を実現させました。また、複合機集中管理システムを導入し、プリンタ・コピー機・FAXを集中管理の複合機に入れ替えることで、合計約1,000台の機器を250台に集約するなど、不必要な印刷を避けるための仕組みも構築しています。

これにより、年間約14万枚の紙の使用を削減するとともに、印刷費用を約300万円カットすることに成功しました。また、紙の使用量の削減に伴い、文書の保管スペースが確保されました。

②【茨城県】4ヶ月で電子決裁率ほぼ100%を達成

茨城県は、決裁事務において紙決裁と電子決裁が混在していたことを受け、行政文書の電子化による業務効率性の向上を加速化していくために、平成30年4月から電子決裁率100%を目標にペーパーレス化の取り組みをスタートしました。

10年ほど前から電子化に必要なシステムは整備されていたものの、紙文書の方が書類と見比べながらの業務がやりやすいなど、短期的に見て効率的な部分があり、電子決裁の利用率は低迷していました。

これを受け、「例外は一切認めないかたちで電子決裁の徹底を図る」とのルールを定め、全庁一丸となって、決裁書類の電子化100%を目指す取り組みを始めました。

この取り組みの結果、7月の電子決裁率は99.1%となり、4ヶ月という非常に短期間で電子決裁率ほぼ100%を達成しました。

③【ライフコーポレーション】店長会議の会議資料をペーパーレス化し、毎月6万枚の削減に成功

全国でスーパーマーケットチェーン「ライフ」を展開するライフコーポレーションは、株式会社エステックが運営するペーパーレス会議システム「ECO Meeting」を導入し、大人数の会議をペーパーレス化しています。

ライフコーポレーションでは、店舗拡大により増加傾向にある店長会議の会議資料において、会議途中で紙資料が足りなくなり増刷しなければならないなどの問題が生じており、会議資料をペーパーレス化する必要性がありました。

そこで、導入コストの手軽さや200人規模の会議実績を持つなどの条件に適したECO Meeting を採用しました。

これにより、毎月6万枚の削減効果が得られています。さらに、 カラープリントやプリント用紙のコストを考慮する必要がないため、効果的に色を使用したり、1ページに情報を詰め込まなくてよい会議資料の作成ができるようになりました。

④【西松建設】社内会議資料をペーパーレス化し、年間約250万枚の用紙削減を実現

土木、建築、環境技術を中心とした幅広い建設事業を手がける西松建設は、富士ソフトのペーパーレスシステム「moreNOT」を導入し、社内会議資料をペーパーレス化しました。

同社では2012年から「各職場における自発的無駄の改善」プロジェクトを開始しており、「社内会議で配布するコピー用紙の削減」も取り組みの一部として進められています。

そこで、タブレットによるペーパーレス会議の推進をスタートするべく、充実したペアリング機能、万が一のリスクを考慮したセキュリティ機能、iOS、Windows、Androidにマルチ対応していることなどを理由に「moreNOT」が導入されました。

これにより、年間約250万枚の削減効果が出ています。また、コピー代を気にせずカラーで資料作成を行うことができるなどのメリットもあり、視覚的にわかりやすく会議進行できるようになりました。

⑤【鈴花商事】Chatworkで情報伝達スピードが上がり、業務効率化を実現

鈴花商事は、着物を中心に、宝飾、バッグなどの販売を行っており、西日本に105店舗を展開しています。

同社は以前、店舗に年配の方が多いことや、PCのスキルにも差があることから、店舗とのやり取りには電話、FAX、書面を使っていました。しかし、これらのツールは情報伝達が遅く、タイムラグに悩まされていました。

そこで同社はビジネスチャットツール「Chatwork」を導入しました。チャット画面の優れたデザイン性により、普段PCに触れない従業員や70歳以上の従業員でも問題なく利用できています。

これにより、情報伝達のスピードが上がり、業務効率化が達成されました。

また、出荷担当がトラブルになりそうな点をChatworkにあらかじめ書き込んでおくことで、全員に一斉に注意喚起をすることができ、商品を運ぶ際のトラブルが減少しました。

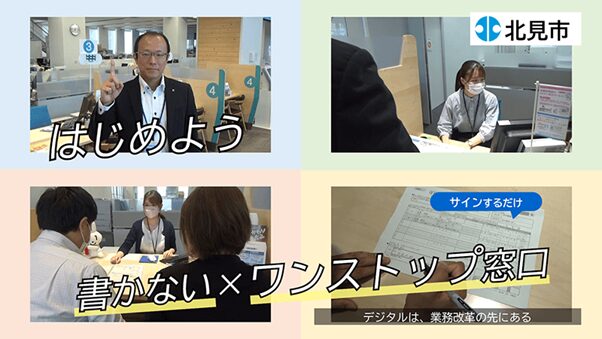

⑥【デジタル庁】紙のやり取りが一切不要な「書かないワンストップ窓口」を実現

デジタル庁では、マイナポータルや地方自治体独自の電子申請システムの利用による行政手続のオンライン化の推進に加え、窓口での手続における住民と地方自治体職員両方の負担解消を目指し、自治体窓口DX「書かないワンストップ窓口」の取り組みを進めています。

「書かないワンストップ窓口」とは、来庁者が申請書に記入せずに、各種証明書の発行や住民異動届などの手続きができる自治体の窓口サービスです。デジタル技術を活用することで、職員の負担を軽減しつつ、住民サービスの向上、マイナンバーカードのメリットを享受できる取り組みです。

人口減少による労働力不足が深刻化する中で、地方自治体の業務を従来どおりのやり方で高い品質を維持することには限界があります。そのため、職員数が減少する中で高品質の窓口サービスを継続させていくためには、DXを推し進め、さらなる業務効率化が必要となっています。

「書かないワンストップ窓口」では、窓口業務とともにバックヤード業務までを地方自治体が自ら改革し、保有情報やマイナンバーカード等のデジタルの力を最大限活用することで、「書かない」、「待たない」、「回らない」を実現します。これらの実現により、「窓口手続における住民の負担を軽減」と「地方自治体職員の業務負荷を軽減」の両立を目指し、窓口サービスの向上につなげる狙いがあります。

DXの取組事例5選

経済産業省によりDXグランプリ企業として表彰された、DX取組事例の中から、特に注目すべき5社の取り組みをご紹介します。

- ①【ダイキン】空調機の効率的な稼働を実現するIoTシステムの構築

- ②【アシックス】デジタル上の顧客接点を強化しEC/D2C売上比率を大幅に向上

- ③【LIXIL】接客等のDXを進め業務効率化と顧客体験向上を同時に実現

- ④【コマツ】IoT・AIを搭載したスマート建機ソリューションの提供

- ⑤【丸井グループ】百貨店×フィンテックにより売上の多角化を実現

それぞれの事例についてわかりやすく紹介していきます。

※最新の企業のDX成功事例50選の取り組みや成果をまとめた資料をダウンロード頂けます。

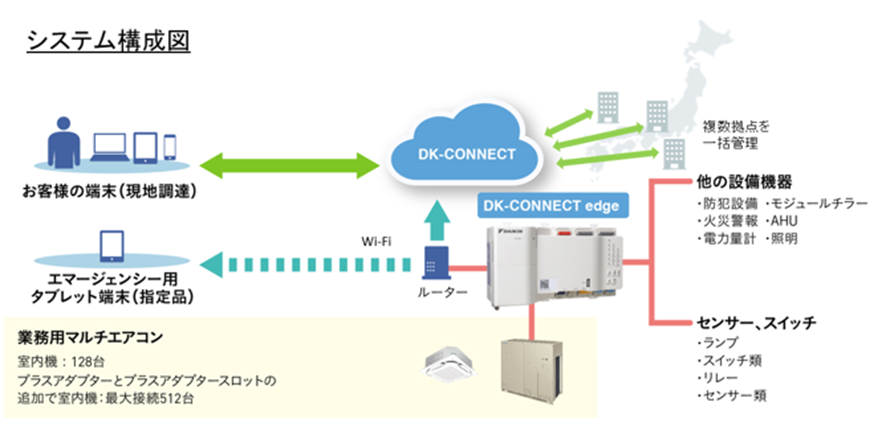

①【ダイキン】空調機の効率的な稼働を実現するIoTシステムの構築

ダイキン工業は、空調機や化学製品の製造を手掛ける大阪に本拠を置く世界的なメーカーです。同社は、2021年より「オールコネクテッド戦略」というプロジェクトを開始し、IoTにより空調機をクラウド環境に接続して一括管理を可能にし、業務やエネルギー消費の効率化を実現しています。

【課題・背景】

- オフィス空調設備のエネルギー消費量を最適化し、コスト削減と環境負荷の低減を目指す顧客企業のニーズが増加していた

- 多くの顧客企業が、設備管理者の人手不足に伴い、オフィス空調設備の運用・制御を効率化する必要性に迫られていた

【具体的な取り組み】

- 空調設備をインターネットでつなぐ「オールコネクテッド戦略」というプロジェクトを開始

- 各拠点の空調設備をつなぐクラウド型の空調コントロールシステム「DK-CONNECT」の構築

【得られた成果】

- 100万台以上のエアコンの接続と分単位のデータ取集・リアルタイム制御を実現

- スマホやタブレットから空調設備の監視・運用が可能となり、オフィスを巡回する手間をカット、業務時間の短縮を実現

- 部屋単位で空調を制御したり、人数に応じて自動で設定温度を調整するなど、空調設備の運用最適化によるエネルギー消費量の削減

②【アシックス】デジタル上の顧客接点を強化しEC/D2C売上比率を大幅に向上

アシックスは、スポーツ用のシューズやウェアなどを製造・販売する日本を代表するスポーツ用品メーカーです。同社は、ランナー向けのスマホアプリなどを通じてデジタル上での顧客との直接の繋がり強化を進めることで、販売に占めるEC/D2C比率を高め、収益率の向上を実現しています。

【課題・背景】

- コロナをきっかけとする買い物のオンラインシフトに伴い、ECやD2Cでの販売比率を向上させ、売上げ拡大を図る必要に迫られていた

- アシックスの売上のうちECでの比率はわずか数%であり、EC比率拡大に向けた施策が喫緊の課題となっていた

【具体的な取り組み】

- ECサイトと連動し、限定クーポン等が貰えるロイヤリティプログラム「OneASICS」を展開し顧客接点を強化

- ランニングの記録と仲間とのシェアができるスマホアプリ「アシックスランキーパー」を提供し購入後の顧客との接点も獲得

- 購入後を含めた顧客データを活用し、各顧客の身体にフィットした商品を提案

【得られた成果】

- 卸売中心で顧客接点が限定的だったが、デジタル顧客基盤が1,000万人超へ

- 購入後も含めた多様な顧客接点の獲得により、ファン化を促進しLTVも向上

- 課題としていたEC売上比率が5%から18%へ、D2C比率が17%から33%へ向上

③【LIXIL】接客等のDXを進め業務効率化と顧客体験向上を同時に実現

LIXILは、建築材料や住宅設備機器などを製造・販売する日本を代表するメーカーの一つです。同社は、製品設計から接客まであらゆる販売プロセスにAIやIoTなどのデジタル技術を取り入れて、業務効率化と顧客体験(CX)の向上を同時に実現しました。

【課題・背景】

- コロナをきっかけとするECの普及に伴い、オンラインでの顧客接点・販売チャネルの確保の必要性に迫られていた

【具体的な取り組み】

- LIXILの製品を購入したい企業に対して、自宅から接客を受けられるサービス「LIXILオンラインショールーム」の提供

- AIが顧客の希望に寄り添った見積りプランを提示する「かんたんプラン選び」の提供

【得られた成果】

- 忙しい人でも気軽に製品購入に関する相談や見積りの取得が可能となり、累計相談数15万組突破、顧客満足度93%を達成

- 時間を選ばず利用できるサービスとして「日本子育て支援大賞2023」を受賞

④【コマツ】IoT・AIを搭載したスマート建機ソリューションの提供

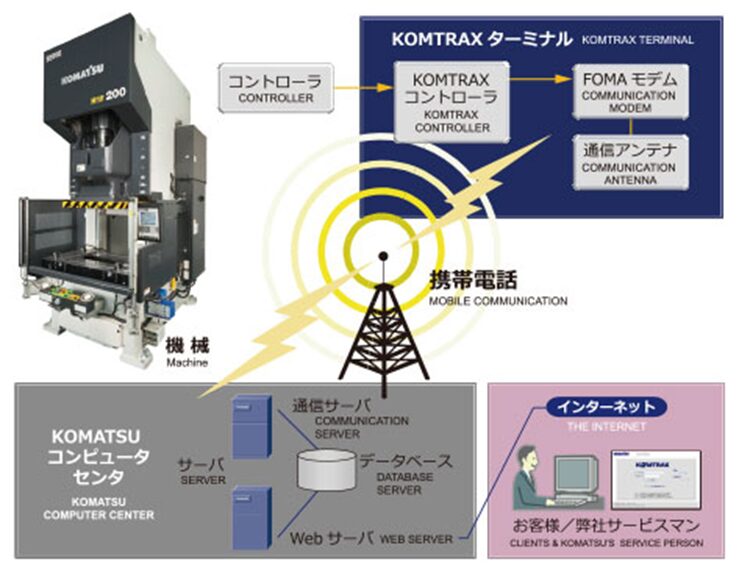

コマツは、ショベルやブルドーザーなどの建設機械や鉱山機械の製造を手掛ける日本の大手建設メーカーです。同社は、IoTやAIなどのデジタル技術を建設機械や産業機械に搭載した新たなソリューションを開発・提供し、製造業界や建設業界におけるモノづくりの現場のDXを支援しています。

【課題・背景】

- 建設業界の人手不足に伴う、現場作業の効率化・省人化のためのソリューションを求める顧客企業がますます増えていた

【具体的な取り組み】

- 建設・製造業界の企業に対して、遠隔地から機械の稼働状況を確認できるIoTを活用した管理システム「Komtrax」の開発・提供

- 建設・製造業界の企業に対して、AIが部品の劣化状態を把握し、故障前に交換時期を予測する予知保全システムの提供

- 建設業界の企業に対して、センサーを搭載し、自動制御を可能にしたICT建機の製造・販売

【得られた成果】

- 機械の稼働状況の一元管理が可能となり、稼働率の向上、メンテナンス時期の把握、生産量集計の自動化などによる顧客の現場作業の効率化・生産性向上を実現

- ある企業は、Komtraxにより、設備の稼働率が向上し、生産性が140%も増加するなど大幅な改善を実現

- 遠隔地から顧客の機械の稼働状況や部品の劣化状態の把握が可能となり、効率的かつ適切な修理・保全サービスの提案が可能に

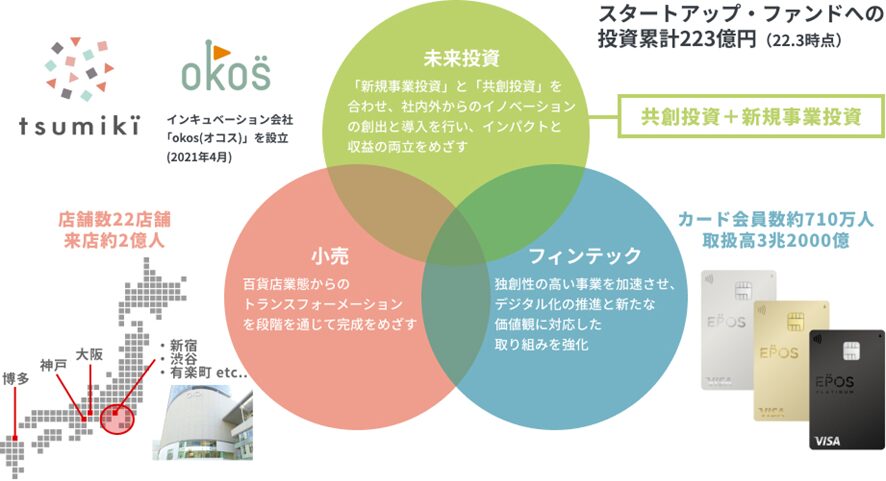

⑤【丸井グループ】百貨店×フィンテックにより売上の多角化を実現

日本を代表するデパート「丸井」を運営する丸井グループは、DXを推進することで、金融サービスの提供など小売の周辺領域にもビジネスの幅を拡大しています。オンラインとオフラインを上手に統合し、実店舗・EC両方での売上拡大とクレジットカード発行による収益の拡大を同時に実現しています。

【課題・背景】

- ECの加速に対応すべく、販売チャネルを多角化するとともに、フィンテック等の周辺領域にも参入して収益基盤を拡大したい

【具体的な取り組み】

- フィンテック事業に参入。低収入の若年層にも低限度額でクレジットカードを発行

- ITの活用により独自の与信システムを確立

【得られた成果】

- 5年間でカード会員数が23倍に増加し、2021年3月時点で709万人・取扱高2兆円超に到達

- 利用と支払を繰り返すことで顧客の信用が創造される仕組みを構築し、会員一人当たりのLTVが2~4倍の増加を達成

DX・デジタイゼーションを成功させる5つのポイント

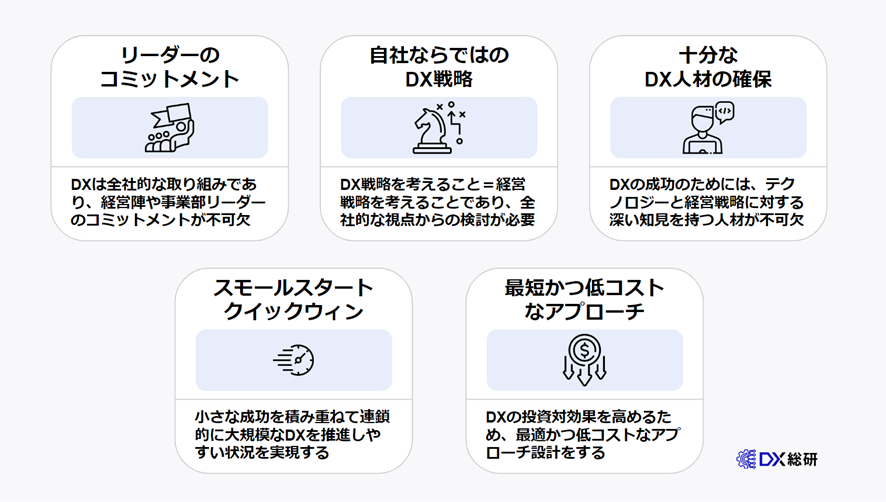

DX及びデジタイゼーションを成功させるためのポイントとして、以下の5つが挙げられます。

- ①リーダーのコミットメントにより社内を巻き込む

- ②自社ならではのDX戦略を策定する

- ③十分なDX人材を確保する

- ④スモールスタートクイックウィンを実現する

- ⑤ゴールへの最短かつ低コストなアプローチを設計する

それぞれのポイントについて分かりやすく紹介していきます。

※300事例の分析に基づく、DX・デジタイゼーションの成功に向けて外せない25のポイントをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒DX成功へのチェックリストの資料ダウンロードはこちら(無料)

①リーダーのコミットメントにより社内を巻き込む

DXは、個別業務のデジタル化だけでなく、全社規模の業務やビジネスモデル、組織文化の変革など、会社のコアとなる部分を大きく変えていく取り組みです。

そのため、経営陣や事業部のリーダーが起点となり、DXのビジョン・方針を明確に示し、社内全体を強力に動かしていく必要があります。

具体的には、「どのような中長期的なDXのビジョンを描くのか」、「業務や顧客体験、ビジネスモデルをどのように変えていくのか」、そのために「どの程度人材や予算を割り当てていくのか」などに対して、大きな権限を持って意思決定をしていくことが求められます。

一方で、経営陣やリーダー陣がDXに対する危機意識が低い場合などは、DX推進部門や経営企画部門などが主導し、リーダー陣を含め、DXに関する社内向けの勉強会/ワークショップを実施することも有効です。

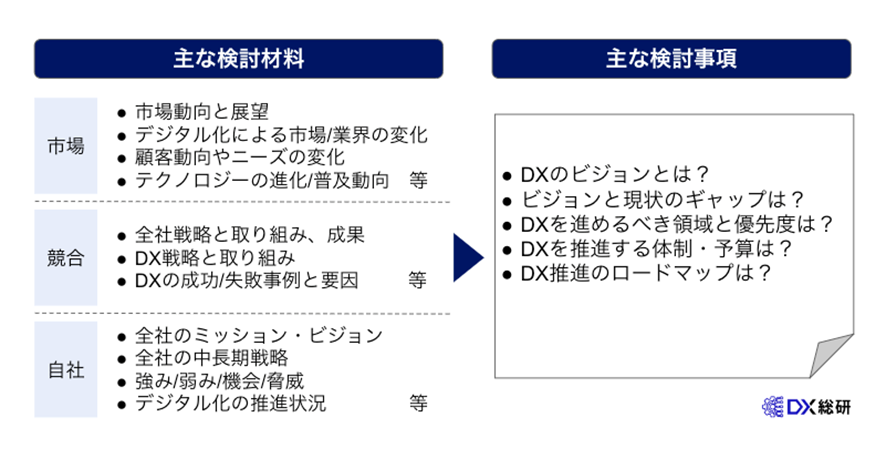

②自社ならではのDX戦略を策定する

あらゆる人・モノ・コトがインターネットと繋がる現代で、人々の生活や業務、ビジネスの主戦場は、リアルの世界からデジタルの世界に加速度的にシフトし続けています。

その変化を踏まえ、いかにデジタルを活用し競争優位性を築いていくかは、全ての企業の経営戦略を考える上で必須のテーマとなっており、DX戦略を考えること=経営戦略を考えること、と言っても過言ではありません。

そのため、DX戦略を策定する際は、特定の事業部/部門×個別の業務×デジタル化という範囲で考えたり、同業他社が進めている取り組みをベースにして考えるといった、個別具体的なアプローチではなく、より中長期や全体のアプローチから、全社のビジョンや経営戦略、テクノロジートレンドや業界への影響などと連動させて考える必要があります。

③十分なDX人材を確保する

DXの成功に向けては、テクノロジーと経営戦略に対して深い知見を持つプロジェクトマネージャーや、専門的なスキルを有するエンジニア、デザイナーなどのDX人材を十分に確保することが必須となります。

本来であれば、既にDX人材が社内にいればよいのですが、ほとんどの日本企業で人材が不足しているという現状があります。

また、市場全体として人手不足で、DX人材の争奪戦となっており、採用も思うようには進められないというケースも多く見られます。

そのため、足元のDX推進にむけては、経営課題とデジタルの両方に精通した外部のエキスパートを活用しながら、中長期目線では実践や研修を通じた人材育成をしていくといったアプローチが有効です。

※DX総研では経験豊富なコンサルタントによる、DXに関する個別無料相談会を実施しております。DX人材の確保や自社に合った推進方法などでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

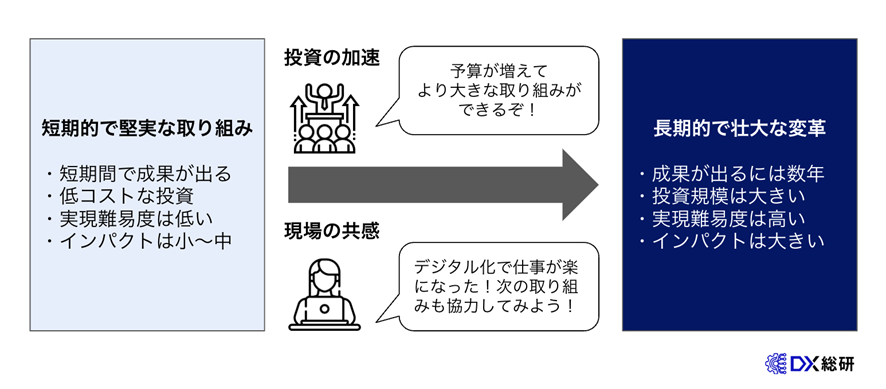

④スモールスタートクイックウィンを実現する

DXがなかなか進まない理由として、業務や組織を大胆に変えていくことが必要な一方で、全社規模の大きな成果が上がるまでには5年程度を有するという点があります。

そのため、取り組みの方向性が正しくても、短期間では成果が見えにくいことから、部門間の軋轢や現場からの反発が生まれ、変革のスピードが落ちてしまうケースが少なくありません。

そこで、全社単位でのインパクトは小さくとも、比較的短期で成果が出る取り組みを進め、その成果を社内外に発信し巻き込んでいくことは非常に有効です。

取り組みの例としては、アナログデータのデジタル化や各種データの一元管理化、業務自動化ツールの導入などが挙げられます。

これらの取り組みにより小さな成功を積み重ね、他部門のリーダー陣や現場の社員のマインドが徐々に変わっていくことで、連鎖的に大規模なDXを推進しやすい状況を実現できます。

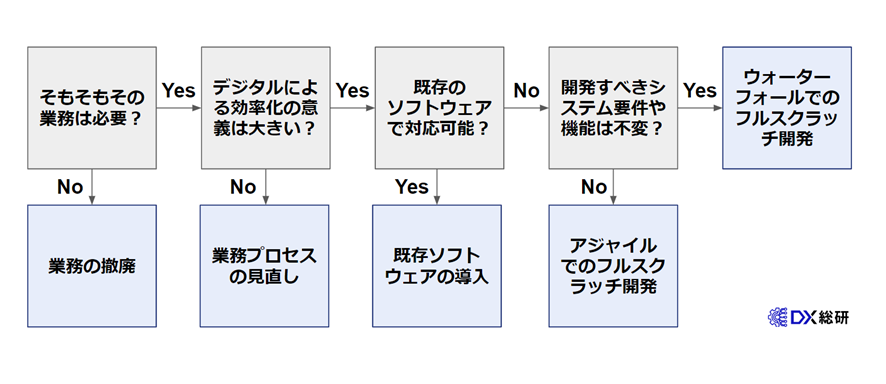

⑤ゴールへの最短かつ低コストなアプローチを設計する

業務の現状や課題を踏まえて設定したゴールに向けて、最適かつ低コストなアプローチ設計をすることは、DXの投資対効果を飛躍的に高めます。

そもそものDXの目的は、業務を効率化することや顧客により良い製品/サービスを届けることです。

一方で、「DXプロジェクトをやるぞ!」となると、本来目的であるはずのデジタル化自体が目的になってしまい、競合が取り組んでいるからといった理由で、自社にマッチしない大掛かりなデジタル化をすすめてしまうケースが少なくありません。

もし大規模なシステム開発をせずに効率化を実現できるのならそれがベストであり、そもそも業務は必要か、効率化のインパクトは大きいか、SaaSの導入で解決できないか、アジャイルな進め方で小規模なPoCで仮説を検証する余地はないか、などより幅広い視点で検討をするようにしましょう。

DXの実行フェーズになっても、デジタルへの知見はもちろんですが、全社単位での経営の視点や戦略思考が必要になります。

DXに関する活用個別無料相談会実施中

DX総研では、DXに関する個別無料相談会を実施しています。

各社様のご要望に合わせ、最新の市場動向や具体的な活用アイデアなどを、個別のオンラインMTGにて、無料でご紹介させていただきます。

以下のようなお悩みをお持ちのご担当者様は、この機会にぜひお申込みください。

- 自社がデジタルを活用してどんなことができるか知りたい

- DXをどのように進めれば良いか分からない

- 自社にデジタル活用の経験や知識のある人がおらず困っている