DXで働き方改革を実現する3つの方法|進め方や事例9選も紹介

近年、サントリー、日本通運、味の素をはじめとする多くの日本企業や自治体が、DXを推進して働き方改革を行っています。

DXで働き方改革を実現する方法としては、リモートワークの促進、ITツールによる業務効率化、勤務管理の自動化などが挙げられます。

本記事では、DXで働き方改革を実現する3つの方法、DXの進め方、企業の事例などをわかりやすく解説していきます。

またDX総研では、DXを検討・推進する上で必ず押さえておきたい、DX成功事例50選の取り組みや成果をまとめたレポートを無料で配布しています。ご興味のある方は、以下リンクからダウンロードしてご活用ください。

目次

- DXとは?

- 働き方改革とは?

- DXと働き方改革の関係

- DXで働き方改革を実現する3つの方法

- 働き方改革を実現するためのDXの進め方|具体的な6つのステップ

- DXによる働き方改革の成功事例9選

- ①【味の素】働きがいを向上させるため、勤務スタイルを柔軟に

- ②【サトーホールディングス】タレントマネジメントシステムを導入し人事評価を適正効率化

- ③【NECネッツエスアイ株式会社】ICTを活用したテレワークの導入を推進

- ④【サントリー】働き方の柔軟性向上によりテレワークの利用者が約15倍に

- ⑤【日本通運】RPA導入で労働時間を72万時間削減することに成功

- ⑥【ファミリーマート】外国籍従業員の在留資格の確認が瞬時にできるアプリを導入

- ⑦【福島県久留米市立篠山小学校】教職員間の情報共有における課題をICTで解決へ

- ⑧【静岡県掛川市】旧庁舎の空き会議室を活用したサテライトオフィスを設置

- ⑨【アストラゼネカ】メタバースオフィスでMRの柔軟な働き方を実現

DXとは?

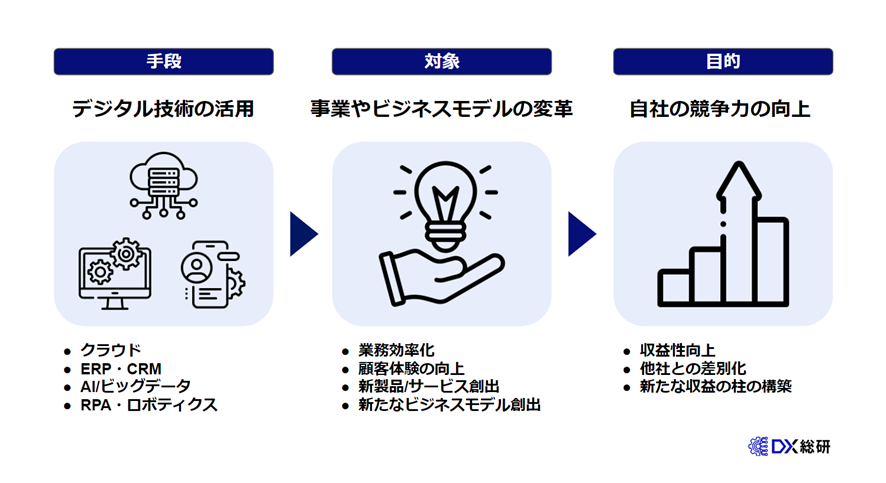

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して、業務やサービス、ビジネスモデルを変革し、企業の競争優位性を高める取り組みのことです。

単なるデジタル化・IT化ではなく、デジタル活用により、業務やサービス、ビジネスモデルを大きく変革していく取り組みであるという点が大きなポイントです。

経済産業省は、2018年に発表した「DX推進ガイドライン」において、DXを以下のように定義しています。

“企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること”

ー出典:経済産業省 デジタルガバナンス・コード2.0

例えば、動画配信大手のNetflixが、宅配型のDVDレンタル事業からサブスクリプション型のオンライン動画配信サービスへとビジネスモデルを変革したのは、DXの代表的な事例といえるでしょう。

※DXを検討・推進する際に必ず押さえておきたい、基礎知識から進め方、ポイントまでをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒DX推進まるわかりガイドブックの資料ダウンロードはこちら(無料)

働き方改革とは?

働き方改革とは、職場の労働環境を改善し、従業員がより効率的で健康的に働けるようにする一連の取り組みのことです。

厚生労働省は働き方改革の目的について、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少、育児や介護との両立など労働者のニーズの多様化といった課題の解決のため、労働者の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることをあげています。

働き方改革の具体的な取組として、長時間労働の削減による従業員の健康管理、リモートワークやフレックスタイムの導入による柔軟な働き方の実現などが挙げられます。また、政府が2017年3月に発表した「働き方改革実行計画」においては、働き方改革の取り組みとして、非正規雇用の処遇改善、賃金引上げ、時間外労働の上限規制の導入など、制度面からの改革案を掲げています。

これらの取り組みにより、従業員の満足度を高め、パフォーマンスを最大限発揮できるようにし、企業全体の成長へとつなげていくことを目指します。

※参考:厚生労働省「雇用・労働「働き方改革」の実現に向けて」

DXと働き方改革の関係

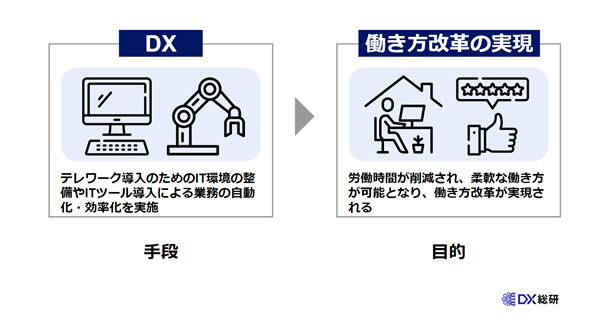

DXと働き方改革の関係をひとことで表すと、DXは働き方改革を実現するための一つの手段と位置付けられます。

DXは、デジタル技術により、業務プロセスやビジネスモデルなど、組織の様々な要素を変革することを伴う取り組みです。DXによる変革の対象を従業員体験(Employee Experience=EX)とすることで、従業員の働き方を大きく改善することができます。

例えば、通信環境を整備してテレワークができる環境を整えたり、各種業務を自動化できるRPA等のツールを導入して労働時間を削減したりなど、様々な形で従業員のワークライフバランスに貢献します。

※DX総研では経験豊富なコンサルタントによる、DXに関する個別無料相談会を実施しております。自社に合った推進方法や検討の進め方などでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

DXで働き方改革を実現する3つの方法

DXで働き方改革を実現する方法として、以下の3つが挙げられます。

- ①デジタル技術の活用によるリモートワークの促進

- ②業務の効率化による労働時間の短縮

- ③公正かつ正確な待遇や人事評価の実現

それぞれについてわかりやすく紹介していきます。

※300事例の分析に基づく、働き方改革を含む、企業によるDX推進方法の王道13パターンと成功事例をまとめた資料をダウンロード頂けます。

①デジタル技術の活用によるリモートワークの促進

DXで働き方改革を推進する最も典型的な方法は、デジタル技術を活用してリモートワークを促すことです。コロナウィルスの流行をきっかけに、多くの企業がZOOMやTeamsなどのWeb会議ツールを取り入れ、リモートワーク環境を整備しました。

コロナウィルスが収まった後も、リモートワークを推進する動きは高まっており、多くの企業がWeb会議ツールやインターネット環境の構築を進めています。

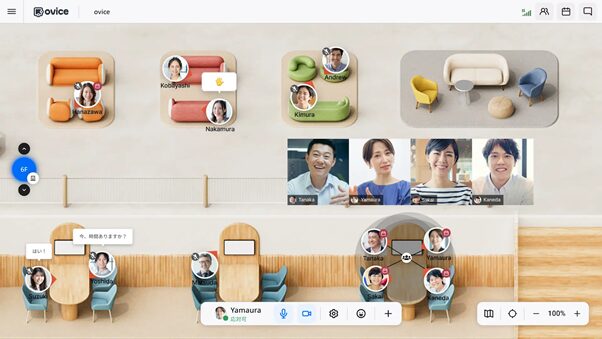

例えば、アストラゼネカは、oViceというメタバースオフィスプラットフォームを導入し、医薬情報担当者(MR)がオンライン上で医療従事者と面談ができる体制を構築しています。これにより、MRは柔軟な働き方が可能となり、離職率の低下にもつながっています。

②業務の効率化による労働時間の短縮

RPAやAIなどの各種デジタル技術/ツールを活用することで、業務を効率化し、労働時間を短縮することができます。

特に、ChatGPTで話題の生成AIは、人間が書いたような自然な文章の作成が可能であり、様々な文書作成業務を自動化することができます。

例えば、住宅・不動産ポータルサイトの運営などを手がけているLIFULLでは、従業員の7割が生成AIを活用し、半年間で合計20,732時間の業務時間の創出を実現するなど、大幅な業務効率化に成功しています。

③公正かつ正確な待遇や人事評価の実現

勤怠管理や人事評価は、従業員の働き方を左右する重要な要素であり、正確性・公平性が求められます。

近年は、勤怠管理を自動で行えるツールや、人事評価をサポートするツールが登場しており、正確な勤務時間の把握や公正な待遇に貢献しています。

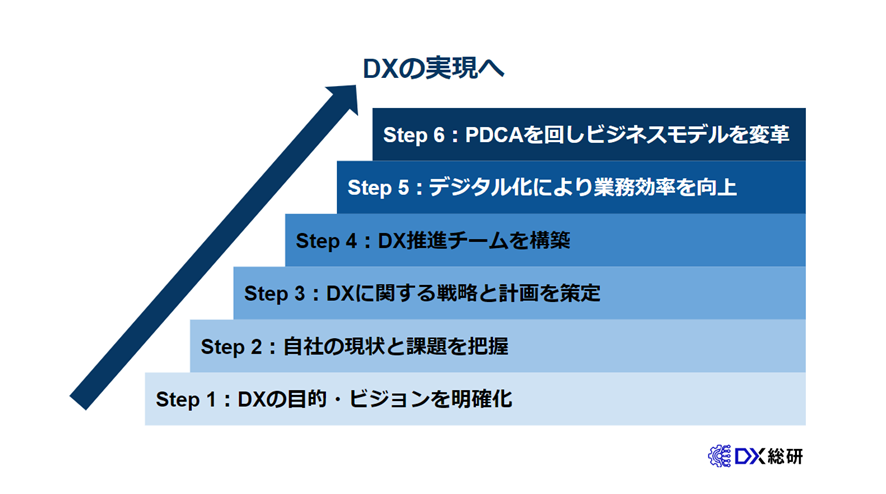

働き方改革を実現するためのDXの進め方|具体的な6つのステップ

働き方改革を実現するためのDXの進め方は大きく6つのステップに分けられます。

それぞれのステップについてわかりやすく解説していきます。

※300事例の分析に基づく、DXの成功に向けて外せない25のポイントをまとめた資料をダウンロード頂けます。

⇒DX成功へのチェックリストの資料ダウンロードはこちら(無料)

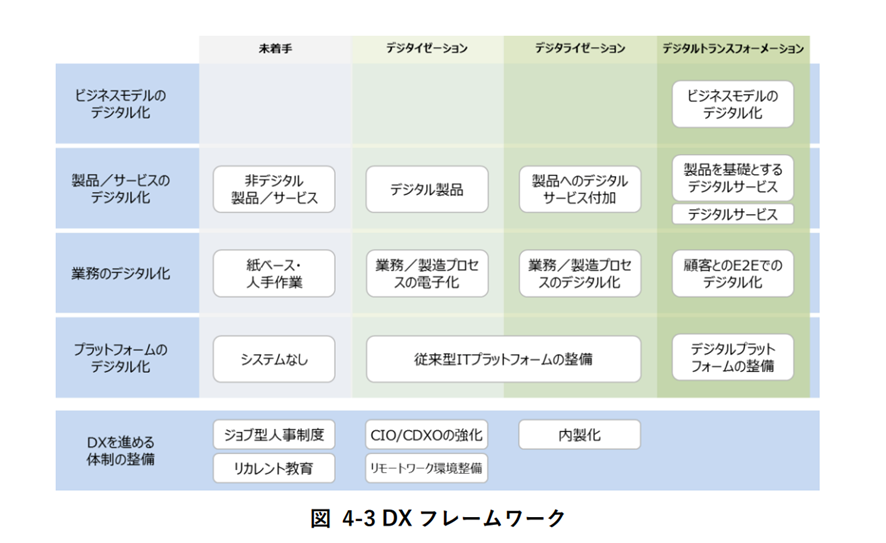

ステップ1:DXの目的・ビジョンを明確化する

DX推進の最初のステップとして、DXの目的・ビジョンを明確化しましょう。

「DX推進後の理想の自社の姿」を明確に設定することで、その後の取り組み内容や優先度、進め方などを決定する軸とすることができ、ブレることなくプロジェクトを推進できます。

本ステップの検討には経済産業省の「DXレポート2.1」のフレームワークが役に立ちます。

自社の業務、製品/サービス、ビジネスモデルのそれぞれが、どの程度までデジタル化された状態を理想とするかを、市場環境や自社の特性を踏まえ、検討しましょう。

例えば、業務のデジタル化すら進んでいない企業であれば、3年後までにまずは業務のデジタライゼーションを目指す。一方で、業務のデジタル化が進んでいる企業であれば、3年後までに製品/サービスやビジネスモデルのデジタルトランスフォーメーションを目指す。といったビジョンの設定が考えられます。

ステップ2:自社の現状と課題を把握する

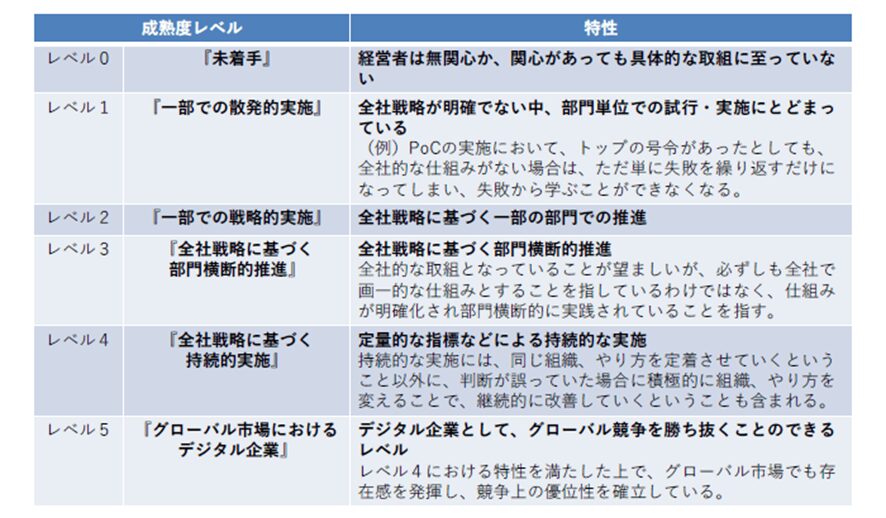

続いて、自社が現状どの程度DXを推進できているのか、ビジョンの実現に向け何が課題なのかを把握しましょう。

本ステップの検討には、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)の「DX推進指標」を活用することで、企業文化、推進体制、人材育成など、多角的な観点から評価を行うことができます。

それぞれの観点における自社の成熟度のレベルを把握することで、特にDX推進が遅れているポイントを明確にすることができ、その後の戦略や計画の策定に活かすことが可能です。

ステップ3:DXに関する戦略と計画を策定する

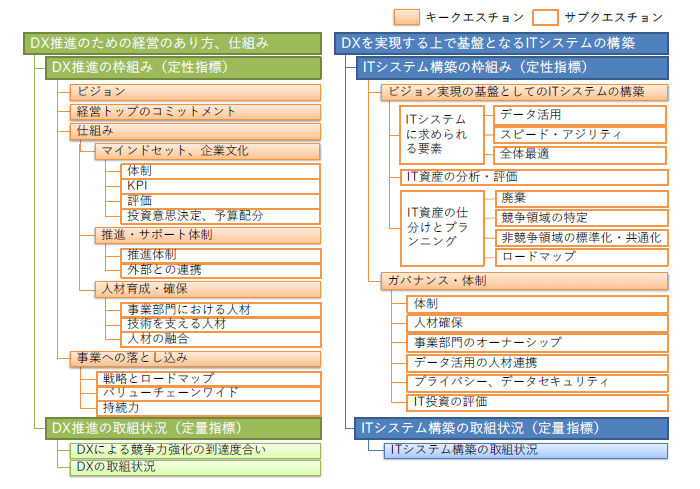

前ステップで策定したビジョンと自社の現状・課題に基づき、DXに関する戦略・計画を策定しましょう。

検討すべき項目は上記画像のように多岐に渡りますが、特に重要なのは、「戦略=デジタル化の優先度付け」です。

デジタル化の対象や取り組み内容の候補は極めて幅広いため、バラバラと取り組みを進めてしまうことでリソースが分散し、思うような成果が上がらないというケースは少なくありません。

そのため、取り組みの候補を幅出し・整理した上で、DXを推進しやすくインパクトも期待できる取り組みから着手し、その後難易度が高くよりインパクトの期待できる取り組みにシフトしていくといった進め方が有効となります。

例えば、受発注のやりとりに関する膨大な作業の効率化を重点課題とした企業であれば、まずは資料のペーパーレス化や判子の電子印化を進めた上で、その後一連の受発注プロセスをデジタル活用により自動化するといった進め方が考えられます。

※300事例の分析に基づく、企業のDX推進方法の13つの王道パターンと最新事例をまとめた資料をダウンロード頂けます。

ステップ4:DX推進チームを構築する

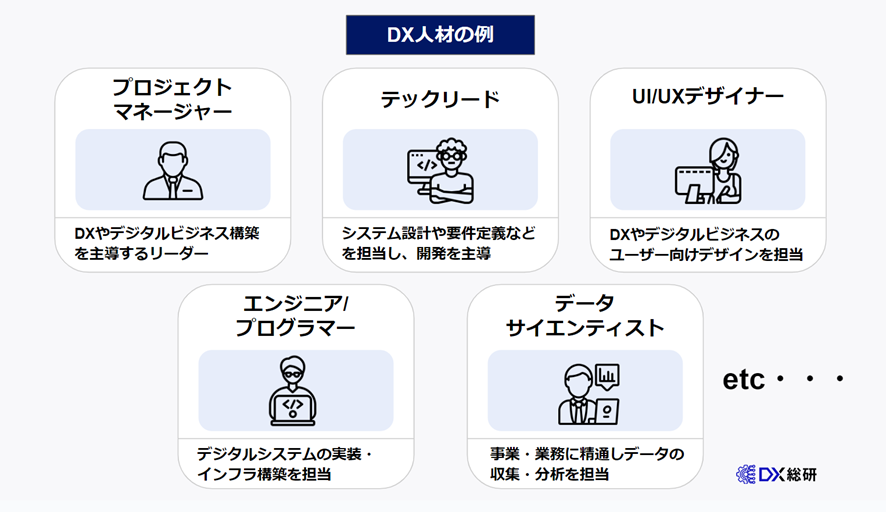

DXを推進するには、ビジョンや戦略を社員に周知し、現場からの課題を吸い上げながら、各部門と連携・調整し、実行支援も行う、DX推進専門のチームが必要になります。

そのため、DX推進チームのメンバーには特に、デジタルへの知見、コミュニケーション能力、業務の知見などのスキルが求められます。

また、DX人材の具体的な職種の例は以下の通りです。

- プロジェクトマネージャー:DXやデジタルビジネス構築を主導するリーダー

- テックリード:システム設計や要件定義を担当し、開発を主導

- UI/UXデザイナー:DXやデジタルビジネスのユーザー向けのデザインを担当

- エンジニア:デジタルシステムの実装・インフラ構築を担当

- データサイエンティスト:事業・業務に精通しデータの収集・分析を担当

これらのDX人材の確保には、外部ベンダー等の人材を活用する方法と、社員に対するDX人材育成を実施する方法があります。

DX推進のスケジュールや、社員のDXスキルの有無、既存業務を含めたリソースの有無などを考慮し、自社に最適な方法を選択しましょう。

ステップ5:デジタル化により業務効率を向上させる

これまでに策定したビジョン・戦略・計画に基づき、実際に業務効率化に向けたデジタル化を推進していきましょう。

ここで、いきなり全社単位や部門横断の大規模なDXに着手してしまうと、デジタル化の難易度が高く、成果が出るまで長期間を要し、コストも膨大になってしまいます。

そこで、デジタイゼーション(書類で管理していたデータをクラウド上で一元管理する等)やデジタライゼーション(RPAの導入によりデスクワークの一部を自動化する等)など着実に成果の上がる取り組みを、特定の事業部や部門単位から進めるのがおすすめです。

前のステップまでは比較的トップダウン的な取り組みですが、本ステップからはいかに現場の各社員と深く対話し、小さな成功を積み重ねるというボトムアップ的な取り組みが重要です。

これにより、多くの人材から共感と信頼を勝ち取り、DX推進に巻き込んでいくことで、より大規模なDXの推進が可能になります。

ステップ6:PDCAを回し、ビジネスモデル変革まで繋げる

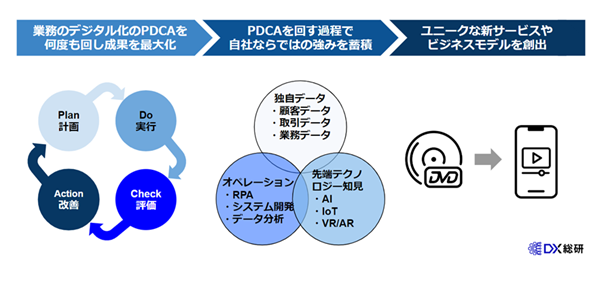

業務のデジタル化を進めることで、企業は今まで見えていなかった業務や顧客に関する様々なデータを収集・蓄積・可視化できるようになります。

これらのデータを分析し、新たな業務の課題やビジネスチャンスを発見し、取り組みを改善するというPDCAサイクルを、数ヶ月単位で何度も回すことで、大きな成果を上げることが可能です。

さらに、PDCAサイクルを回し続けることで、自社独自の詳細な顧客データやより効率的なオペレーション、先端技術活用のノウハウなどの強みが蓄積されていきます。この強み蓄積こそが、他社には真似できない、ユニークな新サービスやビジネスモデルの創出の源泉となります。

DXによる働き方改革の成功事例9選

日本企業におけるDXによる働き方改革の成功事例として、以下の9事例が挙げられます。

- ①【味の素】働きがいを向上させるため、勤務スタイルを柔軟に

- ②【サトーホールディングス】タレントマネジメントシステムを導入し人事評価を適正効率化

- ③【NECネッツエスアイ株式会社】ICTを活用したテレワークの導入を推進

- ④【サントリー】働き方の柔軟性向上によりテレワークの利用者が約15倍に

- ⑤【日本通運】RPA導入で労働時間を72万時間削減することに成功

- ⑥【ファミリーマート】外国籍従業員の在留資格の確認が瞬時にできるアプリを導入

- ⑦【福島県久留米市立篠山小学校】教職員間の情報共有における課題をICTで解決へ

- ⑧【静岡県掛川市】旧庁舎の空き会議室を活用したサテライトオフィスを設置

- ⑨【アストラゼネカ】メタバースオフィスでMRの柔軟な働き方を実現

それぞれの事例についてわかりやすく解説していきます。

※企業による最新のDX成功事例50選の取り組みや成果をまとめた資料をダウンロード頂けます。

①【味の素】働きがいを向上させるため、勤務スタイルを柔軟に

味の素は、テレワークを筆頭とした働き方改革に取り組んでおり、生産性と働きがいの向上、柔軟な働き方の実現に向けて取り組みを推進しています。

【課題・背景】

- 時代とともに多様化する従業員のライフスタイルに合わせる必要性に迫られていた

- 「2020年までに、働きがいがあると思う従業員の割合を80%にする」ことが掲げられており、社内調査の結果、2017年の時点で「働きがい」について好意的に感じている社員の割合は79%であったものの、さらなる好結果を目指していた

【具体的な取り組み】

- テレワークをコロナが発生するよりはるか前の2014年から社内で制度化、運用

- 自宅やサテライトオフィスなど、”いつでも、どこでも”勤務できる「どこでもオフィス」の取り組みを開始

- コロナ禍において、新人研修プログラムのオンライン化、押印・契約の電子化、どこでもオフィスの日数制限の撤廃、サテライトオフィス拡充などリモート化に対応

【解決した課題・成果】

- 「どこでもオフィス」が「第18回テレワーク推進賞会長賞」を受賞

- 柔軟に働きやすい環境づくりの推進により従業員が家族と過ごす時間や自己研鑽に充てる時間を創出

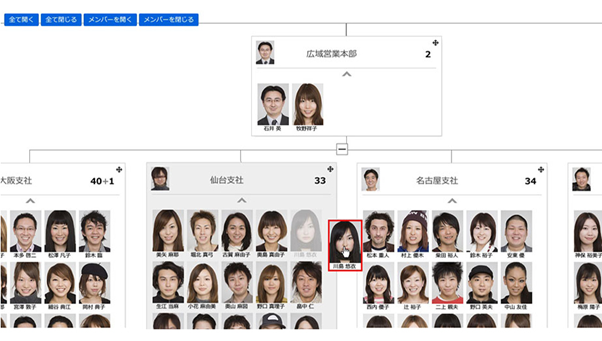

②【サトーホールディングス】タレントマネジメントシステムを導入し人事評価を適正効率化

プリンターやスキャナーなどの開発、製造を手掛けるサトーホールディングス株式会社は、タレントマネジメントシステム「カオナビ」を導入し、人事情報の一元管理を実現しています。

【課題・背景】

- 同社では、人事情報を拠点ごとに独自管理しており、それらをまとめなければならない現場に負担がかかっていた

- 経営層や人事だけでなく、現場のマネージャー層も巻き込んだ計画的で統一の取れたタレントマネジメントが喫緊の課題となっていた

【具体的な取り組み】

- 社員の基本データや勤怠、目標設定、評価、研修履歴など給与以外の全ての人事情報を一元化

- 機能の1つであるSHUFFLE FACEを使って役員候補者を経営陣と適切に共有

【解決した課題・成果】

- 複数のシステムから人材のデータを抽出する手間が省け、効率化を実現

- SHUFFLE FACEによって役員候補者の職歴や評価、なぜその評価になったのかというプロセスまで確認でき、さまざまな情報から多角的に検討が可能

③【NECネッツエスアイ株式会社】ICTを活用したテレワークの導入を推進

ICT技術を活用したシステム、サービスを提供するNECネッツエスアイ株式会社は、ICTを活用したテレワークの導入を進めています。

【課題・背景】

- 育児中の短時間勤務者や家族の介護に携わる従業員の増加により、投入可能な総労働時間が大きく減少するリスクを抱えていた

- 育児、介護を理由とする離職により、スキル・経験を有する中核社員の喪失リスクが懸念されていた

【具体的な取り組み】

- 2007年からノーペーパーワークの推進やフリーアドレスの導入など、テレワークの基盤となるオフィス改革に着手

- 半日単位や時間単位など、柔軟なテレワークの利用に対応

- 在宅勤務に加えサテライトオフィスの活用も推進

- 在宅勤務などをする社員の勤怠情報をキメ細かく把握できる管理ツールとして、「TeleworkWatch」を独自開発

- 「Skype for Bussiness」をはじめとしたコミュニケーションツールを活用

【解決した課題・成果】

- 仕事と生活の時間を自律的に配置できるフレキシブルなワークスタイルを実現

- コミュニケーションツールにより上司やチームメンバーとのコミュニケーションを円滑に実現

- 実証実験後のアンケート評価では、利用者の82%は「ワークライフバランスの充実」を、77%が「通勤に関する負担軽減」を実感し、上司の約80%が「部下のモチベーション向上」を実感したと回答

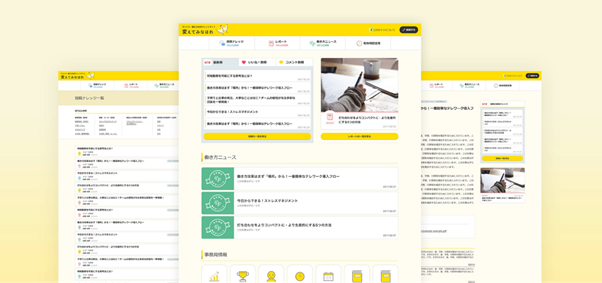

④【サントリー】働き方の柔軟性向上によりテレワークの利用者が約15倍に

大手飲料メーカーのサントリーは、ボトムアップの働き方改革の一環としてテレワークを導入しています。

【課題・背景】

- 事業のグローバル展開など大きな変化のある環境下において、付加価値の創出による競争力強化の必要性に迫られていた

- 働き方改革を競争戦略と位置付け、「メリハリ」、「濃く働く」、「ライフワークバランス」の実現に向けた取り組みを推進

【具体的な取り組み】

- テレワークの範囲を拡大。自宅に限られていたテレワークの場所が、所属長の許可を受けた場所であればどこでも働けるように

- テレワークの取得単位を10分ごとにし、フレキシビリティを向上

- 高性能TV会議システムを導入

- 働き方ナレッジサイト「変えてみなはれ」を開設し、各部門の働き方ノウハウを共有

【解決した課題・成果】

- 個人の都合に応じて時間を有効かつ効率的に活用できる仕組みを整え、従業員のワークライフバランスを改善

- 2010年は294名だったテレワークの利用者数が2016年には4460名まで増加

- 各部署のアイデアや取り組みを共有し、部門の働き方ナカミ改革をサポート

⑤【日本通運】RPA導入で労働時間を72万時間削減することに成功

日本を代表する運送会社である日本通運はRPAを導入して業務を自動化し、働き方改革を実現しました。

労働時間を削減することで、従業員の残業時間の削減や、人手不足の解消に成功しています。

【課題・背景】

- 2024年4月からトラックドライバーの時間外労働の上限規制がかかる、いわゆる2024年問題を受けて、人手不足への対応が喫緊の課題となっていた

- 労働時間を削減し、少子高齢化による労働力不足を考慮した新しい働き方を実現する必要があった

【具体的な取り組み】

- 業務内容に応じて、業務の統括部門に導入する集約型ロボットと複数課所に導入する横展開型ロボットという2種類のロボットを使い分けながら、RPAを導入・展開

- 1万8,000人を超える事務系社員へのRPA基礎講習、全国に配置するRPAマスターに対して養成講習を開催するなど、積極的な教育・啓蒙活動を実施

【得られた成果・今後の展望】

- 労働時間を72万時間削減し、人手不足解消に貢献

- 今後はペーパレス化推進に対するRPAの活用や運転日報など手書きの伝票をデータ化して基幹システムに転記するRPAの導入といった新しい取り組みで、さらなる事務処理の自動化・効率化を目指す

⑥【ファミリーマート】外国籍従業員の在留資格の確認が瞬時にできるアプリを導入

全国に約16,500店舗を展開するファミリーマートでは、約25万人のストアスタッフが働いており、その中には外国籍の従業員もいます。ファミリーマートは、外国籍従業員の採用にあたって必要となる在留資格の確認作業を、独自ツールを使って効率化しています。

【課題・背景】

- ストアスタッフ全体に占める外国籍従業員は10%未満だが、都心部では外国籍従業員が7~8割を締める地域・店舗もある

- 外国籍従業員の採用に当たっては在留資格の確認が必要だが、法制度が複雑で確認ミスが発生しかねない状況だった

【具体的な取り組み】

- 在留カードのICチップ情報を読み取り、在留資格の有無を正確に確認できるアプリ「ロムテン」を導入

【得られた成果】

- 1人当たり平均10~20分かかっていた在留資格の確認作業を約5分程度に短縮

- 就労可能な時間もわかるため、労務管理の効率化も実現

- 偽造の在留カードを見破ることができる仕組みとなっており、不法就労を防ぐことも可能に

⑦【福島県久留米市立篠山小学校】教職員間の情報共有における課題をICTで解決へ

【課題・背景】

- 教員がより丁寧に学級指導を行うために、職員室と各教室(担任)との情報共有における効率化が課題となっていた

【具体的な取り組み】

- 職員室と教室にいる教師との情報連携にGoogle Workspace for Educationを活用

- 児童の出欠報告はGoogleチャットで職員室から教員へ連絡

- 連絡事項はGoogle スプレッドシートやGoogle カレンダーで共有

【解決した課題・成果】

- 職員室からの児童の出欠報告による学級指導の中断を回避

- 教員が児童により手厚い教育を行える環境を整備

⑧【静岡県掛川市】旧庁舎の空き会議室を活用したサテライトオフィスを設置

静岡県掛川市は町村合併を機に、旧庁舎の空き会議室を活用したサテライトオフィスを設置しました。

【課題・背景】

- 働き方改革の一環としてテレワークを進める必要があった

- 町村合併により南北に長い地形となり、一部の職員の通勤時間が増加し、負担が増していた

【具体的な取り組み】

- 合併した町村の旧庁舎の空き会議室を活用し、本庁及び2支所の計3箇所にサテライトオフィスを設置

- 大東支所は無線 LAN、大須賀支所は有線 LAN により庁内ネットワークに接続が可能

- 空いている PC や会議室の有効活用により、大きな経費をかけず、短期間での導入を実現

【得られた成果】

- 通勤時間や外出先から本庁に戻る移動時間の短縮によって、職員の負担を軽減し、効率的な業務遂行が可能に

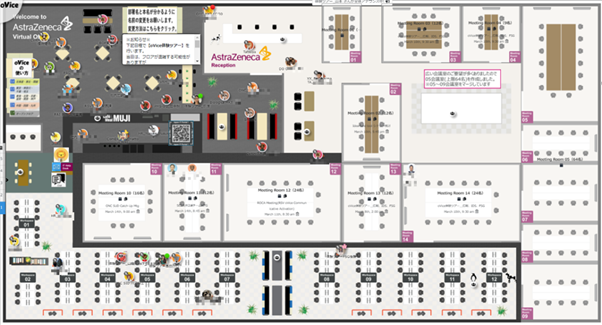

⑨【アストラゼネカ】メタバースオフィスでMRの柔軟な働き方を実現

大手製薬会社であるアストラゼネカの日本法人は、同社所属のMR(Medical Representatives、医薬情報担当者)がメタバース上で働くことができる環境を構築しました。

【課題・背景】

- 医師や薬剤師との面談を頻繁に行うMRは、テレワークが難しく柔軟な働き方が困難だったため、離職率も高かった

- テレワークによるコミュニケーション機会の喪失というデメリットを防ぎつつ、MRの働き方を柔軟にしたかった

【具体的な取り組み】

- 全国に67か所あった営業所を廃止し、メタバース上のバーチャルオフィスを導入。医師との面談も含めてほとんどの業務をオンラインで実施できる体制を構築

- 全国に約1,800人いるMRが同じバーチャルオフィスにアクセスできる体制を構築

【得られた成果】

- MRに、柔軟な働き方ができる職場環境を提供。満足度向上を実現

- 普段はなかなか会う機会のない遠方のMRとも交流する機会が生まれ、情報交換などのコミュニケーションが活性化

- MRが病院等に赴くのにかかる交通費や、営業所の維持・運営にかかるコストを削減

DXに関する活用個別無料相談会実施中

DX総研では、DXに関する個別無料相談会を実施しています。

各社様のご要望に合わせ、最新の市場動向や具体的な活用アイデアなどを、個別のオンラインMTGにて、無料でご紹介させていただきます。

以下のようなお悩みをお持ちのご担当者様は、この機会にぜひお申込みください。

- 自社がデジタルを活用してどんなことができるか知りたい

- DXをどのように進めれば良いか分からない

- 自社にデジタル活用の経験や知識のある人がおらず困っている